宮沢賢治〜さよなら銀河鉄道の夜〜

駅の待合室の木のベンチに腰掛けたら、タイツ越しに冷気が腰あたりまでのぼってきた。

伸びをする要領で首を上に反らし、そのまま息をスウッと鼻で吸う。

何日振りかに、肺に空気を入れた気がした。

病室のベッドで動かない君に覆い被さり号泣したあの日から、呼吸なんて一度もしてなかった気がする。

君がいなくなってから、今日、初めて君に会いに行ったよ。遅くなってごめんね。信じられなかったし、認めたくなかったんだ。

でも、見ててくれたでしょう?

もう泣かないで、ちゃんとお線香もあげられた。

手を合わせながら呟いたジョークは、笑ってくれた?

いつも君が、うんざりするほどわたしに聞かせてくれた、ジョバンニのやつだよ。

君のお母さんから、君が書いた手紙を差し出されたけど、ごめんねそれは、受け取れなかった。

わたしの中の、君をまだ殺さないで。

代わりに1つ、預かってきたよ。

この駅のこのベンチで、初めて君を見た時、美しいって思ったんだ。美しいなんて、変だね。彼女に言われるなら、カッコいいの方がいいよね。でもそう思ったんだ。

少し俯いて、文庫本に目を落とすその横顔を。

その時、君が読んでいた本。

平気で教科書だって忘れるくせに、その本だけはいつも鞄に入ってて、時間があると君は取り出して眺めていたね。

わたし、嫌いだったんだ、その本が。

わたしより大切にされてるみたいで。

『銀河鉄道の夜』。

今だって、大嫌いだよ。

わたしの君を返してよ。

でも、預かっちゃったからね。

仕方ないか。

吸った息をゆっくり口から吐くと、白く空気が曇り、少し、身体から力が抜けた。

手袋を外して、文庫本を1ページめくった。

カサっと乾いた音がした。

----------------------------------------------------------------

気配を感じてふと横を見ると、男の子が腰掛けていた。

少しだけ、地面に届かない足をぶらぶらさせている。

12月の花巻の気温は1桁だ。

ストーブがあるとはいえ、吹きさらしの待合室は寒い。

なのに男の子は黒い半ズボンに薄手のシャツだった。

何より目立つのは、綿雪のように真っ白で風にサワサワ揺れる髪だった。

男の子はわたしを見ると、ニコッと笑った。

「おねぇさんも乗るの?」

「あ…うん。次の17時花巻行きに…」

男の子は頷くと言った。

「その電車は来ないよ」

「え?」

戸惑うわたしに、当然のことのように男の子は言った。

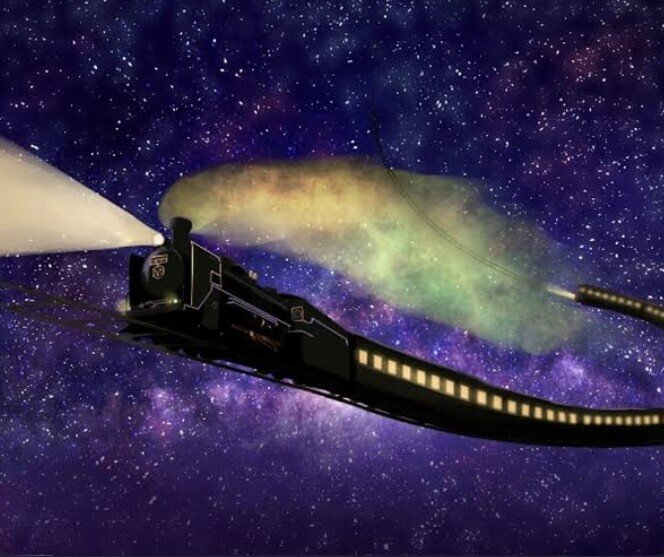

「じき、銀河鉄道がくる」

確かに、わたしが利用している土沢駅は銀河鉄道のモデルとなった駅だ。だからそんな冗談を言っているのだろう。

わたしは退屈凌ぎに、男の子の冗談に付き合うことにした。

「そう、あなた、名前は?」

「カムパネルラ。気に入ってないけど」

「ふーん。でもわたし、銀河鉄道の切符なんて持ってないよ。どうすればいいかな?」

男の子はわたしの顔を眺めた後、わたしが手にした文庫本を見た。

「多分、大丈夫なんじゃない?おねぇさんも用があるんでしょ?南十字星の先の駅に」

----------------------------------------------------------------

駅舎に入る前に、セカンドバッグのポーチから鏡を出して、制服のリボンと前髪を整えた。

そっと入って行ったつもりだったのに、待合室に座った彼は文庫本から目をあげてこちらを見た。

「やぁジョバンニ。遅かったじゃないか。待ちくたびれたよ」

「ちょ、ちょ、やめてって言ったじゃん、それ」

わたしは周りの人達の目を気にしながら彼に駆け寄る。

「ねぇ、バカなの?恥ずかしいよ。別々に学校出てる意味ないじゃん」

「だってここは銀河鉄道の駅だよ?」

「知ってるけど、作り話じゃん。宮沢賢治なんてハゲのおっさんじゃん」

「賢治、ハゲてないよ。多分、短髪だっただけ」

「いやどうかな、写真見るとサイド、怪しいよ?ってどうでもいいよ。それより病院行った?今日の体育の時もずっと変な咳してたじゃん」

「あぁ、うん…」

「行ってない!その返事は行ってないね!」

思わず声が大きくなる。

「時間なくてさ、来週締め切りなんだ」

彼が、学生鞄からルーズリーフの束を取り出す。

渡されそうになるのを、押しとどめて言う。

「わたしが読んでも分かんないって。東京のコンテストに出すんだっけ?」

「うん。銀河鉄道の夜を元にした戯曲」

「ほんと好きだね、賢治。書き終わったなら明日病院行きな?」

「うん。妙(たえ)ちゃん前髪…」

彼が手を伸ばして前髪に触れてくる。

整えてきて良かった…。今日は風も少ないし、うまくカールしてくれてるはずだ。

「切りすぎた?」

「切ってねーわ!」

----------------------------------------------------------------

音はなかった。

突然、青白い光に包まれて、目が眩んだ。

まるで億万の蛍烏賊(ほたるいか)の火をいっぺんに化石させて、そら中に沈めたという工合(ぐあい)。

隠しておいた金剛石を、誰かがいきなりひっくりかえして、ばら撒いたという風に、眼の前がさあっと明るくなって…

「銀河鉄道の夜」より

思わず目を瞑った。

しばらくして、微かな振動と規則的な音に目を開くと、見知らぬ列車の4人掛けのボックス席に座っていた。

目の前にはさっきの男の子がいた。

えんじ色のカバーのついた座席のクッションは硬めで座り心地が良かった。クッションの外縁は手すりを兼ねた木枠がついており、通路に面した左上の角には、白鳥の彫り物がされていた。向かいの席の隅は、蠍だった。わたしの視線に気づいたように男の子が言った。

「停車駅の星座さ」

停車駅?星座?

慌てて窓のブラインドを跳ね上げると、遥か眼下に、土沢駅の待合室から漏れる光が見えた。

「な…」

言葉が出なかった。

「言ったろ?じき列車が来るって。ところでおねぇさんはどこまで行くの?」

「ど、どうなってるの?あなた、本当にカムパネルラ…?」

「さっきそう言ったよ」

「な、じゃ、ジョバンニは?ジョバンニじゃないの?君と旅するのは」

質問のピントがずれているのはわかっていた。けれどこの現実を前に、何を聞けば正解なのかわからなかった。

そこへ通路の奥から低い声がした。

「そうとも限らないのさ。銀河鉄道は気まぐれでね。客を選ぶ」

今度は誰だ。

振り返ると、黒のコートに帽子を被った背の低い男が隣の車両から俯き加減でやって来くるところだった。

「私も乗れて良かったよ。作者特権、なんてものはないからね、この列車には」

「作者って…え…嘘…」

「そうそう、言うほどハゲちゃいない。この際よく見てもらおうか」

男は彼女の横に立つと、ぬっと上体を折り曲げて、頭を突き出した。

「あ、はい、あの、オッケーです、大丈夫です」

これ以上、頭を近づけられぬよう、そっと男の頭を押さえて必死に答える。

「どうも。ところで君の切符は金色だね。なぜこの列車に乗った?」

ふと手元を見ると、銀河鉄道の文庫本が切符に変わっていた。

「会いたい人が、いるんだね」

男の子が窓の外を見ながら楽しそうに言った。

「楽しむといい。生きてる人間がこの列車に乗れるのは一度きりだ」

男は彼女の横に腰掛けた。

わたしは、切符を両手で握りしめた。

「わたしの彼、亡くなったんです。1週間前。病院に行ってって、何度も言ったのに」

男は軽く頷く。

「咳がひどくなって、歩くのもしんどくなって、ようやく行った時には、もう…」

男はまた頷くと言った。

「彼の戯曲は、どうなった?」

わたしは何と答えようか一瞬迷った。

「分かりません。コンテストに出すって言ってました」

「そうか。私も、生前2冊本を出したが、借金が増えただけだった」

「『銀河鉄道の夜』ですか?」

「いや、『銀河鉄道の夜』は未完さ。4回目の直しが終わったところだった。出したのは『春と修羅』と『注文の多い料理店』だ」

「聞いたことあります。売れなかったんですか?」

「あぁ、全くね。『春と修羅』はゾッキ本として、古本と一緒に叩き売られた。中也氏※1なんかは評価してくれたが…反響はゼロに等しい」

※1同時代に活躍した詩人、中原中也

「わたし、花巻にいて、でも、あなたのことあまり知らないんです」

「別にいい。私なんて忘れられている方が健全だ」

「確か、農学校の先生をされてたんですよね?」

「アメニモマケズ。鉱石の研究や、百姓、砕石工場の技師…ヨロズヤさ」

「そろそろ着くよ」

男の子が言った。

「白鳥座の、ステーションだ。ここには20分ほど停まる。もし、戻りたいなら今のうちだ」

金属が擦れるような甲高い音がし、列車が減速し始めた。窓の外は一面、ダイヤモンドダストのような白銀が煌めいている。

「列車に跳ね飛ばされた星のかけらが舞ってるんだ」

急ブレーキのような、ドン!とくる振動と共に列車は停車した。窓から顔を出して下を覗くと、ほとんど漆黒に近い濃紺に、数えきれないほどの星が瞬いていた。

息を飲んで見上げると、列車前方に向かって南紅(ナンホーン)瑪瑙の原石のような激しい赤が積乱雲のようにせり上がり、後方は少し白が混ざって、いつか見た夏の夕空のようだった。

足元の夜空と天空の夕焼け。

それが列車の遥か後方の一点で1つになって消えていた。

もう一度、視線を下に戻すと、群青の夜空にガイドラインのような青白い光が列車前方へ伸びていた。

その光に沿うように、黒い人影がゆらゆら歩いていく。

「ここはデネブ。ちょうど白鳥のお腹辺りだ。光は白鳥の首だよ。目を凝らせば見えるだろ?翼と交わる星の十字が」

「どこへ行くんですか、あの人たち」

「さぁね」

「わたし、この先で彼に会えますか?」

男の子がニヤリと笑ってこちらを見た。

「この先だって?おねぇさん、この先へ進んで生きて帰るつもりかい?」

----------------------------------------------------------------

話題が途切れないように、たくさんYouTubeや TikTokの動画をストックしていた。

わたしといる時は、嫌なこと、辛いことは忘れて欲しい。

「ねぇ、これ見て。笑っちゃうから」

そう言って病室のベッドに半身だけ起こした彼に差し向けたスマホを、彼は手で押さえた。

その手首があまりに細く、わたしは一瞬、胸が詰まる。

「あのさ、コンテストの結果がそろそろ届くはずなんだ。妙ちゃん何か聞いてない?」

「あ、うーん、どうかな。まだ何も聞いてないけど。今度おばさんに会ったら聞いてみるね」

少し早口になってしまったが、平静は装えたはずだ。

「そっか」

そう言って俯いた彼は、寂しそうにも、少し笑ってるようにも見えた。不安になってわたしは慌ててつけ足す。

「あの、あのさ、コンテストがもし、仮にだよ?仮に良くないアレだったとして、また書けばいいじゃん。もちろん、書くって言っても簡単じゃないんだろうけど、わたし、何だってするし」

彼は俯いたまま小さく頷くと、こちらを見た。

入院した時より随分頬はこけた。でも、その視線は初雪のように澄んで静かだった。

「また書けばいい?そんな時間、僕に残ってるの?隠さないで教えてよ」

わたしはグッと唇を噛んだ。心が、揺れた。

けれど、コンテストの結果のことも、病気の進行のことも、本当のことを言ってどうなる。

彼のお母さんに呼び出され、彼の余命を聞かされた時、決めたのだ。

卑怯でバカな恋人に徹すると。

わたしは嫌われていい。それでも彼に生きて欲しい。書いて欲しい。落ち込ますようなことは言いたくない。

「いや、何かな?知らないよ、ほんと」

必死にとぼけて、彼の目を見つめ返した。

視線は、揺れなかったはずだ。

だってこれが、わたしの君への誠意だから。

間違ってると、後ろ指を差したければ指せばいい。

その非難は全部、わたしが背中で受け止める。

彼には誰も、指一本触れさせるものか。

ふっと、彼は笑った。

大好きな、笑顔だった。

「妙ちゃんがそう言うなら信じるよ」

「そうだよ。ねぇ、また書いて読ませてよ。今度はわたし、猫が出てくるやつがいいなぁ。かわいいやつ」

精一杯、明るい声で甘えるように言った。

「猫かぁ」

彼が腕組みをして上を向く。その横顔が好きだった。だからこそ悲しくて、わたしは彼の腕に抱きついた。

お願いです、神様。もう少しだけ彼を取らないで。

そう、心の中で願った。

わたしの髪を撫でながら彼が呟く。

「猫っていったら、『注文の多い料理店』みたいな?」

「いやあれ、山猫じゃん。人食おうとするやつじゃん。そういうことじゃないやん?」

「そう?」

「そらそうよ」

腕の中で見上げたら、彼と目が合って、思わず吹き出した。

----------------------------------------------------------------

何のアナウンスもなく、星の上を滑るように列車は再び走り始めた。先頭車両のライトが大きく左カーブを描く。星々をかすめながら、夜空にかかった見えないレールを駆け上がっていく。

思わず、ため息が漏れる。

わたしは、男に質問をぶつけた。

「あの、不安じゃなかったですか?本とか売れなくて…」

「認められないことがかね?」

わたしの質問の意図がわかっているように男は薄く笑った。

「世間に認められることと、残すことは別だよ」

「……」

「人の役に立てばいい」

分かったような、分からないような答えだったが、わたしは頷いた。

彼がわたしに残してくれたもの。

わたしが彼に残せたもの。

わたしは彼との短い日々を思い返した。

「おねぇさん、嘘ついてるね」

男の子が足をぷらぷらさせて、わたしの脛を蹴った。

「死者を欺くと、蠍に喰われるよ」

「どういう意味?」

気色ばんで問い返した。

「自分の胸に聞いてみな」

「……」

ふいに男が話し始めた。

「わたしは30歳の時、教師を辞めて百姓になった。自分では本当の百姓になるつもりだったけど、元からの百姓には笑われたよ。金持ちの道楽だって」

ケケケッと男の子が笑う。

「この人、百姓同士の共同作業にだって金を包むだけで、参加しなかったんだ。手を汚す気なんてないのさ。金だって、実家からの援助だろう?」

「農薬の計算など、私には私の役目があったし、私にしかできないこともあったからね」

「所詮インテリなんだよ、この人は」

わたしは黙って2人のやりとりを聞いていた。

「賢治さん、あなたは何になりたかったんですか?」

男は少し遠くを見る目をした。

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ

ワタシハナリタイ

「何だろうな。探して、右往左往しているうちに、人生が終わってしまった」

何故か男は楽しそうに笑った。

「でもいいのさ。だから銀河鉄道に乗っている」

わたくしといふ現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です

「春と修羅場」より

「星のように明滅して次に移っていくだけだ」

「やり直しなんて虫がいい」

男の子が薄く笑った。

わたしは窓のストッパーを外すと、思い切り上に引き上げた。

途端に風の塊が突進してきて窓枠が吹き飛ばされ、反対側の窓ガラスも突き破った。飛ばされないよう、必死に椅子の木枠にしがみつく。

列車が大きく横揺れする。

男と男の子は何事もないように座っている。

わたしは、窓枠があった場所に足をかけると、外へ身を乗り出した。シッシッ、と高速で飛ぶ星のかけらに頬を削られ、血が垂れた。

男の子がチラッとこちらを見る。

「逃げるのかい?もったいない」

息が苦しい。わたしは叫んだ。

「忘れ物を思い出したの!」

「ふーん。間に合うといいね」

それだけ言うと、男の子はわたしなど最初からいなかったように、もうこちらを見なかった。

わたしは男の方へ声をかけた。

最後に、聞きたいことがあった。

「賢治さん」

「何だい?」

「幸せって、なんですか?」

ぼくはそのひとのさいわいのためにいったいどうしたらいいのだろう。

「銀河鉄道の夜」より

「蠍の熱に身を灼かれる覚悟のことさ」

わたしは頷くと窓の外へ身を投げ出した。

宇宙の風に煽られ、わたしは凧のように回転しながら高く舞い上がった。その直後、いかづちに背骨を撃たれたような衝撃が走り、今度は海老反りのまま急降下した。

両手両足を広げ、なんとか減速を試みる。風が群がり、衣服を剥ぎ取っていく。

わたしは全裸で地上へ落ちていった。

必死で首を捻り見上げると、砕いた星を撒き散らしながら疾走する銀河鉄道が見えた。

首を戻すと、眼下にオレンジや赤や白の小さな光が見える。町の光だ。

今わたし、銀河に挟まれてる、そう思った。

----------------------------------------------------------------

僕はもうあのさそりのように

ほんとうにみんなのさいわいのためならば

僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまわない。

「銀河鉄道の夜」より

彼の音読が心地よくて、思わずうとうとしてしまった。

「妙ちゃんはお見舞いに来て、自分が寝ちゃうんだから」

彼の低くて優しい声に身体を起こすとわたしは口を拭った。いけない、ちょっとよだれまで垂れてる。

「ねぇ、「みんなのさいわい」って何かな?」

「僕は賢治を生粋の文学者とは思わないんだ。彼はもっと広い人間だよ。彼の童話や詩は、彼の思想を表現する1つに過ぎない」

「ふーん」

わたしは病室のベッド脇のテーブルに頬杖をついて彼の話を聞いていた。

「彼は鉱石や科学にも興味があったし、熱烈な日蓮宗の信者でもあった。もちろん農業にも関心があって、農薬の研究もしていた。彼の作品には彼が関心のあること、彼が目指した世界が詰め込まれている」

「それがイーハトーブってこと?でもそんなの理想郷じゃん。現実はそう甘くないって」

「まぁね。でも、だからいいんじゃない?現実に飲み込まれてしまう理想なら意味がない。誰だって一度くらいは夢見て願うはず。見上げればネオンじゃなく、夜空を龍のようにうねりながら駆け上がる銀河鉄道の姿を」

「アハハ、それ最高」

「だろ?」

「理想や幸せなんて分からない。でも、もしかしたらそれは、何かを願って夜空を見上げることにとても近いのかもしれない」

彼は病室の壁を見つめたまま、独白するように呟いた。

わたしは小さく頷いた。

----------------------------------------------------------------

ふわりと、わたしは草原に降り立った。

裸足の足裏に、夜露に濡れた草が冷たかった。

全身を風が吹き抜けていく。

草原の先に、町の光が見えた。

わたしは全裸のまま光に向かって歩き始めた。

しばらく歩くと、後ろから同じように草を踏む音がした。

わたしは振り向いて目を凝らした。

わたしより少し背の高い、黒い人影が見えた。

少し右に傾く、癖のある歩き方で分かった。彼だ。

人影が目の前まで来るのを待って、わたしは言った。

「ごめんね。嘘ついて」

「いいよ。知ってた」

「……」

「それより妙ちゃんのこの姿、人に見せたくない」

「でも…仕方ないよ。宙(そら)から戻って来たんだから」

「これ、餞別だって、彼から」

差し出された黒いコートを見つめる。

「彼って…」

匂いを嗅ぐと、コートからほのかに土の匂いがした。

「じゃあ、もう行かなきゃ」

彼が踵を返そうとする。

「ね、あのっ」

何か、言わなきゃ。まだ、言えてないことがある。なのに言葉が出ない。思わず、彼の影へ手を伸ばした。

「いけない!」

彼が鋭く叫ぶ。

ザワザワっと草が揺れ、風が走った。

「もう、振り返らないで」

優しく、諭すような声がした。

心地良くて、いつだって安心できたあの声。

わたしはコートを着ると、歩き出した。

歩きながら、ぼろぼろ涙がこぼれ、鼻水が垂れた。

振り返る代わりに、わたしは空を見上げた。

ゴウゴウと風が鳴る他は、何も見えなかった(終)

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。