『推し、燃ゆ / 宇佐見りん 著』推しは背骨であり、魂そのもの。【芥川賞受賞・本屋大賞ノミネート作品】

今回は第164回芥川賞を受賞、同時に2021年本屋大賞ノミネート作品にも選ばれらた『推し、燃ゆ』についての感想記事を書いていこうと思います。

ストーリーや登場人物、描写への考察をこと細かに記していくつもりですので、まだ本作品を最後まで読み終えていない方は、ページバックすることを強く推奨します。読了後にまた、立ち寄っていただければと思います。

それでは、よろしくお願いいたします!

■いつもの芥川賞とは毛色が違う

まず初めに本作品に対して抱いた印象は「今回はずいぶんと若々しい本が芥川賞をとったんだ」という印象でした。失礼な物言いになってしまうのですが、過去の芥川賞に名を連ねる作品を見ても”硬くて簡素な表題づけ”が多い印象ですので、どちらかといえば「推し、燃ゆ」は直木賞作品を強くイメージさせられる見た目をしているところに驚きました。

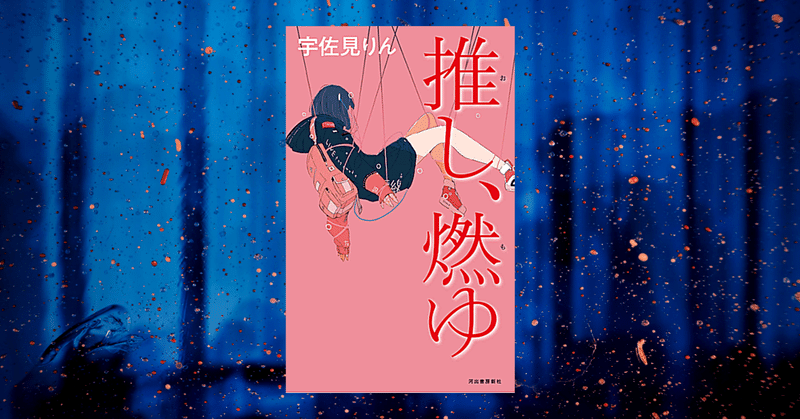

淡いピンク色の装丁に、どこからともなく吊るされた無数の糸と絡まるカジュアルな恰好をした一人の女の子、「推し」という単語は比較的に若い人たちがサブカルチャーに対し好んで使う言葉ですので、本のビジュアルからしても「可愛くて若々しさのあるポップな見た目」をしている本作品は芥川賞に於いてもちょっと異質な感じがしており、一体どんな物語なのだろう?とワクワクさせられてしまいました。

芥川賞作品は「純文学」であることが前提として選ばれますので、なぜ直木賞ではなく芥川賞なのだろうという部分にも注目して読み始めました。

そもそも純文学って何?という話があるのですが、僕は自身が敬愛する芥川賞作家さんの「単純に深いもの」「物事の表面の奥を描いているもの」という一つの定義付けに納得して純文学作品と触れ合っています。

人によってこの定義はぜんぜん変わっていくものだと思うのですが、僕が本作品を読み終えた感想としては、「推し、燃ゆ」は紛うことなき「純文学」だという感想です。推しの炎上事件を中心に主人公の日常が展開していくのではなく、推しを推す「あかり」の内面描写を描くことに徹する。

その内面に物語性を持たせている所に、純文学ならではを感じました。

結局推しの炎上のことについては最後まで分からないままでしたし、これが事件の真相や謎についてを巡る物語として描かれていれば”エンターテインメント作品”になり、直木賞候補の一つに分類されていたのかもしれません。

いろんな読み方があると思うのですが、僕はこんな風に読んでみましたというのを以降からまとめてみたいと思います。

■"推し"を推すために生きる

主人公の「あかり」にとって「推し」は"生命活動"そのものです。

あかりの肉体であり、魂であり、生そのものといった具合に。

作中でも度々、いろんな言葉に例えてこのことを表現していましたね。

『だけど推しを推すことがあたしの生活の中心で絶対で、それだけは何をおいても明確だった。中心っていうか、背骨かな。』(P.37)

『何より、推しを推すとき、あたしというすべてを懸けてのめり込むとき、一方的ではあるけれどあたしはいつになく満ち足りている。』(P.62)

『推すことはあたしの生きる手立てだった。業だった。』(P.108)

『やめてくれ、あたしから背骨を、奪わないでくれ。推しがいなくなったらあたしは本当に、生きていけなくなる。あたしはあたしをあたしだと認められなくなる。』(P.113)

SNS上でもこの言葉をよく目にするのですが、「もう〇〇なしには生きていられない」を体現しているのが、あかりというキャラクターです。

この言葉はあかりにとって何かの比喩や愛情表現ではなく、あかりの生命活動の中心には常に推しの存在があり、推しを推している時だけ生きていることを実感する。また、あかりは自身の存在価値のようなものを感じておらず、推しを推す自分にだけ存在意義を見出している。

正に「推しがいなくては生きられない」を体現しています。

推しに関わること以外の全てに無関心で、それは自分のことも含めている辺りがもう究極だなと感じます。

あかりは推し活の費用を確保する為に、化粧やファッションといった女子高生らしい行動も控え、友達と遊びに行くこともなく、アルバイト代の全てを推しに捧げ生活を投げうってひたすらに推し続けています。

中古で売られている推しのグッズを見かけたらすべて自分のところへ迎えるようにしている、という描写もありましたが物凄い狂気を感じます。

人間関係でいうと、家族やバイト先の職員、お客さんといった人たちから自分のことについてネガティブなことを言われても、大して気にする素振りもなく、自身に対してもまるで興味が無いといった描写もありました。

推しを推していないときに生きる自分は誰でもない存在であり、”推しを想っているあかり”だけがこの世に実在する自分という認識なのでしょう。

もはや死生観みたいな枠を飛び越え、自分の中に居る「推しを推す存在」を客観視し続けている語り手、のような複雑な精神状態をしています。

推しのために誕生日ケーキを買って、1ホール食べ終わった後に吐き出してしまい、体調が悪そうにしている自分を鏡で見て「赤い目をした女が映っている」と呟くシーンなどは正に、本来の自分のことを認識できなくなってしまい、別人のような視点で見てしまうほど、あかりの自意識が消失していく心理描写としても受け取ることができます。

推しを推すことはあかりにとって命の支えであるはずが、何もかもを奪っていく結果となり、推しの炎上はあかりの生命を焼き尽くしていきました。

「推し、燃ゆ」は一人の女の子の人生が燃えていく様をただ見つめる物語だったのだろうか?

しかし、本作品は絶望だけが残された物語ではないと僕は感じました。

■あかりの人生はバッドエンドに終わった?

本作品は、あかりという存在やあかりを取り巻く環境に暗い影が落とし込まれていて、すでに破綻している日常が当たり前のように続いている不穏さ、不気味さを感じました。

推しがファンの子に手をあげ炎上した、あかりは推しに生活のすべてを捧げているため自分のことについてはままならない状態にある、家族との関係はどこか冷え切っていて家族愛のようなものは一切感じられない、そうこうしている内にあかりの日常はだんだんと崩壊していき、結局推しはアイドルを引退し一般人として幸せな結婚生活を送っていく、等々。

読んでいてあかりのことを心配になるというか、社会の枠組みから外れていく「破綻の恐ろしさ」のような雰囲気が作中からは常に漂っています。

この破綻こそが本作の面白いところでもあるのですが、最後の方はなんだか救いのない終わり方をされたようにも捉えることができますよね。学校を退学し、職にも付かず、家族からも離れ、推しも居なくなるのですから。

何もかもを失くしていったあかりは結局、人生のバッドエンドを迎えてしまったのか?と問われると、僕はそうでもないように感じます。

推しを失くしたことにより、あかりは自分を「死んでからのあたし」と表現しています。一見すると心が壊れてしまったようにも見受けられますが、これは『推しを推していた自分が死に、存在意義を感じていなかった方のあたしだけが残った』という風にも受け取ることができます。

鏡に映った赤い目をした女が実は、本来の自分の姿であり、本物の魂であるという自意識を取り戻したのだと思います。

ここからは僕なりにあかりの最後を解釈していきます。

物語の最後のページ(124.125P)にある描写の奥を想像することこそが、純文学の一つの在り方であり、純文学を読んでいて面白い要因でもあります。

ページを開きながら一緒に読んでいただけると嬉しいです。

最後、推しが居なくなり、あかりは激情し、綿棒の入ったプラスチックケースを投げつけ、めちゃくちゃになった部屋を呆然と見つめた後、それでも生きていくしかないので、無様にも自分で片付けなくてはならない。

表面的に読むだけであれば、何もかもを失ったバッドエンドですよね。

ただこれが希望のある終わり方に繋がる一文があります。

『いま、肉の戦慄きにしたがって、あたしはあたしを壊そうと思った。滅茶苦茶になってしまったと思いたくないから、自分から、滅茶苦茶にしてしまいたかった。テーブルに目を走らせる。綿棒のケースが目に留まる。わしづかみ、振り上げる。腹に入れた力が背骨をかけ上がり、息を吸う。視界がぐっとひろがり肉の色一色に染まる。振り下ろす。思い切り、自分自身への怒りを、かなしみを、叩きつけるように振り下ろす。

プラスチックケースが音を立てて転がり、綿棒が散らばった。』(P.124)

この一文を僕は、「ようやく本来の自分の存在を認識したあかりが、推しを推して生きていただけのあかりと決別した描写」として受けとりました。

推しを推すあたしに心を壊されたくないから、本来のあかりが壊した。

体に力が漲るのを感じ、背骨で立っていることを感じ、本来の自分の魂でで呼吸をしていくことにした。自分の存在を取り戻したことで、推し以外に閉ざしていた世界が見えるようになり、”肉=本来のあかりの魂”が見ている世界の色が分かるようになる。

『自分自身への怒りやかなしみ』という一文は感情が本来のあかりの方に宿ったことを意味しており、推しを推す自分へ対する決別の感情です。

希望的観測をすれば、あかりは生まれ変わり、本来の自分を認め、これからも生きていくことにしたのだと思います。

『すべてがあたしだった』という一文や、散らかった部屋を片付けることを考えながら『その先に長い道のりが見える』と思ったり、既に推しが居なくなった人生を見据えているように見えます。

『這いつくばりながら、これがあたしの生きる姿勢だと思う。

二足歩行は向いてなかったみたいだし、当分はこれで生きようと思った。体は重かった。綿棒をひろった』(P.125)

この最後の締めくくりも、生まれ変わりを意味しているのだと思います。

二足歩行は向いていないので、四足歩行のまま部屋を片付ける。

四足歩行は赤ん坊が歩くための行動なので、そこから始めたのでしょう。

僕が見た「推し、燃ゆ」は希望のある最後で幕を閉じました。

■さいごに

「推し、燃ゆ」は芥川賞作品でありながら、「本を読み始めたい」「純文学作品に挑戦してみたい」と考えている人にも推しやすい、とても読みやすい作品として仕上がっていました。主人公のあかりが女子高生ということもあり、内面描写での独白も若者らしさのある文体で描かれていますし、純文学にありがちな抽象的な描写(読書に考えを委ねすぎる書き方)も少なかったので、個人的には「初心者に優しい純文学作品」だったように思います。

主人公の「あかり」のその後を想像するならば、案外真っ当な人生を送っていくのではないだろうか、という願いを込めておきます。笑

命を懸けて一人の人間を推せるのならば、またどこかで大切なものを見つけられるでしょう。

他にも、カバーが淡いピンクの装丁であるのに対して、中身の本体と栞が推しのイメージカラーの「青」なところも、物語の主人公が推しの全てを内包して生きている表れのような感じがしており、そういった部分も芸が細かく、単行本として並べても見栄えする一冊になっています。

今回はこんな感じで、「推し、燃ゆ」という作品を読んでみました。

皆さんはどのように読まれたでしょうか?

長々とお付き合いいただき、ありがとうございました!

▼他の読書感想記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?