ゼロからわかるファイナンス思考 働く人と会社の成長戦略

読みました!

朝倉さんの新著。

— 奥野一成|おおぶねファンドマネージャー (@okunokazushige) April 22, 2022

前著ファイナンス思考をより平易にすることで、より多くの読者層に向けたものと思われます。

相当のページを割いてPL脳の弊害について言及していて、完全に同意。@Jockey723 pic.twitter.com/Ujdl09vMfd

奥野さんのツイートで、この本を知りました。

買ってみよう、読んでみよう。そう思わせた最大の理由は、タイトルに「働く人」と”働く”という言葉が入っていたからです。ここ最近、「働く」を考えることが多いので。

「働く」って投資なんですよね。自分の時間はもちろんのこと、経験やスキル、知恵、情熱。それらを対象に注ぎ込む。何に、どれだけ、それらを注ぎ込むのか。

本の冒頭、次のように述べられています。

ファイナンス思考とは、単にビジネスを成功させるための知識・スキルに留まらず、私たちの経済活動を成立させる根本原理に関する思考法なのです。

これは、つまり、ファイナンス思考は「働く」にも活用できる、というか、活用すべきだ!ってことですね。

ファイナンス思考と対比する概念として、「PL脳」の説明を本書ではおこないます。

「PL脳」

これは実に厄介で困りものな思考回路、思考パターンですね。

資本、資源はいくらでも手に入る、どうにでもなる、なんとかなる、それを前提にしたものと理解しています。

この思考パターンは社会に広く、深く、長く根付いていて、かなり強固な岩盤になっていると常日頃感じています。

永守さんが著書でこう述べられています。

「バランスシートの見方がまるで分からない」というのは論外で、そういう人は会社を経営するべきではない

勤務先でもこの視点で日々感じることは色々有るのですが、、、やめておきます。

会社、事業のベースには、資本の調達、運用が存在して、それなくして利益、利潤は生まれない。この大前提を腹の底から理解できているか、そこに尽きるのだろう、と思います。調達を資本市場から行なっているのであれば、その資本の出し手が期待している水準(それは必ずしも数字だけとは限らない)をしっかりと捕捉する、そのコミュニケーションが不可欠になることが本ではわかりやすく説明されています。

会社の評価が実態よりも過剰に高まることは、自社が応えなければならない要求水準もまた高まることを意味し、そうした期待を裏切ることになれば、投資家は離れていきます。

この話は個別の会社で特にあてはまる話ですが、投資信託でも通じる一面はあると思っています。つまり、日々の基準価額の上げ下げを追いかけすぎてもあまり意味がない。また、周りと比べて短期で極端に違った動きをしている場合は注意が必要です。市場とのコミュニケーションが十分では無く実態とかけ離れた評価をされてしまっている投資先が含まれている可能性がある、ってことです。

「ファイナンス思考」本では4つに分解して説明されています。

A. 外部からの資金調達

B. 資金の創出

C. 資産の最適配分

D. ステークホルダー・コミュニケーション

最も重要だと感じたのは 資産の最適配分

「資産」とされていますが、資本とも言い換えられる、そう考えています。

資産の最適配分 とは キャピタルアロケーション でしょう。

調達した資本、また、事業活動から得た利益、これらの資本をどこに、どれだけ配分するか、を決めること。シンプルに言い換えると、お金の使い方、活かし方ですね。

現金をそのまま持っていても何も生み出しません

お金を事業に必要なモノに変えて、そのモノを通じてビジネスをおこないお金を稼ぐことが会社の活動ですから

Cash は王様です。けれど、怠惰です。自分では何もしない、働かない。

「働く」のは 人 ですね。

お金の使い方、活かし方を考える、決めるということは、どんな人たちにどんなふうに働いてもらって、何を生み出してほしいか、それを示すことでもあるわけです。実現したい「未来」を示すことです。

「未来」を示すこと。

それは「ファイナンス思考」の4つの場面、

A. 外部からの資金調達

B. 資金の創出

C. 資産の最適配分

D. ステークホルダー・コミュニケーション

全てで必要になることですね。

著者の朝倉さんからリプライを頂戴しました。

お読みいただきありがとうございます!

— 朝倉『ゼロからわかるファイナンス思考』祐介 -Yusuke Asakura (@Jockey723) April 24, 2022

「現在は過去のファイナンスの結果」というのは良い表現ですね。

現在は過去のファイナンスの結果。

そして、現在の、これからのファイナンスが未来をつくる。

PLは過去の成績、結果に過ぎない。未来を想像する材料としては全く不十分。

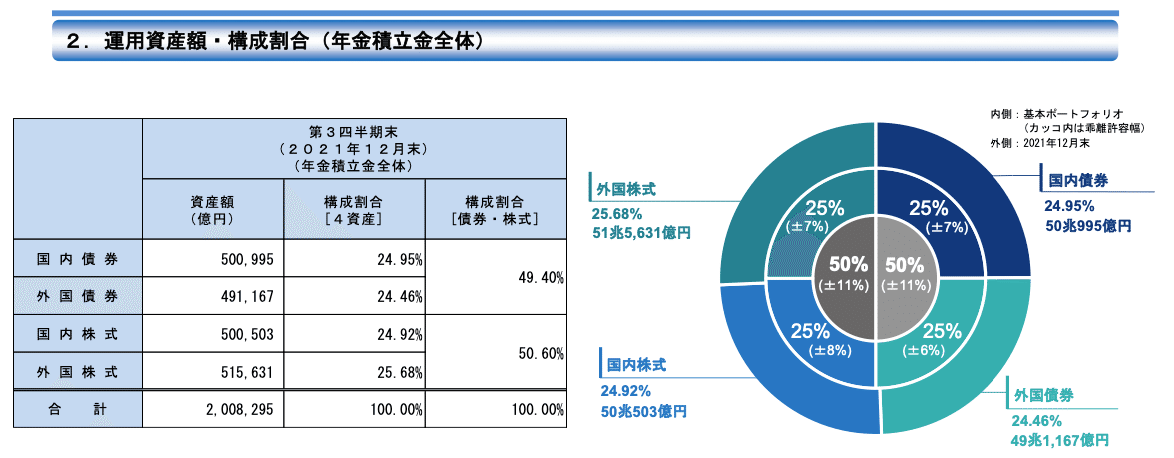

みんなが働いてつくった資本。その大きな資本の一つがGPIFです。

そのGPIFがどんなファイナンス、お金の使い方、活かし方をしているのか。

一番最初に収益の状況です。これぞ PL脳 ですね。

3ページ目にこのチャートが出てきます。お気づきでしょうか。これはバランスシートの左側、資産のみですね。バランスシートの右側はレポートに含まれていません。GPIFにはファイナンス思考が無いようです、、、

国内株式がどんな風に運用されているか。

2021年3月末で国内株式の資産時価は43.9兆円。このうち、92.97%!がパッシブ運用 となっています。お金の使い方、活かし方、どの会社にどれだけ資本を割り当てるか、を市場に委ねているということです。

このファイナンスが未来をつくっている。

ファイナンス。日本語に訳すと「金融」。監督官庁は金融庁。

昨日のニュースです。

2000年に出来た役所。Wikipedia

途中で役割が変化したのでしょうけれど、この役所の仕事、ファイナンスが現在をつくっているわけです。

投資信託の行政を見ていると、相変わらずの モグラたたき です。

モグラはたくさん出てきました。

毎月分配型、2階建、3階建型、そして、今、ESG。

その度ごとに モグラたたき これを何度も何度も繰り返す。

モグラが出てきたところで相手にされない、投資家が選ばないようにすれば良い、ということなんでしょう。

けれど、なんだか極端に偏っているんですよね、金融庁の金融経済教育って。

NVICさんやスパークスさんのファンドが つみたてNISAで投資できない時点で金融庁の人たちって、株式投資を、なーーーーーーーんにもわかっちゃいない、何よりのエビデンスだと思う。 https://t.co/1Vto8IqWMu

— renny 🔜 ユルネバ - 4/29 vs G大阪 #LIFEwithFCTOKYO (@renny_29) April 24, 2022

つみたてNISAのアクティブファンドの選定基準に「フィーの多寡」を設定しています。

パッシブファンドへ誘導したいという意図をビンビンと感じます。

これが金融庁の意図するファイナンス、資本配分なんだ、と僕は捉えています。

話が脱線しちゃいました笑

最後にこれを。

10年後にはまた別の、それよりもっといいものを

そうやって創造し続けるのが会社なんじゃないか

僕もそれが会社だと思います。

「ファイナンス思考」がさまざまな場所に根付いてほしい、そう強く感じる読書体験でした。

「ファイナンス思考」がゼロから学べます、おすすめです!

おまけ

ここから先は

サポート頂いた際は、TableforKidsへの寄付に使わせていただきます。 https://note.com/renny/n/n944cba12dcf5