晩夏のカミーノ⑤ 最終話 ~橋の向こう側

窓の外をゆくにぎやかな楽隊の音で目が覚めた。ラベの不思議な祭りは、今日も続いているらしい。おまじないのように右手首に結ばれた、青い毛糸の輪っかはそのままだった。そして気のせいか、右腕の痛みは少しだけ和らいだように思える。

このひなびたオスタルが、巡礼者に人気の理由がわかった。カミーノ沿いの宿にはめずらしく、朝食にゆで卵が出るのだ。

Miwakoはもちろん大喜びである。朝食に卵を食べないと、歩く力が湧いてこないというのが彼女の口癖だった。(しかし卵を食べたからといって、彼女が速く歩けるようになるわけではない)

今回の巡礼旅は、あと2日で終わる。6日目の今日は、ラベ・デ・ラス・カルサーダスから、カストロヘリスまでの28.1kmを歩く。いよいよ本格的に、メセタと呼ばれる荒涼とした大地をゆくことになる。

地平線の果てまで、見渡す限り続くメセタは、カスティージャ地方をゆく巡礼者にとっての試練だ。冗談抜きに、夏は焼け死ぬほど暑く、冬は凍え死ぬほど寒いのだという。木陰もなく村もなく、当然バルもない。

スペイン語でテーブルを意味するメサ(Mesa)が語源だが、メサといえば思い出すのは、アメリカの聖地セドナだ。強い磁場で知られるエアポートメサなど、台形に隆起した土地には、人の意識に変性をもたらす力が宿る──さて、スペインのメセタはどうであろうか?

ラベを出発してから最初の村、オルニージョス・デル・カミーノまでは8km。メセタに上り、平らな大地を延々歩いて、また下りるというイメージだ。道自体は険しくないが、何しろ見える景色が全く変わらないので、飽きずに歩く精神力が試される。

Miwakoは5キロの重さのアルトサックスを背負い、いつものように、ゆるゆるとカタツムリ歩行を決め込んでいた。まぎれもない一本道なので、さすがに迷子の心配はないはずだが……彼女には神隠しの前科もある。連れ立って歩くに越したことはない。

昨日のラベ祭りで起こったことを、Miwakoに話してはいなかった。きっと信じてはもらえないだろう。彼女はマルタに一度も会っていないし、亡くなった彼のことも知らないのだ。

雲は低く垂れこめ、今にも降り出しそうな顔をしていた。Miwakoの楽器ケースには雨除けのカバーをかぶせていたが、できればこのまま逃げ切りたい。メセタの真ん中での演奏はあきらめて、ひたすら黙々と歩いてもらうことにした。

最後の2kmは、やや急な下り坂となる。砂漠にぽっかり浮かぶ小ぶりなオアシスみたいに、オルニージョスの集落が見えてきた。これで一つ目のメセタはクリアだ。

中世の昔から、疲れ切った巡礼者たちが転がり込んだであろうこの村には、いくつものアルベルゲ(巡礼宿)があった。教会前の広場にはバルのテーブルが並び、にぎわっている。この先はまたしばらくメセタが続く。私たちも少し休憩することにした。

ニューヨークからやって来た、快活で感じのいい30代のカップルとおしゃべりをした。フランス国境のサン=ジャン=ピエ=ド=ポーからずっと歩いてきて、このままサンティアゴまで歩き通すつもりだという。40日間も二人きりでいて、喧嘩したり、嫌になったりはしないのだろうか?

「ずっとべったり一緒じゃないから、全然平気よ! 歩くペースだって違うし……」

彼女は屈託なく笑って言った。

「昼間はそれぞれ冒険して、宿で落ち合っては、その日あったことを話すの。考えてみたら、普段の生活とあまり変わらないわね!」

「おいおい、そりゃないよ。せっかく頑張って休暇をとって、遠くから来たのに!」

呆れ顔で文句を言いながら、彼氏も楽しそうだった。私たちもつられて笑ってしまった。

✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎

次のオンタナスの村までは10.5km、またなんにもないメセタの大地をゆく。空は気まぐれに晴れたり曇ったり。時折、突風が吹きつけて、皆地笠をあおったりもする。

さっきの彼女の言う通り、巡礼というのは非日常のようで、同時に、普段の生活の縮図でもある。出会う人も起こる出来事も、自分の鏡だったりする。だからこそ、カミーノでは、抱えている問題が浮かび上がったり、ふいに解決策がみえてきたりもするのだろう。

昨日までの、もう右腕を取り外してしまいたい、と思うほどの痛みは、峠を越したようだ。私は右の手のひらをゆっくり開いたり閉じたりしてみた。指の痺れはまだ残っているが、ストックを取り落とすことはなくなった。熾火のようにくすぶっている鈍痛も、そのうち消えてゆくに違いない。

ラベ祭りの喧騒の中で、死者からのメッセージを伝えてくれたマルタは、癒しの手をもつメディスンウーマンだったのかもしれない。透き通るような茶色い瞳と、束ねた黒っぽくて長い髪、そして星をかたどったピアスが揺れている様が、鮮明によみがえってきた。

彼女はきれいな英語を話していたけれど、ささやかれたメッセージは、英語とスペイン語が交ざり合っているように聞こえた。いや、言語化できない音みたいなものだったかもしれない。耳に注がれた瞬間に意味をもち、雄弁に語り出す音楽のように。

やっぱりMiwakoに全部話してしまおうと思った。うまく説明できるかわからないけれど、死んでしまった彼のこと、マルタが伝えてくれたメッセージのこと──小学生の頃から私を知っている幼なじみが、どう思うか、聞いてみたかった。

あっと気づいたときには、傍らにMiwakoはいなかった。しまった、私は考えごとをしながら、また早足で歩いていたようだ。振り返っても人影はなく、乾いた砂色の道が続いているばかりだった。

季節がいつであろうと、ひとりきりで歩くメセタというのは、気力も体力も容赦なく奪うものらしい。10km続けて歩いたことなんて何度もあったはずなのに、これほど終わりが見えず、しんどいと感じるのは初めてだった。

オンタナス! オンタナス!……最後は自分を励ますように、村の名を声に出して唱えながら歩いた。小雨の粒がパラパラと顔に当たったが、雨具をリュックから取り出す時間も惜しくて、そのまま進んだ。

急な下り坂の向こうに、ようやっと村の教会の塔が顔を出したときは、思わず子供みたいに駆け出してしまった。ストックが石に当たってバランスを崩し、あっという間に横ざまに転んだ。腕の痛みのせいで、自力では起き上がれない。

ひっくり返された亀のようにもがいていたら、追いついたMiwakoが駆け寄ってきて起こしてくれた。

結論からいうと、メセタの大地では、セドナのメサのような強い磁場を感じることはなかった。とはいえ、実際のところどうなのかは定かでない。聖地におけるエネルギーというのは、あとから効いてくることが多いからだ。

オンタナスは、メセタの狭間の関所みたいな村だ。星の泉(Fuente Estrella)という名のオスタルがあり、なんというか、どことなくニューエイジっぽい雰囲気だった。

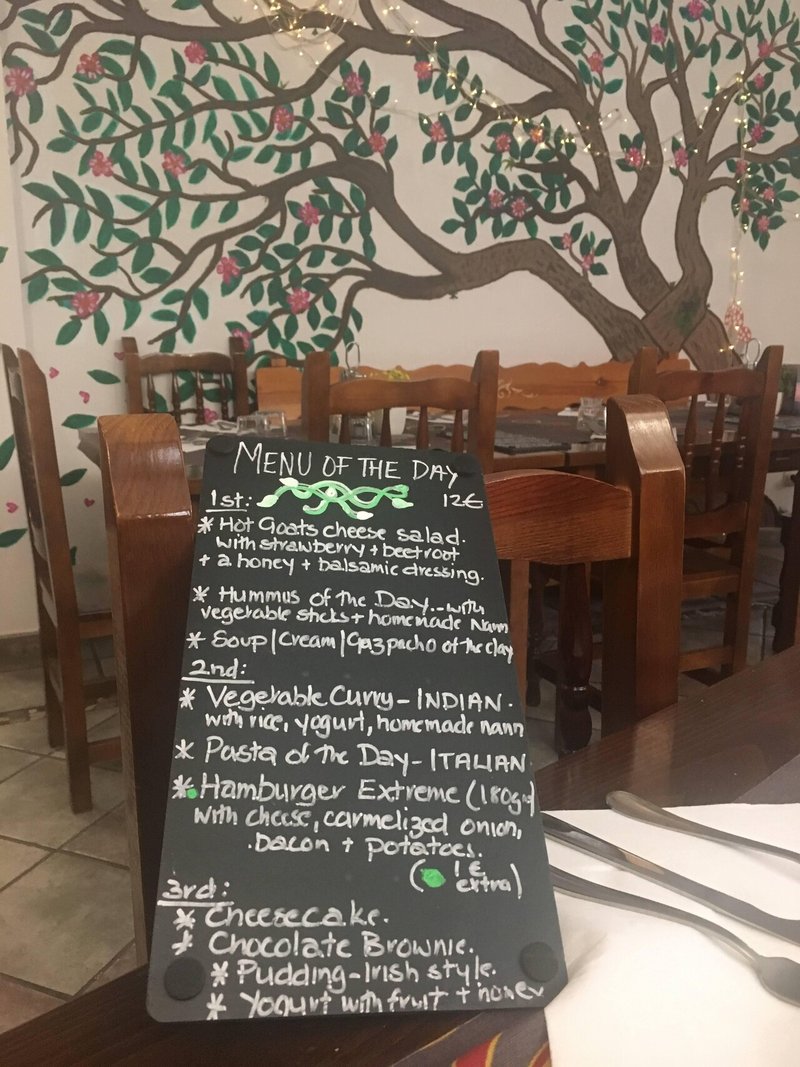

外観はよくある石造りの建物だが、中に入ると、セドナで行きつけだったオーガニックカフェに似ていた。壁いっぱいに描かれたカラフルな樹木は、天界と地底をつなぐというメキシコの宇宙樹を思わせた。

Miwakoと話がしたかったけれど、彼女はコルタードだけ飲んで、すぐに出発してしまった。今夜の宿のカストロヘリスまでは、あと10km以上あったし、雨がまた落ちてきそうで心配だったのだろう。

さっき転んだダメージもあったので、私はゆっくりすることにした。ここだけ別世界の、繭の中にいるみたいだった。小洒落た盛りつけのベジタリアンディッシュも、巡礼道ではあまり見かけないものだ。

これまでで一番短い、たった7日間の巡礼をすることになったのは、ライブの予定が詰まっているMiwakoに合わせてのことだった。こま切れに歩くカミーノを、私は内心、残念に思っていたけれど──実は、私自身のために、きっちり定められた7日間だったのかもしれない。

地の果てまで一直線に続くアスファルトの道の先に、古い城塞をいただく丘が姿を現した。ふもとを帯のようにぐるりと取り巻いているのが、懐かしいカストロヘリスの村だ。

3年前の取材で、ここを訪れたとき──私は鬱々としていた。歩いても歩いても代わり映えしない自分に、ひどく落胆していたのだ。いつしか仲間とはぐれた私は、ふらふらとひとりで丘の上の城まで登り、下りられなくなってしまうという事件があった。

私を助けてくれたのは、白い衣をまとった修道僧の一団で、それはまるでパウロ・コエーリョの小説『星の巡礼』のワンシーンのようだった。

私にパウロの小説と、サンティアゴの道のことを教えてくれたのは、スペインから帰国したばかりの画家の友人夫妻だった。今から20年以上前のことだ。

出版社に勤める編集者だった私は、西洋の魔術や占いの本ばかり作っていたが、ヨーロッパに行ったことは一度もなかった。長い休暇をとってスペインを歩くなんて、遠い夢みたいな世界で、私はうっとりと話に聞き入った。

帰り際、彼らが私に手渡してくれたのが、聖母マリアをかたどった小さな銀の鈴と、文庫版の『星の巡礼』だった。チリンと鈴が鳴ったその瞬間から、巡礼の旅が始まったのだ。

メキシコのユカタン半島を皮切りに、セドナそしてハワイ、スリランカ、イスラエル……カードが一枚ずつ手元に配られるように、聖地へのトビラが次々と開いていった。そして最後に配られたカードが、サンティアゴへの巡礼だった。

2015年の夏。まさか難しいだろうと思っていたサンティアゴ本の企画が通り、私は長年勤めた会社を辞めて、巡礼の旅に出たのだ。

そこに迷いはなかったが、実際にカミーノを歩き始めた私を待っていたのは、なかなかよみがえれない自分への苛立ち、失望、漠然とした不安……。来る日も来る日も、自分のしっぽを追いかけて、ぐるぐる回っているみたいな毎日が続いた。

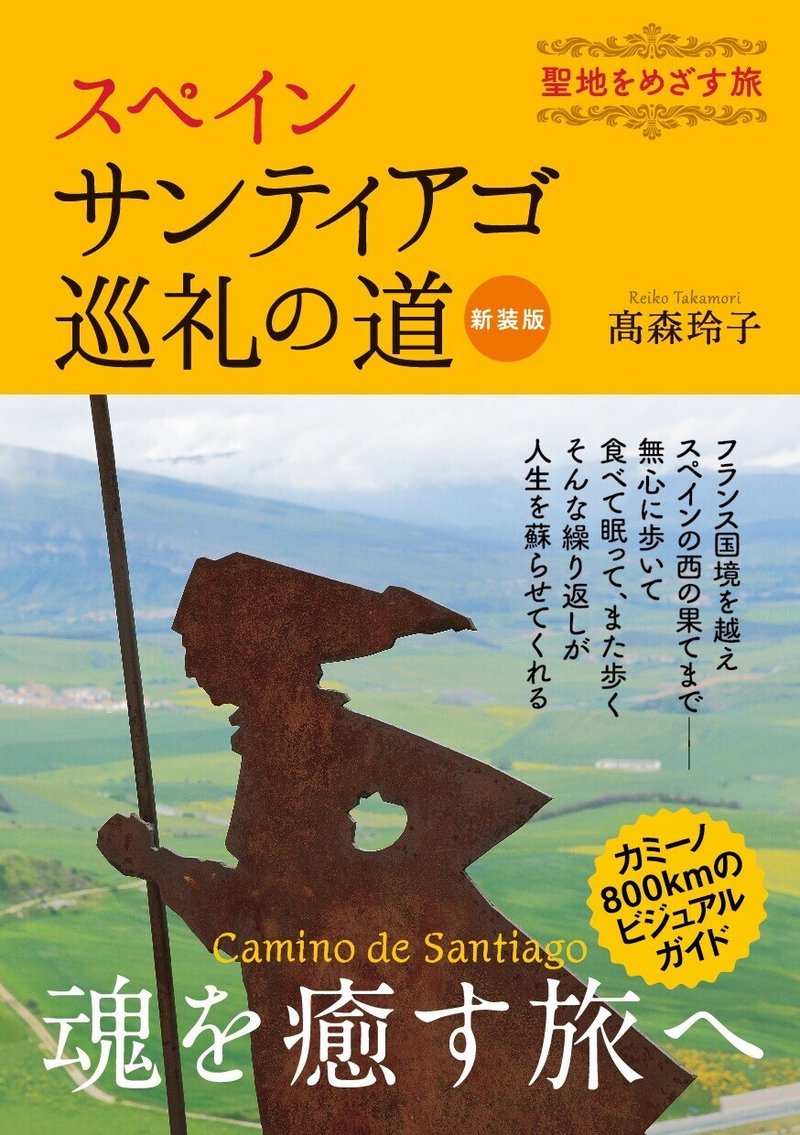

それでもなんとか旅を終え、『スペイン サンティアゴ巡礼の道 聖地をめざす旅』を出版して間もなく──私は十年ぶりに、偶然彼に再会したのだった。

互いに独身で、見た目もさほど変わってはいなかったけれど、十年前の感情が戻ってくることはなかった。その代わり、距離を保った穏やかな友情を手に入れた。少し残念でもあり、でも正直、それ以上にほっとしてもいた。

作家としてのジャンルは違っていたが、彼の言葉は相変わらず的確で、遠くから私を照らしてくれる灯台の光みたいだった。

そしてこんなに優しい人だったんだなと思った。しっぽを追いかけるような焦燥感から、私はだんだん自由になり、書くことに集中できるようになっていった。

彼のほうからは、時折、大量の写真が送られてきた。仕事の旅先で撮った南国の鮮やかな花や蝶々、日なたでだらりと寝そべるネコの姿。「なんだこれ?」と笑ってしまうような自撮り写真もたまにあった。

かかわりすぎず、控えめに支え合うような幸せな友情関係だったと思う。2カ月前に、彼が亡くなったという知らせを聞くまで、それは続いたのだった。

✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎

カストロヘリスでは、こじんまりしたホテルを予約していた。巡礼最終日の明日、イテロ・デ・ラ・ベガまでの10.6kmを残してはいるが、カミーノで過ごす最後の夜になる。超高級というわけではないけれど、上品な隠れ宿といった雰囲気。なかなか居心地がよくて、私は満足していた。

私より先を行っていたはずのMiwakoは、なぜか1時間遅れで宿に到着した。村の入口あたりで道に迷い、激しいにわか雨に遭って、修道院に駆け込んだのだという。

濡れねずみになった哀れな巡礼者に、修道院の管理人さんはとても親切だったが、今夜の宿の名を口にした途端、ちょっとガッカリされたそうだ。

「なあんだ、金持ちか」という顔をされたのだと、彼女は申し訳なさそうに言った。それはミワコのせいではないよと、私は笑いをこらえながら慰めた。

実際ここは、知る人ぞ知る評判のブティックホテルのようだった。ダイニングでは、お金持ちそうな巡礼者グループが、高級そうなワインを楽しんでいた。イギリスから来た人たちで、年齢は私たちより少し上だろうか。

我々も奮発して、カヴァ(スペインのスパークリングワイン)のボトルを注文した。今回の巡礼をスタートしてからというもの、カヴァを開けるのは初めてだ。ひと足先に打ち上げの乾杯、ということになるが、何しろあと一日残っている。

最後にまた、とんでもないどんでん返しがあるんじゃないか……とMiwakoは疑り深そうな表情をしていたが、金色の泡がグラスになみなみと注がれると、そんなことは忘れてたちまち笑顔になった。私も、楽しい気持ちがよみがえってきた。

明日どんなにひどい試練にあっても、全然かまわない。あざなえる縄の如く、禍福が目まぐるしく交互に訪れる、それがカミーノであり人生なのだから──2杯目のグラスが空になる頃には、そんな気分になっていた。

✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎

Miwakoは例によって、まだ暗いうちに起き出し、サックスを背負って先に出発した。3km先のモステラーレス峠で、巡礼者のために演奏するのだという。

昨晩カヴァを飲み過ぎた私は、ベッドに仰向けになったまま、右手首の青い毛糸の輪っかをぼんやり眺めていた。だいぶゆるくなっていたけれど、まだしっかり手首に巻きついている。

結局、Miwakoより2時間遅れの出発となった。うっすらと靄がかかる石畳の通りを足早に抜け、カストロヘリスの村を後にした。

途中で振り返ると、城塞をいただいた丘はピラミッドのようでもあり、古墳のようでもあった。いずれにせよ、お墓なんだなと思った。

モステラーレス峠の頂に、Miwakoの姿はなかった。ぽつんと立つ石碑と鉄の十字架のあたりに、確かについさっきまで、ここで演奏していた気配だけが幽かに残っていた。

峠を下りる道は、傾斜18パーセントの急勾配として知られる。上から見下ろすと、切り立った崖みたいで足がすくむ。

「こんなふうに、いつもギリギリのところを歩いていて、ふと向こう側に行ってしまったのかもしれません」

帝国ホテルのバーで、彼の一番の親友だった人が、私に語った言葉を思い出した。ハンサムで賢明で、心のあたたかい、こんな親友がそばにいたのに、彼は向こう側に行ってしまったのだ。

私に出来ることなんて、何もなかった。それは確かなのに……

南国の花や蝶々やネコの写真に、何か重大な秘密が隠されていたわけではないのに……

それでも私は自分を責め、右腕の痛みを引き起こしたのだった。

カミーノをちょうど7日間歩き、いくつもの森や峠──いくつもの異界をくぐり抜けて、巡礼の旅は終わりに近づいていた。そして痛みは私から去ろうとしていた。

終着点のイテロ・デ・ラ・ベガをめざして、私は黙々と歩き続けた。立ち枯れたひまわり畑は、数日前に目にしたような異様な光景ではなかった。黒い顔が一斉に私を見ているということもなかった。どうやらすっかり現実世界に戻ってきたみたいだ。

イテロの橋のたもとのアルベルゲで、Miwakoが待っていた。いつものおっとりした笑みを浮かべている。ひどく懐かしい気持ちがこみ上げてきた。

橋もまた、あの世とこの世をつなぐ存在。橋の向こう側には、また別の世界が広がっている。私たちが今度ここに戻ってくるのは12月だ。橋を渡って、初めての冬のカミーノを、向こう側の世界を歩くことになる。

「あと3カ月、歩く練習ちゃんとするからね」にっこり笑ってMiwakoが言った。もちろん嘘に決まっている。

✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎

イテロの村のバルでタクシーを呼び、私たちはカストロヘリスのホテルまで戻った。荷物をピックアップして、車でブルゴスに向かい、マドリッド行きの特急列車に乗ることになっていた。

迎えの車が来るまで、あと数時間。丘の上のお城まで行ってみたいとMiwakoが言い出した。3年前のパニックを思い出して私は身震いしたが、ホテルのフロントの女性が、安全な回り道を教えてくれた。

丘のてっぺんまで、20分くらいかけて登った。3年前と同じ強い風が、ビュービューと唸りを上げながら吹きつけてくる。私もMiwakoも、ストックの支えがないと立っていられないほどだった。

地平線を望むパノラマも同じだったが、生命力に溢れ、どこまでも波打っていた緑の小麦畑は、枯れ草色に姿を変えていた。かつての私の抜け殻も、白い衣をまとった修道僧たちの姿もなかった。

黒っぽい長い髪をなびかせながら、マルタは今頃、どこを歩いているのだろうか。これでもう本当に、彼女に会うことはないのだろうか。

「彼のメッセージを、伝えてもいいですか?」

ラベの不思議な祭りのさなか、私の痛む右腕に触れながら──彼女は耳元に口を寄せ、呪文のようにすばやくささやいたのだった。

転げ落ちて死ぬ瞬間に

君のことを思っていたよ

もう気にしないでいいから

僕は好きなように生きたから

これからは、自分の足で

君の好きなように生きたらいい

吹き荒れる風の中で、Miwakoは私の話をひとしきり聞いていた。そして、地平線の向こうを見つめたまま、ひとり言みたいに呟いた。

「玲子ちゃんは昔から……いつもひとりで先に行ってしまうところがあったよね。彼は寂しい思いをしていたんじゃないかな」

何か言おうとしたけれど、風がますます強く吹きつけ、皆地笠が飛ばされそうになって、私は慌てて手で押さえた。

その瞬間、青い毛糸の輪っかがするりと手首から抜けた。あっと叫ぶ間もなく、輪っかは風にさらわれ、空に消えていった。

気づけば私は涙を流していたのだけれど、それもたちまち、風が遠くへと運び去っていった。

「右腕は、まだ痛む?」

しばらくたってからMiwakoが訊いた。私は黙ってかぶりを振った。

楽器ケースから、彼女はサックスを取り出し、私のために「梛の木」を奏でてくれた。誰よりも歩くのが遅かったMiwakoが、初めて熊野の巡礼道を歩き通し、ご神木の梛(なぎ)に心打たれて作った曲だ。

古来梛の葉は、旅の無事を祈って巡礼者に手渡されたという。道中のお守りであり、葉脈が縦に走ることから、千切れない絆の象徴でもあったという。

夏の最晩年の、カストロヘリスの古城で受け取った梛の葉を、私は心深くしまった。そして、向こう側の世界で、相変わらず険しい山道を歩いているかもしれない彼のもとに、この音が、梛の葉が届きますようにと祈った。

✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎ ✴︎

朝のマドリッド・バラハス空港は、人の波でごった返していた。皆地笠をかぶった私とMiwakoは、観光客に写真を撮られるたびに立ち止まったり、ポーズをとったり。いつもと変わらぬ空港での光景だった。

Miwakoが疲れも見せず上機嫌なのは、ルフトハンザ航空のフライトで、またドイツビールが飲めるからだろう。右腕の痛みから解放された私も、帰路は心置きなく、彼女と共に居酒屋ルフトハンザを楽しもうと決めていた。

搭乗まで少し時間があったので、カフェに入ってコルタードを注文した。

「痛いのが治って、よかったね」

Miwakoがにこにこしながら、私の右の手首に触れたかと思うと、あっという間になにやら結びつけた。ラベの青い毛糸だった。うわっ、と思わず叫んでしまった。

彼女も、ラベで毛糸をもらっていたのだ。今まで大事にしまっていたのだという。

「玲子ちゃんが、寂しそうにしてるから」

満面の笑みを浮かべてMiwakoは言った。

「元気になるおまじない。一生、つけたままでもいいからね!」

呪いをかけるのはホントにやめてよ、と彼女をぶつまねをしながら、私はまた涙を流してしまいそうで困った。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

※カミーノでの体験をもとに小説仕立てで書きました。人物設定等は変えています。

◆Miwakoの新作CD「梛の木」「Camino」はこちらで購入できます。

熊野古道女子部 公式ショップ

◆新装版が発売されました!

『スペイン サンティアゴ巡礼の道 聖地をめざす旅』(髙森玲子著 実業之日本社刊)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?