『野菊の墓』で泣こう。少し深く読む。

「民子さんは野菊の様な人だ」

有名な『野菊の墓』伊藤左千夫 のフレーズです。知ってる?

個人的には夏目漱石の

「今宵は月が綺麗ですね」

に匹敵するエモさがあると思ってる。

15歳の少年と

17歳の少女が恋した。

二人はこれからも一緒にいたかった。

周りはそれを引き離した。

日本版ロミオとジュリエットとでも言おうか。

美しいほど純粋な恋愛と、せつないほど悲しい現実の壁。

ただでさえ涙腺プルプルしちゃうこの作品を、

もう少しだけ悲しく読み解く。

書かれていないものを読み解くほどに、二人のせつなさは溢れ出す。

さぁ、心を締め付けにいきましょう....

1.二人はどうして離れなければならなかったのか?

さて、まずは『野菊の墓』をご存じでない人のためにあらすじを記そう。

〈参考〉

https://bungakublog.com/itousachio-nogikunohaka-arasuji

あらすじ

政夫(15歳)と民子(17歳)は、幼いころから仲の良い、無邪気な遊び相手だった。年上の民子は何かと用事を作っては部屋にやってきて、政夫をからかい、政夫もまた、民子が部屋を覗いてこない日は何となく淋しく、民子の顔を見れば心が落ち着く、そんな関係だった。近所の女たちに誘われても民子は外へ出ることなく、政夫とばかり遊んでいた。

二人とも、お互いが大好きだった。

しかし時が経つにつれ、二人の仲は良く思われなくなる。

政夫の家は名の知れた旧家であり、従姉の民子はお手伝いの立場であった。

「2歳も年上の嫁を迎える気か」など、周囲から陰口をたたかれ、二人の関係は世間に批難される認めがたいものになっていく。

特に母の嫂(兄嫁)が二人を許さなかった。

「男も女も十五六になればもはや児供こどもではない。お前等二人が余り仲が好過ぎるとて人がかれこれ云うそうじゃ。気をつけなくてはいけない。民子が年かさの癖によくない。これからはもう決して政の所へなど行くことはならぬ。民やは十七ではないか。つまらぬ噂をされるとお前の体に疵きずがつく。」

民子は嫁入り前の歳、年下の男と仲良くすることを世間は良く思わないから、もう会ってはならないぞと終止符を言い切られる。そして、政夫も同様だった。

「政夫だって気をつけろ……。来月から千葉の中学へ行くんじゃないか」

政夫は遠く千葉の学校へ行かなくてはならない。民子がどこかの嫁へ出るより先に、しばらく会えなくなるのは決まっていたのだ。

それでも二人は、こっそり会ったり部屋へやってきたりしていた。咎められたことで、民子はいっそう政夫のことを意識するようになる。会えなくなるとわかったことで、政夫も民子が愛しくなっていく。

ある日、二人は母の言いつけで山に綿を採りにいく。久しい再会に二人はこっそり喜んでいた。畑へ向かう途中で、政夫はふと野菊が咲いているのを見つける。

「まア政夫さんは何をしていたの。……まア綺麗な野菊、私ほんとうに野菊が好き」

「僕はもとから野菊がだい好き。民さんも野菊が好き……」

「私なんでも野菊の生れ返りよ。野菊の花を見ると身振いの出るほど好しいの。どうしてこんなかと、自分でも思う位」

「民さんはそんなに野菊が好き……道理でどうやら民さんは野菊のような人だ」

民子は分けてやった半分の野菊を顔に押しあてて嬉しがった。二人は歩きだす。

「政夫さん……私野菊の様だってどうしてですか」

「さアどうしてということはないけど、民さんは何がなし野菊の様な風だからさ」

「それで政夫さんは野菊が好きだって……」

「僕大好きさ」

政夫は学校へ行き、離ればなれになってしまったあとでも、民子のことが頭から離れなかった。しかし民子は政夫と会えなくなってから、ことあるごとに泣き出してしまうほど悲しみに暮れていた。見かねた母親は民子を実家へ帰してしまう。

大晦日の頃には、民子が嫁に行ったことを告げられる。けれど政夫は動揺しない。民子が自分を思っていることを、心の底で感じていたからだ。

しかし、その年の6月。民子は病死する。政夫はそれを母から聞く。

「政夫、堪忍してくれ……民子は死んでしまった……私が殺した様なものだ……」

話を聞けば、民子はある金持ちの家へ嫁ぐことになったが、それをずっと嫌がっていたという。親類はこの結婚をどうしても進めたかったために、「政夫との結婚は認めない」と母から告げさせる。すっかり大人しくなった民子は祝儀をあげてしまう。

その後、心の絶望から身体を崩してしまった民子は病に伏してしまい、嫁入りしたことの不憫さから政夫へそのことを告げることなく、亡くなってしまったのだ。政夫はずっと会いに行かなかった自分を責めることで泣いた。

僕は民子が嫁にゆこうがゆくまいが、ただ民子に逢いさえせばよいのだ。今一目逢いたかった……

民子が好きだった野菊を植えてやろうと政夫が考えた。すると墓の周りには、すでにたくさんの野菊が茂っていた。

民子の祖母の話によると、民子の死の前日に母が飛んできた。民子は、政夫の母に笑顔を見せ、長年可愛がってくれた御恩に対して感謝の気持ちを述べた。しっかりしなくてはいけない。と元気付けるが民子は、「私は死ぬが本望であります、死ねばそれでよいのです……」と、それきり口を聞かずに息を引き取った。

夜が明けてから、民子が左手に紅絹(もみ)の切れに包んだ小さなものを持っているのが見つかった。その手を開いて中を確かめてみると、そこには政夫の写真と手紙が入っていました。

その手紙を読んだ家族は皆、声を上げて泣き、母は民子が不憫でたまらず、許しを乞い、どうしても泣き止まなかった。

余儀なき結婚をして今を過ごす政夫の心には、一日たりとも民子がいないときはない。

ブァァァァァァァァァァァアアアア(涙)

ズビビィィ、チーン!(鼻水)

さて、長いあらすじの後で少しおさらいだ。

お互いに好きだった政夫と民子。

その思いは「2つも年が離れている」というだけで、「世間が良く思わない」というだけで引き離されてしまう。

今のように恋愛結婚が当たり前でなかった時代、17歳前後で嫁に出されていた時代に、民子と政夫の恋心は散るしかなかった。

『野菊の“墓”』というタイトル通り、これは死の話。

永遠の別れの話だ。悲しい結末に向かう話だ。

ではこの作品を、より深く読んでみる。

そうすると皆さんの涙腺は、三峡ダムになるだろう。

2.遠回しな告白と、まっすぐな思い

深く読む箇所は、タイトルにあるとおり「野菊」のシーン。

政夫と民子が二人で、山へ綿を採りにいく道中~山を下りる場面に注目してみるぞ。

ここは三つの場面に分けられる。

①待ち合わせの場面

→②野菊を見つける場面

→③綿畑での場面

①待ち合わせの場面は、

政夫が銀杏の木の下で民子を待つところから始まる。二人でいるところを周りにみられれば、また陰口をたたかれるから、先に待ってあげているのだ。

久々の再会に心が躍っている二人が描かれる。

「民さん、もうきたかい。この天気のよいことどうです。ほんとに心持のよい朝だねイ」

「ほんとに天気がよくて嬉しいわ。このまア銀杏の葉の綺麗なこと。さア出掛けましょう」

政夫の口調が、好きな女の子と一緒にいて舞い上がってる感じがしてすき♡

仕事を早く終わらせて、二人でさんざん楽しく遊ぼうね!なんて話をしながら山へ向かう。

②野菊を見つける場面では、

政夫が民子に思いを告白するめっちゃキュンなシーンだ。

「僕はもとから野菊がだい好き。民さんも野菊が好き……」

「私なんでも野菊の生れ返りよ。野菊の花を見ると身振いの出るほど好もしいの」

「民さんはそんなに野菊が好き……道理でどうやら民さんは野菊のような人だ」

民子は分けてやった半分の野菊を顔に押しあてて嬉しがった。二人は歩きだす。

民子は野菊を生まれ変わりというくらい好きだ。政夫も同じくだい好きであるである。それを踏まえて、政夫は告げる。

「民さんはそんなに野菊が好き……道理でどうやら民さんは野菊のような人だ」

「政夫さん……私野菊の様だってどうしてですか」

「さアどうしてということはないけど、民さんは何がなし野菊の様な風だからさ」

「それで政夫さんは野菊が好きだって……」

「僕大好きさ」

野菊が大好きな政夫は、民子を野菊の様な人とたとえる。

それは遠回しな恋心を告白している。.......ステキ。

さて、重要なものがもう一つある。

それは、このあと民子は考え事をするかのように、だまりこんでしまうのだ。それは次のようなわけだ。

「政夫さん、済まない。私さっきほんとに考事していました。私つくづく考えて情なくなったの。わたしはどうして政夫さんよか年が多いんでしょう。私は十七だと言うんだもの、ほんとに情なくなるわ……」

民子は政夫と会えるこの瞬間を、喜びこんでいるし政夫のことも大好きだ。

しかし、会えば会うほど「17歳」であることを情けなくなる。周りに内緒で待ち合わせをし、母親の仕事を頼まれでもしないと一緒に会えないことを痛感する。

二人にとって、一緒に逢うことは同時に別れの不安を感じさせる。

素直に喜べない瞬間だということだ。

③綿畑での場面で、政夫はこんなことを言う。

「ほんとに民子さん、きょうというきょうは極楽の様な日ですねイ」

政夫にとって民子と逢えるこの瞬間は、嬉しい瞬間、心安らぐ極楽のような時なのだ。先の野菊の告白と異なり、一緒にいれる喜びをまっすぐに伝えている。さらに、民子が逢えなくなることを思い悩んでいることに対し、

「僕だって平気なもんですか。村の奴らに逢うのがいやだから、僕は一足先に出て銀杏の下で民さんを待っていたんでさア。民さん、今日はほんとに面白く遊ぼうね。」

自分も逢えなくなるのはさびしい。民子と同じく、周りに邪魔されたくない、咎められたくないから待ち合わせをしたんだ、と告げてあげる。

大好きな民子さんのために、そう思えば思うほど別れが浮かんでくる。この不安も同じだった。

「僕は来月は学校へ行くんだし、今月とて十五日しかないし、二人でしみじみ話の出来る様なことはこれから先はむずかしい。あわれッぽいこと云うようだけど、二人の中も今日だけかしらと思うのよ。ねイ民さん……」

大好きな人と一緒にいる時間は、とても楽しい。心が躍る。

だけど、同時にそれは。別れが待っているということ。

この瞬間を大事にしたいと思うのは、それが永遠ではないことを知っているからだ。

楽しいデートの帰り道ほど、「(また)もう一度会いたい」と思う瞬間はないでしょう?

3.民子は野菊のような人、そして政夫は......

一緒にいることの二律背反(嬉しさと哀しみ)について触れた後で、もう一つ踏み込んだ話をしよう。

それは「菊=花」についてだ。

なぜ菊なのか?山に咲く花は他にもいっぱいあるでしょ?

お話の場面が秋だったから?いやいや。

それにはちゃんと理由があるんです。

“花言葉”というものを知っているだろうか。

花の姿や特徴から、それぞれに象徴的(シンボル)な意味の言葉をつけたものだ。

例えば、真っ赤なバラは「愛」を意味し、コスモスは「乙女」を意味する。

花はどんなに美しく咲いても、いずれ枯れる。

そのはかなさから花言葉ではよく、「恋心」や「女性」の意味を与えられやすい。

さて「菊」である。

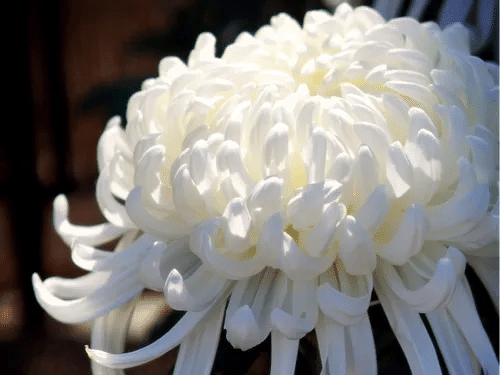

『野菊の墓』ではどんな色か描かれてないが、献花としてよく用いられるのは「黄色」「白」の菊だ。

それぞれの意味をみてみると、、、

【黄色の菊】の意味

「破れた恋」

民子と政夫の恋心は叶わなかった。それは、二人の関係を認めようとしなかった周囲の大人たちに破れた恋だった。そして破られた恋であった。

ちなみに西洋では意味が少し違っていて、「軽んじられた恋」を意味する。

二人にとって別れは、民子を死に追いやるほど重大だった。それほど大きな愛だったのに、哀れにも周りはそれを軽くあつかったのだ。

【白い菊】の意味

「真実」

民子の心にはずっと政夫がいた。息を引き取る最後まで、政夫と映っていた写真を離さなかったことがそれを意味づける。彼女が亡くなったことで、周りはやっとその真実に気づくのだ。彼女の墓に、いくつの白い菊を供えても、もう遅い。

ちなみに、お墓参りに菊がよく使われるのは、昔から仏花として扱われたためで、新盆のような法事には白い菊が使用される。

赤い菊もあるのだが、法事のような重要なお墓参りにはあまり見かけない。

ので、『野菊の墓』では登場していなかったと予想するが、それもまた“花言葉”を覗いてみると、、

【赤い菊の花言葉】

「あなたを愛してます」

二人がお互いに胸に思っていたこと。周りに咎められようとずっと変わらなかった思いは、この作品にはついに登場できなかった。

また、西洋では色にかかわらず「菊」そのものの意味は「とても素晴らしい友達」でもある。冒頭で描かれるように、二人はたとえ恋仲でなくても、幼いころからの大切な、忘れることのない友達だった。

もう一つの花言葉

さて、政夫は民子を「野菊の様な人」と例えた。

じつは山を下りる際に、今度は民子が政夫におかえしとして彼を“ある花”に例えている。

それは「リンドウ(竜胆)」

リンドウも菊と同じく、秋に咲く花だ。その花言葉は

「勝利」「哀しみに寄り添う」

これはリンドウが群生せず、単独で咲くことと、病を治す薬草(病に打ち勝つ)であったことから付けられた。

政夫も民子と同じように、別れることは辛かった、哀しみはもちろん襲ってきた。しかし、彼はそれに「打ち勝って」しまったのだ。民子が結婚したと告げられたときも、彼女がまだ自分を想っていると感じることで、哀しみや孤独を打ち払えた。

しかし民子はそういかなかった。孤独と辛さで体を壊し、病が彼女を襲う。リンドウはあくまで、自分の辛さには勝つことができても、他人には「哀しみに寄り添う」ことしかできない。民子をおいて、政夫は生き残ってしまう。そんな花に、お話ではたとえられているのだ。

4.まとめ 逢っているときほど、悲しいことはない

大好きな人がいるときほど、人生が輝くときはない。

毎日がその人で彩られて、輝きはじめる。

そして、その人と別れたときほど、人生が色を失うときはない。

あれほど美しかった日々が、楽しかった日々が、胸を締め付けるトゲに変わる。

わたしの大好きな映画も同じようなテーマで、「一緒にいる喜び」が「いずれ訪れる哀しみ」に変わっていく過程を描く。人を好きになることは、決してバラ色の道ではない。むしろいずれ散りゆく菊に彩られた、恋の幸せが死に向かう道だ。

政夫はその後、結婚したが心にはずっと民子がいた。

楽しかった日々が、しみじみ話をしていた日々が、トゲになり胸に突き刺さっているからだ。

恋しく思うことは、胸を苦しめること。

かつて愛した人が、痛みとなって残ること。

それでもいい。痛みの形でも、胸に感じられていれば。

そう言えればこそ、純真な恋心だったと言えるだろう。

青空文庫とオススメ本

ちなみに、本文が気になった人はぜひ読んでみてください!https://www.aozora.gr.jp/cards/000058/files/647_20406.html

わたしのオススメは『なめこ文學全集 なめこでわかる名作文学(全8巻)』

第一巻に『野菊の墓』は収録されています。健気でカワイイ漫画なので、ぜひ一読。

〆

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?