脳卒中片麻痺者に対する理学療法の効果を高める『ことば』の聞き方・使い方

理学療法士および理学療法の実践において、『ことば』というのはあまり重視されてこなかった分野ではないでしょうか。

脳卒中片麻痺者に対する理学療法(歩行練習)場面における理学療法士と患者との会話を分析した研究では、練習の目的意識が変化するにも関わらずその介入方略に変化がないこと、理学療法士から患者に対する一方的な指示的言語の使用が多かったことが報告されています[1]。

このような報告からも、理学療法場面での言語使用はあまり意識されていないと考えられます。

また、運動学習に関する研究では、結果の知識(KR:Knowledge of Results)の与え方に関する色々な報告があります。

KR(Knowledge of Results)

KRは運動終了後に指導者から与えられる結果に関する情報であり,通常は言語的な情報である。近年の研究ではKRとFB(feedback)を同義に用いる傾向がある.[2]

例えば、KRを与える頻度に関しては、練習試行の回数が同じならば、KR頻度がある程度少ないほうが学習の成績が良いとされています。また、運動試行の後にKRを与えるまでの時間(KR遅延)や、KRを与えた後に次の試行までどの程度時間をおいてから次試行を行うのか(KR後遅延)といったKRの与え方に関しての研究がなされています。[2]

一方、運動学習と注意に関する研究では、自身の身体内に注意を向けるインターナルフォーカスと運動の結果に注意を向けるエクスターナルフォーカスを比較し、運動のパフォーマンスはエクスターナルフォーカスの方が上がりやすいということも報告されています。同報告により、フィードバックの与え方もエクスターナルフォーカスを促すような方法(注意を促す声かけや指示)が有効であるとされます。[3]

このような報告を考慮すると、脳卒中片麻痺者に対する理学療法(運動療法)で運動学習を促すのであれば、理学療法士はKRやFBの与え方に注意し、工夫することが必要であると考えられます。

先の引用にもあるように、KRは通常は言語的な情報とされます。実際に理学療法場面においても、言語的なKRやFBの付与が一般的に行われているのではないでしょうか。

一部、BioFeedbackを用いた理学療法を行う場面もあるかとは思いますが、その中でも言語的な指示やFBを行いながら課題に向かうことが一般的ではないでしょうか。お互いに一切無言で行っている理学療法場面は少しイメージしづらいように思います。

このように、理学療法場面において『言語』であったり『ことば』というものは通常用いられているものです。

にも関わらず、多くの理学療法士はその事実に無自覚であったり、先に紹介したいくつかの研究のようにKRの頻度や時間間隔に注意を払うのみであったり、『言語』というものに対する意識は非常に弱いのではないかと考えています。

実際、具体的にどのような声かけがより有効であるとか、どのような言葉でKRを伝えると運動学習が促されるかとか、そういった定まった知見は私の知る限りありません。

私の考えでは、そういった定まったもの、<こう言えば良い>というマニュアルのようなものにはなり得ないのが『言語』であり『ことば』です。

だからこそ複雑で敬遠されがちな『言語学』という分野ですが、実は理学療法士にとって多くの示唆が得られる分野であると考えています。

このnoteでは、その一端を紹介し、興味を持っていただくことを意図しています。

このnoteを読むと、以下のようなことが得られます。

●『言語』や『ことば』の捉え方・用い方が変わる

●脳卒中片麻痺者の言葉から、理学療法を行う上で有用な情報が得られる

●脳卒中片麻痺者に対する理学療法の効果を高める『ことば』の使い方がわかる

このnoteでは前半に言語学の知見を紹介しつつ、私の解釈や私なりの解説を付記します。この部分は無料で読めます。この内容は基本的に書籍や論文に書かれていることであり、部分的に抜き出しているものなので、引用・参考元にあたっていただくことをお勧めします。

後半は前半で紹介した知見を理学療法にどのように応用していくのか、私の考えを述べています。私の知る限りでは言語学の知見をそのように解釈したものはなく、確立したエビデンスもないものです。このため、興味を持たれた方にのみ読んでいただければ良いと考え、有料としています。

以上のような構成を踏まえ、まずは前半部分だけでも読み進めていただければ幸いです。

言語の構造

言語については色々なnote記事を書いてきたので、基本的な言語の構造については繰り返し書いています。

ただ、このnote記事を初めに読んでくださる方もいらっしゃると思いますので、この話題から書き始めたいと思います。

ここで言う『言語の構造』というのは、主にフェルディナン・ド・ソシュールという人物が述べたもののことです。

ソシュールは音声言語を中心に分析し、言語記号というものは聴覚表象(シニフィエ)と概念(シニフィアン)とが表裏一体となって構成されている構造であると主張しました。[4]

例えば、<赤くて丸くて光沢のある果実>という概念があったとします。この概念には、見た目だけでなく味や香りといった様々な要素も付与されます。それは<黄色くて丸い果実>とは区別されます。

自分が食べるだけならこの概念だけで十分なはずなのですが、誰かに「<黄色くて丸い果実>よりも<赤くて丸くて光沢のある果実>の方が食べたい」という希望を伝えたりする場合、しかも目の前にその2種類の果実がない場合、その概念を表す方法が必要になります。

そこで有効になるのが言語であり、聴覚映像です。

この例では、「リンゴ」という聴覚映像(シニフィエ)と<赤くて丸くて光沢のある果実>という概念(シニフィアン)とが結びつけられ、「リンゴが食べたい」と言えば、言われた相手は「この人は<赤くて丸くて光沢のある果実>が食べたいんだな」と了解できるわけです。

そしてソシュールはこのシニフィエとシニフィアンとの結び付きは必然的なものではなく、恣意的なものであると考えました。

それはそうで、<赤くて丸くて光沢のある果実>は「リンゴ」でも「apple」でも「pome」でも同様の概念が伝わるわけですから。

ここまでの構造は現代でもそのまま通用していると思います。

ソシュールはそこから、人が表象する(認識する)世界は言語によって恣意的に区切られたと考えました。

元々存在している世界というものは区切りのない連続的なものであり、人がその連続的なものを理解するために恣意的に(=意図的に)名付けて分類したという考えです。

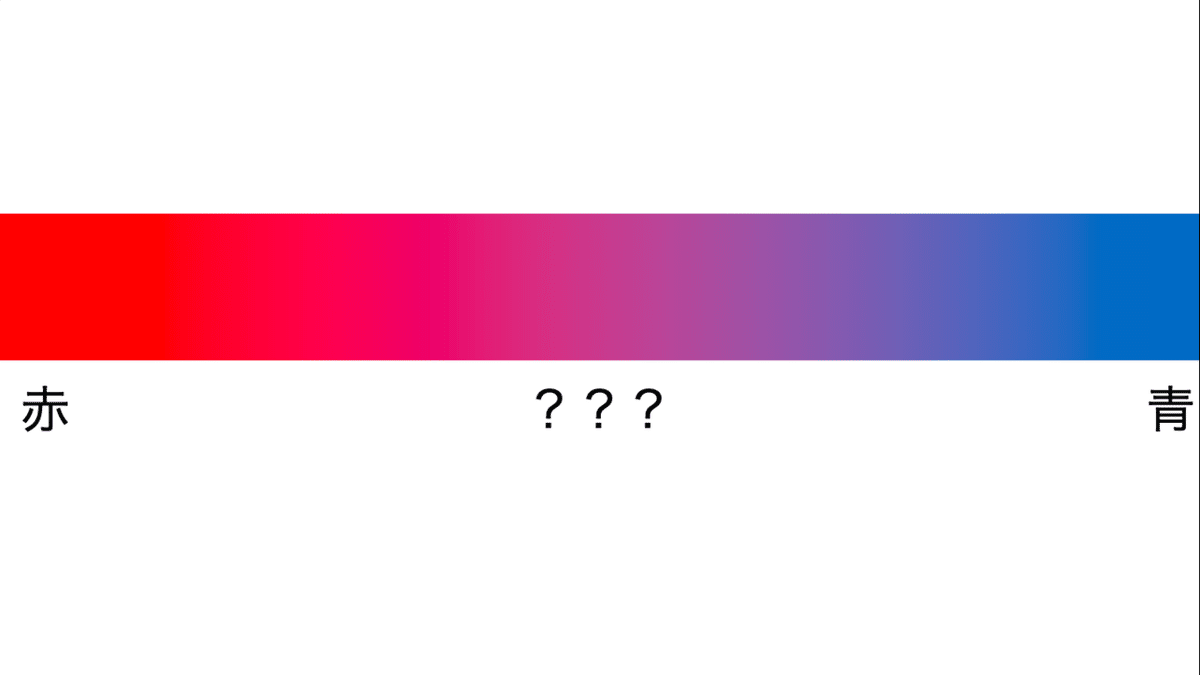

分かり易いのが次の図のようなものですね。

どこからどこまでが「赤」で、どこからどこまでが「青」なのか。その中間を「紫」と言うこともできますが、どこまでが「赤」で、どこからどこまでが「紫」で、どこからが「青」なのか。それは人が勝手に、便宜上決めたものに過ぎない、というのがソシュールの主張でした。

色に限らず、何でもそうだと考えたのがソシュールです。

その後、例えば色の区切りは恣意的なものではなく、人間の認知機能、色の場合は視覚機能に対応しているということがわかってきます。[5,6]

人が目で見た色を認識する際、光の三原色に対応した錐体細胞によって色の知覚が行われます。

すなわち赤・緑・青という3つの色をそれぞれ感知できる細胞が存在し、その細胞が反応する割合によって中間色(赤・緑・青以外の色)が認識されることになります。

HTMLなんかで用いられる色のRGB表記(#000000〜#FFFFFFで色を表記する)をご存知の方には馴染み深いかもしれません。

このように、ソシュールの時代には明らかになっていなかった人間の認知機能が明らかになるにつれ、言語における概念と音声表象との結び付きは恣意的な(言い換えると好き勝手に決められた)ものではなく、人間の認知機能と密接に結びついたものであると考えられるようになってきたのです。[6-8]

言語の構造については、こちらの記事でもう少し詳しく書いています。

人それぞれの言語(プロトタイプ)

このように、言語というのは聴覚映像と概念とが結びついた構造になっていると考えられてきました。

そしてこの結び付きは、ソシュールが考えたほど恣意的なものではなく、人間の認知機能に根ざした形になっていることもわかってきました。

では、言葉と意味の結び付き、概念構造というのはどのようになっているのでしょうか。また、人間の認知機能は言語というものにどのような形で反映されているのでしょうか。

ここでは、人がどのように概念を構築しているのか、言語記号と意味の対応関係がどのようになっているのか、認知意味論という分野で言われていることを軸に紹介していきたいと思います。

ソシュールの考えた言語の構造は、記号と概念とが1:1になっているようなものでした。

「リンゴ」=バラ科リンゴ属の落葉高木樹。またはその果実のこと。

といったように、辞書的にその言葉の意味が1:1で決まっているというようなものです。

これ自体は間違っているわけではないのですが、このような「リンゴ」の定義を一々覚えていて、実際に『リンゴ』を見たときに、「あ、バラ科リンゴ属の落葉高木樹の果実だ!」と思う人はいないのではないでしょうか。

世の中に果実はたくさんの種類が存在し、これは『リンゴ』か否かという判断、カテゴライズが行われます。

『リンゴ』の中心的な特徴は、例えば<赤い><丸い><甘酸っぱい><(リンゴの)香りがする><木になる果実><光沢がある><皮があり中は白い><黒い種がある>といったものがあるのではないでしょうか。

これらが「リンゴ」という語の意味を動機付けている、『リンゴ』のカテゴリーのプロトタイプです。

そして、目の前の『リンゴ』を見たとき、プロトタイプからのズレの度合いによって、それが『リンゴ』であるのか否かを判断します。

『青リンゴ』を見たとき、典型的な赤い『リンゴ』とは違いますよね。ということはプロトタイプからは少し外れたものになるのですが、プロトタイプとの距離(違い)から『青リンゴ』は『リンゴ』の一種だと判断されます。

一方、『梨』を見たとき、『リンゴ』ではないと判断されます。それは知識として知っているからかもしれないし、食べてみたときに味が違うという情報に基づくのかもしれません。そういった情報・要素から、プロトタイプからの距離が遠いと判断し、『梨』は『リンゴ』ではない、とします。

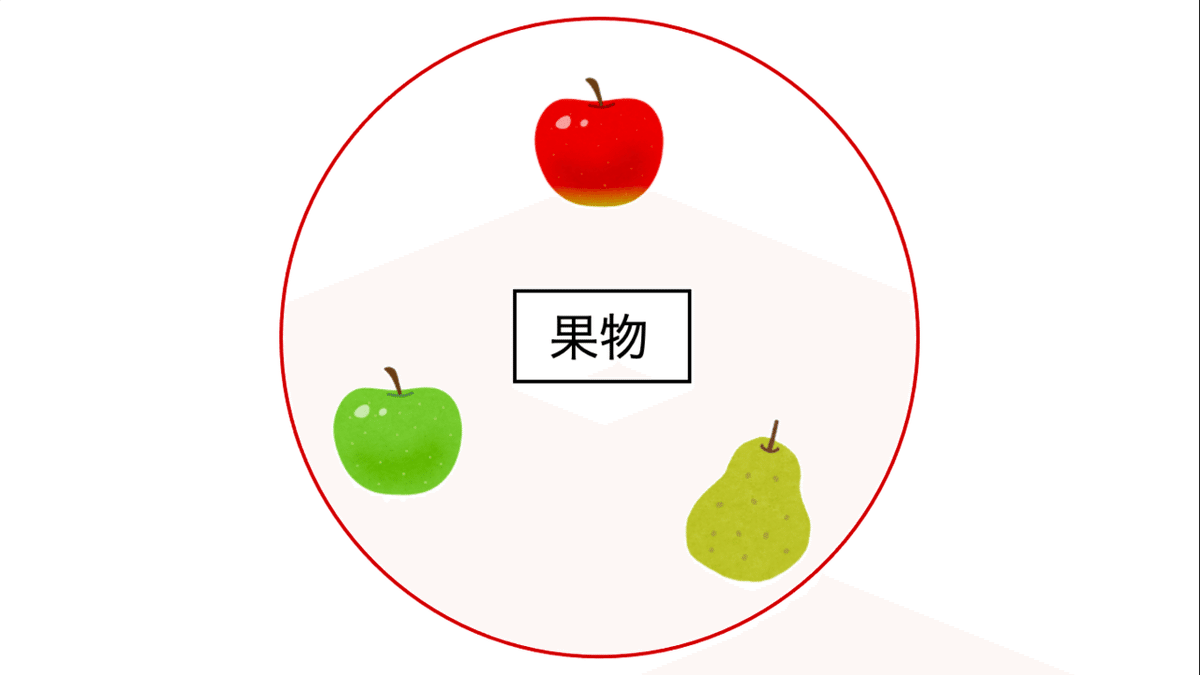

図にすると、このようになります。

円の中心に『リンゴ』というプロトタイプがあり、それを中心として『青リンゴ』と『梨』が配置されます。赤い円は便宜上引いた境界であり、これが『リンゴ』であるか否かの境目と考えてください。

この図では、『リンゴ』というプロトタイプに近い『青リンゴ』は『リンゴ』に分類され、プロトタイプから距離のある『梨』は『リンゴ』には分類されない、ということになります。

一方、『果物』というプロトタイプで考えると、次の図のようになると思います。

『果物』というプロトタイプを中心に置くと、『リンゴ』も『青リンゴ』も『梨』もすべて一様に『果物』に分類されるわけです。

人間の知識体系であったり概念形成、言葉の意味というものは、こういったプロトタイプとそこからの距離によってカテゴライズされていると考えられているのです。

人は幼少期に獲得する原始的なイメージ(イメージスキーマ)を元にメタファーを構築する

人は乳児期のうちに基礎となる概念を獲得し、それを基にすることでより複雑な概念を獲得・理解できるとされます。

この基礎となる概念は、『イメージスキーマ』と呼ばれます[9]。

Mandelr(1992)は、このイメージスキーマは前言語的な思考を可能にし、さらに言語習得のための基盤となる[9]、としました。

ここで言う前言語的な思考について少し触れておきます。

人、特に成人は、多くの場合において言語を用いて思考します。思考する内容が複雑で抽象的・概念的なものになればなるほど、言語で思考することが多いはずです。

目の前にあるものや、今そこにある身体について思考するのであれば、言語は必要ないかもしれません。特に言語を獲得していない乳幼児であれば、目の前にある物体や事象をそのまま観察し、そのまま分析・思考します。言葉を操作することができないので、言葉に置き換えることなく、そのまま考えるわけです。

この状態の思考、言語を獲得する前の、言語に置き換えることなく思考することを、ここでは前言語的な思考と言っているのです。

話が逸れますが、乳幼児の言語獲得前の世界についての考察は、無藤(1994)なんかが参考になります[10]。

この前言語的な思考を可能とするイメージスキーマですが、その後の言語獲得にも多大な影響を与えます。

例えばLakoff(1993)は日本語の「本」という分類詞を例に挙げ、「〇本」と数えるものにはろうそくや注射といった長細いものに加え、電話の通話やホームランの数なども「〇本」と数える現象をイメージスキーマの観点から分析しています[8]。

例えば野球のヒットやホームランの場合、ボールは強く打つと、軌道を描く、個体が速く、力強く飛んで、長く細い軌道を形成する。つまり、ボールが描く軌道は長く細いイメージと結び付き、「〇本」という数え方がされることになります。

このように、幼少のうちに獲得されるイメージスキーマはその後の言語の獲得・形成に大きな影響を与えていることが示されているのです。

また、Lakoff & Johson(1980)はイメージスキーマはメタファー表現の基盤になっているとも述べています[11]。

メタファーとは、

メタファーは、言語においては、物事のある側面を より具体的なイメージを喚起する言葉で置き換え簡潔に表現する機能をもつ。わざわざ比喩であることを示す語や形式を用いている直喩よりも洗練されたものと見なされている。(Wikipedia)

といったように説明されます。

メタファー(隠喩)に対してシミリー(直喩・明喩)というものもあり、例えば日本語では「味の宝石箱や」はメタファー、「宝石箱のような海鮮丼」はシミリーです。

ただ、Lakoff & Johson(1980)の言うメタファーは『概念メタファー』とも呼ばれ、メタファーは言語的な比喩表現に留まらないと言われます。

同書[11]では多くのメタファーが例として挙げられていますが、例えば『容器のメタファー』というものがあり、次のように説明されます。

われわれは肉体をもった存在であり,皮膚の表面によって外界と接し,外界から区切られている。そして,自分の肉体以外の世界をわれわれの外にある世界として経験している。一人一人の人間がそれぞれ,外界と境界を接する表面と,内と外という方向性をもつ,ひとつの容器なのである。われわれは自分自身がもっている内と外という方向性を,表面によって境界を接している他の物理的物体にも投影して考える。だから,それらの物体もまた内側と外側をもった容器であるとわれわれはみなす。部屋や家は明らかに容器である。[11]

この『容器のメタファー』という概念メタファーに基づき、次に挙げるような様々なメタファーが生まれます。

●部屋の外に出て、隣の部屋に入る

●車が視界の中に入ってきた

●試験の最中に、具合が悪くなった

これらの例では、部屋、視界、試験をそれぞれ容器として捉え、その中とか外とか、出るとか入るといったような表現がされています。

ここで興味深いのは、先に挙げたMandelr(1992)によるイメージスキーマの説明においても、in-outの概念、つまり容器の中に物体が入ったり出たりするという概念について説明されているという点です[9]。

つまり、乳幼児期に獲得される基礎的な概念(ここではイメージスキーマと呼ばれるもの)が、その後の概念を理解する場面で拡張されていくと考えることができます。

ここで言いたいのは、メタファーとは単なる言語的な表現に留まらず、人間の思考や概念、物事の理解において深く関わっているものであるということです。

※概念メタファーに関しては、こちらの記事で詳しく書いています

言語は人間の世界を反映する

ここまで、人間の認知や言語に関するいくつかの知見や理論を紹介してきました。

ここで私が伝えたいことは次の一文に集約されているので、引用させていただきます。

あらゆる事物は、主体によるその存在の認知と無関係に客観的に存在するわけではない。たとえその事物が外部世界に存在している具体的・客観的な事物であったとしても、主体がその存在を知覚・認識しなくては、その存在は認められず、したがってそれが言語化されることもない。[7]

つまり、主体がその存在を知覚・認識できないものは、たとえ外部世界に具体的・客観的に存在するものであっても、ないのと一緒なのです。

逆に、人が言語化できるものというのは、主体がその存在を知覚・認識できているものである、ということでもあります。

この後は、脳卒中片麻痺者に対する理学療法場面でここまでに紹介した知見や『ことば』というものをどのように利用することができるのか、どのように考えたら良いのかについて書いていきたいと思います。

また、ここまで紹介した知見に関しては簡単にしか紹介できていないため、興味を持たれた部分については是非ご自身で原著なり書籍なりを参照していただければと思います。以下に引用・参考文献を記しています。

引用・参考文献

[1]大島埴夫ら:脳血管障害患者と理学療法士の相互作用-歩行練習場面におけるビデオ分析を通して-, 人間と科学 県立広島大学保健福祉学部誌 17 (1) , pp9-16, 2017

[2]大橋ゆかり:セラピストのための運動学習ABC, 2004

[3]Gabriele Wulf著, 福永哲夫監訳:注意と運動学習-動きを変える意識の使い方-, 2010

[4]フェルディナン・ド・ソシュール著, 前田英樹訳・注: ソシュール講義録注解, 1991

[5]B.Berlin; P.Kay著: Basic Color Terms, 1969

[6]John R.Taylor著, 辻幸夫ら訳: 認知言語学のための14章 第三版, 2008

[7]山梨正明編, 深田智・中本康一郎著: 講座 認知言語学のフロンティア③ 概念化と意味の世界-認知意味論のアプローチ-, 研究社, 2008

[8]G.Lakoff著, 池上嘉彦ら訳: 認知意味論, 紀伊國屋書店, 1993

[9]Mandler, J. M: How to build a baby: II. Conceptual primitives, Psychological Review 99(4), pp587-604, 1992

[10]無藤隆:赤ん坊から見た世界, 1994

[11]G.Lakoff, M.Johson著, 渡部昇一ら訳:レトリックと人生(Metaphors We Live By), 大修館書店, 1986

言語学を理学療法に活かす

ここまで、言語学の知見をいくつか紹介してきました。

一般的には、どれも理学療法とは直接関係のないものです。

しかし、冒頭でも述べたように、理学療法場面で『ことば』は通常用いられるものです。終始無言で介入することはないですよね。

ここまでは文献・書籍から引用しながら知見を紹介してきましたが、ここからは私の考えた内容になります。

実際に検討がなされたものでもないため、正確性を保証することはできません。

しかし、言語学を理学療法に活かすという視点に興味を持っていただけた方には参考にしていただけるかと思います。

理学療法における『ことば』の聞き方

タイトルにある『ことば』の使い方を考えたとき、大きく分けて聞き方と言い方の2つがあると考えています。

そして、まず重要なのが『聞き方』の方であると考えています。

これは先に見てきた『言語の構造』や『プロトタイプ』というものを考えると、ある言葉とその意味との結び付きは人それぞれ・場面によって少しずつ異なっている可能性が高いと考えられるためです。

また、理学療法を行う場面を考えると、初めにいわゆる問診・カウンセリングを含む評価を行い、問題を特定した上で、介入へと進みます。

この流れを考慮しても、先に話を聞くということは当然の流れになると考えます。

では、具体的に『ことば』を聞くとはどういうことを言うのでしょうか。

また、どうすれば良いのでしょうか。

具体的に例を挙げながら考えていきたいと思います。

ここから先は

¥ 500

読んでくださってありがとうございます。 いただいたサポートは今後の勉強、書籍の購入に充てさせていただくとともに、私のやる気に変換させていただきます。