【アパレル業界】リコマースのビジネスモデルまとめ -図解付き-

リコマース総研にて、国内外アパレルブランドのリコマースに関するビジネスモデルをまとめました。主要な4つのビジネスモデルについて、図解します。

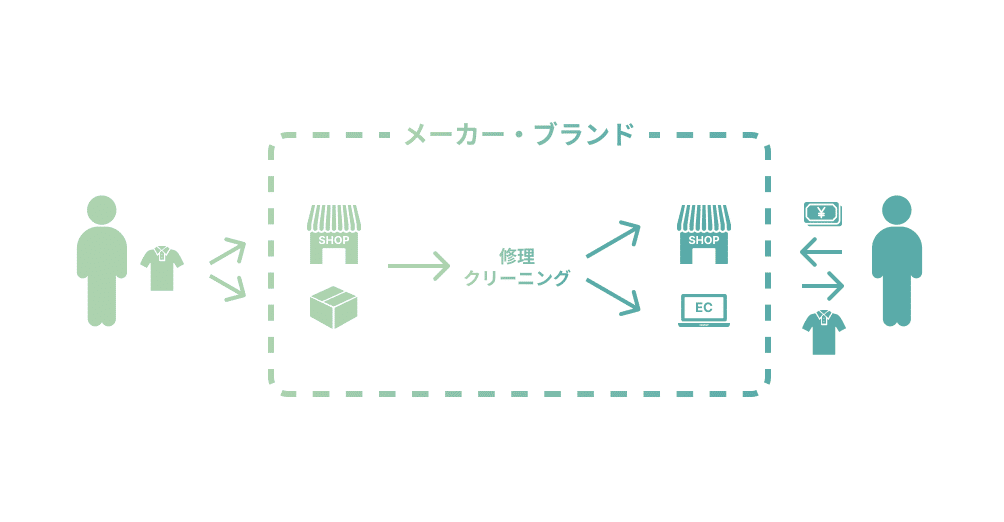

パターン① 自社回収

製品の回収から修理・クリーニングなどの処理、再販までをメーカー・ブランドが一貫して行うモデルです。回収は店頭やオンライン受付からの配送によって行われ、自社店舗やECなどで再販を行います。修理・クリーニングなどの工程については、自社工場での対応や外部への委託などのパターンがあります。

自社で回収から販売までを行っているため、商品の真贋鑑定やクオリティコントロールも対応が行いやすいモデルです。倉庫やささげ業務など各種オペレーションを自社で構築する必要があり、スタッフの稼働などランニングコストはかかるものの、小さくビジネスをスタートさせやすいためイニシャルコストを低く抑えることも可能です。

製品回収においては、ブランド側からの持ち出しがない一方で、再販できないようなクオリティの製品も混ざる可能性が高いため、それらの製品をリサイクルに回すなどの工程が必要となります。

参考事例:

UNIQLO「UNIQLO 古着プロジェクト by RE.UNIQLO」

https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/sustainability/planet/clothes_recycling/re-uniqlo/resell/

三陽山長「山猫PROJECT」

https://yamaneko-sanyoyamacho.com/

※いずれも期間限定、プロジェクトの収益は寄付や社会貢献活動に充てられています。

パターン② 自社買取

自社回収と基本的な流れは同じモデルですが、異なる点は製品回収時に現金または自社ブランドの新規購入に利用できるクーポンなどを使って、お客さまから製品を買取ることです。自社回収と比較し、製品買取にコストがかかるものの、再販できないクオリティの製品は混じりにくくなります(買取価格がつかない製品については無料で回収に対応するケースも)。

自社製品に利用できるクーポンで買い取ることにより、新規購入につながるというメリットがあります。一方で、自社回収と比較すると買取コストが発生するため、事業として買取コストの回収リスクがやや高まることになります。

参考事例:

THE NORTH FACE/HELLY HANSEN/GOLDWIN「GREEN BATON」

https://about.goldwin.co.jp/news/page-29823

ONWARD「ONWARD Reuse Park」 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000117.000033942.html

パターン③ 外部プラットフォーム委託 CtoBtoC

リコマース専用の販売サイトの開発や運用、回収後の検品や商品管理、配送やお客さまの問い合わせ窓口など、リコマースビジネスに必要な各種オペレーションをリコマースを支援する外部プラットフォーマー(※)へ委託するモデルです。日本国内においては、まだまだプラットフォーマーが少ないのが現状です。

外部へ委託するため、イニシャルコスト・ランニングコストともに必要になりますが、予算が許せば自社でオペレーションを構築する必要なくリコマースに参入することができます。同時に、事業からの撤退もしやすいというメリットもあります。

運用コストがかかる前提のため、ビジネスとして成立させるには、ある程度単価の高い製品を取り扱うブランドに向いています。

※RaaS(Resale-as-a-Service)事業を提供する企業。アメリカのThredUP社が代表的なプレイヤーとして挙げられます。

参考事例:

patagonia「WORN WEAR」

https://www.patagonia.jp/wornwear/

COACH「(Re)Loved」

https://japan.coach.com/shop/coachreloved/coach-reloved

パターン④ 外部プラットフォーム委託 Peer-to-Peer

Peer-to-Peerは、ブランド公式のフリマサイト(CtoC)のようなモデルです。外部プラットフォーマーが、ブランドに対して顧客同士で売り買いができるシステムを提供しています。出品者と購入者のマッチングをメインとするため、ブランド側で在庫リスクを抱える必要がない点は大きなメリットとなります。

一方でお客さまが直接出品を行うため、お客さま側で撮影した商品画像が使われるなど、ブランドが自社で回収して再販を行う前述の③外部プラットフォーム委託 CtoBtoCモデルと比較すると、ブランドの世界観を表現しづらいという面がありますが、中間コストを低く抑えられるメリットがあります。

③と同様にサービスを提供しているプラットフォーマーが少ない点などから日本ではまだまだ浸透していませんが、海外では回収後にリペアをしても付加価値をつけづらい、販売価格が手頃なブランドで採用されているケースが多く見受けられます。

顧客同士をマッチングするためには、適度な出品量が必要となるため規模の大きなブランドに向いていると言えます。

参考事例:

SHEIN「SHEIN exchange」

https://exchange.shein.com/

おわりに

リコマースビジネスを運営するための4つのモデルをご紹介しました。どのモデルにおいても、それぞれにメリット・デメリットがあるため、ブランドの規模感や価格帯によりフィットするビジネスモデルを検討する必要があります。

リコマース市場が先行している海外では、③や④のような外部プラットフォーム委託が中心となっていますが、プラットフォーマーが充実していない日本においては①自社回収・②自社買い取りが主流となっています。

②③のような買い取りモデルにおいては、現金での買い取りよりも自社クーポンでの買い取りのほうが金額を高くするケースが多いようです。自社クーポンを選ぶ顧客が増えることにより、新規購入を促すことで、顧客のLTV向上が期待できます。

その他、リコマースの特徴として、リユース品の再販という手が届きやすい価格で購入できるチャネルを作ることで新規顧客の獲得が期待でき、買い取ってもらえるという安心感からブランドへのロイヤリティが高まる傾向があると言われています。