小林信彦に対するいくつかの意見について

愛すべき下町育ち特有の面倒臭さを手にとって

小林信彦の「日本橋に生まれて」が発売された。

週刊文春で長きに続いた連載コラム「本音を申せば」が2021年7月8日号で終了し、その都度まとめて出されていたシリーズの最終巻である。

ついに芸を通して時代を伝えてきた稀有なナビゲーターの視点に、定期的に触れる機会を失った。

このタイトルの日本橋は旧日本橋区、つまり両国一帯であることは小林信彦ファンならわかる。現在の日本橋とは違う。明治の東京下町の風土を受け継いでいた土地柄である。

小林は生粋の東京下町育ちの視点で芸能を語れる、もはや数少なくなった通人の一人だ。独特のクセはある。

しかし景山民夫、高田文夫、大瀧詠一から中野翠、川勝正幸など、広いジャンルで数えきれない人々に影響を与えた。

サブカル好きとかオタクという言葉が生まれる前の古来から、趣味文化に入れ込む数奇者はいた。その領野の昭和以降のモダンな変化を受け止め、価値を見極めるための教養と視点を示し続けた人だ。

そこに下町育ちの性格が絡まるとかなり面倒臭い。

だから好き嫌いが分かれる。

説明してもわからない(わかろうとしない)もどかしさのなかで。

小林信彦の「日本の喜劇人」「笑殺の美学(のちに「世界の喜劇人」に改題)」と図書館で出会ったのが中学生だから、もう46、7年になる。

ちなみに話が批評やコラムが中心になっているが、誤解なきように触れておくと小林信彦は小説家である。「冬の神話」「夢の砦」「日本橋バビロン」など好きな作品は多いが、ここではそれはおいておく。

キャリアの長い小林に対して、おなじことを書く、ズレているという指摘をするレビューを目にするが、本当にそうなのか。

小林は旧日本橋に代々続く和菓子屋の息子で、実家は寄席を持っていたこともある。下町の商人文化に囲まれて育った。

例えば「下町」というと、現在は寅さんの葛飾柴又的なムードを持つ庶民の街のすべてを包括してしまっている。下町地域の認識は明治以降三段階にわたって広がってしまったが、本来はもっと狭い地域のことを指す。

その本来の真ん中で育った小林からすれば、世間一般が使う「生粋の下町」やら「下町文化」の意味がズレているのが嫌でたまらない。

そこで説明する、なんども言葉を尽くして書く、しかしわかってもらえない。それ以上にわかろうとしてくれない。なぜなら多くは世間一般でいわれる「下町」が正しい「下町」である方が都合が良いという料簡だからだ。

これが小林の造詣が深い「映画」でも「落語」でも「推理小説」でも起きる。指摘されるとカッとなる下の世代に叩かれるのだ。

そのうちわかる気のない相手を諦観し、わかる人だけに伝える文章タームになっていった。意図を読み取ってくれる人のための文章である。

長い読者たちにはそれがわかっている。

しかし通りすがりの読み手にはわからない。

あらゆる芸は繰り返すことで洗練され古典化する。その過程を楽しむのが見巧者(オタク)である。

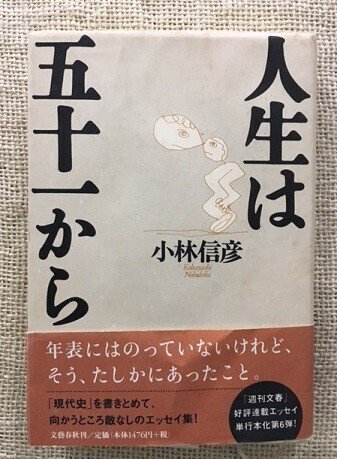

小林の連載コラムは「人生は五十一から」の副題がついている。

これは小津安二郎の名作「東京物語」の原点となったアメリカ映画「明日は来らず」の監督レオ・マッケリーの別作品「人生は四十二から」をヒントにしたと、本人が解説している。

それに加えて小林は換骨奪胎という言葉をつかって、世に氾濫するパクリとは違う小津の手腕と作品性の高さを讃えている。そこでは映画の系譜や現代における作品創作の焦点が抑えられている。

芸能は同じ演目を演者や演奏家がそれぞれに解釈して披露し、観客はわずかな違いを発見して楽しむ。この共同作業が洗練であり、次の世代に新たな古典を受け渡す芸能文化本流の在り方だ。

理屈っぽく聞こえるが、アイドルオタクが同じ歌のステージごとの違いを論じることも同じ作業なのである。それを繰り返して磨かれていった歌は古典となる。その場の神曲あつかいとは意味が違う。

舞台に対して新参であった映画の20世紀は新作の時代であった。新しいメディアに向いた多くのフォーマットが生まれ、そのなかで繰り返され、洗練されたものが古典化していく。ゾンビ映画などがその典型でもある。

小林の視点は、つねに新作へのミーハーな好奇心と、新作と古典の系譜を検証するものだ。作品がエバーグリーンな存在になることを望んだ大瀧詠一と話が合うのもうなづける。

しかしながら多くの人々が芸能に一途なわけではない。日々の気晴らしや楽しみ、話題のインプットのためにふれるならやはり新作の方が都合が良い。そこで小林のようなー正しくはあるけれど―気難しい批評が受け入れられずらくなっていったのは、時代の変化を想えば容易に想像できる。

有名と人気と雰囲気におもねったズルいレビューほど評判の良い時代だ。

一方、テレビは新作のメディアで、漫才もまた新作の芸能である。だからこの二つは相性が良い。ところがここ数年のテレビでは古典化の傾向がすすんでいる。

テレビは芸が無用のハプニングのメディアだと喝破した天才萩本欽一の素人いじり、テレビトークっていうのはつまりは大喜利だと分析し笑点を作った稀代の芸能研究家立川談志、その彼らの遺産を昇華させた笑獣明石家さんまによってテレビトークの古典となるMC手法が確立された。

他の番組ジャンルでもその傾向が見えるが、概ねは予算縮小でアイディアにお金を払うのを惜しんだのか、古いフォーマットを使いまわしただけで生煮えのものを発信している。洗練のない悪い傾向に思える。

となれば、新作であることが宿命の漫才は、テレビの古典化に収まらず、ネットがその活躍の場の主流になる可能性が高い。

これらのことは小林が書き残してくれた記録をもとに考えたことだ。

そんな芸を俯瞰する視点を持った小林信彦は、手を変えおなじことを繰り返し書く。

新作のみが良しと思う価値観とは違ったスタンスが世の中にはあるのだ。

おなじ題材から、作者の意図や違いを読み取る楽しさが、わからない人にはわからないだろうけど、山本夏彦の言葉を借りていう。

寄せては返す波の音だと思え。

複雑であやふやな世界で、曖昧を取り除こうとした人。

芸能エンタメの世界は良いものと悪いものが入り混じり複雑である。

時流やしがらみや見えない力が入り混じり、実力と人気と評価が実にあやふやでもある。

割り切れないのはわかっているうえで、小林信彦は曖昧なものを少しでも取り除こうとしていた。80歳を過ぎても。

この帯の言葉が秀逸だ。

年表にはのっていないけれど、そう、たしかにあったこと。

記録メディアが著しく発展しているのに、事実の改ざんは加速している。

ポストトゥルースなどという言葉を面白がって受け入れてはいけないのだ。なんでも分かりやすければよいわけではない。

それでなくても芸は本物が見えにくくなっている、わかりにくくなっている。

新刊の「日本橋に生まれて」の文体は、少しギクシャクして小林信彦らしくない気がする。

だからそのギクシャクからいろんなことを読み取る楽しみがある。

脳梗塞を克服した満身創痍の八十代が、その呼吸で記し、世間への諦念と期待を織り交ぜた複雑な気持ちを込めた記録を残したのだ。

そんなことを思いながら読んでいる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?