イライラの行く末はどこへ?〜4年間の集大成となった、とある弁論大会での話〜

弁論部員としての4年間の集大成の場で、

私が語ることを選んだのは、祈りでした。

あなたが未来の被害者に、あるいは加害者になってしまいそうなとき。

きっと私はそばにいないでしょう。私が直接声をかけることはできないでしょう。

だから私は祈ります。

私は聴衆の全員にとある祈りを投げかけました。

「どうか世界中の誰も被害者にも加害者にもならぬよう」

無理難題とはわかっています。私の弁論を聞いていない人はもちろんのこと、聞いた人だってきっと将来被害者にも加害者にもなるだろう。そんなことは十二分にわかっているのですが、それでも私は4年間の集大成としてこの祈りを放つことを選びました。

私の言葉を耳にした人の人生の中で、私の言葉が何らかの加護となってほしいから。

私が語るのはそのためだと思ったから。

さて、その加護の効力が広がるように願って、今回は当時の原稿をこの記事で公開したいと思います。

ただ、ちょっと長いので、

「1.まとめると」で先に要点をまとめちゃって、

「2.本文」で本文を流したいと思います!笑

ネタバレが嫌な人は「2.本文」から読んでもらえると嬉しいです。

1.まとめると

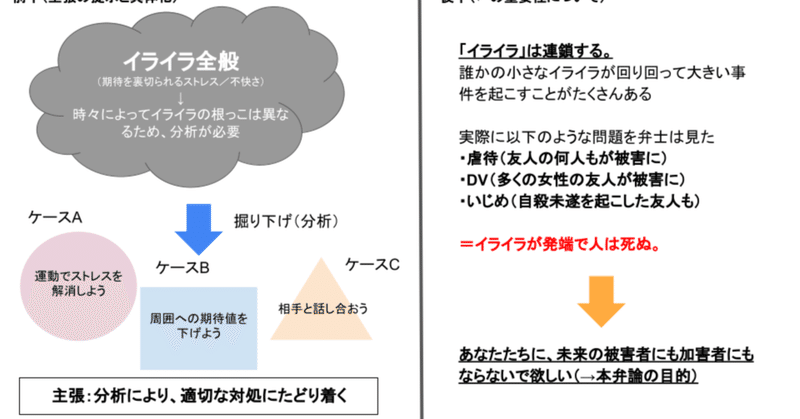

「誰かのイライラが誰かにぶつけられ、その誰かもまた人にイライラをぶつける」という連鎖を止めたい、というお話。

そのためには、

①イライラを分解して分析する

②適切な対処法を取る

という行為が必要で、ようはイライラに隠された感情に気づけるかどうかが鍵だよねというお話。

そして、そして、そのためには、

「イライラしているその人が、自分の感情を受け止めてもらう」

という体験が何より大切で、

私のこの言葉が、その一助になりますように、という祈りです。

だいぶまとめてしまった。さて本文〜!

2.本文(4000字程度)

みなさんこんにちは、初めましての方は初めまして。東京大学から来ました、山口莉絵と申します。

まず、私の弁論を始める前に、この場を作り上げてくださった皆様にお礼を申し上げたいと思います。〇〇杯は私の一年生のときからの憧れの舞台でして、私はここに立つためにこれまで弁論を続けてまいりました。こんな状況の中、この演台に立つという夢を諦める覚悟もしておりましたが、形を変えてでも開催してくださると伺った時は嬉しさで飛び上がりました。

難しい状況の中で本大会を開催してくださったこと、心より感謝申し上げます。

そして、もう一点。今度は、弁論に携わる皆様へのお礼を申し上げます。

覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、私は三年前に、不登校に関する弁論をしました。そしたらなんとですね、そのときの弁論がきっかけでいくつかご縁がありまして、現在不登校児のサポートをするNPOで働くに至っております。ほかにも素敵な機会をたくさんいただきました。

これらはひとえに、私という一人の弁士が語る場を用意してくださった弁論界、弁論に真摯に耳を傾けてくださった弁論界、そういう流れをこれまでずっと築き上げてくださった弁論界の皆様のおかげでございます。改めて、この場を借りて御礼を申し上げたいと思います。

さて、そんな私が今日何を語るかということですが、せっかくなので、弁論が私にもたらしてくれた経験を通じて得たもの、つまりNPOで働きながら得た教訓を、この場で皆様に還元できたらと思っております。本弁論を通じて、皆様の人生がちょっと生きやすくなったりしたら、私は嬉しいです。ということで、少々お付き合いくださいね。

私が本日扱うテーマは「イライラ」です。

イライラ。皆さんにとっても身近な感情ですよね。

皆さん、よければ、直近でイライラした経験を思い出してみてください。どんなことでイライラしましたか? 私はこの原稿を書いている最中にパソコンが全く動かなくなっちゃったときですかね。本当にむかつきました。

この「イライラ」ですが、さまざまなケースを観察していると、どうも結構いろんな状態の「イライラ」が存在するっぽいんですよ。でも、それが一緒くたに全部「イライラ」として扱われている。それで、人間関係のトラブルが結構起きるみたいなんです。

基本的に、「イライラ」は、あえてまとめるなら、「自分の思いや期待の通りにいかないものに対して感じる感情」と呼べると思います。ほら、動かなくなったパソコンとか。人間関係に敷衍するなら、例えば友達が遅刻してきたとか、部下が思い通りに仕事をしてくれないとか。全部、イライラしている対象が、自分の予想や期待と違う動きをしていますよね。

堅苦しく言うなら、期待を裏切られたというストレスに対する防衛反応のひとつです。

どこで「イライラ」の状態が異なるか、というと、この「自分の期待」がどこに根差しているか、が関わってきています。

例をいくつかあげましょう。

例えば、「パソコンが動かなくなった」ときは、「パソコンが動いてほしい」という期待があったのにそれが裏切られている。だからパソコンにイライラする。これは掘り下げようがない。

じゃあ、「部下が思い通りに仕事をしない」とき。ここには「部下にはこれくらい仕事をして欲しい」という期待がありますね。

ここでもうひとつ掘り下げてみましょう。

どうして部下にこれくらい仕事をして欲しいのか。「自分は過去にそれくらいできたから」なのか、「仕事が終わらないと顧客に怒られるから」なのか、「契約の範囲内の内容すらやってくれないから」なのか。

これによって、イライラの種類はだいぶ変わってきます。

「自分は過去にそれくらいできたから」であれば、「自分の常識と現実のミスマッチによるストレス」がイライラを引き起こしている。

「仕事が終わらないと顧客に怒られるから」なら、それは外的なストレスが原因ですね。

「契約の範囲内の内容すらやってくれないから」なら、「契約を不履行にされているストレス」と言えると思います。

イライラの種類が変われば、対策も変わってきます。

そもそも外的なストレスを解消すべきなのか。契約不履行を相手に理解してもらうべきなのか。自分の想定や常識を見返すべきなのか。それとも現実にそれらの選択肢を取るのが難しいから、適当なストレス解消法を探すべきなのか。

「イライラが掘り下げられずに扱われている」、というのは、要するに「対策の全然異なる問題たちに一緒くたに対処しようとしている」という状況なんですね。

しかも困ったことに、「イライラ」って、結構攻撃性の高い感情なんですよね。パソコン止まっちゃった時にパソコンをぶっ叩いた経験のある人いたりしませんか? これは当然対人の「イライラ」でも同じで、暴力に訴える人も結構いるし、そうではなくても暴言を吐いたり陰口を叩いたりする。少なくとも、陰口くらいならここにいる皆様も経験があると思います。

でも、「イライラ」は、人をむやみやたらに攻撃したことでは解消されません。

先ほどの例を思い出してください。例えば「仕事が終わらないと顧客に怒られる」と焦って部下を怒鳴りつけたとして、状況は改善するでしょうか。もしかしたら怯えた部下が頑張って仕事をやってくれるかもしれませんが、最悪の場合は部下が突然失踪して仕事も終わらず顧客に烈火のごとく怒られることでしょう。

つまるところ、「イライラ」を未分化のままにしておくと、まーいいことがない、どころか、大概の場合は大きいトラブルになるんですね。

でも現実は、そこらじゅうで「イライラ」が未分化のままになっており、そこから恐ろしい量のトラブルが発生している。いじめ、虐待、DV。これらにまで発展する例は、枚挙にいとまがありません。

これを防ぐためにはどうするか、単純ですが「イライラを分析して分解する」という工程が必要になります。

自分は何を期待して、何を裏切られたんだろう。これを繰り返す。誰かに喋るのでも、紙に書くのでもいいです。自分にとって、何が悲しかったのかを洗い出します。

すると、もうちょっと妥当な解決策が何かしら見つかります。

より自分の心の叫びに沿った、解決策が。

いやいや、なんで弁士わざわざそんなお節介なこと言うの? なんて思う方、いらっしゃるかもしれませんね。はい、そうです。お節介です。

お節介だけど、私はこの場を借りて、どうしてもこの話がしたい。

それは、「誰かのイライラが原因で命を絶とうとした人を、何遍も見ているから」です。

いじめ、虐待、DV。私は何人もの被害者と加害者を、この目で見てきました。正しく言えば、被害者であり加害者であるひとたちを。

虐待事件、この世には驚くほど溢れかえっています。私の友達にも、虐待を受けている人は何人もいました。でもじゃあ彼らの親は悪人なのか、そんなことないんです。毎日の小さな小さな「イライラ」が降り積もって、自分の愛しい子供を殴ると、そんな悲しい選択肢が生まれてしまうんです。

その小さな「イライラ」はどこからくるのか、多くのケースではまた誰か別の人の「イライラ」の吐口になってしまったことから生まれていました。例えば祖父母だったり、あるいは職場だったり。

じゃあDVはどうでしょうか。DVも多くの女性が実は経験しています。私の親友、可愛い後輩、私の周囲だけでもDVを受けたことのある女性の数は両手には収まりません。かくいう私もかつてDVを受けたことがあります。話を聞いたら、女性全般に「イライラしている」そうです。なぜイライラするのか?それは彼が、かつて何人もの女性に「イライラ」の吐口にされていたことがあるからでした。本当は傷ついていた、自分の傷をどうにか癒したかった、それなのにその感情が「イライラ」という皮をかぶっていたから人を殴るしかできなかった。

それから、いじめ。皆さんもいじめを見たことがあるか、もしくは体験したことがある方もいるのではないでしょうか。

例えばかつて私の友達のクラスでは、受験期にカップルがいじめられていました。ちょっとからかったり、二人をわざと邪魔したり、いじめと呼べるかもわからないほどの小さな悪意でしたが、それは着実に積み重なり、被害者は心を病んで自殺未遂を起こしました。なぜそんないじめをしたのかと問うと、受験のプレッシャーで苛ついていたからと。

わかりますか。受験のプレッシャーからくる「イライラ」が未分化のまま世に放たれた結果、人が死にかけたんです。いともあっさりと。

全部そうだ。

全部発端は誰かの小さなイライラだ。

イライラが未分化のまま誰かにぶつけられ、その傷もイライラの皮をかぶったせいで、気がつかれないまま放って置かれる。気がつかれないまままた違う誰かにぶつけられた結果、誰かがまた傷つく。誰かがまた、死ぬ。イライラと傷の連鎖、連鎖、連鎖。

もう嫌だ。

もうたくさんだ。

もう私は誰にも死んで欲しくない。

私は、ここにいるあなたたち全員に、未来の加害者にも被害者にもなってほしくない

きっと、あなたの「イライラ」の中には、たくさんの感情が隠されています。

裏切られて悲しかった。

自分ばっかり苦しい思いをしていてつらい。

頑張った自分を誰も認めてくれない。

それに、どうか、耳を貸してあげてください。

そして、抱きしめてあげてください。

イライラするほどに、頑張っていた自分を。

演題、やさしいせかい。

私は、皆が「イライラ」とうまく向き合うことができれば、世界は、少し優しくなると信じています。

自分の本当の叫びに気がつくこと、自分の本当に求めている選択肢を選ぶこと。その結果、先ほど例に挙げたような「イライラ」の連鎖が立ち消えることも、きっとたくさんあるでしょう。

そのために。

わたしは、まず、あなたにとって、ここが「やさしいせかい」であってほしいのです。

あなたの叫びがちゃんと届くような、そんな世界になって欲しいのです。

最後に。

あなたが未来の被害者に、あるいは加害者になってしまいそうなとき。

きっと私はそばにいないでしょう。私が直接声をかけることはできないでしょう。

だから私は祈ります。

どうかこの言葉が、心のどこかに残りますように。

ああ、イライラするほどつらかったんだね。

イライラするほど、頑張ったんだね。

もう、大丈夫だよ。

ご清聴、ありがとうございました。

3.その後のお話

この弁論ですが、

結論から言うと、入賞はしませんでした笑

それで、そのときの審査委員長との話が面白すぎたので、やりとりを記しておきます。

「君の話は、『説得』じゃなくて『啓蒙』だ」

入賞しなかった理由を一言で言うと、そういうことだったそうです。

「啓蒙としては相当な技量だったよ。こういうテーマに興味のない自分ですらかなり印象に残ったし引き込まれた(←やったー!)。でも今回の審査は『説得力』100点だった。

君は君の話を聞いた上で反対する人を説得しようとしていない。君の話に耳を傾けてこなかった人に訴えているだけだ。その行為の是非はともかくとして、今回の審査基準には適合しない」

かいつまむとこんな感じ。

「あーほんとだ」の一言ですね。

思い返すと、私はいつも「無関心」と戦っていた。

私の経験則上、こういう話においては、「反対」も基本的には「無関心」に由来するところが大きいのです。

「厳しく接して何がまずいの?」

「イライラをぶつけて何がまずいの?」

それらの心無いコメントは、多くの場合は無関心から放たれている。もしくは、自分が優しくされなかった経験から──「イライラ」をぶつけられてきた経験から。

だから、今回の弁論も「無関心」や「被害から加害に転じた人」への語りかけ要素はふんだんに散りばめられています。

でも、「ちゃんと聞いた上で反対する人の説得」については考えたこともなかった。

それは、一つには「ちゃんと聞いた上で反対する人」がいなかったからだし、

もう一つには、投げかけられた反対意見を「ちゃんと聞いた上で反論している」と私が見做してこなかった私の傲慢さから来るものでしょう。

それを初見で、しかも一言で看破するの、本当に審査委員長ってすご……。

でも、その傲慢さは反省しつつ、

私はきっと当面変わることはない、とも思います。

啓蒙でもいい。

誰かがそれで守られるなら。

今の私に打てる最善手は「語れる場所で積極的に無関心と戦っていくこと」だと思っています。今でも。

そのためならなんだって利用してやる。弁論大会だろうがスピーチ大会だろうがブログだろうが関係ない。そりゃ大幅にプラットフォームの趣旨から外れていたら申し訳ないけれども、ねじ込める隙間があるならねじ込んでやる。

(ちなみに、幸いにもこの大会弁論を聞いてくれた後輩のおかげで、新歓弁論も担当させてもらうことができ、さらにねじ込むことができました。やったね!)

もちろん、繰り返しですが、私の傲慢さは反省すべきです。

反省して、人の話を聞いた上で、最善手が他に見つかるならそれにどんどん自分の戦略をアップデートしていきたい。

でも、「今の最善手」だけでもねじ込んでやる、という自分の度胸は、

あのとき確かに光っていた。

それが私が聴衆に向けてしたい一番のことである限り、私は何度でもこの弁論を選び、演台に立つと思います。

ちなみに彼と仲良くなってからそんな話をつらつらとしていたら、

彼は笑って「たぶん僕も啓蒙されたうちの一人だよ」と言ってくれました。

まあこの弁論に関しては彼とのやりとりが無数にあって、それもいつかどこかでまとめてみたいのですが、とりあえず今日はこの辺で。

ADHDのこと、ジェンダーのこと、その他いろいろ書いていきます!よろしければサポートお願いします🙌