「比べてみると」コントラスト効果

テスト作りや採点が終わり少し落ち着きを取り戻しつつある毎日です。教師という仕事に就いて早12年が過ぎ、振り返ってみるとあっいう間でした。前職の営業マンだった頃が少し懐かしいです。詳しくはコチラ↓

営業で培ったトーク力を活かしながら授業改善など日々教育活動を頑張っているつもりですが生徒たちと話をしていると「校則が厳しくない他の学校の方が良かった」や「体育祭や文化祭が面白くない」などネガティブな意見をもらうことがあります。営業マンと教師、他校と本校、人は何かと比較して評価をしようと考えます。それを心理学では

コントラスト効果

と言います。これはマーケティングでよく用いられるもので例えば2000円の値札を赤ペンで訂正し、1500円に値引きするとより安く感じます。また友達と話をしていて自分より門限や躾(しつけ)が厳しいこと聞くと「自分は恵まれているな」と思います。実際にドイツのマンハイム大学の心理学者フリッツ・ストラック氏は「他人の不幸話は蜜の味なのか?」を検証する実験を行いました。具体的にはまず2人組を作り、お互いに話をさせます。その片方には必ず不幸話をするよう事前に依頼しておき、後ほどこの話し合いの感想を聞くというものです。すると不幸話を聞いた多くの被験者は「相手の不幸話を喜んでいた」と答えたそうです。趣味の悪い実験ですね笑

相対評価(以前)と絶対評価(現在)

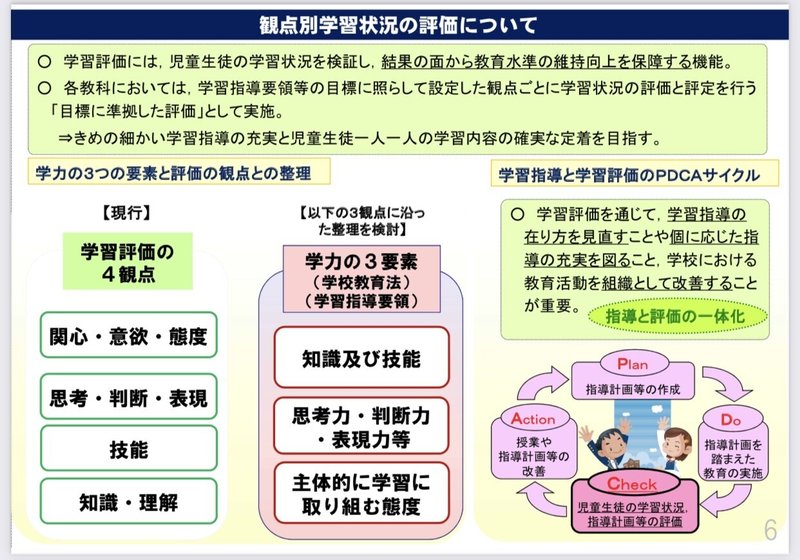

教育現場で成績をつける際、現在では観点別学習状況による絶対評価というものに変わっています。「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「主体的に学習に取り組む態度」の3要素をそれぞれ授業やテストで評価していきます。私が学生だった頃は相対評価と言い、他の生徒と比べてどうかというものでしたから大きく変化していると思います。コントラスト効果により他の人との比較ではどうしても客観性が損なわれてしまうことがあります。この効果を理解した上で生徒1人1人がどのように頑張っているかを時に対話をしながら、客観的に評価することが重要です。

最後に教師と営業マン、どちらの人生の方が幸せだったのか考えてみると1年半で辞めざるおえなかった前職より、12年も続けてくることができた教師は僕の天職だと今は感じています。これからも教師として充実した毎日を過ごしていきたいですね。

最後までお読みいただきありがとうございます!サークルを立ち上げました!↓こちらもどうぞ!また良ければスキ♡やフォローをいただき、noteや教育現場をより良いものにしましょう!

たるみん先生制作の私のMetaMoJi実践事例②のYouTube動画もぜひ↓

8/27に学校のICT推進(リモート授業など)を考え、意見交換ができるサークルを立ち上げました。まだ7名しかいませんが50名以上の学校関係者やICT機器関連の方、保護者の方の登録を目指しています。ご興味がある方はコメント欄に書き込み、そしてサークルへのご参加よろしくお願いします!

学校ICT化のために有意義に使わせていただきます😁