『Valuesist(バリューシスト) 働き方改革時代に社員のやりがいと生産性を高めるバリュー経営法』第1章まで無料全文公開!

2020年5月1日に発売された書籍『Valuesist(バリューシスト) 働き方改革時代に社員のやりがいと生産性を高めるバリュー経営法』(著:水野 元気)の第1章までを無料公開いたします!

内容紹介

GAFA、メルカリ、TOYOTAも実践。企業の成長のカギがここにある!

マネジメントの父・ドラッカーが提唱した、企業における重要な経営指針「ミッション・ビジョン・バリュー」。

このうち、変化の激しい市場環境で最も重視するべきなのはバリュー(ミッションとビジョンを達成するための指針や価値観)である。

「バリューシスト」とは、著者である水野元気氏が代表取締役を務める株式会社情熱による造語。理念の実現に必要な「バリュー」を体現できる人材のことを指す。

本書は、今後の企業経営でバリューが重要となる社会的な背景を解説し、バリューを根付かせるためのステップやバリューシスト人材の育成法など、これからの経営者・人事担当者に必須の知識をアップデートしていく。

【目次】

はじめに

なぜいま、ビジョンよりもバリューが必要とされているのか?

「日本を情熱家だらけにする」ミッションのもと、株式会社情熱を立ち上げる

「バリューシスト」研修が生まれるまで

第1章 バリューが求められている本当の理由

「何をするか?」よりも「誰とやるのか?」を大事にしている会社が増えている

バリューとは「こんな人集まれ!」の旗印

事例 「トヨタウェイ」を守り続けてトップを走り続ける「トヨタ自動車株式会社」

2019年度新入社員のホンネからも見える「バリュー」の必要性

第2章 バリューシストになるとエンゲージメントが高まる

エンゲージメントが重要視されるようになった時代背景

働く人もエンゲージメントを求めている

事例 エンゲージメントで会社と働く人がつながる「スターバックス」

日本人のエンゲージメントが下がっている?

バリューシストになるとエンゲージメントが高まる

事例 Amazonが恋して買収した、顧客が絶大に支持するネット靴会社「ザッポス・ドットコム」

事例 「ひとりのお客様、1杯のコーヒー、そしてひとつのコミュニティから」ふたたび「スターバックス」

第3章 バリューシストを育てよう

バリューの浸透=バリューシスト育成の5つのサイクル

①バリューの位置付けと目的の理解

②社長自ら実践&伝える

③周知&日々のリマインド

④共感&自分ごとにする

⑤マネジメント&評価

事例 バリューを社内に徹底浸透させた「株式会社メルカリ」

第4章 バリューシストを会社に集めよう

会社も働く人もハッピーなバリューシスト獲得方法

ポイントは2つ。「求人方法」と「フィルター」

第5章 バリューシスト育成事例

事例① マネジメント層の研修でGoサイン。全社員1500人に導入「某電子機器メーカーのグループ会社(保守会社)」

事例② 創業4年目。「働きがいのある会社」ランキング5位、離職率3年間ゼロ!「iYell株式会社」

おわりに

※本書は各電子書籍ストアにて好評発売中です。

***

はじめに

┗なぜいま、ビジョンよりもバリューが必要とされているのか?

いま、日本では多くの会社がバリューを重要視しはじめています。バリュー経営や海外企業の成功事例が有名になったからというのも、そのひとつの要因でしょう。

そうした世間的な流れとは別に、私自身が「バリュー経営が重要だ」と実感しているのには理由があります。というのも、私が代表取締役を務める株式会社情熱は10年にわたり、一部上場企業やベンチャー企業に新卒や幹部研修をご提供してきましたが、その経営幹部の方々、人事責任者の方々に、「なぜ、いま、バリューに力を入れるのでしょうか?」と質問をぶつけてみたでのす。

すると、みなさん一様にこんな答えが返ってきました。

「ミッション、ビジョン、バリューという〝経営や採用、育成の方針として企業が大事にしなければいけないもの〟の中で、ビジョンをメインにした戦略では勝てなくなってきている」

つまり、私なりに補足をすると……。「いつまでに、どこに行きたいか」というビジョンは、時代の変化にあわせて変更していく必要性が高く、「朝令暮改」になってしまうことが多くなります。そのため、一度定めた「数年後のビジョン」にそって社員採用や社員育成を行うと、進めている最中に突然方針を変えざるを得ないことが出てくるので、その度に社員や会社が混乱してしまいます。

そこで、朝令暮改にならないミッション(会社の存在意義)とバリュー(価値観、行動指針)を改めて見直す動きが起きました。この2つを会社経営の前面に打ち出して、そこに共感する人材を採用し、ミッションのためにバリューを判断基準にして業務にあたる人材を育てていこう、と。それが最も重要だと考える会社が増えている、ということなのです。

しかし一方で、バリューを体現してくれる人材の採用と育成が重要だと痛感しても、「では、どのような施策を打っていったら良いのか」という課題に直面している会社が増えているというのも現状です。そんな課題を解消するために、私は本書を書くことを決意しました。

┗「日本を情熱家だらけにする」ミッションのもと、株式会社情熱を立ち上げる

改めて、ここで自己紹介をさせてください。

私の名前は水野元気と申しまして、2007年に株式会社情熱という会社を設立して起業しました。弊社は、個々の会社が持つ固有のバリューを体現する「バリューシスト」の育成と採用方法に力を入れている研修会社です。

私たちの研修の根底には、「〝情熱を持って輝きたい〟という人間の本質的な願いを、人生の中で長い時間をかける仕事の領域で一人ひとりが具現化できるようになるためのメソッド」である「情熱マネジメント(R)」というプログラムが土台にあります。

「情熱」という言葉を社名にしてしまったほど、私には「自分自身が情熱家であり続けたい。そして、日本中を情熱家だらけにしたい」という強い願いがあります。元々十九歳で学生起業をしたいと考えていたのですが、当時は自分が何をしたいのかまったく見えず「だったらまずは社会人になって自己成長し、それから起業のタイミングを計ろう」と時期を延ばすことにしました。

そしてあるとき、『ミリオネア』という本に出会い、衝撃を受けるのです。そこには、「成功する人たち」についての統計があり、「40%の人は成功する前に壮絶体験をしている」「40%の人は親が富豪である」「残りの20%の人はごく一般的な人たちである」とありました。

自分の「成功の定義」すら確立していない時期でしたが、「人生で壮絶体験もしていないし、ごく普通の一般的な家庭に育ち平凡に生きてきた自分は、残りの20%の可能性しかないのか……」と平凡な自分に劣等感を抱きました。

本の全編を通したメッセージは違う意味だったと思いますが、自分には先ほどの統計が衝撃すぎて、「他の人より特別な人間でなければダメなんだ」という「平凡コンプレックス」に囚われ、自分の可能性を疑ってしまったのです。

振り返ってみると、この当時の私は外的要因に左右されることが多く、内的要因、つまり自分の思考や行動が自分の人生で最も重要だということを本当には理解していなかったのでしょう。

それでも、起業する目標を持ち続けながら社会人になり、新卒で入社した会社で3年間ほど育成を担当しました。その後、飲食店に特化したコンサルティング会社に転職したのですが、「会社と自分の方向性がどうも違っている」と気づきはじめ、さらに次第に情熱を失いかけている自分にも気づいてしまったのです。

当時は、たくさん迷っている時期でした。「3社目に転職するか、目標に向けて起業するか」にも迷っていましたし、何事においても挑戦していない自分を周囲の環境や他者のせいにしている自分もいました。

しかし、たくさんの出会いの中で、「誰でも可能性は無限大にあり、自分自身の可能性も無限大なんだ」と気づかせていただくことがありました。

ならば、それを信じてみよう。

自分を本気で信じてみよう。

「自分の可能性を、自分を信じ続けるには何が大事なんだろう」と考えて出た答えが、「情熱を持つこと」でした。

日本社会に蔓延している雰囲気を感じとってみると、本来は情熱があるはずなのに情熱を失っている人が多い。そんな現代の日本社会の中で、平凡な自分が情熱を持って何か行動を起こし続けていったら、世の中の人たちも自分の可能性を再び信じはじめ、行動が、生き方が変わるんじゃないか。こうした想いをたくさん乗せて、株式会社情熱は船出しました。

┗「バリューシスト」研修が生まれるまで

起業当初はどうやったら情熱家を輩出できるかと試行錯誤しながら、大学生向けのスクールや年間100回近くのセミナーを主催するなどしていました。

当時は同じビル内に「本気の朝礼で日本を元気にする居酒屋てっぺん」で有名な、「株式会社てっぺん」さんが入っていました。代表取締役の大嶋啓介さんとは現在も親しくさせていただいていますが、多くの人に情熱を伝えようと挑戦する私たちをことあるごとに気にかけてくれていました。

そんな中、てっぺんとの間で「社員研修を共同で開発しないか」という話になり、2009年の夏から研修事業をスタートしていきました。月に40コマの研修を定額制で受け放題というパッケージで、年間200回以上を実施。プログラムのノウハウもどんどん蓄積してブラッシュアップしていき、とても充実していましたが、振り返ると目まぐるしい日々だったことを覚えています。

その研修で私たちが伝えていたのは、一人ひとりの内側に情熱の火を灯すきっかけをつくり、それを仕事で具体的に行動できるように腑に落とすことです。

人は情熱だけ持っていても、実際の行動に移すことは難しく、日々の行動に落とし込めないと次第に情熱も薄らいでしまいます。組織も同様で、同じ方向を見ながら一人ひとりが情熱を持ち続け、実際の仕事にあたることが大切です。想いだけでは組織は機能せず、論理的に納得できる方法でそれぞれの心に落とし込むことが必要なのです。

こうして出来上がったオリジナルメソッドが「情熱マネジメント(R)」です。そしてこの「情熱マネジメント(R)」を提供していき、多くのリピートをいただくようになりました。

あるとき、「多くリピートをいただける本質的な理由はなんだろうか?」と社内で議題になったことがありました。私たちとしては、「情熱家を輩出する」ことを掲げていますので、きっとそこに共感してくださっているのではないか、と予想していました。

ところが、アンケートをとった結果、その予想は覆されました。「自社のバリューと情熱マネジメント(R)の方向性が大きく一致し、そこに共感したから」という言葉が異口同音に返ってきたのです。

興味深いことに、それぞれの会社のビジョンやミッションは違っても、バリューは似通っていることが多く、そのバリューは個人個人が自らに求める価値観や「こうなりたい」と願う人物像にも通じていたのです。

だからこそ、会社のバリューに共感できる人たちでいっぱいの会社は、時代の波が急速に変わっても、臨機応変に対応できる強さを持っています。そして、そこで働く人たちも、働きがいと充実感を持つことができるのです。

こうした経緯があり現在の「バリューシスト」研修が誕生しました。

日本だけに限らず、人類社会はこれからますます激動の時代に突入するでしょう。そんな変化に富んだ大航海時代において、会社も働く人も、ともに輝きながら可能性を開花するために重要なバリューとバリューシストについて、順を追って紐解いていきます。最後まで楽しみながら読んでいただけますと幸いです。

第1章 バリューが求められている本当の理由

┗「何をするか?」よりも「誰とやるのか?」を大事にしている会社が増えている

「はじめに」でも少しお話ししましたが、時代の変化が激しく、数年先さえ読みにくくなっているからこそ、「変わる可能性のある『ビジョン』のもとに一致団結するより、変わることのない『バリュー』を軸に組織をつくる方が重要である」と気づいている会社が増えています。実際に、Googleやスターバックス、ザッポス、トヨタ、メルカリなど国内外の成長し続けている会社は、バリューを軸にした採用や育成、人事制度などを真剣に取り入れています。

私が起業した2007年頃は、「10年後のビジョン」を中期経営計画に入れている経営者の方がたくさんいました。ところが現在では、10年後のビジョンを中期経営計画に入れている会社はほとんどみかけません。とくに成功している企業においては、10年後についてはアバウトに方向性だけ決めておき、具体的なビジョンは1年先、長くても3年先までというところが圧倒的に多いのです。

そして、「何をするか?」よりも「誰とやるのか?」を重要視している会社が増えているのをご存知でしょうか? 10年前には思いもよらなかった考え方ですが、これも変化しやすい「どんな事業に取り組んでいるのか?」よりも「どんな価値観を大切にしているのか=誰とともにやるのか?」ということを主軸にした方が、戦略的にも会社としても強くなることに気づきはじめたことの表れともいえるでしょう。

┗バリューとは「こんな人集まれ!」の旗印

理解しているような、でも、説明を請われると少し言い淀んでしまいそうな「バリューとは何か?」について説明させてください。

バリューを直訳すると、「価値」となりますが会社の中で使われる場合は、「自社の価値観や行動指針」という意味に使われることが多いようです。また、同じ意図で使われる言葉もほかにも多くあり、もはや乱立状態といっても過言ではないほど。

実際に使われている中の例を挙げると、以下の言葉があります。

【英語表記】

・バリュー(values)

・ウェイ(way)

・イズム(ism)

・プリンシパル(principle)

・ディーエヌエー(DNA)

・クレド(credo)

・スタイル(style)

【日本語表記】

・行動指針

・行動原則

・社訓

・社員憲章

・行動基準

・行動方針

・信条

・志

各会社によって若干の違いはありますが、大きくは「その会社の価値観、行動指針」という意味で使われています。別の言い方をすると、それぞれの会社が大切にしている「社員(自社で働く人)に求める価値観」であり、「自社における優秀な人材の定義」「自社が求める人材の定義」でしょう。

例えば、メルカリのバリューは次の3つです。

【バリュー】

「Go Bold 大胆にやろう」

「All for One 全ては成功のために」

「Be a Pro プロフェッショナルであれ」

アメリカの靴通販会社であり、Amazonに過去最高額でM&Aされたことで有名なザッポスは、10のコア・バリューを定めています。

【コア・バリュー】

1.サービスを通して『ワオ!』という驚きの体験を届ける

2.変化を受け入れ、変化を推進する

3.楽しさとちょっと変なものを創造する

4.冒険好きで、創造的で、オープン・マインドであれ

5.成長と学びを追求する

6.コミュニケーションより、オープンで誠実な人間関係を築く

7.ポジティブなチームワークとファミリー精神を築く

8.より少ないものからより多くの成果を

9.情熱と強い意志を持て

10.謙虚であれ

こうしたバリューに共感した人たちが会社に集まると、働く人も会社もイキイキしはじめ、その結果、それぞれがパフォーマンスを発揮し、働く人も会社も成長していきます。

つまりバリューとは、幼い頃「この指とまれ!」と言いながら遊び仲間を募ったように、「こんな人集まれ!」と言いながら、ともにミッションを成し遂げてくれる人を募り、成し遂げていくための「旗印」といえるかもしれません。

ではここで、戦後から長きにわたり日本を代表するワールドワイドな会社「トヨタ」の例をご紹介します。

┗事例 「トヨタウェイ」を守り続けてトップを走り続ける「トヨタ自動車株式会社」

トヨタは元々紡績機からスタートしましたが、1937年に自動車産業に進出しました。その後、第二次世界大戦が勃発。戦時中にアメリカとの実力の差を痛感した創業者の豊田喜一郎氏は大量生産のアメリカ式ではなく、小ロット・多車種生産制を打ち立てます。

そして現在のトヨタウェイにもある「知恵と改善」を徹底的に行い、現在のような地位を築き上げていきました。

トヨタの取り組みで広く知られているのは、工場内での作業効率化の改善でしょうか。どの部品をどこに置いたら一番作業効率が良くなるかを追求し、事細かに配置や動線が決められています。

これはただ効率化をはかってのことではなく、トヨタウェイにある「知恵と改善」に基づく結果です。

現在の豊田章男社長は、社長就任の2日後、2009年6月25日の記者会見では、2009年度3月期決算で4369億円の最終赤字を計上し、2期連続の赤字を見込んでいた時期でもある苦難の状況を「嵐の中の船出」とたとえながら、今後について語っています。

「これからやるべきことは明らかです。『クルマ作りを通じて地域社会に貢献する』という創業以来の理念を改めて共有し、トヨタが苦難の時にも大切にしてきた考え方を実践することです。今後2年ほど厳しい状況が続くと思いますが、『販売店、仕入れ先を含むトヨタグループ全員が力をあわせ、お客さまや社会としっかり向き合っていけば、必ず力強いトヨタを再度、構築することができる』と考えています」

それから10年が経ち、豊田章男社長は2019年、母校である米国バブソン大学卒業式のスピーチで、次のように語っています。

「20年後どんな車が走っているのかは、私でさえ予測不可能です。そんな中、〝トヨタウェイ〟という価値観は、トヨタにとって北極星のようなもので、私たちを導く光。目指し続けるものです」

この10年をトヨタウェイのもとで再構築して、新たな荒波にも負けずに歩みを進めて、組織を引っ張ってきた人だからこその「核心を突いた言葉」のようです。

結果として、トヨタの2019年度の営業利益は過去最高の2兆5000億円という成果を出しています。

┗2019年度新入社員のホンネからも見える「バリュー」の必要性

ここまでは、会社目線でバリューについてお話ししてきましたが、今度は働く人、それも昨今の新入社員さんたちの目線でお話しします。

弊社が2019年3月から5月にかけて独自に実施したアンケートの結果です。調査の概要は次のとおりです。

【調査目的】

2019年度の新入社員の人たちが入社当初に抱く仕事に対する考え方・傾向を知り、社内教育の一助となること

【調査対象】

2019年度新入社員(有効回答数:697名)

【調査期間】

2019年3月1日~5月31日

【調査方法】

アンケート用紙を配布し、全員の匿名性を保証した上で回答を依頼

今回のアンケートから浮かび上がってきた2019年度新入社員の人たちの傾向は、主に次の4つになりました。

①入社前から転職予定。全体の約半数が5年以内の転職を視野に入れている

②就職先は「人」と「雰囲気」で決める

③入社当初のモチベーションやエンゲージメント(会社への愛着)には、事業内容や具体的な業務より「人間関係」と「先輩の魅力」が影響する

④空気を読んで行動する傾向があり、「他社員からの評価」も気にする。ルールや正解といった「明確な判断基準」を求めている

①は、「現在の会社での予定勤続年数」を質問したところ、「1年未満」「1~3年」「4~5年」が男女平均して49%となりました。女性だけを見ると、その数字は70%を超えています。ですが、理由を細かく見ていくと、明確な理由があるというよりも漠然と「キャリアアップには転職」という考え方に起因しているようです。

②については、「入社の決め手」についての質問です。面白いことに、表向きの理由は「事業内容」が27%とトップに来るのですが、本当の理由は「社員の人柄」がトップに来ています。「事業内容」は第2位になり、「理念・社風・企業文化」は本音と建前ともに第3位です。会社で働く人の内面と、その人たちが醸し出す共通の雰囲気に惹かれるということでしょう。

③は、「現在の会社での仕事は楽しそうだと思うか」を質問したところ、「とても楽しそう」「楽しそう」と回答した人は80%を超えました。どちらの回答でも、社内の人間関係や先輩、上司への印象といった「人間関係・他社員について」を理由に挙げている人が多数いました。

そして、「会社を友人に自慢するとしたら」という質問に対して、社員の活気の良さや仲の良さ、いい意味での距離の近さが挙げられ、次いで「理念・社風・企業文化」が来ています。

その反対に、「会社の不満を友人にぶちまけるとしたら」という質問に対しては、「まだない・分からない」が最多数となり、次いで「労働時間・休日」「報酬・福利厚生」などの待遇面が挙げられています。そしてその次に、自慢したいことに挙げられていた「人間関係・他社員について」を不満に回答している人も約10%いました。理由としては、入社前の説明不足やコミュニケーション不足に由来していました。

こうした複数の質問により、会社のことがよく見えてこない時期はとくに、人や待遇という「目に見えるもの」「比較しやすいもの」の意識が集まることが示されました。その中でも、「人」から受ける影響は大きく、モチベーションとエンゲージメントは「人間関係」と「先輩の魅力」に左右されているといえます。

④は、「働くことに関する不安や悩み」という質問への回答として、「自分の能力・成長」「漠然とした不安」「知識不足」などの、〝分からないことへの不安〟が半数以上を占めました。細かく理由を見ていくと、「人」から受ける影響もそうですが、「人」に与える影響を気にしている、つまり、先輩や上司との関係性や、ほかの社員からの評価を重要視していることがわかりました。何を求められ、自分がそれに応えられるかが気になっているようで、それを「空気を読むことが得意」というところに結びつくのかもしれませんが、「自分の役割をきちんと果たし、会社を理解したい」という考え方の表れと言い得るでしょう。

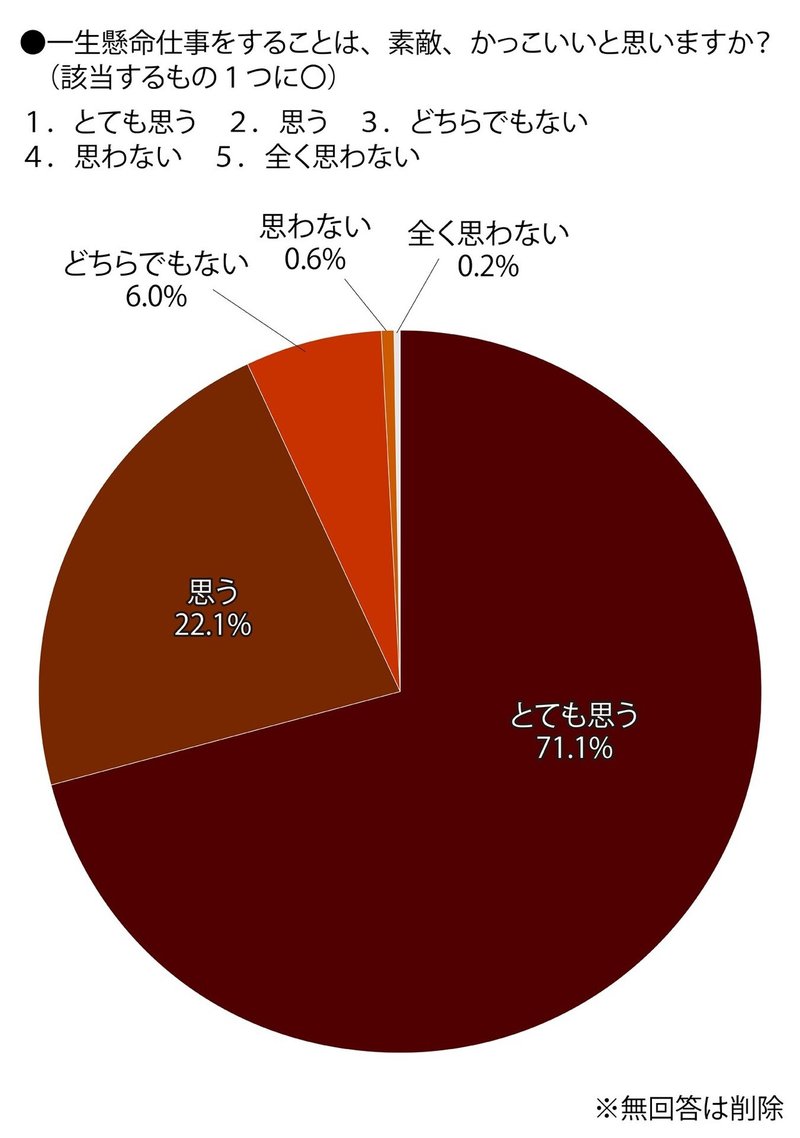

また、「一生懸命働くことは、素敵、かっこいいと思いますか?」という質問に対して、「とても思う」「思う」と回答した人がなんと、93.2%もいました。このアンケートだけでは断言できないのは承知ですが、それでも多くの人が「何かをしたい!」と思い、それが「仕事で実現できたら嬉しい」という潜在的な願いがあると考察できるのではないでしょうか。

このような結果から、新卒入社の人たちの定着とパフォーマンスの向上には、「バリュー」をメインにした採用と育成が鍵になることが浮かび上がってきました。バリューをメインに採用と育成をするならばもちろんのこと、いま会社に所属している働く人すべてに対してもバリューをメインとする育成とバリューの浸透が必要になります。そしてバリューをメインにした採用と育成は、中途採用の人たちにも当てはまることになり、結局、会社で働く人すべてに必要ということになります。

© 2020 Genki Mizuno All rights reserved.

***

無料版はここまで。以降の本編ではバリューシストの具体例や、バリューシストの育成方法などをお伝えしています。

続きを読みたい方は、ぜひ各電子書籍ストアお買い求めいただければ嬉しいです。

著者プロフィール

水野 元気(みずの・げんき)

1980年東京都杉並区生まれ。明治大学経営学部経営学科卒業。

学生時代に起業したいと思い立ち、ベンチャー企業に就職。当時、成長中の太陽光発電の販売代理店に入社。同社2年目には、新卒だけの部署の教育・管理担当に従事。

その後、ベンチャー企業の採用支援に特化した会社を経て、飲食コンサルティング会社に入社し、飲食業界に特化した人材紹介、採用コンサルティング、人材教育などを行う。

2007年12月に株式会社情熱を設立、代表取締役に就任。

「人の情熱を灯すことで、企業ビジョンを支援し、日本の企業を強くする」を合言葉に、

組織で働く人を情熱家にするためにバリューシストの輩出が鍵と知りバリューシストカンパニーを世の中に広げることに情熱をかける。

実績として述べ550社以上に研修・コンサルティングを提供。

著者に『成功は99%が情熱』(ダイヤモンド社)『新人を1か月で即戦力にする教科書』(総合法令出版)がある。

Twitter:@jounetsujapan

note:@genki_jounetsu