別冊・謎のコトバ解読ノート3 【神社の起源と音節"ス"】

【概要】

解き明かされた日本祖語のレキシコンを用いると、数々のヤマトコトバを語源にデコードすることができます。いわゆる"民間語源"のような怪しさを完全に排除できるだけでなく、一見アカデミックな風を装った、従来からの俗説や学界に渦巻く虚論の牽強付会さも暴くことが可能なのです。今回は、絶叫を表現する擬音語とされてきた「ギャ〜!」と謎の「神社」の関係を解いてみます。

【はじめに】

一連の記事では、小林哲・著「日本語の起源 Japanese Language Decoded」で解読した日本祖語に基づいて、数々の謎のコトバを読み解いています。今回は絶叫と神社、古代の崇拝の姿との関係です。

日本語では慣用的に”叫び声”を「ギャ〜ッ!」という書き言葉で記述したりします。また、少々レトロな表現ではありますが、完膚無き迄に”論破”されたりしたときの様子を表現するのに「ギャフン!」という表記を用いたりもします。しかし、実際には意図的な発声や冗談でもない限り「ギャ〜!」という叫び声を発したり「ギャフン!」と言うことはまずありません。漫画の吹き出しなどにも頻繁に用いられる割には、珍妙すぎるこの言語表現に抱く違和感に対して、言語学者の先生達は当然のことのように「これらは擬音語だから」と言ってのけるであろうことは想像に難くありません。…とは言うものの、「ギャ〜!」が擬音でしょうか?...実際の絶叫を、あえて文字表記するなら籠った継続的な母音「ア゛〜!」や「オ゛〜!」の類であったり、連続した高周波音のいわゆる”金切り声”である筈です。これらは「ギャ」を用いた表記とは似ても似つきませんし、「ギャフン!」に至っては、そもそも口論で言い負かされた時に出す固有の声なんてありません。全然、真似てもいないのに”擬音語”?本当でしょうか?しかも、なぜ「ギャ」?本記事では、この謎のコトバ「ギャ」とそれに関わる神社の名称、特に「杉山神社」の謎も絡めて解読してみることにします。

【古代の信仰のすがた】

他の記事でも記しましたように、”神道”は日本で伝承されている数々の土着の”信仰”を包括的に表現したり解釈したり、あるいは制御するために作られた概念です。神道では、古くは記紀に著されている「八百萬(やおよろず)の神々」が信仰されている、という風に語られることの背景には、このように歴史的に多くの信仰が統合されて”神道”という概念が作り上げられたためだと解釈するムキも有れば、元来、日本人は万物や自然現象に”神”が宿ると考え信仰してきたからだ、とするムキも有ると考えられます。

しかし、その”信仰の場”(広義の宗教施設)であると考えられている多数の”神社”における個々の信仰の起源のほとんどは、既に忘れ去られています。歴史的には、いわゆる神道家や国学者による国家的イデオロギー構築の一つの軸としての神道概念の解釈/再定義/統合/再構成の試みや、その後のいわゆる国家神道の影響で、多くの神社の縁起が主には記紀に基づく神話に集約、再編されたためです。多数の神社で、祭神とされる祀りの対象は記紀に記された”神”になっている訳です。

ところが、幸いに神社の名称や立地、祭り、摂社や末社の類の姿は、今でもなお個々の神社によって個性的な様相を呈している場合が少なくなく、そこから本来の信仰あるいは崇拝の姿を垣間見ることができるかもしれません。

【杉山神社】

唐突ですが、謎の「ギャ」あるいは「ギヤ」の発声といったときに、多摩川より南側、神奈川県東部の特に川崎~横浜地方に特異的に数多く存在する”杉山(すぎやま)神社”を想起するムキがあれば幸いです。「ス・ギヤ・マ」です。漢字の表記からは、針葉樹の”杉(すぎ)”が生えた起伏のある地形”山(やま)”であるかのような印象を受けてしまいますが、実際の神社の立地は丘陵の頂上付近や中腹に限らず侵食された丘陵の谷間であったり、様々な地形の地に存在します。端的に言えば、杉とも山とも関係が無いと言えます。しかもなぜか、この地方に偏在している、素人民俗学・考古学マニア心をくすぐる謎の神社です。

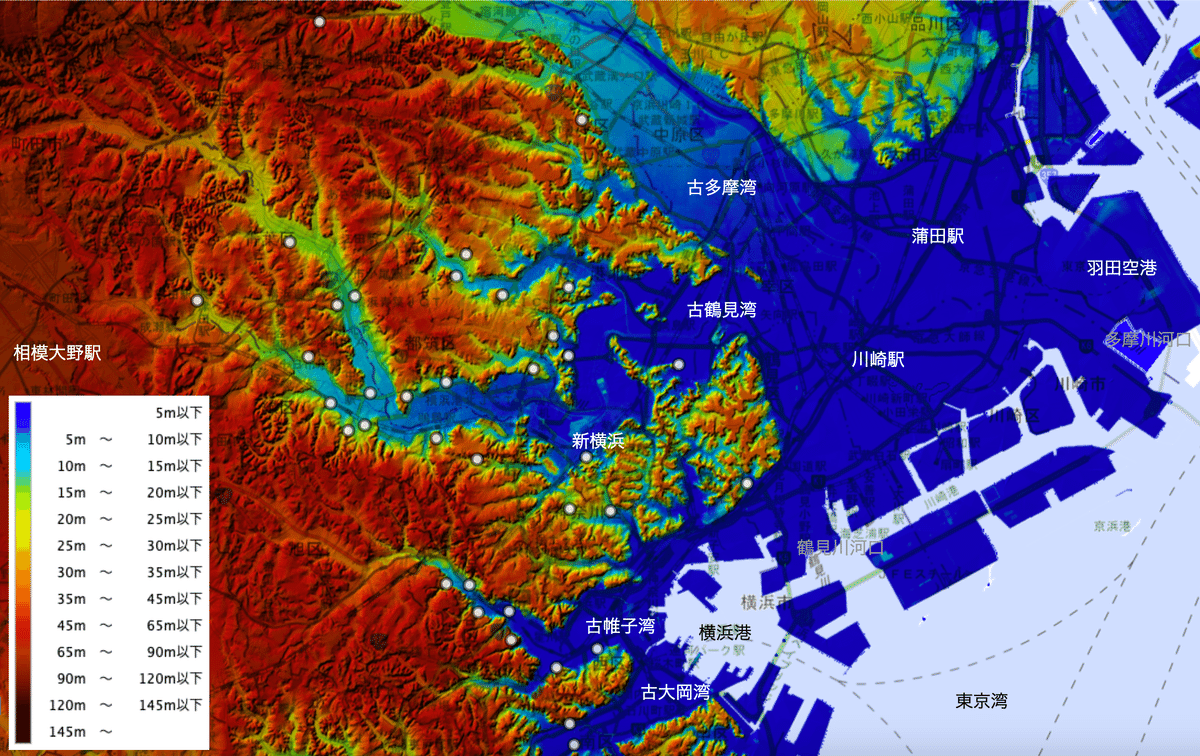

所在地を踏査してみると、”ヤマ”ではない共通する際立った地理的特徴があることがわかります。結論を急ぐと、いずれの杉山神社もその周囲のいずれかを見下ろす”小高い”場所に位置するのです。現存する杉山神社の位置を立体地図上にプロットしてみると、多摩丘陵や標高が30mを大きく超える程の高地に位置する数社以外の殆どが、ほぼ標高5〜15mの低地に隣接した土地に位置していることがわかりました。神社の立地の標高は十数m~30m程と様々ですが、それに比べて隣接する低地の最低標高の偏差が小さいことも特徴的です。つまり、杉山神社は標高が数m〜十数mの低地を真下に見下ろすところに位置しているのです。低地や丘陵にはなく、十数m~30m程度の標高でも低地から離れた場所には存在しないので、水の確保と水害の回避の両立等が立地条件であったのだとは考えられません。

白い領域は現在の海。主に河川の中流域、標高の低い領域を縁取るように杉山神社が建っている。

ところで、縄文時代に海面が上昇した時期すなわち縄文海進の時期の海面は最高で現在よりも凡そ5〜6m高かったと推測されています。神奈川県東部を含む関東平野の標高の低いところは概ね海だったと考えてよいわけです。

当時の典型的な海岸線(崖線)がよく保存されていると考えられる場所の一つに、中山道上にあり広大な縄文期の貝塚が存在する、さいたま市”別所坂上”があります。近隣の海から得た漁獲物の遺物が大量に貝塚に埋蔵されているわけです。東京湾の深部にあり、フラットな台地と低地が崖線で明確に区切られているので、海岸と浸水域の境界の痕跡として適したサンプルであるといえます。その地の現在の標高は13-16mであるのに対して、水平距離で300m程南下した所にあり縄文海進時には海面下にあったと考えられる”別所坂下”の現在の標高は7-10mです。つまり、縄文時代から現代までの沖積による標高の積み増しの効果を加味すると、大雑把に言って、現在の標高が10m強より低い場所は、縄文海進期には海面下にあったり浸水する領域であったといえます。昭和の頃まで、軒下に"揚げ船"が吊り下げられていたような低湿地の地域が相当します。

坂の西辺に接する土地には、縄文期の広大な貝塚が存在。坂下以南は海面下にあったと考えられている。

杉山神社の眼下にあった海すなわち古鶴見湾/古帷子湾/古大岡湾等と呼ばれる

地帯の現在の地形を見てみると、縄文海進期には勾配の極めて小さな地表が浸水していたことがわかります。極端な遠浅で海面水位の小さな変化にさえ反応して、浸水線(海岸線/汀線)が大きく移動する干潟のような地形であったと考えてよいでしょう。現存する杉山神社の中には後世になって移設された社もあるでしょうし、沖積や侵食の度合いは個々の現地で異なるので、然るべき誤差を含んでいると思われるものの、概して杉山神社の所在地は、縄文海進の時期には潮の干満によって大きく前後する海岸線や汽水域がすぐ下に見える場所にあったと言って間違いないのです。他の名称を有する神社の位置が標高とは相関を持たずに広く分散しているのとは対照的に、杉山神社の立地には際立った地理的な特徴があることが浮き彫りになったのです。

【ギヤ/ギヤフ/スギヤマの語源】

さて、この謎の神社の起源を読み解くために、名称の「ス+ギ+ヤ+マ」を日本祖語のセマンティック辞書”レキシコン”を用いてデコードしてみます。まず、一つ目の音節「ス」は、広範な「消す」概念に結びついた「消失/消去/不可視/透明/解消」を意味します。続いて、音節「ギ」はネギボウズやオタマジャクシのような「芒/禾/涙滴形状」、「ヤ」は矢や三角屋根のような「三角形/錐形/三角の射影」で、「マ」は英語で言えば earth「大地/地面/地表/土地/鉱物」をそれぞれ意味します。つまり、これらを連ねて発声される「ス+ギ+ヤ+マ」は、日本祖語としては「消失+涙滴形状+三角(矢/屋)+地」を意味することがわかります。

音節に分解することで同様のデコードを施せば、絶叫の擬音語だとされてきた「ギャ〜!」は「涙滴形状+三角(矢/屋)」を意味することがわかります。また、音節「フ」のセマンティックは「踏む/押し付ける/乗せる/型を取る」ですので、”論破された時の落胆の声”を模した擬音語だとされてきた「ギャフン!」は「涙滴形状+三角(矢/屋)+踏む」を意味することがわかります。

【信仰と音節「ス」】

高尚な宗教や信仰、崇拝と言わずとも、始原的に何かを崇めたり有り難がる心理や行動の多くは、その対象が失われたり損なわれたりすることで生まれるものでしょう。それまで当然のように行えたことや存在していたものが出来なくなったり失われたりするような不利益が生じるときです。例えば、恒常的に当然のこととして昼間に太陽光を受け育まれた食料を得て、それを糧として生活の基盤を築けていた場合、太陽光の価値や有り難みを殊更崇めることは無いかもしれません。しかし一旦、火山の噴火に伴う噴煙が長期間にわたって空を覆い、日照が遮られ、食料となるものが十分に生育しないような事態が生じ、延いては飢餓状態に陥るような事態になれば、人々は日照を再び得るために祈ったり拝んだり、太陽崇拝と呼べるような行動をとりえるでしょう。同様に、自然災害一般がその動機付けになりえます。

つまり、原始的な信仰は災厄を消し去ることや回避することを期待したものが支配的であると考えられるのです。ポジティブなものの存在を礼賛するのではなく、ネガティブなものの存在を否定すること、換言すれば、”まず、ありがたい崇拝の対象ありき”ではなく、”まず、解消したい災厄ありき”が、古代の信仰の形態を探る大きなヒントになる筈と考えます。「スギヤマ」の語頭に現れる音節「ス」も、特定の災厄を「消す」ことを意味していると考えるには相当な合理性がありそうです。その仮定が正しいとすると、「ス」に続く音節群が意味するモノは消す対象の”災厄”である可能性が高いといえます。

【スワ/スズ/スミヨシ/スギヤマ】

実は、神社の名称の語頭に音節「ス」を持つ事例は他にもいくつかあります。「諏訪(すわ)」、「珠洲(すず)」、「住吉(すみよし)」、「須賀(すが)」、「須田(すだ)」などです。当然、これらの神社名は地名と同一である場合も多々ありますので、本記事の内容も神社に限定する必要はそもそもないのかもしれませんが、行き掛かり上、神社に拘って議論を進めてみることにします。

拙著でも記しましたように諏訪大社の名「スワ」では、「割る/割れ目/溝/破る/破壊する」を意味する音節「ワ」を用いて、地上への落雷による被害(木質への雷撃では"裂ける"のが一般的)を表現していると考えられます。周囲に比較して際立って高い木製のオベリスク”御柱(おんばしら)”を建てることで実現した避雷技術によって、雷撃がもたらす人的被害や建造物の破壊や火災のリスクを「消す」ことを、音節「ス」で表現していると考えられます。この「雷撃による破壊を回避する」技術を発明した裕福な地方の名が「スワ」と呼ばれるようになり、大きなリソースを割かなければ実現できない避雷技術は、他の地域の人々の羨望を集めたことから「スワ信仰」となったと考えられます。

珠洲神社の名の音韻「スズ」に含まれる音節「ズ」は、広く「下垂(状態・物)/懸垂(状態・物)」を意味すると考えられます。地震との関係が現在でも民間伝承されている「ナ+マ+ズ」の音韻が、「鳴り+大地+振れ」を意味し「地鳴りと地震」を表現しているのと同様に、「スズ」の「ズ」も「揺れ/振動」を意味していると考えられます。つまり「スズ」は「揺れの消去」を意味する日本祖語であると考えてよいでしょう。これは、いわゆる「地鎮」を祈願することに通じているとも解釈でき、後世に同じ音韻を持つ「鈴」(鐘を鳴らすためのブラ下がった"舌や鐘撞が無い"を意味する)が”神具”として用いられる所以である可能性もあります。しかし、古代においても地震を人為的にコントロールできないことは十分に認識されていたはずですし、地面の振動そのものは深刻な人的被害をもたらさないことも認識されていたでしょう。したがって、”消去したい揺れ”は地震そのものではなく、崩れることで致命的な被害をもたらす「構造物」の揺れであったと推察できます。能登半島の先端地域の地名にもなっている音韻「スズ」が、「地」を意味する音節「マ」を含まないことも、その傍証になり得ると考えます。振動を制したいものが竪穴住居のみであれば、この地名の音韻は「三角屋根の竪穴建物」も意味する音節「ヤ」も含めた「消去+家屋+揺れ」すなわち「スヤズ」であったかもしれません。しかし、人に危害を与えるリスクを抱えた”崩れたり落下したりする物”は「ヤ」に限らず「クラ」や「ハシラ」など多岐に渡ります。これら全てを列挙して音韻化表現することはできないので、「振動一般」を意味する「ズ」のみを用いた表現になっているのだと推察されます。

直接的な証拠としては、珠洲市に隣接する能登町の真脇遺跡から、竪穴建物に高度な耐震性を付与したと考えられる精巧な”ホゾ”付きの建築部材が発掘されていることが挙げられます。さらに、当該遺跡で竪穴建物を再現した”縄文小屋”が能登半島地震を経験しても無傷だったことが報じられたニュースは記憶に新しいところです。珠洲から100km強南西に位置する能登半島の付け根、富山県小矢部市で発掘された桜町遺跡からも、縄文期の”貫穴”や”エツリ穴”と呼ばれる”ホゾ”を用いた軸組構造物や耐震性の高さを想像させる円柱状の構造物が発掘されています。

古代北陸地方で耐震建物の設計/建築技術が確立され、伝承されるようになったことで、その地が「スズ」と呼ばれるようになり、固有の建築技術は地震から人命を守るための重要事項であることから崇拝され、その伝承が「スズ信仰」となった蓋然性は相当に高いと言えます。

社名に関して俗説を含めて"諸説ある"住吉大社の「スミヨシ」を構成する二つ目の音節「ミ」の日本祖語としてのセマンティックは「見る/見える/可視/類似」で、三つ目の音節「ヨ」は「暗闇/夜/暗黒」、四つ目の音節「シ」は「広がり/拡り/(海などの)広いもの」です。これらが連ねられた「ミ+ヨ+シ」の日本祖語としての意味は「見える+暗闇+広がり」であることがわかります。現代語に意訳すれば「暗闇が広がっているように見える」が適当でしょう。広島県三次(みよし)市の地名が「ミヨシ」である所以は、島根県の中央部に位置する三瓶(さんぺい)火山が、今から約4000~5000年前に噴火した際に、発生した噴煙が空を覆い、火山灰が降ったことであると考えられます。冬であれば、中国地方に特有の日本海側から吹く北西風に乗った噴煙は真っ直ぐに三好市上空に到達し、夏であれば日中に日本海側から吹く北西風と瀬戸内海側から吹く南風が三次市でぶつかり、上昇気流に乗って上空に滞留したことで古代三次の空は”闇のように見えた”ものと考えられます。すなわち、「ス+ミヨシ」は「消去+暗闇が広がって見える状態」を意味するわけです。

前述のように、火山の噴出物・噴煙が大気中を漂い長期間空を覆うと、人間の呼吸器系に入るなど健康に害を及ぼし、食糧の確保にも支障をきたすことになります。太陽光を遮り暗闇を作り出す忌まわしい元凶である噴火を人為的におさめられないことは、当然認識されていたでしょうから、降灰する地帯を避けて移住あるいは疎開すること、噴火が鎮まるまで避難することが「スミヨシ」の起源であると考えてよいでしょう。

スミヨシの祭神とされるツツノオ三神と同一視され、摂社に祀られている綿津見(わたつみ)三神の「ワタ」が「海」を意味するという俗説は広く流布していますが、「綿(わた)」は「腸(わた)」と同源で「割る+掲げ/持ち上げ」を意味する日本祖語で有ることは明らかです。「渡(わた)」も同源であることからわかるように、"海神"であると思われていた「綿津見」の「ワタ」は「(丸太を)割る、(水に)浮かぶ」ことを表現していると考えられます。「津見」の音韻は「罪(つみ)」と同源で「指差し+見る」であると考えて良いでしょう。これらの発声を組み合わせた「ワタツミ」は「舟に乗って水先案内をする」様子を描写していることが極めて強く示唆されます。海を渡る手段を得ることで多くの人々が天災を避けることが可能となり、避難や移住をした先が「住吉」となったと考えられます。そのための重要な渡航手段である舟と水先案内が崇拝され、それを伝承したものが「スミヨシ・ツツノオ・ワタツミ信仰」となったのでしょう。

さて、問題の「スギヤマ」の語に含まれる”消し去りたい対象”の正体を解き明かしてみましょう。難問であることが予想されますが、自然言語処理で言うところのアノテーションを、民俗学的・考古学的・人類学的・科学的なコンセプトやイメージに拡げるだけでなく、さらに今回得られた地学的な情報に関連する雑学的知見にまで拡張し、頭の中でメタデータを構築し、相互に関連づけることで解に迫っていこうと思います。

【汽水域の浅瀬に潜むリスク】

ここまで議論してきた杉山神社の地理的な特徴、すなわち、数々の”杉山神社”が揃って縄文海進期の海岸線/汀線や汽水域の直上に有る事実は、その成り立ちにおいて必然的で直接的な関わりがあったと考えて間違いないでしょう。浸水域の地面(海底)の勾配が極めて緩やかなために、汀線は潮位によって水平方向に大きく移動したに違いありません。潮位が上がると、鶴見川や帷子川の支流など現在は丘陵の谷間を流れる河川の流域にまで海水が逆流したでしょうから、ちょうど昨今の東京湾岸地域の運河や河口流域に形成される汽水域と類似した現象が生じたことでしょう。近年は手軽に動画を撮ることができるので、こうした汽水域にボラ、ミズクラゲ、アカエイが大量発生する度にメディアにアップされたりしています。こうした光景を見慣れない観光客にとっては珍しい現象なので、ソーシャルメディアの普及も手伝って頻りに目にするようになりましたが、これらの生物が大量に汽水域に入り込む現象は、最近になって急に発生するようになった珍現象ではなく、運河で生じる代表的な現象として古くからあったものです。

ボラは食用魚としての有用性は言うに及びませんので、人間にもたらされる災厄という観点からは、その水産資源としての枯渇や漁が困難になる事態でしょう。ミズクラゲは刺胞を持ちはするものの毒性はさほど強くない上に刺されにくいのも特徴で、人間に対して大きな脅威となるものではないといえます。一方、アカエイは大きい物では躰幅が1m程にもなる軟骨魚類で、扁平な菱形の体に数十cmに及ぶ長さの尾を持ち、尾の中程には”返し”の付いた長さ数cmの毒針/毒棘を持っていることが特徴の食用にもなるエイの一種です。その毒は、刺された人間に対して激痛を生じさせ、時に致命的な傷を負わせたりショックを生じさせる程と言われ、陰干したものは狩猟用の"毒矢"としても用いられてきたと考えられています。体色は、腹側が白いのに対して背側が褐色なので、浅瀬の泥や砂地に僅かな深さに潜って身をひそめる習性と相まって、その存在に気付かず誤ってアカエイを踏み付けてしまう可能性があります。浅瀬を歩く場合、踏み付けられたことで尾を振り回すアカエイの毒棘で刺されてしまうリスクがあることは太公望の間ではよく知られています。

東京湾の浅い汽水域でのアカエイの遡上は、遠い過去の縄文海進期でも生じていたと考えるのが自然です。アカエイにとっては都合のいいことに、遠浅の浸水域の泥砂で覆われた平坦な海底面は身をひそめるのには格好の住処であったことでしょう。しかし一方で、杉山神社の周囲にある貝塚が示すように、沿岸部に生息する魚介類の漁労を生業にしていた縄文人にとっては、漁場に潜むアカエイは大変な脅威であったことは間違いないでしょう。誤って踏みつけることで命に関わるダメージを被る可能性があったわけです。

スギヤマ信仰の原点となった縄文人の願いは、彼等の生活を支える漁場に生息していた毒魚アカエイによる災厄を消し去ることであったと結論してよさそうです。「涙滴型」の体型を表現する音節「ギ」に、人間に対して害を及ぼす特徴的な「毒矢」を表現した音節「ヤ」を連ねて発声される「ギヤ」は、現在の神奈川県南東部に定住し、漁労を糧とした縄文海進期に生きた祖先に災厄をもたらすものと認識されていた「アカエイ」であったようです。音節「マ」は、「泥砂面」にカムフラージュするエイの体表面の褐色やエイが海底面に潜む様子を表現していた可能性、あるいは縄文人が杉山神社の地と定めた「地」を意味した可能性も考えられるので、本記事の終盤で議論してみたいと思います。

【叫び声の意味】

アカエイの攻撃を受けた者は、毒針に刺されることで流血し直後に生じる激痛に耐えかねて叫び声をあげたことでしょう。しかし、助けや治療を求める当の被害者が叫び声そのものや真似た語を発していたのでは、他者に対して被害の状況に関する情報を伝達することは当然できません。拙著で繰り返し述べていますように、”やまとことば”のうちでオノマトペであると信じられてきた語の多くは擬態語でも擬音語でもないことがわかってきています。「ギャ〜!」や「ギャフン!」も同様に、叫びや嘆息の類を模した語ではなく”情報伝達”表現であったはずです。叫び声を上げる被害者は、第一に救急のために「エイに刺された!」や「エイを踏んじまった!」という情報を他者に伝えたいわけです。「涙滴型の奴、矢!」を意味する「ギヤ!」や「涙滴型の奴、矢、踏んだ!」を意味する「ギヤフ!」等の発声を用いて自分の窮状を他者に理解させるための表現をしたはずです。

それにしても、主に横浜市の港北区/都筑区/青葉区/緑区/保土ヶ谷区などを中心に数十社も現存する杉山神社は、例えば鶴見川や帷子川を挟んで両岸に社が建っているケースもあり、この地域に相当な高密度で存在しています。近接して存在している様子は、縄文人が代々移住していった痕跡と考えることもできますし、同時期に集落が数多く存在していたと考えることも可能ですが、現在に至るまで当該地が記憶され保存されていることから、当初から特定の機能を担う恒久的な施設であった可能性が強く示唆されます。しかも、古代の祖先達の科学的で合理的な遺物の様子を考慮すると、これらのロケーションは抽象的な祈願の場ではなく、具体的に必要で有効な実作業、例えば、負傷者に毒が廻る前に搬送距離の短い場所で止血棒(後の時代に独鈷石に進化)を用いて傷口から毒を吸い出す等の治療を開始するための救護所の役割があったのではないかと考えられます。一般に「消去する」ことを意味する音節「ス」は、エイの毒を「吸(す)う/すすぐ」ことを意味した可能性があります。反面、尾棘(毒針)は毒腺と一緒に採取し乾燥することで狩猟用の毒矢として用いることができるために「取り去る」の意味もあったでしょう。「地」を意味する音節「マ」は、その処置を施すための間(ま)「救護室」を意味した可能性があります。「ギヤ」は「アカエイの毒矢/矢毒」を意味したと解釈できますから、「ス+ギヤ+マ」の語源は「除去/採取+毒矢/矢毒+場所」であるという合理的解釈が成り立ちます。

縄文時代の遺跡から発掘される土器、石器やその素材は、当時の日本が列島を貫くロジスティックスで結ばれていた可能性を示しています。黒曜石の採掘に代表される素材の調達から石器・土器の製作もそれぞれの専業者が担い、分業が成立していた可能性が示唆されます。古代横浜では、常に懸念されるエイ毒による被害に備えるための恒久的施設が存在し、その治療に携わる専業者も存在し得たと考えます。救急治療と毒棘の扱いにスキルを持ったスペシャリストを抱える漁労者の施設は、単なる番小屋とは異なり「スギヤマ」と呼ばれ、その特殊性は他の集団から羨望を集め、崇められるようになったことでしょう。

「ギヤ」や「ギヤフ」の発声はエイに関わる教訓とともに伝承され、先住民(縄文人)自らの言語進化や移入民族の言語との相互作用を経て、絶叫や落胆を表現する語となっていったのでしょう。

海進期を過ぎ、海岸線が海側に大きく後退すると漁場が現在の海域に近いエリアに移動したはずです。かつて大きな貝塚が形成されるほどに生活の基盤となっていた海に囲まれていた地は緩やかな丘陵地に変わり、漁労民のコミュニティーがあった「スギヤマ」はいにしえの祖先達の先進性を示すモニュメントとしてのみならず、医療施設として長く守られてきたのではないかと考えられます。

【独鈷石の正体】

縄文海進期より後、縄文後期の東日本の遺跡から発掘される"謎の祭祀道具"とされてきた独鈷石は、こうして伝承された救急手段の一環としての止血器具であると考えます。エイによって負傷する主な箇所は四肢です。その負傷箇所よりも心臓寄りに止血帯を巻く際に、棒状の道具も止血帯に挟み込み、棒を回転させるように絞り締めあげることで血流を止めるのです。中央にある2本の環状突起は、止血帯を棒中央に留める為に有効な工夫です。先端が細く反り返っているのは、棒を回転させる際に棒に掛けた指と、負傷者の体表が干渉しないようにするための工夫です。エイの毒棘被害だけでなく、マムシ等のヘビ毒の被害においても、早急な止血処置は毒が体に回るのを防ぎ、傷口から毒を吸い出すために有効な手段として、時代が下っても長く伝承され、洗練されてきたことが推察されます。

ちなみに、止血帯を含め紐状の物を結束することを意味する「結び」の音韻は「ムスビ」です。これを構成する音節の各々の日本祖語としての意味を考えてみます。一つ目の音節「ム」は周期的な「脈動」を意味し、ふたつ目の音節「ス」の意味は前述の通り「消失/消去/不可視/透明/解消」です。三つ目の音節「ビ」はイネ科の植物体や茎の形状に類似した節くれだったもの、杖、藁から作った縄や紐の類を意味していたと考えられます。これらが組み合わされて発声される「ムスビ」のセマンティックは「脈+消す+縄」で、現代語に意訳すれば「脈を止める縄/紐」であることがわかります。

【暗闇坂はヨコハマからスギヤマに至る】

話は少々横道にそれますが、今回の話題の中心である杉山神社が集中して建っている地方の現代の名は「横浜(よこはま)」です。この地名の起源や由来に関しては、まさに説得力が皆無の”民間語源”の諸説が語られてきています。現在の横浜の中心地となる”吉田新田”の埋立以前に、”横に広がった浜があったから”等という荒唐無稽・牽強付会な虚説は言うに及ばずです。この半島状の浜・砂嘴(さし)の向きを規定するのに、どっちがタテでどっちがヨコなのでしょう?この俗説のタネを明かせば、砂嘴の長辺が紙面の横方向に向くように地図の方位を按配したチープなトリックです。

諸々の”長屋の御隠居の与太話”に基づく俗説の評論が本記事の趣旨ではないので、さっそく日本祖語の辞書”レキシコン”に基づいて地名をデコードし、「ヨコハマ」の語源を求めてみましょう。一つ目の音節「ヨ」は、「スミヨシ」の「ヨ」と同じ音韻ですから「暗闇/夜/暗黒」を意味します。続いて「コ」は、強調や特定、確信の概念と強く結びついていて、英語ならvery, just, precisely, exactly, right, strong, hard等に相当する「とても/まさに/たしかに/じつに/〜 べき/硬い/強い/濃い」等を意味する音節です。現代語に訳すと、数多くの表現に対応するように見えるので、曖昧で恣意的に何とでも解釈できるような印象を持たれるかもしれませんが、いわば「間違いなく!」をセマンティックとしている音節であると考えれば良いと思います。これらの二つの音節を組み合わせた「ヨコ」は「暗闇+とても」を意味する日本祖語であることがわかります。後半の、音節「ハ」は「端/縁/時間的・空間的な終わり」を意味し、音節「マ」は英語ならearthに相当する「大地/土地/地面/地表/鉱物」を意味しますので、「ハマ」は「端+地」すなわち「地面の端」、現代語の「浜」も含む「地の果て」を意味する日本祖語であることがわかります。これらの4音節からなる「ヨコハマ」の日本祖語としてのセマンティック、すなわち語源は「暗闇+とても+端+地」つまり意訳すれば「真っ暗闇+浜」であることがわかります。余談ですが、縦横(たてよこ)の「ヨコ」も「真っ暗闇」と語源は同じで、「真っ暗闇の中で両手を左右に振り手探りをする」ときのジャスチャーすなわち手を横に動かす動作が起源と考えて間違いないでしょう。「タ+テ」の音節は「挙げる+手」を意味しますから、手を縦に動かす動作が起源と考えてよいわけです。

ところで、横浜で「暗闇」というと、地元住民のみならず小説の舞台になったことで全国的にも知られるようになった「くらやみ坂」が想起されるかもしれません。戸部杉山神社が建つ地のすぐ南から南東方向に丘(標高差約20m)を越える坂道の名です。単に真っ直ぐに登って降りるだけの道なのですが、その名の由来は”昔、刑場があったから”など、こちらも説得力の無い俗説やウェブ上に転がっている根拠のない都市伝説で彩られた場所です。"獄門坂"とでも呼ばれているなら話は別ですが…。それはさておき、立体地図を見ると、此処は縄文海進期には古帷子湾と古大岡湾に挟まれた半島の北東端に位置していたことがわかります。半島の突端には、御所山と掃部山(かもんやま)が二つの岬となっていて、その間に幅が凡そ300-400m、奥行きが凡そ700-800m程の長細く浅い入江が形成されていたことがわかります。歴史的な変遷による位置の誤差を含んでいたとしても「くらやみ坂」は、この入江と杉山神社を結んだ道であったことは確かです。

周辺の貝塚から大量に発掘される魚介類の遺物は、かつて、この地帯で盛んに漁労が営まれていたことを明示しています。貝塚の埋蔵物にはハマグリ、アサリ、カキ等と一緒にバイ貝やアカニシの類も多く含まれています。温暖化した縄文海進期に、水深が深くても数mの汽水の入江であったのですから、これらの貝類の生育には大変に適した場所であったことが容易に推察され、当然、良好な漁場であったのでしょう。

さて、「暗闇」の謎解きです。食用の天然貝というと二枚貝に蓄積された麻痺性貝毒と下痢性貝毒が心配されますが、巻貝でも通称バイ貝やツブ貝と呼ばれるエゾバイ科の貝やアカニシ等の種の唾液腺に含まれるテトラミン(テトラメチルアンモニウム)が引き起こす食中毒があります。天然化合物テトラミンは、ヒトに対して吐き気/頭痛/眩暈/等、飲酒による酩酊状態に似た急性中毒症状を引き起こすことが知られているとともに、視界がぼやけたり、物が二重に見えたり(複視)、瞳孔が異常に縮小して視界が暗転する(縮瞳)状態に至るような視覚障害を引き起こすことも知られています。テトラミンを含む巻貝の唾液腺は、いわゆる”肉/身”の中にくるまれているので、注意深く除去して食用に供さないと、一時的とはいえ「極端な視力低下」のリスクさえあるのです。

縄文時代の貝塚から発掘される遺物が示すように、理想的な貝類の漁場であった入江は、バイ貝やツブ貝の産地/加工場としてだけでなく消費地でもあったのでしょう。現代でも稀に貝毒テトラミンによる食中毒は発生しているとされていますし、時代に依らず、古代でもテトラミン中毒は生じたものと考えられます。「ヨコ」の語源である「真っ暗闇」は、巻貝に含まれるテトラミンを許容量以上摂取したことによって生じた視覚低下の症状(摂取後30分程度から発症すると言われている)を意味していると結論してよさそうです。件の入江から北西に真っ直ぐに伸びる「坂」の道程約700mを登って降りさえすれれば、救護所「スギヤマ」があるのですから、視覚に異常が生じた患者は救急のためにひたすらこの道を急いだことでしょう。かくして、現在の掃部山西麓の入江を含む一帯は「真っ暗闇の浜」を意味する「ヨコハマ」と呼ばれるようになったと考えられます。漁場である入江から戸部杉山神社に至る坂は、視覚に異常をきたした急患がいそいだ道であるという伝承を元に、「くらやみ坂」と名付けられたと考えられます。「くらやみ」の日本祖語としてのセマンティックは「ク+ラ+ヤ+ミ」=「食物+空間+建物+見る」すなわち「食物庫(の中)を見る」です。これは、屋外の明るいところから(ネズミ等が入らないように作られているため隙間がなく)光が殆ど差し込まない食物庫内の暗い場所を見た時、"暗順応が十分に機能しない内"は、瞳孔が縮小したままなので、室内が真っ暗闇の状態であるように感じられることを表現していると考えられます。「くらやみ坂」のケースでは、中毒症状の内の"縮瞳"の自覚症状を表現していると考えてよいでしょう。広範な「闇」を意味する「ヨ」と比較して、「クラヤミ」は狭義の「瞳孔が閉じているために生理的に暗く見える」を意味する表現であることがわかります。

「真っ暗闇」を意味する「ヨコ」を地名に用いた「ヨコハマ」は、地名であるが故に、語源が忘れ去られた後も定着し続けた一方で、「ヨコ」の発声自体は時の経過とともに「横」の意味で用いられることが支配的になったのでしょう。「ヨコ」が「真っ暗闇」の意味で用いられることがなくなったのと同様に、坂に纏わるエピソードを語る上で適切な表現として用いられてきた「クラヤミ」の音韻も、瞳孔の開度とは無関係に現代語の「暗闇」を意味するようになったのだと考えられます。

余談ですが、オノマトペと信じられてきた「クラクラ」にも現れる「ク+ラ」という音韻のセマンティックは、「喰らう+空気」すなわち「口をパクパク喘ぐ」も意味します。これに続く「ヤミ」を大和言葉の「病み」と解釈できることから、後世に「クラヤミ」の音韻を「喘ぐ病」に掛けたダジャレの可能性もあります。「坂(さか)」の音韻の「サ+カ」は、「のぼる+苦痛」を意味します。中毒症状に苛まれた患者には、殊更苦痛に感じられたことでしょう。「食物+空間+発現」を意味する「暗い(くらい)」や、「クラ」が単独で「暗(くら)」の意味に解釈されるようになったのも後世のことと考えられます。また、「酔い(よい)」のセマンティックは「宵(よい)」の語源「暗闇+発現」と同源と考えられますから、飲酒による酩酊状態をも表すようになったのも後世のことと考えてよいでしょう。

主に東京都内にいくつか現存する他の「暗闇坂」や「闇坂」と呼ばれる坂の所在地も、ほぼ例外なく縄文海進期に海面下であったと考えられる標高数mの低地と隣接する高台を結ぶ坂道です。スギヤマは無いものの、横浜の暗闇坂と起源を同じくすると考えてよいと思われます。"昼でも暗がりなので暗闇坂と呼ばれた"等という放言は忘れたほうがいいでしょう。

新宿区愛住町"闇(くらやみ)坂"所在地の立体地形図(国土地理院地図使用)。

杉山神社の名の日本祖語としてのセマンティックが表しているように、本来はエイ毒患者の救急施設であったと考えられる「スギヤマ」ですが、多様な怪我や病症の患者も受け入れたことは容易に想像できます。貝毒にあたった患者も受け入れたことは自然な成り行きだったのでしょう。ただし、貝の取り扱いに熟練していた土地では、中毒患者の発生は稀で、中毒症状も一時的であるうえに、重篤な状態に陥ることは更に極めて稀であったために、テトラミン中毒患者専用の救護所は設けずに、近くのスギヤマが兼務していたと考えられます。負傷部位の壊死や致命的な症状に陥るリスクが高いエイ毒への対応が優先されたのでしょう。しかし、視覚異常をきたした貝毒の中毒患者本人は深刻なパニックに陥ったことでしょうから、暗闇を経験した患者の発生事案は伝承に値する大きな出来事として記憶され、"瞳孔の縮小"を意味する日本祖語"クラヤミ"を用いてエピソードが語り継がれてきたのだと考えられます。

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?