国語科単元学習@書き間ちがいの手直し&〇〇レシピづくり

こんにちは。一週間程、ばたついてしまっていて中々更新できない状態でした。今日は、少し時間が出来たので、もうすでに終わってしまった国語の二つの単元について振り返ります。

その前に、noteやTwitterで勉強をさせてもらって、自分が続けてきた国語科の単元学習は、単元内自由進度学習に似ているなあと思い始めました。単元びらきの一時間と単元の最後は、講義型のスタイルになりますが、問いを立ててからは、問いが似通っているグループや違うグループを行き来しながら、学んでいきます。研究授業で『学び合いですか?』と言われたこともありますが、『いえ、問いを基に個人で進めています。ただ、話し合って解決したいことがあるから話し合っているのですよ。』と答えたことがあります。こんな学習スタイルのこともいつかまとめることができたらいいなあと思います。

それでは、ふり返り!

➊書きまちがいの 手直し

書くことでも、読み返す単元です。中学年や高学年になると、推敲の単元に繋がっていきます。子供たちにとっては、面倒なやつです。

単元計画はこちら↓↓

まず、私が出張に行っている間に、子供たちに遠足の絵日記を書いてもらいました。教室の後ろに掲示する用ではなく、この単元の教材にするためです。殊更、書くことになると、やはり教師の指導が必要です。いつもよりいい文章が書けたぞ!何だ!ぼくってこんなに書けるんだ!と下駄を履かせてあげることができます。二年生にもなると、ひらがなもカタカナも漢字も書きこなすことができるようになってきますから、その効果をまじまじと感じるわけです。一方で、一年生の可愛らしい作文から離れてきますので、一塊の文章として違和感も覚え始めてきます。

例えば

言葉のレベルでは、促音、長音、撥音、拗音の落ちや間違いがある。あるいは、ひらがな表記とカタカナ表記の混在。…。

文レベルでは、句読点や読点の落ちや間違い。主語述語のねじれ。繰り返し表現『ぼくは、遠足に行くために、ぼくは、…』。…。

文章レベルでは、順序性。まとまり。起承転結の欠落。…。

気になったら、正直、とことん気になります。ですが、子供たちとしては、最高傑作を創り出している感覚でいるのですから、それを指導という名の元に根本から正されると…考えるだけで辛いですね笑

私は、楽しく学ぶ。学ぶことが楽しいことを子供たちに感じてもらうことを第一に考えます。そうすれば、力も付いてくるだろうと考えています。ですから、文章を書いて、手直しという学習過程でなく、子供たちが書いた文章から、よくある書き間違いのエッセンスを抽出して、この学級の誰かが書きそうな遠足の作文を使って、読み返す言語活動を学習過程に位置付けました。

その際に提示したのが『読み返しの七つの極意』。これは、これまでに培ってきた書く力と密接に関係する読み返すときの観点です。この観点を使いながら、エラーのある文章を手直しする言語活動に取り組みます。もちろん、今の子供たちによくある間違いのみを抽出したものです。

3時間の計画だったのですが、結局、5時間やっていました。理由は簡単で、白熱していたからです。どんなことで白熱していたのかというと、遠足へ行きました。と遠足に行きました。『へとには、どちらが使い方として正しいのか。』こんな話題です。『えをへに書き換える。』レベルの読み返しではなかったからです。二年生で、格助詞へとにの使い分けについて話し合うとは…と思いつつ、例文を子供たちに出させながら分類をしていきました。結論は、もちろん出なかったのですが、こういう学びの過程を大切にしていきたいと思っています^^

この『読み返す七つの極意』を使うことで、様々な文章の手直しが可能になってきます。推敲を煩わしいものと捉えるのではなく、よりよく文章をパワーアップさせるものだという意識が芽生えてきます。こういう意識づくりが低学年では必要なんだと感じています^^

➋〇〇レシピづくり

単元計画はこちら↓↓↓

この単元は、話すことと書くことを関連付けた構成の力を育む複合的な単元です。付ける力は、『順序よくせつ明する力』です。

教科書には、宝物紹介とか、生活科で作ったおもちゃづくりの説明とかがありましたが、もっと脳から汗をかくような学びを創りたいと思い、〇〇レシピづくりにしました。簡単に言えば、世の中にある様々な作り方に関わるレシピ本を読んで、順序よく説明する言語活動です。折り紙でも工作でも料理でも、様々な作り方があります。それらを順序よく説明するのです。

とは言え、『順序よく』は、一学期にも学習をしています。ですから、今回は、『分ける』という思考を用いながら、一まとまりの文章を仕上げるようにしました。

モデルは、『パンケーキのレシピ』。『はじめ』には、これから説明しようと考えているものの説明。『中』は、材料の紹介をして、『まず』『つぎに』『さいごに』の三つの意味段落で構成。『おわり』は、読み手や聞き手に呼びかけ。このような基本構成です。

単元びらきでは、このモデルを使いながら、難しいところと目の付け所を確認します。そうすると、子供たちは、「『中』の書き方が難しい。」と口々に言います。そうして、この単元で解決したい問いを立てると概ね、次のような問いが出されました。

◆どうすれば、『中』を順序よく分けて書けるのかな。

◆どうやって、『はじめに』『つぎに』『おわりに』の使い分けができるのか。

◆どうすれば、『中』が、かんたんに書けるのか。

◆どうすれば、読み手に伝わる文しょうが書けるのか。

いい問いばかりです。この問いを解決するために、それぞれが好みの本を手に取って、書き始めます。子供用のレシピから大人用のレシピまでありますので、言葉のレベルは様々。そして、手順もびっちりと詳細に書いてあるものから簡潔に書かれたものまで千差万別。でも、これでいいんです。『あっ、これはレシピを書くのには向かないな。』とか『この学習にはぴったりだな。』とかいう選球眼を培うことに繋がるからです。➊書きまちがいの手直しとは、逆に、この単元は、時間通りぴったりに全員が書き上げました。思ったよりすんなりというイメージです。立派だなあと感じたのは、単元の最後で聞いた『どうすれば“分ける”ことができるの?』の答え。

◆同じところを集める。

◆同じところや似ているところで仲間分けをする。

◆同じ言葉を集める。

◆同じところや似ているところを重ねて、短く簡単にする。

こういう答えは、学級で蓄積していくといいなあと思います。何か大きな壁にぶつかったときのヒントに十分なりえそうな思考です。こういう思考が残る国語の単元を創り上げたいなあと思います。

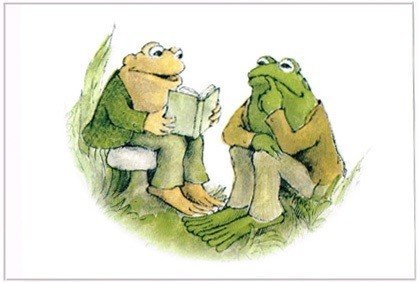

さて、次回は、定番のお手紙の単元についてまとめていきます^^前回の単元計画からやはり、がらりと変わりました^^これも楽しみです!

青木幹勇先生の『第三の書く』が復刻。面白いらしいので、いつか読みたいなあ^^

読了された方は、感想を教えていただけるとありがたいです^^それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?