開催レポート:バックオフィスのDX~『月刊総務』代表に聞く、バックオフィスが取り組むべき一歩とは?~

この記事は2021年11月24日(水)に開催された「バックオフィスのDX『月刊総務』代表に聞く、バックオフィスが取り組むべき一歩とは?~」の開催レポートです。

限られた人数で高い生産性を実現していくためにも、デジタルをうまく取り入れることは急務になりつつあります。また、「2025年の崖」などに端を発して、中長期経営計画に、DX推進を掲げる企業さまも急増しています。まさに、"DX時代”が本格化している中、他部門に比べて、バックオフィス部門のDXは「遅れがち」「推進が難しい」とのお話も多く伺います。バックオフィスでも、テレワーク・ペーパーレス化はもちろんのこと、企業を支える屋台骨として、DX推進は避けて通れません。

本セミナーでは、日本で唯一の総務の専門誌『月刊総務』代表 豊田健一氏を迎え、ワークスタイルDXの専門家であるパーソルプロセス&テクノロジー成瀬岳人と「バックオフィスのDX」を推進する上で押さえるべきポイントを紹介します。また、「Bizer team」で実際に起きた変革の事例も畠山友一よりお話しします。

DX時代、バックオフィスが取り組むべき一歩とは?

スピーカー:株式会社月刊総務 代表取締役社長 豊田 健一 氏

バックオフィス部門も、コロナ禍のなかでリモートワーク実現のためにDXが促進されてきました。しかし、目先のことだけではなく未来に向けて動き出す必要があります。さて、バックオフィスのDXはどのように進めていくのが良いのでしょうか。

豊田氏によると、DXはあくまで手段であるため、まずは理想を言語化することが大事だと言います。以下の手順でバックオフィスのDXを進めていきます。

What&Why 「何を目指すのか、それはなぜか」→ありたき姿の構想

How 「そして、それをどう実現するのか」→テクノロジーの活用

What 「結果、どのように変化したのか」→データの収集と分析

ありたき姿は、100社100通りあるでしょう。しかし、時代背景からバックオフィスが共通して目指す姿が3つあるそうです。

①人口減少時代の貴重な資源:「人」が幸せ、幸福経営

②「人」を引きつけ、生産性を高める:「人」の働く場の多様性

③その実現のためのバックオフィス:戦略バックオフィスの実現

特に戦略バックオフィスでは、「いかに」効率的に、コストを抑えるかではなく、「なにを」目指すか、実現するかという考え方に切り替えることが重要です。あるべき姿を描き、外の世界を見て、何かひとつやってみることが戦略バックオフィスへの第一歩です。

変化の時代を乗り越えるために、あえて変化の生み手になることがバックオフィス部門、ひいては会社を成長させるのです。

バックオフィスDXのためのデジタル人材育成

スピーカー:パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 ワークスイッチ事業部 デジタル人材開発部 部長 成瀬 岳人

DXの前には2つの崖があると言われています。

崖に落ちないためにも、企業にとって”デジタル人材”を育てていくことは急務になっています。”デジタル人材”とは、特定の特殊スキルだけを指すのではありません。ビジネス推進スキルを持った人材が”デジタル人材”には必要です。では、何から学べば良いのでしょうか。そして、何が重要なのでしょうか。

学び方のポイントは、いきなり知識をインプットすることではありません。まずは実務上の課題を発見してデジタルを使う必然性を発見する、そして課題解決のために必要なリテラシーやツールを実践しながら学ぶことです。実践を通してデジタル活用を体験することで、問題に対してデジタルで解決する発想が身につきます。(デジタル思考)

また、重要なのはリスキリング &キャリアシフト、つまり学び続け、変わり続けること。テクノロジーは日進月歩です。トレンドや当たり前がコロコロ変わる時代に生きる私たちは、自分自身も変わり続けていくことが大切なのです。

▼デジタル人材育成支援「Work Switch+Digital」

https://www.persol-pt.co.jp/ws_digital/

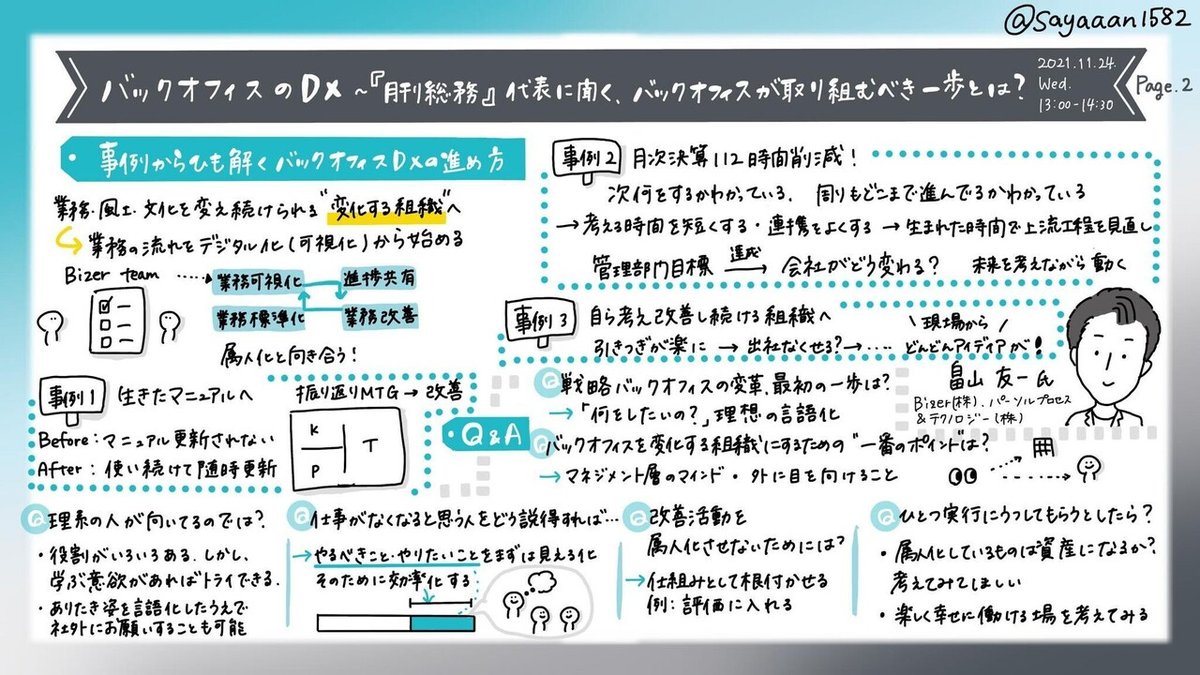

事例からひも解くバックオフィスDXの進め方

スピーカー:パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 プロダクト統括部 Bizer team部ゼネラルマネージャー 兼 Bizer株式会社 代表取締役 畠山 友一

企業を支えるバックオフィスは、世の中や企業の変化に合わせて業務・風土・文化を変え続けられる”変化する組織”になる必要があります。では、何から始めれば良いのでしょうか?

まずは業務の流れを可視化することから始めましょう。しかし、業務の流れは刻々と変わっていきます。以下のようなサイクルを繰り返し、継続的に利用して小さな改善を繰り返すことで組織的に改善する文化を醸成していきます。

・業務可視化

・進捗を共有

・業務改善

・業務標準化

「Bizer team」を利用することでサイクルを回す仕組みを作ることができます。

▼Bizer team

https://bizer.jp/team/lp/lp-001/

今回は「Bizer team」を利用して変化する組織を実現している事例を3つご紹介しました。3つの例を通して見える効果としては、大きく3つあります。一つ目は作業時間の短縮、二つ目は振り返りを通した改善体制、そして三つ目は自ら考えて動ける組織への変化です。

ある企業では、毎月「KPT」振り返りミーティングを実施しています。内容は「Keep:継続したい、よかった取り組み」、「Problem:改善したい問題」「Try:挑戦したいこと」を書き出し、発表するものです。トライしたいことと期限を決めて、タスクに落とし込みます。2年ほど続けていますが、1個も改善案が出ないことはなかったそうです。

またある企業では、管理部門の目標設定は達成した先に会社がどう変わるのか重要だという気づきがありました。

自分に属人化している業務は会社の資産になるのか、楽しく働ける場とはどんなものか、まずは考えてみるのが今回のセミナーのネクストアクションになりそうです。

------------------------------------------------------------------

▼無料Webセミナー毎月開催中!

毎月デジタル人材育成やDXに関する情報を発信しています。

こちらもお待ちしております!

文・グラレコ/さーや

Twitter:https://twitter.com/sayaaan1582