【詩を食べる】愛の悩みと「故郷」(ヘルダーリン)/栗とクランベリーのラム酒ケーキ

それゆえ消えぬがよい、この悩みも。地上の子で

わたしはあるらしい、愛するように そして悩むように つくられて

いる。

ここは、詩情を味わう架空の食堂「ポエジオ食堂」―詩のソムリエによる、詩を味わうレシピつきエッセイです。気高く、比類なく美しい詩を残したドイツの詩人・ヘルダーリン[1770~1843]の愛の詩を紹介。一緒に香り高いラム酒のケーキをお楽しみください。

深夜の電話

年下の友人から、ふいに電話がかかる。こういうときは大体、恋愛の話だ。

好きな人ができた、とか。別れようか悩んでいる、とか。

もちろん真剣にはちがいないが、ほかのあらゆる悩みとちがって、どこか甘さが入り混じっている。長いときは2時間くらい喋って「またね」と切ったあとも、その甘美が胸に残る。なつかしい苦しみ。わたしにも、恋に悩みぬいたときがあったなぁ。こういうときはホット・バタード・ラムみたいなあったかいカクテルを無性に飲みたくなる。

情熱と、受難と。ヘルダーリンの詩と風土

愛が深いほど、悩みも深さを増す。

そういえば、ドイツ語を学んでいる友人が、こんなことを教えてくれた。

ドイツ語で、「苦しむ、悩む」は"leiden"。でも、この動詞に können(〜することができる)や mögen(〜したい)などの助動詞を合わせると、「(~が)好き」という意味になる。友人は最初、会話の中で「君は苦しみたいか」ってどういうこと?と戸惑ったそう。

さらに、leidenに「集合・状態」をあらわす-schaftが付いた《leidenschaft》は、直訳すれば「苦しみの状態」になる…はずが、「情熱」という意味で使われるんだとか。

苦しみを正面から引き受けつつ、湧き上がってくる情熱。なにかに向かう愛と悩みとが表裏一体であることを、昔の人たちは見抜いていたのだろう。

そんなドイツの詩人ヘルダーリン(Johann Christian Friedrich Hölderlin) [1770~1843]こそ、愛するゆえに、悩みぬき、珠玉の逸品を残したひとである。

ヘルダーリンは、南ドイツ・シュヴァーベンという敬虔なキリスト教の地方で生まれた。亡き父は説教師、母は牧師の娘。彼も聖職者になることを望まれ、神学校に進んだものの、聖職につくことを拒んだ。

そんなこんなで、27才のときゴンタルト家の家庭教師となったことが、運命の女性との出会いをもたらした。ズゼッテ夫人。詩のなかで「ディオティーマ」という名を与えられ、永遠に生き続ける女性。すでに4人の子がいた彼女は26才、黒髪に白い肌の美しい女性だった。

数千年、離れられない恋

ヘルダーリンは天使のように美しく聡明なズゼッテを神のように崇め、深く愛するようになった。出会いから半年ほどで親友にこう言っている。

「僕の精神が数千年の間離れることができない、そして離れられない人がこの世にいるのだ」(ノイッファー宛書簡)

数千年!すごい確信だ。

この出会いが、いかに彼に生きる力を取り戻させたか。心の底からほとばしる瑞々しい感動を歌い上げた詩「ディオティーマ」は今読んでも色褪せない輝きを放つ。

ひさしいあいだ枯れしぼんで閉ざされていた

わたしの心は いま美しい世界に挨拶する。

その枝々は芽ぐみ つぼみをつける、

新しい生命のみなぎりに。

そうだ、わたしはもういちど生に帰ってきた、

さながら大気と光をあびて

わたしの花たちのきよらかな力が

古い殻を破って躍り出たかのように。

この詩によって、彼の魂は直感通り、数千年ものあいだ彼女を離れないでいるのだ。

癒やすことを拒む痛み

しかし、幸せは長くは続かなかった。おそらく、ふたりが心を通わせていることが周りに気づかれたのだろう。出会いから約2年半がたった1798年、彼は出て行った。ズゼッテは深く悲しみ、彼の机に残っていた黒パンのかけら(!)まで「聖遺物のように」大事に身に着けていたというので、彼女のほうでもこの詩人をそうとう愛していたのだろう。

その後も交流は続いたが、もとより結ばれるはずもないふたり。1802年、ヘルダーリンは重い精神疾患におちいり、ズゼッテも病気でこの世を去った。

「故郷」は、1800年に、そんな悩みのなかで書かれた詩だ。

嬉々として舟人は 故郷の静かな流れへ

遠い島々から 漁を終えて帰ってくる。

そのようにわたしも 悩みほどにたくさんの

よい収穫があったなら たのしく故郷へ帰るだろうに。

むかしわたしを育ててくれた親しい岸べよ、

きみらは愛の悩みをしずめてくれるだろうか、

わたしの若い日の森たちよ、わたしが帰れば

きみらはもう一度やすらぎをわたしに返してくれるだろうか。

美しくのどかな故郷の風景。変わらぬ人たち。傷だらけで故郷に帰る時は誰でもこう思うだろう。詩人は、この2節に、のちに書き足して完成させている。詩人は、知っていた。小川や山々、家族が心の傷を癒そうと彼をつつんでくれるのに、どんな慰めも、この悩みを胸から追いやることはできないだろうと。

なぜなら 天上の火をわたしたちに授ける神々は

聖なる悩みをもわたしたちに贈るのだから。

それゆえ消えぬがよい、この悩みも。地上の子で

わたしはあるらしい、愛するように そして悩むように つくられて

いる。

愛に悩んだとき、この最後のスタンザの力強さは胸にしみる。

「消えぬがよい」という言葉には、愛が与えた苦しみをむしろ消したくないという痛切な願いがこめられているように聞こえる。まるで、痛みが消えたら、愛した記憶も消え去ってしまうかのようだ。「聖なる悩み」とするのは、生の世界へ連れ戻してくれたズゼッテ(ディオティーマ)との出会いを、やっぱりどれだけ辛くても、限りなく尊いことだと感じているからだろう。親の望むまま聖職者になっていたら出会えなかった、誰にも侵されない宝もののような日々。

わたしもまた、終わった恋愛をいつまでも引きずっていた時、「それだけ好きになれる人と出会えたのって、すごいことじゃん」と友人に言われてハッとしたことがある。たしかにその通りだ。挫折の多い人生を歩んできたが、そのおかげで出会えた。こんなに涙が出てくるのかと自分でも引くほど泣いたけど、人を愛することができて幸せだった。

愛の悩みは苦しいけれど、地上の子であるわたしたちに贈られた天上の火だと思うと胸がキュッとする。ゆっくりと消えるまでは、そっと灯しておきたいものだ。

恋に落ちた地上の子のための。栗とクランベリーのラム酒ケーキの作り方

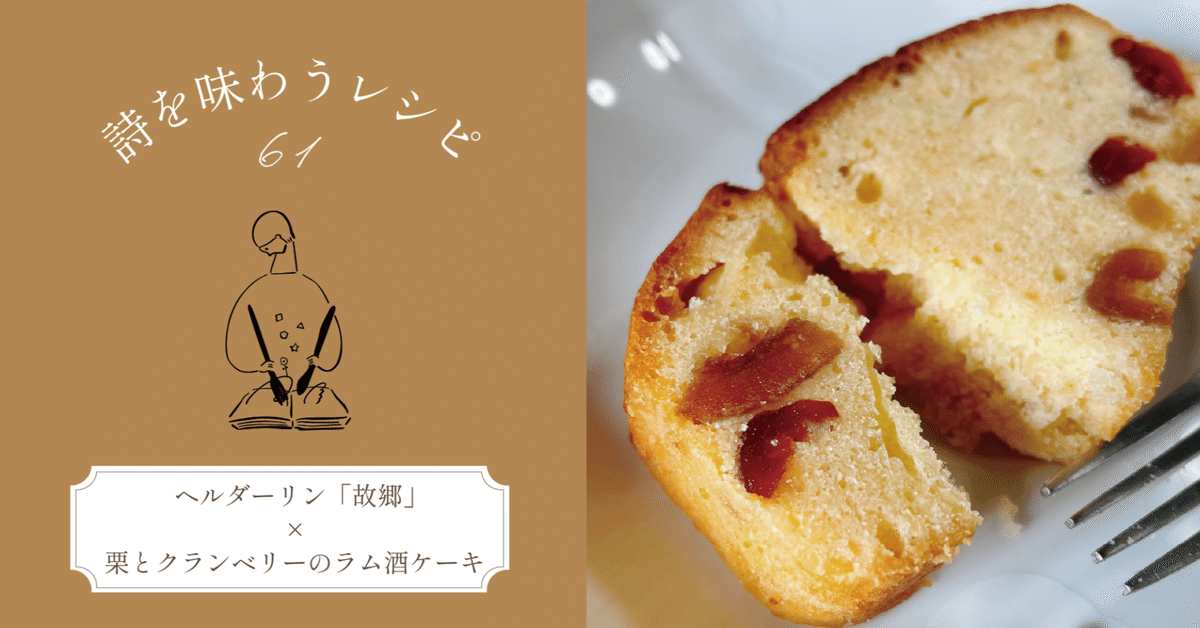

この詩を味わうために作るのは、栗とクランベリーのラム酒ケーキ。

ラム酒にはいろんな種類があるが、3年以上ものあいだ樽で熟成されたダーク・ラムの濃厚な香りがふたりの愛にふさわしいだろう。

ケーキに入れるのはダーク・ラムをまとわせた栗とクランベリー。一見、出会わなさそうな者同士だが、深いコクと甘さの栗と、さわやかな酸味のクランベリーはケーキのなかで響き合い、あと引く余韻をつくる。栗だけでも、クランベリーだけでも出せない味が生まれる。

栗とクランベリー、ラム酒、たっぷりのバターが渾然一体となって、焼き上がる頃にはえも言われぬ香りで部屋が満たされる。ケーキが香ばしく焼き上がったところに、ラム酒を仕上げに塗ってラップで包み、休ませてからいただこう。あとから恋を思い出すように、じっくりと時間をかけ熟成させるのがおいしさの秘訣。

しっとりと上品なラム風味のケーキはもう一口、あと一口と食べたくなり、食べ終わったあともずっとケーキのことを考えてしまうような、悩ましい食べものである。

ああ、地上の子でよかった(悩みと情熱は、たしかに一体だ)。

【材料】

・バター 105g

・全卵 2個

・薄力粉 90g

・アーモンドプードル 15g

・ベーキングパウダー小さじ2分の1(2g

・グラニュー糖 95g

(ほかの砂糖でもよいですが、グラニュー糖がスッキリとしていて上品)

・マロングラッセ 50g〜お好みで

※フタバ食品さんのブロークンを使用。大きいマロングラッセは砕く

・クランベリー 20g〜お好みで

・ラム酒 30ml+仕上げ10ml

【道具】

量り、ボウル、ふるい、ハンドミキサー、ゴムベラ、パウンドケーキの型(iwaki 角型 18×8cm使用)、刷毛(あれば)

【下準備】

・マロングラッセとクランベリーはダークラムにつけておく(1時間ほど)

・バター、卵は室温にもどしておく。バターは指で押せるくらいの柔らかさ。

・粉類はあわせてふるっておく。

・型の準備(クッキングシートを引く、バターを塗るなど)

【作り方】

①バターに砂糖をゴムベラでなじませ、ハンドミキサーで白っぽくふんわりするまで混ぜる。

②といた卵を、10回ほどにわけて、その都度ハンドミキサーでしっかり混ぜる。

〜オーブンを180度で予熱開始〜

③ラム酒につけた栗とクランベリーを入れ、ゴムベラでざっくり混ぜる。

④粉類を入れ、10回ほど大きく底からすくうように混ぜ、型に流し入れる。

⑤予熱したオーブンで、40分ほど焼く。(オーブンによって異なるので、様子を見ながら)竹串を真ん中あたりに刺してなにもついていなかったらOK

⑥焼き上がったケーキに、ラム酒をさっと刷毛で塗り(刷毛がなかったら手のひらで)、ラップをして休ませ、冷蔵庫で冷やす。

冷やしてから食べるのがおすすめ。

作者について

ヨハン・クリスティアン・フリードリッヒ・ヘルダーリン(Johann Christian

Friedrich Hölderlin) [1770~1843]

1770年に南ドイツ・ラウフェンに生まれ(ベートーヴェンと同い年)、テュービンゲン大学で神学生として哲学を学ぶ。卒業後は、聖職者にはならず家庭教師をしながら詩作を行った。詩をはじめた学生の頃は形式主義的な詩にとどまっていたのが、「他のいかなる作品とも比類することができない」(byヤスパース)詩へと変わったのはやはりズゼッテへの愛と苦悩によるものだろう。ズゼッテとの仲は悲恋となり、30代で統合失調症を患いその後人生を病に苦しみながら塔の中で過ごした。

生前に出された詩集は、同郷の詩人たちによって出された一冊のみ。ロマン派の人々に評価されたものの、彼の詩が真価を発揮し、ドイツを代表する詩人に押し上げられたのは死後しばらく経ってのこと。象徴派の詩人シュテファン・ゲオルゲが価値を見出し、彼のまわりの詩人たちが原稿をかき集めて全集を編んだことが世界中の愛読へとつながった。(日本に紹介したのは生田春月)

現代哲学への影響も大きい。ニーチェやハイデガーなどの哲学者に影響を与え、アドルノは狂気の産物のように扱われてきた後期の作品群に「パラタクシス」(並列的構文法)という新しい詩のありかたを見出した。

はじめてさんには岩波の『ヘルダーリン詩集』がおすすめ。訳者は川村二郎さん。1944年に高校の図書館でヘルダーリンを読み、その詩集は戦争で焼けて…という後書きに心打たれる。海外の詩を研究して、訳して、本にするのはどれだけ骨が折れることだったか。頭が下がる。

美しさでいうと、やはり手塚富雄氏の訳。こちらも読み比べにぜひ。

最後まで読んでくれてありがとうございます!よかったら「スキ」(♡マーク)やコメントをいただけると励みになります。(「スキ」はnoteに登録していなくても押せます◎)

今日もすてきな一日になりますように。

詩のソムリエ Twitter 公式HP

ほかのレシピはこちらからどうぞ

お知らせ:公式LINEはじめました

noteの更新や、心がほっとする詩をお届けします。ぜひ友だち追加していただけるとうれしいです!

いいなと思ったら応援しよう!