旅先で何もかもがうまく行ったら、それは旅行じゃない【本:ラオスにいったい何があるというんですか?】

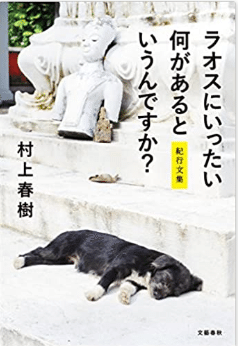

村上春樹氏の小説で、『ノルウェイの森』『国境の南、太陽の西』『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の3冊は以前読んだことがあって、今のタイミングで何かに惹かれる想いで、この『ラオスにいったい何があるんですか?』という本を4冊目に選んだ。

『ラオスにいったい何があるんですか?』という質問もさることながら、ページをパラパラと見開いていて、ふと、この質問は、村上春樹氏がラオスへと向かう経由地ベトナムで、ベトナム人が聞いてきたものだということを知って、より今のタイミングに「選ばれた」小説だと思う。

知らなかった。このタイトルから勝手に想定し、この小説は全てラオスについて書かれているものだと思っていたのだが、実際は村上春樹氏が過去20年以上に渡って書き続けていた、多くの場所での文章をまとめた紀行文集だったということを。

発行年数が2015年と、比較的新しい著書であるため、前述の3冊の本が書かれた場所や、当時の状況が繋がった。ボストン、アイスランド、ミコノス島、フィンランド、ポートランド、ニューヨーク、熊本、トスカーナ、そしてタイトルの質問の対象になった目的地ラオスのルアンプラバン。読み終わった後、「そうだ、私は、メコンデルタのお気に入りのリゾートで、こんな物語や紀行文が書きたかったのだ、でも、もしかしたら、すでにいくつか書いている現在進行形なのだ。」村上春樹氏が20年かけたその文集の重みを感じながらも、案外自分も自分が好きなことができているのかもしれない。

チャールズ河畔の小径@ボストン

・たくさんの水を日常的に目にするというのは、人間にとってあるいは大事な意味を持つ行為なのではないだろうか。しばらく水を見ないでいると、自分が何かをちょっとずつ失い続けているような気持になる。

・自分という存在が、自然の巨大なモザイクの中の、ただのピースのひとつに過ぎないのだと感じとることになる。

・知的専門職人口

・情景的な魅力

・感情を同化させることができる

・でも本当に素晴らしいのは、レースの翌日かもしれない

緑の苔と温泉のあるところ@アイスランド

・『スプートニクの恋人』『国境の南、太陽の西』のアイスランド語翻訳

・アイスランドの観光産業は5月くらいに始まって、8月の終わりまで

・冬場は夜が長くなる。北の方では一日のうち太陽が出ているのが二時間くらい。人々はうちにいて、本を読むか、貸しビデオでも見ているしかない。

・読書好きの国

・家にどれだけきちんとした書棚があるかで、その人の価値が測られるという話も聞いた

・アイスランドは人口あたりの作家の数が世界でいちばん多い国

・免疫力も強くないので、一度疫病が入り込むと、収拾がつかなくなってしまうため、外国からの動物の持ち込みが厳しく制限されている

・アイスランドの主要産業は漁業であり、魚は新鮮でおいしい

・モンゴルやトルコを旅行したときは、どこへいっても羊しかない

・クリアな人生観には刮目すべきものがあるような気がする

・遠い古代に連れ戻されてしまったような気持ち

・この島には無人の沈黙がとてもよく似合っている

・ジェール・ヴェルヌ『地底旅行』

・温泉を利用して地熱発電、冬場の給湯暖房、温室栽培にも使っている

・ブルーラグーン:となりの地熱発電所が排出する「排水」

・受信的な大量情報が中心になって動いている日本からやってくると、こういう発信的情報に満ちている国はとても新鮮に見えるし、同時にまたちょっと不思議にも見える

・苔と沈黙と精霊に満ちたこの不思議な北辺の島の、ひとつの魂のあり方

おいしいものが食べたい@オレゴン州・メイン州ポートランド

・美食都市

・オレゴン州ポートランドは林業と漁業を中心に着実に発展を遂げることになる。また人口稠密なカリフォルニア諸都市に農作物を供給する要としての役を担うようになった

・クォリティーの高い、しかし華美ではない生活環境

・食材が自らのうちに備えている自然な力に、あくまで手を添えるかたちで料理が作られている

・日々意欲的に更新されていかなくてはならない

・食材の新鮮さと豊かさと、土地の持つ自由な気風

・全米でいちばんの規模を誇る独立系書店「パウエル」

・市の郊外にはナイキの本社

・人口あたりレストランの数がいちばん多い街で読書量が多い街

・メイン州ポートランドは、1600年禅語に英国人により「発見」される

・より自由で健康的な生活環境を求めるようになった人々

懐かしいふたつの島で@ミコノス島とスペッツェス島

・3か月ほど、ギリシャの島に住んでいた

・『遠い太鼓』という旅行記

・ミコノス島は小説『ノルウェイの森』を書き始めた場所

・ローシーズンの時期にギリシャの島に住むようになったのは、だいいちに生活費が安かったから、そして天候のよくないオフシーズンの島は、静かに仕事をするのに向いている

・僕は日本で仕事をすることに当時疲れていて、外国に出て面倒な雑事を逃れ、ひっそり仕事に集中したかった。できれば腰を据えて、長い小説も書きたかった。だから日本を離れて、しばらくのあいだヨーロッパに住むことに決めたのだ

・不便さは旅行を面倒なものにするが、同時にまたそこにはある種の喜び、まわりくどさがもたらす喜び、も含まれている

・半年ハードに働き、あとの半数はのんびり暮らす

・レジデンス・ミコノス

・当時は日本はバブル経済の真っただ中にあった。それも僕が日本を出てきた理由のひとつだった。国家的規模での躁状態みたいなものに、僕としてはいささかうんざりしてしまった

・浜辺を散歩し、カフェに入ってコーヒーを飲む

・レモンとオリーブオイルをかけた新鮮な魚料理を

・当時、『世界の終りとハードボイルド。ワンダーランド』という小説を書き上げた30代半ばの作家

・24年ぶりに戻ったギリシャの島。でも、灯台の草の上に座って、まわりの世界の音に耳を澄ませていると、あの当時から僕自身の気持ちはそれほど変化していないみたいにも感じられる。

・車がまだ走っていないイドラ島

・日常の延長線上に戻っていく。僕が属する本来の時間性の中に戻っていく

シベリウスとカウリスマキを訪ねて@フィンランド

・旅先で何もかもがうまく行ったら、それは旅行じゃない

・シベリウスがその人生の大半を送った有名な山荘「アイノラ荘」

・豊かな感受性を持った芸術家の、自然の中でのきわめて簡素な、質素なといっていいかもしれない、生活ぶりだ

・人生の贅沢の基準

・多くの読者はフィンランド語の翻訳が出る前に英語で読んじゃうから、翻訳の出版事業はここではなかなかむずかしい

・フィンランド語は他の西欧言語とはいくぶん異なった言語構造を持ち、日本語と似た要素を持っている

・ハメーンリンナからタンペレ:船上から湖と森の見事な風景を堪能できる

・『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』のフィンランドのシーンをすべて想像で書いてしまってから、このフィンランド取材へ

大いなるメコン川の畔で@ルアンプラバン(ラオス)

・ハノイで1泊したときに、ベトナム人から「どうしてまたラオスなんかに行くのですか?」と聞かれた。いったい何がラオスにあるというのか?僕には答えようがない。その何かを探すために、これからラオスまで行こうとしているわけなのだから

・ラオスは東南アジア唯一の内陸国で、IMFによると後発開発途上国とカテゴライズされている

・どこかのNPOなり海外援助部門なりが僧衣に合わせてオレンジ色の素敵な傘を、彼らのために作ってあげるべきではないだろうか。そうすれば色彩の統一感がいっそう際立ち、僧侶としての彼らのアイデンティティーも、より揺るぎないものになるのではないか

・信仰心の篤い街

・人々の日々の営みの自然な一部

・ラオスはいちおう社会主義国だが、民間の仏教信仰は、国家システムを超えたところで根強く淡々と、メコン川の流れが途切れることがないのと同じように、変わることなく機能している

・たとえ形だけの真似事でも、実際に続けているとそれはいつか本物になる

・ルアンプラバンの街のすぐ前にはメコン川が、文字通り滔々と流れている。その長大な川はラオスの国土を縦に貫いて流れ、土地を肥沃にし、水産物の恵みを与え、交通の大事な手段になる。

・メコン川は方々の支流を集めて下流では巨大な河川となり、河口近くに有名なメコン・デルタを形成するが、このあたりでも川幅はまだ100メートルほどしかない

・「何事も体験だから」

・「たとえ形だけの真似事でも、実際に続けているとそれはいつか本物になる」

・東南アジアとはいえ、内陸の深い山の中にあるこの地方は、冬期にはかなり冷え込むことがある

・川を巡る風景には、豊かな自然の恵みの感触と共に、大地への畏れがもたらす緊張が同居している

・冷たいココナッツ・スープと白身魚の蒸し料理(モク)

・ラオスの食事はベトナム料理とタイ料理のちょうど中間

・アマンタカ:20世紀の初めに、フランス人の作った病院施設

・普段、(日本で暮らしているとき)僕らはあまりきちんとものを見てはいなかったんだな。何かひとつのものをじっくりと眺めたりするには、僕らの生活はあまりに忙しすぎる

・手持ちの想像力

・そこは僕らの出来合の基準やノウハウを適当にあてはめて、流れ作業的に情報処理ができる場所ではないからだ。僕らはいろんなことを先見抜きで観察し、自発的に想像し(ときには妄想し)、前後を量ってマッピングし、取捨選択をしなくてはならない。

・優しい親近感を与えてくれるところは、西欧の寺院とはずいぶん雰囲気が異なる。西欧の寺院には、見るものを圧倒し、荘厳な気持ちにさせようとするところがある。それはそれで素晴らしいのだけど、ラオスの寺院にはそういう「上からの圧倒的な力」みたいなものはうかがえない

・街角には美しいブーケンビリアの花が、ピンク色の豊かな滝のように咲きこぼれている。しかし一歩街の外に出れば、そこには泥のように濁った水が雄々しく流れるメコン川があり、夜の闇の中に響くラディカルな土着の音楽がある

・「ラオスにいったい何があるんですか?」というベトナム人の質問に対して、僕は今のところまだ明確な答えを持たない。ラオスから持ち帰ってささやかな土産物のほかには、いくつかの光景の記憶。それらの風景が具体的に何かの役に立つことになるのか、ならないのか、それはまだわからない。結局のところたいした役には立たないまま、ただの思い出として終わってしまうのかもしれない。しかしそもそも、それが旅というものではないか。それが人生というものではないか。

野球と鯨とドーナッツ@ボストン

・かつて住民の一人として日々の生活を送った場所を、しばしの歳月を経たあとに旅行者として訪れるのは、なかなか悪くないものだ

・ボストンは、ニューヨークほどの活力や、文化の多様性や、エンターテイメントの豊富な選択肢はないし、サンフランシスコのようなスぺクタキュラーな眺望も持たないが、そこにはボストンでしか見受けられない独自のたたずまいがあり、独自の文化がある

・ボストン・ステート・オブ・マインド(ボストン的な心のあり方)

白い道と赤いワイン@トスカナ(イタリア)

・2、3年、ローマに住んだことがある

・不便さも慣れてしまえば、悪くはないもの

・『ノルウェイの森』『ダンス・ダンス・ダンス』という2冊の長編小説と1冊分の短編小説を書いた

・実際にイタリアで生活していると、様々な現実的トラブルがほんとうに次々に襲い掛かってくるのだけれど、それを補ってもあまりある美しいものが、それらの日々には含まれていたような気がする。生きることの本来の自由さ、ひとことでいえばそういうことだろうか。

漱石からくまモンまで@熊本県(日本)

・地球のはぐれ方

・好奇心旺盛な小説家

・のんびりと考えごとをしながら走るのが好き

・日奈久温泉の「金波楼」

・九州横断特急

・とても複雑な仕組みを持つ世界に僕らは生きているのだ。そこではイメージがずいぶん大きな意味を持ち、実質がそのあとを懸命に追いかけていく

ちなみに、この紀行文集の中には、ニューヨークのジャズシーンやタイムマシーンの話も記載されていたのだが、いかんせん、ストーリーの対象が大都市になると、あまり興味深い言葉も無かったので、飛ばしました。

村上春樹氏は、このタイトルに対してラオスへ行った後も「まだ明確な答えを持たない」と言っている。そういうものなんだと思う。答えは無いけれど、自分だけがわかる「探していたものは、これだった」「行く理由は、これだった」という答えを持ち合わせる人々もいるし、理由は無いけれど書きたくなる感受性や想いが溢れ来ることもある。

さて、いつか旅の紀行文集をかくときに、どういった場所が思い出深いかなぁと思いめぐらしたら、懐かしい場所が出てきました。当然、メコン川の国々は外せません。

ダブリン(アイルランド)、エジンバラ(スコットランド・英国)、マラケシュ(モロッコ)、プラハ(チェコ)、メコンデルタ(ベトナム)、ルアンプラバン(ラオス)、蘇州(中国)、ブダペスト(ハンガリー)・・・。

書き続けたい。

創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி