「日本」の英語呼称「Japan」マレー語移入説について考えてみた(承前)

「日本」を意味する英語「Japan」の語源について、☟前回の記事では、

『Oxford English Dictionary(OED)』の「Japan」項に、その語源として「Yule」説を根拠に、華語からマレー語経由でヨーロッパに入ったものが元になった、との説明がある

「Yule」説に否定的とされる歴史学者の岡本良知が、昭和八年(1933年)慶應義塾大學三田史學會『史學』誌に発表された論文では、ポルトガル人が十六世紀に入ってインド・マラッカ・スマトラ等へ到来したにもかかわらず、彼らの文書などには「ジャパン」に類する語が見当たらないとしておられる

また同論文で、十六世紀後半になってようやく、ヨーロッパで制作された地図に「ジャパン」に近い音の国名が書き込まれるようになったと指摘されている

1577年に刊行された『The History of Trauayle in the VVest and East Indies』という本の中の Richard Wylles による「Of the Ilande Giapan, and other litle Isles in the East Ocean.」という文に、日本を指す語として「Giapan」「Iapon」「Iapan」の3つが出てくるが、これが 英語「Japan」の初出とみられている

ということがみえてきたのを紹介した。

しかし、肝腎の「Yule」説とはどういう内容なのかがわからない。

OED に「'acquired from the traders at Malacca in the Malay forms' (Yule)」という引用文らしき一文があるからには、何かしらの彼のご著書に載っているのではないか。じゃあその中からアタリをつけて探してみよう、ということになった。

ユールの「マレー語経由説」はどこに載っているのか?

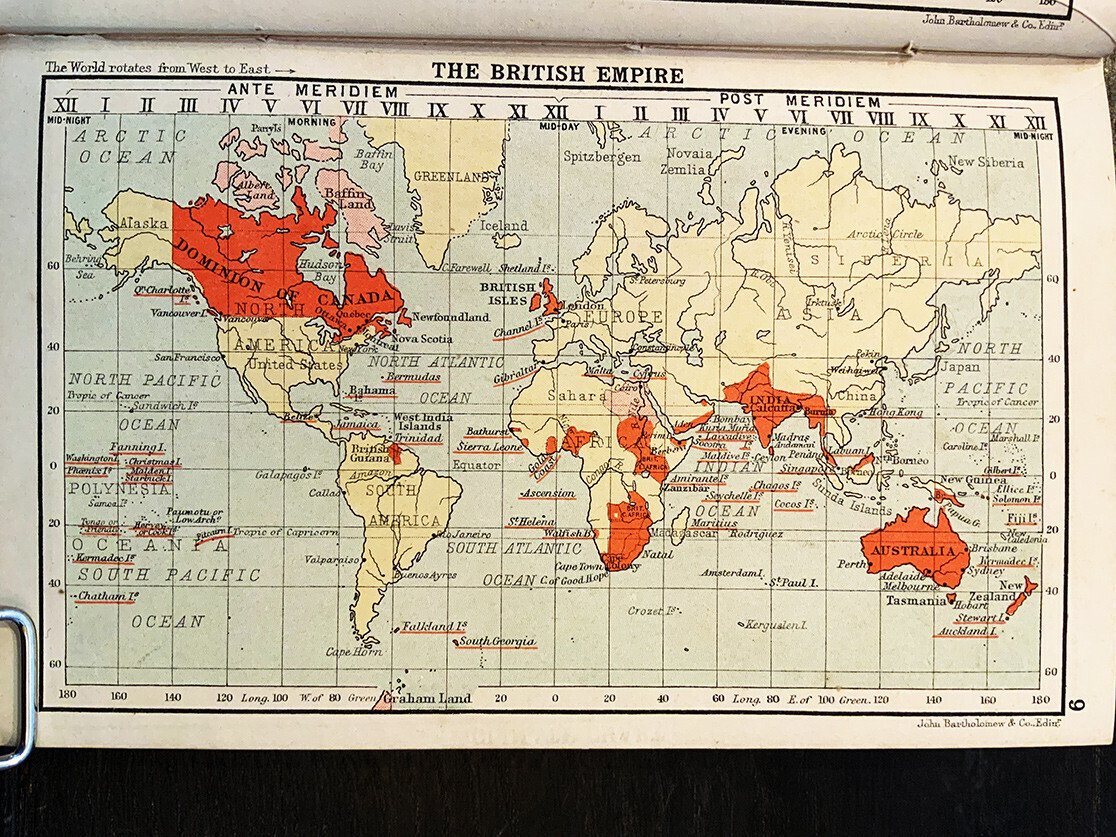

☝十九世紀末くらいの大英帝國版図を示す図。

OED の☝引用文でググってみても、それらしいものは引っかかってこないので、 WorldCat サイトにある Henry Yule 著作リストのうちで、載っていそうなものにあたってみることにした。

著書名を追っていく中に、『Hobson-Jobson』という妙な題名のついた本が目に留まった。1886年の刊行で、ヘンリー・ユール卿 Sir Henry Yule、 とアーサー・コーク・バーネル Arthur Coke Burnell との共著、ということになっている。

いかにもむかしの本らしく、

BEING

A GLOSSARY

OF

ANGLO-INDIAN COLLOQUIAL

WORDS AND PHRASES,

AND OF

KINDRED TERMS;

ETYMOLOGICAL, HISTORICAL, GEOGRAPHICAL,

AND DISCURSIVE.

というやたらと長い副題がついている。「英印俗語辭彙 并ニ其ノ語源、歷史、地文、雜說ニ就キテ」というような意味合いになるだろうか。

辞書のたぐいであれば、少なくとも「ユール説」があるかないかは手間なくわかるだろう、というなまけた考えで、まずはこれをみてみることにした。

とはいえ、ググってみても何も引っかかってこない、件の OED 「引用」フレーズをぐーぐるぶっくすにほうり込んだところで徒労におわりそうだ。

そこで、☟に引いてある OEDの「Japan」語源解説のなかから、「マレー語経由説」に直接つながる「…… < Malay Jăpung, Japang, ……」のところの「Jăpung」がないか検索してみた。

あった☆ ☝左側3段落目のしまいのところ。なんと「Japan」が立項されていて、その中に書いてあるのだった。

Oxford University Press (オックスフォード大学出版局)サイトにこの本の覆刻版ペーパーバックが出ていて、その解説をみると

•Hobson-Jobson is a unique lexicon of British India, part dictionary, part social history, a hugely entertaining compilation of words and phrases. This is the only edition to include an introduction and notes that shed light on the book's origins, influence, and cultural significance.

•A classic work of Victorian scholarship, the glossary unlocks the Raj through its language and is the perfect introduction to colonial attitudes.

•Sensitively abridged to preserve the range and idiosyncratic nature of the original, focusing on entries of particular cultural, historical, linguistic, and literary interest.

•The introduction traces the book's creation, reception, and literary influence, revealing its influence on the Oxford English Dictionary and the attitudes that influenced the choice of entries and their treatment.

•Notes explain historical and cultural references and reveal how the glossary both reinforces and challenges Indian stereotypes.

「•『Hobson-Jobson』はほかに類のない英領インド帝国事典で、当時現地で通用していた方言俗語辞書と、それから当地の社会史の解説書を兼ねた、非常におもしろい語彙集である。

•ヴィクトリア朝時代の代表的な学術書であり、大英帝国のインド支配(The Raj)がどのようなものであったかを言語を通じて明らかにしているとともに、支配者層の植民地に対する考え方について理解する、恰好の入門書ともなっている。

•収載されている方言俗語の解説は、その文化や歴史、そしてことばや文学といった観点に重きをおいて、その語の意味する範疇や独特の風変わりな意味合いがうまく伝わるように意識したまとめ方がなされている。

•序文には、この『Hobson-Jobson』が編纂されるに至った経緯、世に出てからの評判、文学への影響、そして OED の収載語彙選択とその語義解釈とにどれほどの影響をおよぼしたのかがあきらかにされている。

•また註解には、この事典を編むにあたり参照した文献について、歴史的・文学的な解説を加えるとともに、それぞれがどのようにインドに対しての固定観念を強めたり、あるいはそれを取り払おうとしたりしているのかについても説明している。」

……と、文意としてはまぁこんな感じだろうか。

ちなみに「Hobson-Jobson」という語そのものは、ヒジュラ暦第1月にあたるムハッラム月10日(「アーシューラー」と呼ばれる)におこなわれるシーア派ムスリムの宗教行事「ムハッラム祭」に由来するという(ヒジュラ暦は太陰暦なので、毎回季節はかわる)。

☝で東京大学東洋文化研究所の鎌田繁が解説しておられるように、敬虔な信者の男たちが殉教者であるイマーム、フサインとその子息とを悼んで自らを鎖で鞭打ちながら行進する、というラディカルな行事があるのだが、その際に連呼される「Ya Hasan! Ya Husayn!(おおハサンよ、おおフサインよ!)」という叫び声がなまったもの、ということだ。

そういう由縁の語を「風変わりな異文化」にまつわる方言俗語事典のタイトルにしてしまうあたりが、植民地支配層の鼻持ちならなさともいえようか。

ヴィクトリア朝英領インド帝国俗語事典の「Japan」解説

☝十九世紀末くらいの英領印度帝國地図。

少なくとも現在インターネット上にぱっと見つかる範囲では、『Hobson-Jobson』の「Japan」項について言及されているところはないようなので、この際その中身をこまごまみていくことにしよう。

Japan, n.p.

見出し語のあとの「n.p.」というのはおそらく「n. plural」、つまり英文法で複数形の動詞をとる名詞を意味しているのでは……とおもうのだが、しかし現代では単数形の動詞がつづくのが普通だから、自信はない。

Mr. Giles says: "Our word is from Jeh-pun, the Dutch orthography of the Japanese Ni-pon."

What the Dutch have to do with the matter is hard to see.

「ジャイルズ氏は『日本語で「Ni-pon」というのをオランダ人が「Jeh-pun」と音写したものが、我々の「Japan」という語の元になった』というが、はたしてオランダ語経由だろうか」と疑問を呈しておられるようだ。

この「Mr. Giles says」というのは、どうやらハーバート・アレン・ジャイルズ Herbert Allen Giles が1878年に出した『A Glossary of Reference on Subjects Connected with the Far East』のことを指しているようだ。

この本の p. 66 に、「Japan」が立項されている。

JAPAN: 日本—sun root. Hence it is called "Land of the Rising Sun," the extreme Orient. Our word is from Jeh-pun, the Dutch orthography of the Japanese Ni-pon, as represented by the above two Chinese characters.

Formerly known to the Chinese as Wo 倭, which character was altered by the Japanese to 和. Also called 神國 the nation of gods, and 皇國 the Imperial nation.

なるほどたしかに引用のとおりに書いてあるが、その根拠は示されていない。ユールが否定的にご覧になったのもいたし方ないことだろう。

さて続き。この事典の増補版には、これの後に次のような解説がつけ加えられている。

["Our word 'Japan' and the Japanese Nihon or Nippon, are alike corruptions of Jih-pen, the Chinese pronunciation of the characters (meaning) literally 'sun-origin.'" (Chamberlain, Things Japanese, 3rd ed. 221).]

「英語の「Japan」、日本語の「Nihon」「Nippon」ともども、華語の「日本」の音「Jih-pen」がなまったものとおもわれる」ということだ。

なお、☝この『Hobson-Jobson』第二版印影版ペーパーバックには、原典の版数や刊年などが書かれていない(というか、おそらく書いてある部分を表示してくれない)のだが、たぶん☟1903年の第二版だろうとおもう。

「Chamberlain, Things Japanese」というのはバジル・ホール・チェンバレン Basil Hall Chamberlain の『Things Japanese: Being Notes on Various Subjects Connected with Japan』を指すようだ。

引用されている第三版と、内容が同じかどうかはわからないのだが、明治二十三年(1890年)に博聞社から出ているものをみると、次のように書いてあった。

Japan. Our word "Japan," and the Japanese Nihon or Nippon, are alike corruptions of Jih-pên, the Chinese pronunciation of the characters 日本, literally "sun-origin," that is, "the place the sun comes from " — a name given to Japan by the Chinese on account of the position of the archipelago to the east of their own country. Marco Polo's Zipangu and the poets' Cipango are from the same Chinese compound, with the addition of the word Kuo 國, which means "country."

The name Nihon ("Japan") seems to have been first officially used by the Japanese government in A. D. 670. Before that time, the usual native designation of the country was Yamato, properly the name of one of the central provinces. Yamato and Ō-mi-kumi, that is, "the great august country," are the names still preferred in poetry and belles-lettres. Japan has other ancient names, some of which are of learned length and thundering sound, for instance, Toyo-ashi-wara-no-chi-aki-no-naga-i-ho-aki-no-mizu-ho-no-kuni, that is, "the-Luxuriant-Reed-Plains-the-Land-of-Fresh-Rice-Ears-of-a-Thousand-Autumns — of-Long-Five-Hundred-Autumns." But we shall not detain the reader with an enumeration of them. Any further curiositiy on this head may be satisfied by consulting the pages of the Kojiki.

☝にもあるように、「Zipangu」「Cipango」のような形の音写は「日本」ではなく「日本國」を示しているようなのだが、それがそのまま「Japan」になるはずがない……。

現代でも「日本」という語とともに「日本国」という語も使われているが、それはあくまで公的な、堅苦しい場面に限られるだろう。「Japan」系統の語が、時代がくだって「Zipangu」系統の語にとって替わったのは、シッポの「-gu」とかが「Kingdom」を意味する部分ということがわかって、くっつけなくても意味が通ずる、と認識があらたまったからなのかもしれない。

それにしても、☟英語版Wikipediaの「Japan」項「Etymology」章に

In the 13th century, Marco Polo recorded the early Mandarin or Wu Chinese pronunciation of the characters 日本國 as Cipangu.[12]

☝と書いてあることすら、我が国では意外なほどしられていないようにおもえる……多くの日本人にとっては、あいかわらず「英語の壁は高い」ということなのだろうか。

それはおいといて、『Hobson-Jobson』の☟「Japan」項のつづきにも、☝と同様のことが書いてある。ただし音写は「Jih-pên-Kuo」ではなく、「Zhi-păn-Kwe」となっている。

A form closely resembling Japán, as we pronounce it, must have prevailed, among foreigners at least, in China as early as the 13th century; for Marco Polo calls it Chipan-gu or Jipan-ku, a name representing the Chinese Zhi-păn-Kwe ('Sun-origin-Kingdom'), the Kingdom of the Sunrise or Extreme Orient, of which the word Nipon or Niphon, used in Japan, is said to be a dialectic variation.

「おそくも十三世紀、マルコ・ポーロの訪れた支那においては「日出ずる国」「極東」をあらわす「Zhi-păn-Kwe(日本國)」という、われわれの話す「Japán」に似通った音韻の語があり、それをポーロが「Chipan-gu」あるいは「Jipan-ku」のように聴きとったとみられるが、それは日本においてもちいられている「Nipon」「Niphon」と同じく、この国の名を示す借入語であったとみなしてよい。」

But as there was a distinct gap in Western tradition between the 14th century and the 16th, when Japan again became known, no doubt we, or rather the Portuguese, acquired the name from the traders at Malacca, in the Malay froms, which Crawfurd gives as Jăpung and Jăpang.

「しかし十四世紀以降、十六世紀にいたりふたたびその名が聞こえてくるようになるまで、ヨーロッパにおける日本についての記録はあからさまに抜けおちてしまっている。疑いもなく、「Japan」の元となった語はわれわれ英国人、いやむしろポルトガル人によってであろうが、マラッカの貿易商人たちから聴き伝えられもたらされたのである。それは Crawfurd が指摘しているように、マレー語に由来する「Jăpung」「Jăpang」である。」

ユールのお考えは、だいたいこんなところかしらん。

そしてこのあと、ヨーロッパの文献にみられる「日本」についての記録を年代順に掲げて、ほ〜ら二世紀近くも「空白」があるでしょ? というのを具体的に示しておられる……のだが、すでに記事がだいぶ長いので、このつづきは次回にまわすことにしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?