第4回 自主映画の作り方〜脚本の書き方〜

ここでは「自主映画を作りたいけど、どう作って良いかわからない」人の為に、自分の自主映画の作り方参考に「自主映画の作り方」を解説していこうと思います。※映画の作り方は本当は人それぞれ全然違います。なので、これは私なりの映画の作り方ということで受けとっていただけましたら幸いです。ちなみに私の心の師匠は是枝監督です。

今回は脚本の書き方をお話します。

映画の中で脚本が一番好きだった私は、脚本力を強化すべく、一時期シナリオセンターや、各ワークショップ通いまくった時期がありました。そこで得た知識で重要だなと思った部分はいま自分の中で活きていると思いますが、通うべきかと言われたら通わなくてもいいかもな、という感じです。

重要なのは得た知識を使って、練習でいいので1本書いてみるということかと思います。

何十本も書いた中でこれは絶対いい、と思ったものはやはり周りに認めてもらえます。私は関テレの「大阪環状線 第8話トンネル横丁の悪魔」を書けたときは、これは確実に面白いという手応えがあり、脚本会議で通していただくことができました。(師匠の後押しも多分にあるけど、放送できるレベルであるというお墨付きがもらえたことは自信にもなりました。)

ということで、私の培った脚本を書く上で大事な知識や心得を書いていこうと思います。

脚本とは

大概の人は脚本ってなんだか想像つくと思うのですが、簡単に言うと、

「映画の設計図」とよく言われてます。(私の周りでは・・)

映画を作っていくにあたり、たくさんの人が関わってきます。

役者、カメラマン、美術、照明、ヘアメイク・・etc.

その全員がこの「設計図」を片手に、自分たちの役割を最大限に発揮していく、そのためにあるのが脚本です。

設計図というだけあって、めちゃめちゃ詳しくは書かれていないんです。その書かれてない空白をそれぞれの役職の人が、「こうかな?これどう?」と思考して、作って、監督にぶつけていく。そんで、監督が方向性があってれば採用。むしろ方向性ちょっとずれるけど、そっちのが面白いから採用、とかもあるんですけどね。(是枝監督とかそういうタイプ)

そして私個人では「世界の設計図」とも感じています。

私の尊敬する脚本家・木皿泉氏が言っていたのは、「主人公たちが生きられる世界を作らなきゃ」ということ。脚本を書くというとストーリーを書くことにフォーカスされますが、それだけじゃ足りないのです。主人公たちがどんな世界に生きているのか、細かく広くリアルに想像してそれを言葉(ト書きやセリフ)で表現していくこと。ここまでスタッフの人たちと共有できれば、スーパーエクセレント!!だと思います。それが既存の映画ではできているものが少ないかなと私は感じています。それだけ難しいことです。なので、できたあなたはスーパーエクセレントです。

概念はそんな感じで、具体的に書いていく方法を考えていきましょう。

書式の設定と注意点

まず軽く書式の設定に触れておきます。

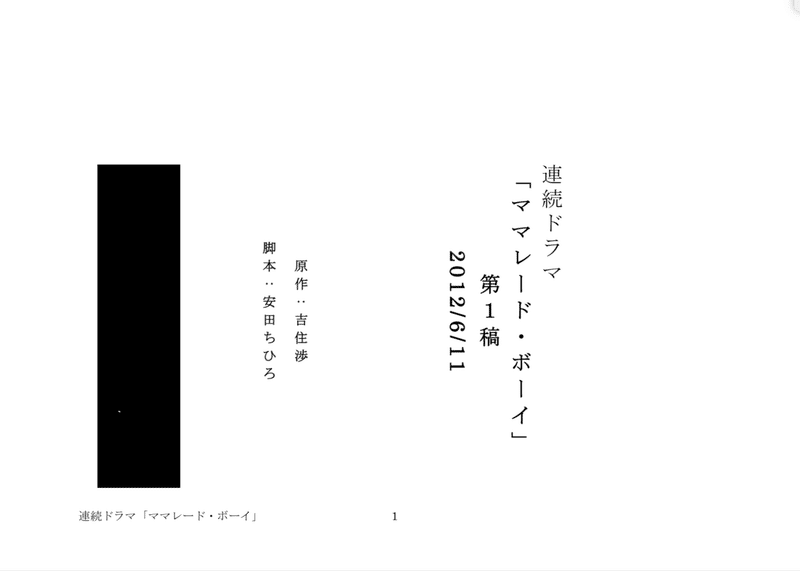

例として、大昔いろいろあってボツ(!)になった「マーマレードボーイ」の脚本を貼っておきます。

1頁目・・・タイトル・日付・筆者名・住所

2頁目・・・登場人物表

3頁目・・・本文

※正しい脚本の書き方ではなく、私の書きやすいような形式になっております。本来は20字×20字で1Pが約1分換算とするのですが、それだと書きづらいので、20字×40字になって、1Pが約2分換算になってます。

ページ数も本文から始めると数えやすいです。

1頁目はそのまんまとして、

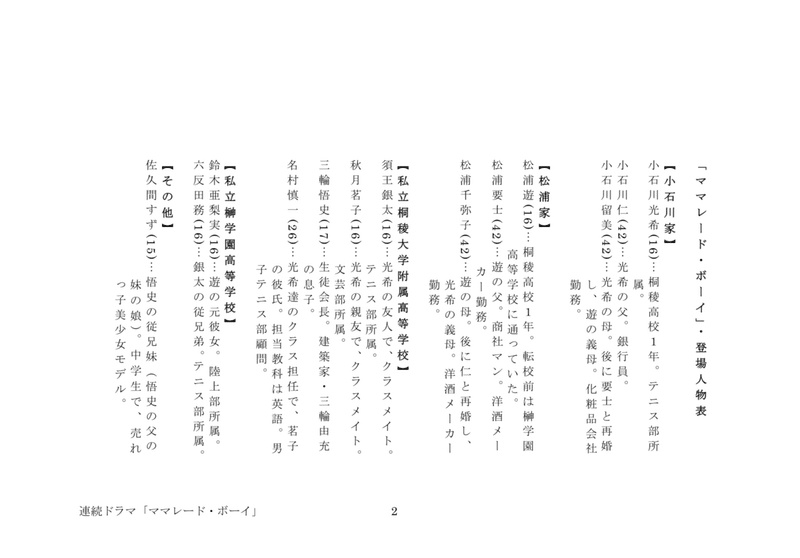

2頁目の登場人物表は、必須なのがキャラの年齢と説明です。年齢は役者を探す時に必要になってきますので、ちゃんと決めときましょう。

キャラの説明は長くなりがちですが、ここでは最低限・事実のみにしましょう。

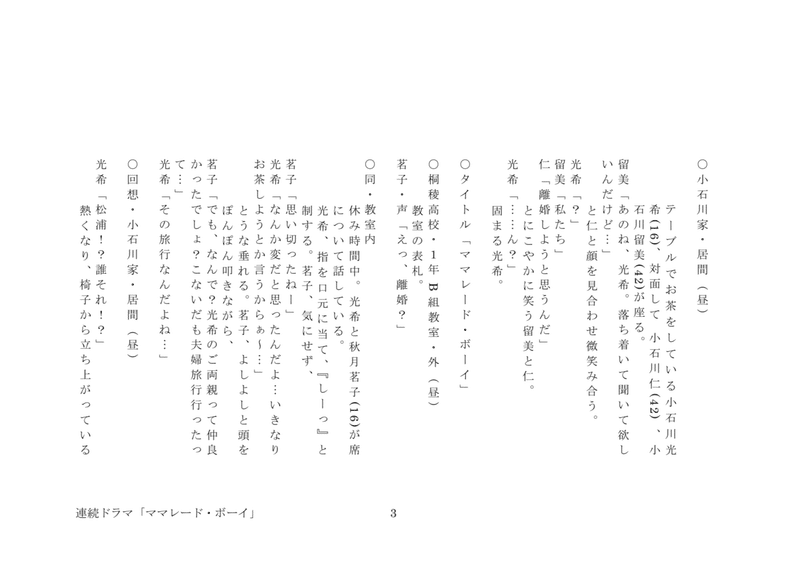

3頁目の本文は、以下3つの要素で構成されます。

柱・・・場所・時間

ト書き・・・人物の動作の説明

セリフ・・・人物が話す言葉

柱は○の部分です。後ほど清書・印刷のときにシーンナンバーを入れます。

撮影場所と、時間、朝・昼・夕・夜などを明記してください。のちのち撮影スケジュールも立てやすいです。

ト書きの注意点は、感情をそのままの言葉で書かないようにすること。動作で感情を表してください。

たとえば、

『悔しいと思った。』

ではなく、

『歯をぎりぎりと食いしばった。』

『椅子を蹴飛ばした。』

などと、悔しいを動作で表現します。

悔しい表現は人により違うので、登場人物のしそうな動きをここで書いてみる。そうすると役者さんは演じやすいのと、カメラマンもカメラワークをイメージしやすくなります。

(個人的には「悔しい」と書いて、役者さんに自由に動いてもらうのも面白いなと思うのですが、基本で言われてるのは以上のことです。)

セリフは上に登場人物の名前を書き、2回目以降は苗字を省略して名前のみの表記になります。

ちなみに、これはワードで作っているのですが、ワードのスタイルという機能をつかい、字の余白などをワンタッチで揃えられるようにしてあります。書き始めはざっと書いて、その後、スタイルを使って文書の位置を直しています。スタイルの設定は簡単なので、設定にチャレンジしてみてください。

以下、参考にしてみてください。

https://growthseed.jp/experts/creative/word1/

https://www.youtube.com/watch?v=Ti-EP4v6xgA

シナリオハンティングをしてみる

プロットを元に、脚本を書き始めてみようとしても最初につまずいたりしませんか?私はよくあります。

全然書き始めが思いつかない場合は、まだ自分でその物語のピースが足りておらず、自分でも全体像がつかめていないからだと聞いたことがあります。そういうときはとにかくシナリオハンティングにいくことをおすすめします。

実際に、登場人物の気持ちになってロケ場所を歩いてみる。そこを歩くことで面白い道やお店、人などにあって自分の中にはなかったピースを集めることができます。

一つ陥りやすいのが、シナリオハンティングしたときに現実に引っ張られすぎてしまうということです。実際わたしが西九条駅にシナハンに行ったときは、行く前の脚本はいい感じの不思議な雰囲気が流れていたものだったのが、シナハンで少し寂れた雰囲気を感じたのでそれを反映したところお話のトーンが暗くなってしまった、ということがありました。

シナハンをしてもまだ足りなければ、関連する本を読む、人に会う、音楽を聞くなど、自分にあったインスピレーションの湧き方を模索してみると良いと思います。

脚本の導入部

なんとなくピースは揃って、書き始められそう・・

そんな感じになったときに意識してほしいのが導入部です。

どのシーンから始めると観客の興味を引き寄せられるのか。

映画を見て、最初の10分で引き寄せる起承転結の起が重要です。

上のマーマレードボーイの例ですと、『両親から離婚を告げられる』という衝撃の事件からスタートします。なんで離婚するんだろう、主人公どうなるんだろう?という興味が生まれ、先が気になってしまいます。物語で話しを引っ張っていく場合は、この事件性は1つ大事な要因かと思います。

しかし、私の好きな「けいおん!」(脚本:吉田玲子)という名作アニメは最初に事件はありません。主人公が桜の舞う中、高校に入学する部分から始まります。誰もが経験する入学式を情緒豊かに描いているということ、また部活に入って見知らぬ仲間との楽しそうな高校生活が始まる、という誰もが経験した青春のわくわくを疑似体験させることで観客の心を掴んでいます。(キャラクターの魅力がとても強い、映画ではなく30分のドラマだから飽きずに観れるという理由もあります。)

なので、導入部について、その物語がなにを語りたいかによって色んな手法があると思います。いろんな映画の導入部をみて、参考にすることをおすすめします。

飽きさせない脚本「3幕構成」の書き方

導入がうまくいったとして、その後はどういう風に物語を組んでいけばいいか迷いますよね。そのときに助けになるのが構成術です。

日本が起承転結なのに対し、ハリウッドは3幕構成という構成を使っています。起承転結よりも、細かく論理的な思考で構成を作ることができ、名作はこの3幕構成を完璧に使いこなしていることが多いです。宮崎駿も使ってるのだからきっと間違いはないはず。

以下の表を参考にしてください。手書きで見辛くすみません。。

3幕とは、発端・中盤・結末の3つに分かれます。

それぞれの意味・中身に関しては上の表に書いてあるもの(ツカミ・状況説明など・・)をご覧ください。

それぞれの幕の分数は2時間のストーリーだとすると、

第1幕・・・30分

第2幕・・・60分

第3幕・・・30分

となります。

第1幕の終わり(スタートから30分後)と第2幕の終わり(90分後)に必ずプロットポイントと呼ばれるストーリーの転換点が設けられています。

この3幕構成に名作を当て込んで読解していくと、その映画の伝えたいこと・テーマが明確に見えてきます。

以下の4点を注意しながら、どれか名作映画を1本見ながら読み解いてみてください。

・どこからどこまでが発端で、中盤で、結末なのか?

・プロットポイントどこか?

・ピンチとクライマックスはどこか?

・テーマはなにか?

例えば、「きっと、うまくいく」というインドの名作映画を3幕構成に当て込んでみます。

概要・・・インドで製作された、真の友情や幸せな生き方や競争社会への風刺を描いたヒューマン・ストーリー。入学したインドのエリート大学で友人たちと青春を謳歌(おうか)していた主人公が突然姿を消した謎と理由を、10年という年月を交錯させながら解き明かしていく。

ネタバレありなので注意ですが、私が考察したところ以下になりました。

発端 OP〜ジョイの自殺(プロットポイント1)

中盤 学長への宣戦布告〜ラージューの自殺(プロットポイント2)

結末 ラージューとファルハーンの未来〜偉大なるフンスクワングル

ピンチ 退学

クライマックス 出産

テーマ「自殺せずに生き抜くための教えは『きっと、うまくいく』(周りと競争しないで自分を信じろ)」

というようになります。

このように考察しているうちに最後のテーマも見えてきます。

この映画の場合はプロットポイントに「学生の自殺」がきていたため、自殺がひとつのテーマなのだろうと気づきました。

プロットポイントにテーマに関連するサブストーリーを配置していくことで、テーマを強く訴えることができ、また飽きさせない仕掛けにもなります。

1本書き終わったら

以上の点を駆使して、1本脚本を書ききってみてください。

そして、書ききった脚本は一度寝かす、または先生やはっきり意見をくれる友人などに読んでもらいフィードバックをもらうことが大事かと思います。

私の場合、夜に書くと感情的なセリフが多くなったり、恥ずかしい感じになることが多いので、のちほど客観的に見て修正する箇所がたくさん出てきます。

以上が脚本の書き方となりますが、少しでもお役に立ちましたら幸いです。

余談ですが、

最近すごい面白いなと思ったのは「鬼滅の刃」です。

竈門炭治郎のキャラクターが素晴らしいですよね。「鬼滅の刃」は当初タイトルも違い、もっと個性的なキャラクターを主人公に設定していたらしいです。でもそれだと会議で勝ち残れなかったんだとか。それで編集さんがもっと普通のキャラはいないんですか?と聞いたところ炭を売って暮らす家族思いの少年がいます、と。その普通の主人公に「家族が殺され妹が鬼になる」という不幸な運命をかした、それが物語を動かす核となりました。ファンタジーという突飛なお話だからこそ、普通の主人公という点がとても大事だと思います。読者の大半は普通の人、だからこそ自分ごとに置き換えれる主人公が頑張っているところをみて、共感、応援、感動が生まれる。基本といえば基本だけど、これは大変忘れがちなので思い出させてくれて感謝でした。

次回は、撮影準備について書きます。

よろしければ、サポートお願い致します! 頂いたご支援は、今後の映画制作費に使わせていただきます。