マクラメ瓶にLEDキャンドルを入れると

こんにちは! マクラメの修業に励む owarimao です。前回は空瓶をマクラメで包んで、蓋つきの一輪挿しを作ってみました。

次のターゲットはこの瓶です。瓶が欲しいので中身を急いで食べました。

この瓶を、この本の表紙に載っている模様(上段右から2つ目)で包んでみようと思うんですが。

マクラメは水平だけでなく、斜めの線を描くことも得意です。初めから斜めに糸を取りつけることで、ぎざぎざの縁取りを作ることができます。

横に渡した1本の糸に11本の糸を取りつけ、それぞれにさらに2本ずつつけて、最初の模様を個別に作っていきます。これらを瓶の胴体にぐるりと均等に巻きつけたいのですが……どうやればいいの?

そうだ、型紙だ。こんなときは型紙を作るにかぎる。

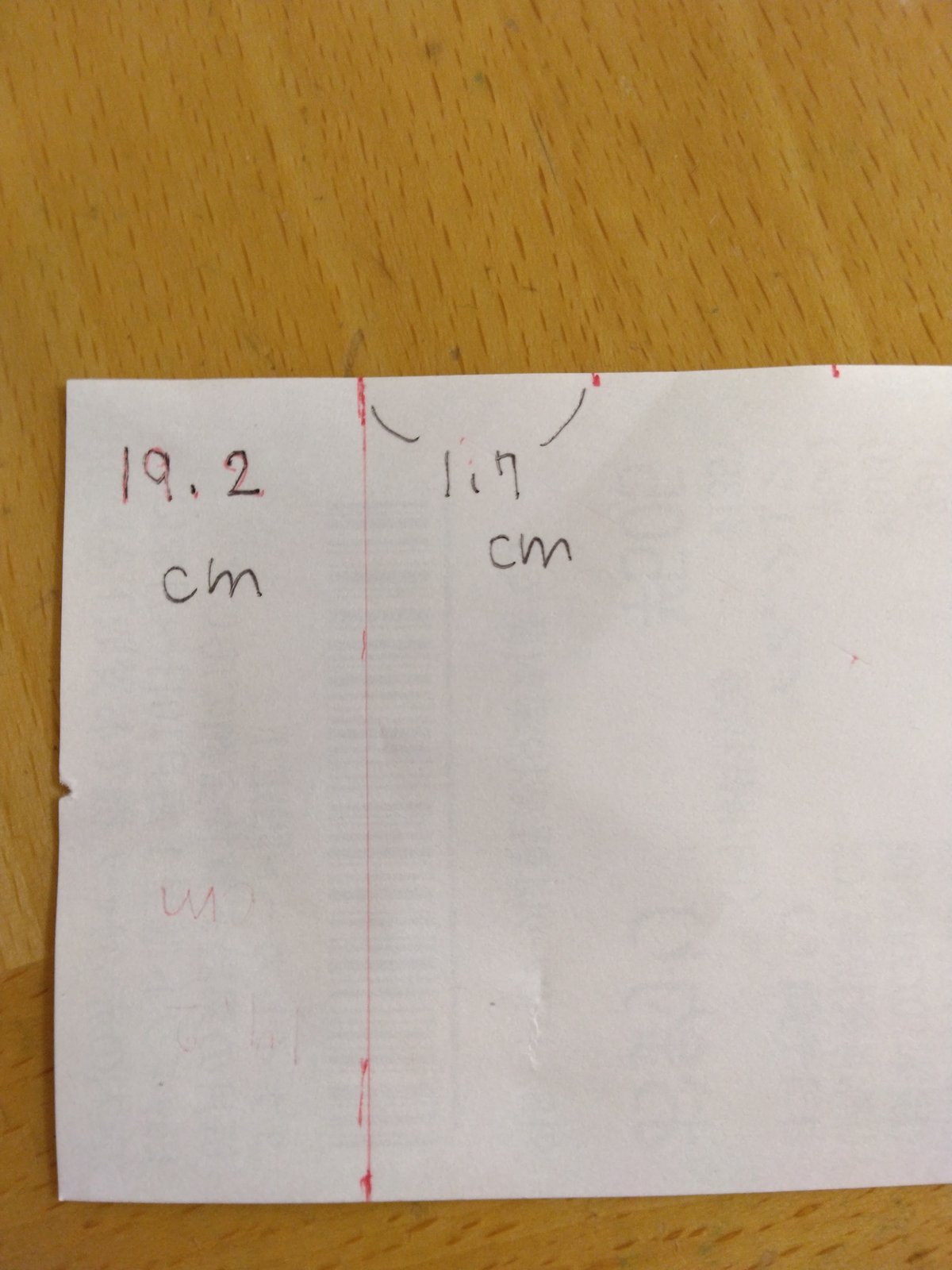

瓶の胴体に、手頃な長さのレシートの紙を巻きつけて、正確な長さを測ります。19,2cmでした。

あらかじめ作ったサンプルをもとに、模様を繰り返す数は「横に11模様」と割り出しました。

192mmを11で割ってみると、17,4545454…です。

小数点以下は切り捨てて17で計算すると、

17mm × 11模様 = 187mm

つまり、1模様を17mmで11回繰り返すと、192mm に 5mm足りないことになります。でも編地は少し伸びるから、ぴったり瓶にはめるためには、足りないくらいがむしろちょうどよいのです。ニット帽が頭より小さく作ってあるのと同じです。

もっとも5mmという数値が「伸び分」として妥当なのかどうか、初心者の私にはわかりません。自分の直感を信じて、とにかく作っていくしかなさそうです。

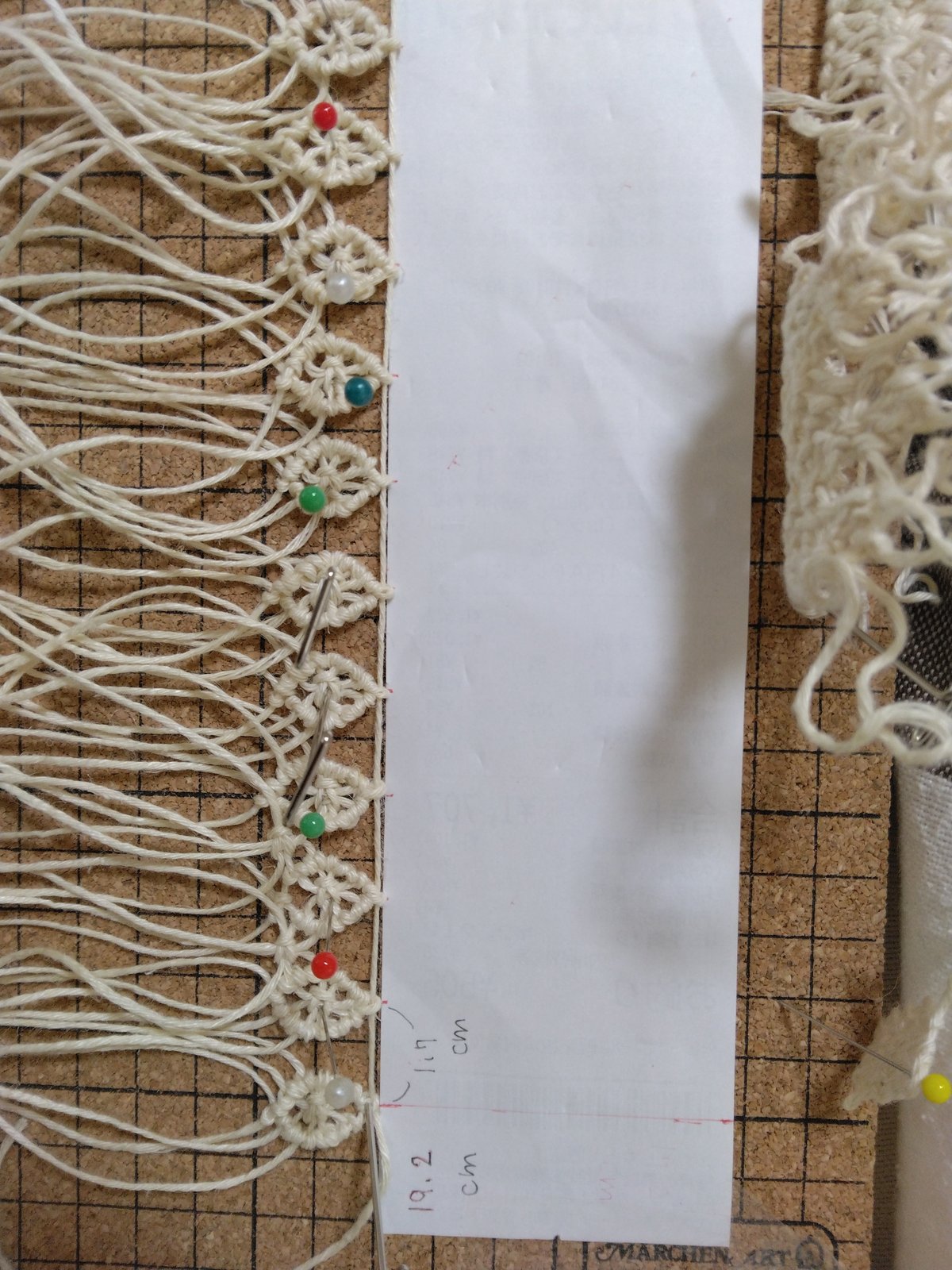

レシートの紙に17mmの目盛りを刻み、マクラメボードに貼り付けます。作っておいた11個の小さなパーツを、目盛りにしたがって整列させます。

これは簡単。やっぱり型紙を作ると便利です。

隣り合ったパーツ同士を結び合わせます。

パーツが横一線につながったらボードからはずし、瓶に巻きつけて端と端も結び合わせます。うまくつながるかな?

均等な間隔で輪になったようです。どんどん結んでいきます。

瓶はツルツルすべるし、ピンを刺して固定することもできません。結び目を引き締めることも難しく、不揃いになりがちです。

なんでいつも、初心者向きでないことにばっかり手を出してしまうのか?

悪戦苦闘は3日間、断続的に続きました(マクラメばっかりやってるわけにはいかないよ)。それでも軌道に乗ってくると、面白くて夢中でやっていました。

下のほうは模様を少し変えました。「私がデザインした」というよりは、瓶の形状が自然に模様を誘い出してくれたような気がします。

4本の糸を芯にして結ぶ。このあと4本のうちの2本を切り捨てます。

底のようす。もうちょっときれいにできるようにしたいです。

最後に、水平に渡してあった糸を抜き取ります。緊張の瞬間。

ちょっと不揃いだけど……できた!

下の写真は「LEDキャンドル」。100均のお店で見かけ、「撮影の小道具になるかも」と思って買っておいたものです。おもちゃみたいな感じですが、スイッチを入れると本当にろうそくみたいに光ります。

「セットの電池は試験用です。長時間ご使用できません。新しい電池と交換してご使用下さい」と注意書きがあります。

これを出来たてのマクラメ瓶に入れてみると……

ほら!

この写真はアプリの「周辺減光」機能を使っています。夜のように見えますが、カーテンを閉めて昼間に撮影しています。

今回も蓋を編みました。並べると、気のあった友だち同士みたい。作った甲斐がありました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?