第3章 / ○○○○○ - 誰が物語るべきか? 【後篇】 ビックリマンは、どのようにして小学生たちを熱狂させ、その夢から覚めさせたのか?

引っ張る形になってしまった「○○○○○」––––

いよいよ、それを定義していく––––と言いたいところだが、実は、もう【前篇】に書いた「2つの新たな価値」こそが「○○○○○」の真髄なのだ。

「❷最先端のエンターテック(エンタメ × テクノロジー)」は、プロセスを民主化するコトで多くの共創を促すコトにフォーカスしており、それを活用すれば音楽の生演奏(ライヴ)が古来より持っていたリアルタイムかつ多方向的に影響し合う(メタ・インタラクティヴな)体験を創出できる––––

そして、それこそが「❶回帰的だが新たな価値」=「繰り返す歴史から学んだ温故知新な知恵」でもある––––

2つの新たな価値は、別の視点から同じメソッドを考察したに過ぎず、たった1つの––––

「 ○ ○ ○ ○ ○ な コ ト 」の 説 明 に な っ て い る 。

「 ○ ○ ○ ○ ○ 」に 入 る の は「 ナ ラ テ ィ ヴ 」だ 。

3−5

○○○○○・マーケティング

ナ ラ テ ィ ヴ ・ マ ー ケ テ イ ン グ

【 ナ ラ テ ィ ヴ の 3 大 キ ー ワ ー ド 】

・民主的(Co-Creation)

・同時性(Real-Time)

・高次/多方向(Meta-Interaction)

アルス・エレクトロニカ(世界最高峰のメディアアートの祭典)のシュトッカー氏の言葉を借りつつ、この3つによって起こる(起こすべき)コトを以下のようにまとめてみた。

- - - - -

❶ 完成された過去ではなく、プロセスを楽しむ文化。それは、リアルタイムで民主的な情報であり、結果的に多方向なコミュニケーションを生む。

→ ドキュメント(記録の鑑賞)から、イベント(記憶に残る体験)へ!

→ オブジェクト(記録された過去のモノ)から、プロセス(記憶されていく現在進行形のコト)へ!

- - - - -

❷ あらかじめ用意された結論を持つストーリーではなく、色々な人々の判断や行動で可変し続ける結果を楽しむ文化。誰も未来を知らないコトを歓迎し、文脈も重要視する。

→ コンテンツ(記録された過去のモノ)だけでなく、コンテクスト(記憶されていく現在進行形のコト)も!

- - - - -【 具 体 例 】

▶︎ ミシュランのガイドブックではなく食べログ(1秒後には変わる評価、評価する側も評価される):ミシュランのガイドブックは、美食家(特権階級である批評家)による一方的で(少なくとも一定期間)固定的な情報だが、食べログは、リアルタイムに変動する民主的な評価システムを有し、評価する側も読者や店から評価されるなど多方向的なコミュニケーションが存在する。

▶︎ 昔のプリクラ・アルバムではなくインスタグラム:閉じられた狭いコミュニティではなく、インターネットという開かれたセカイに投稿される写真には、リアルタイムに変動していく民主的な評価(いいね!やコメントなど)が行われる。結果、発信者も、受信者も、インスタグラムの運営サイドですら、百年後はもちろん1秒後の結果さえ知らない。決められた未来がないからこそ、何度でも訪問したくなる。

▶︎ 本という物体を持つ辞書ではないウィキペディア:一度、固定(印刷)されると不変である(悪く言えばアップデートされない/刷った瞬間から古くなっていくしかない情報を載せ続ける)辞書と異なり、民主的にリアルタイムに更新されていく常に「今」な辞書は、民主的であるからこそ、忖度のない情報を晒し、誰にもコントロールできないし、完成もしない。永遠に編集というプロセスにあり続けるモノではないコト。

他にも––––

▶︎ iPhone:旧型携帯電話とは異なりアプリなど各個体ごとに常に進化していく

▶︎ ディズニーシーのタートルトーク:観客との多方向に及ぶ対話がショーの要

▶︎ 初音ミク:音楽面だけでなくビジュアライズ面でも民主化(ネギを持った2次創作など)

▶︎ ビットコイン:民主的なマイニングによる中央集権ではない分散型の価値創出

などが挙げられる。

- - - - -

民主的でリアルタイムな「常変性」を持つコトで、予測不能なコンテクスト(文脈)を共創・共有させる結果、それらは、永遠に、プロセス “に” / プロセス “で” あろうとする。

つまり、完成するコトを嫌う = 常に変化するコトを歓迎し続ける。

- - - - -

ナラティヴな状態にあるあらゆるモノゴトは、固定された中央集権型ではなく、民主的な意向が反映され続ける分散型の可変的/流動的なプロセスにあるので、誰ひとりとして、結果や完成を知覚することも予想することもできない。ゆえに、常に、新たな体験価値が生まれ続ける。

これをネガティヴに捉えたのが「VUCA」とも言える。極端な表現かも知れないが、ナラティヴとは「VUCA」であろうとする反脆い姿勢だ。

【 悪ければ悪いほど良くなる反脆いとは? 】

僕は、そこにマーケティング上の汎用性を見出そうとしている。

また、ナラティヴの「民主化によるリアルタイムな可変性」を担保するためには、最新のITテクノロジーが不可欠で、「IoT(※)」ではなく「IoE(※)」の根源には、この発想こそが敷かれるべきだとも考えている。

※ IoT(Internet of Things)とは、電話/テレビ/PC/電子レンジ/自動車などあらゆるモノがインターネットに接続され、相互に連携している状態のコトを指す。一方、IoE(Internet of Everything)は、IoTが物理的なモノだけを(接続の)対象としていたのに対し、その概念を拡大し、ヒト/コト(プロセス)/データなどあらゆるモノゴトが対象となる。たとえば、我々は、アップルウォッチなどウェアラブル・デバイスを装着することで健康状態を常にウォッチ(監視)してもらえるし、YouTubeの再生回数(プロセス)は世界中からのアクセスで常に民主的に増加し、視聴者の内訳(地域別/性別/年齢層などのデータ)をアナリティクス(分析)できたりもする。

本末転倒的に、独創であるコンテンツ(例えば、アーティストが生み出す音楽)において、共創コンテクストのみが重要視されるような事態も散見されている。

「もし(if)」の範疇を越えない例だが、YouTubeの共創コンテクスト(再生回数/いいね!/コメントなどの民主的な共創)がデッドすれば(民主的な更新が一切なくなった場合)、それは、コンテンツ(映像という固定的で不変的な過去の一定期間の記録)のデッド(少なくともYouTube上では一切の価値を持たなくなる状態)と直結するような状況さえ、事実、可能性として存在している。

想像してみ欲しい。

一切、星の変動のない食べログ。

一切、コメントの付かない投稿。

一切、更新のないウィキの情報。

これらにカスタマーが価値を見出すことは、もはや、ない。

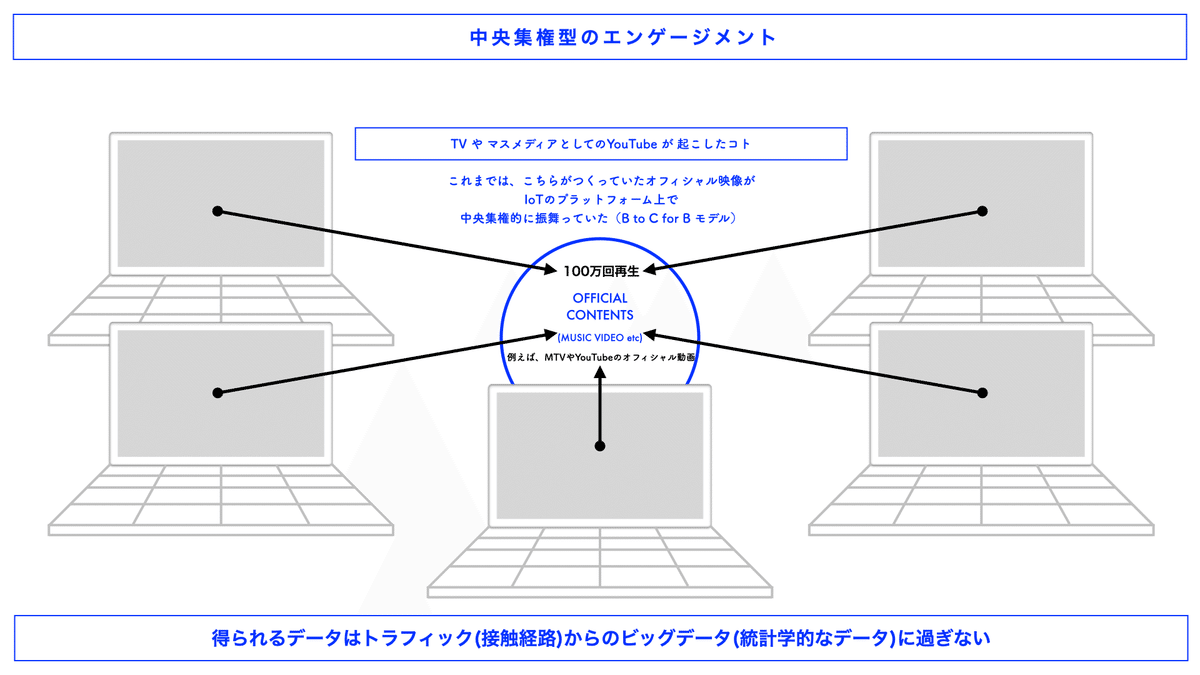

ひと昔前までは、視聴者が接する媒体が、テレビであっても、YouTubeであっても、企業が制作するリッチな映像を中心とした集権的な視聴が主だった。レコードメーカーも、自社の制作したミュージックビデオの再生回数が何百万回、何千万回と増えていくことを目指していた。

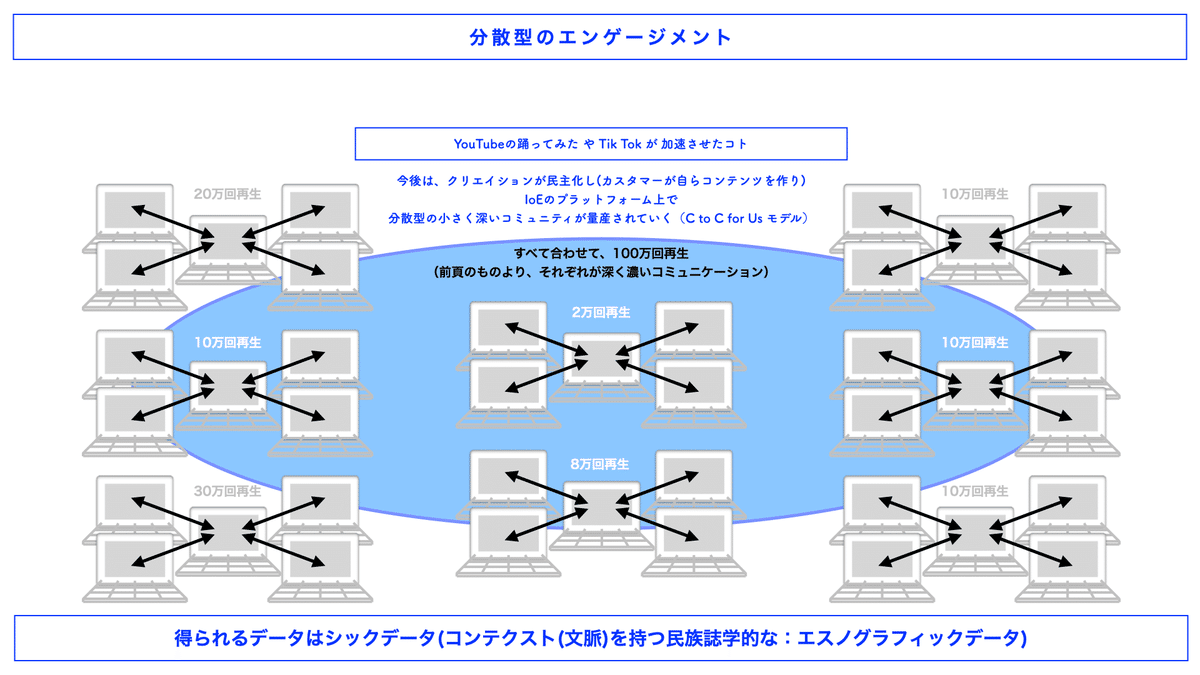

しかし、現在、YouTubeやTikTokをはじめとするプラットフォームでの視聴は分散化が進み、100人のカスタマーがつくる思い思いの手作り映像が平均して1万回再生されることで合計100万回再生を達成するような現象の方にこそ、大きな価値があると考えられている。

新たなマスメディアであるそれらの中で「オフィシャル to 受信型の全顧客 = B2C(評価やコメントといった消極的な発信はする)」という構造を持つ「創成期」の中央集権的な閉じた系インタラクティヴ(双方向)コミュニティよりも、「各個人(インフルエンサー)vs 強い情熱を持つ発信型のファン = P2P/C2C(シェアという積極的な発信 = 応援もする)」という小さく深いコミュニティが多数ある「熟練期」の状態の方が、強い摩擦や高い熱を保有しており、結果、教室や職場での「クチコミ」という旧型C2C拡散に取って代わる各個人のSNS上での「カキコミ」という新型C2C拡散を促進する機能に、大きな期待が寄せられている。

それらは、分散的で開かれた系のメタ・インタラクションによる高次(同時多発的)で多方向性を有する豊かなコミュニケーションを生む。

noteは、まさに、ナラティヴの最たるプラットフォーム(コミュニティ)なのかも知れない。

【 こ れ ま で の 中 央 集 権 的 な コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成 】

【 こ れ か ら の 分 散 型 で 深 く 熱 い コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成 】

ナラティヴの定義(言語化)ができたところで、次は、その具体的な活用方について説明していく。

ちなみに、一般に出回っているマーケッターやセラピストの方々が定義する「ナラティヴ」と、僕の定義とでは少し(もしかすると、かなり)異なるので、その点は、あらかじめお伝えしておきたい。

どちらが正しいというようなことでなく、理解を深める際の視点がマーケッターとメディア・アーティストではまったく異なった結果だろう(だからと言って、この定義がアートにしか使えないということはなく、多くのビジネスシーンにも活用できる)。

【 一般的なナラティヴの解説:これはこれでとても素晴らしいです! 】

話を戻す––––以下の3つに留意すれば、ナラティヴな構造を生み出しやすいと言われている。

- - - - -

【 ナ ラ テ ィ ヴ を 創 出 す る 際 に 意 識 す べ き 3 大 要 素 】

・ほど良い世界観の提示(設定)

・相対性を持つ関係 (状況)

・断片化した情報出し (素材)

- - - - -

イメージしやすいように、ナラティヴの最高傑作を2つ紹介したいと思う––––「神話」と「ビックリマン」だ。

神話には、「天国と地獄」や「神界と魔界」のような対立構造があり、宗教的な世界観がある。

「ナラティヴ」は、「ナレーション」や「ナレーター」と同じく、「Narrate(語る)」という語源を持っている。

神話の起源は、民間の口承 = 民話(紙などに文字で固定された『記録』ではない物語り、つまり、記憶の継承)にあり、断片化しているからこそ、インターネットも手紙もない時代に広く拡散していった。

断片的というとネガティヴなイメージが付きまとうが、「余白がある」と言い換えることもできる。

民衆によって口述で伝承されてきた集合知であるナラティヴな物語り(ナラティヴ)は、語り手がそれぞれの主観で盛るコトができる(可変的な)分、普遍かつ永続的な魅力を保つ(ともすれば、高め続ける)ことができたのだ。

日本神話の代表格である古事記と日本書紀––––西洋の代表格である旧約聖書と新約聖書––––それぞれ前者は、謎に満ちあふれ(余白が多く)、だからこそ、いまだにナラティヴなプロセスにあり続けている。

もう少し砕けた言い方をすると、アップデートされまくっている。

古事記には、黄泉の国/八岐大蛇/因幡の白兎など今も通ずる魅力な話が多いが、特権階級による歴史の固定、あるいは、捏造した記録という意図の色濃い日本書紀は、明らかに面白みに欠ける。旧約聖書と新約聖書も然りだ。

古事記の断片は、参加型の共創によって、今なお、テレビゲームに草薙の剣が登場したり、エグみを抑えた絵本になったりと、永遠に完成することのないナラティヴなプロセスにあり続けている。

DCコミックスは、アクアマンでギリシャ神話のポセイドンをサンプリングしたし、次に挙げるビックリマンも、デウスやヤマトタケルなど世界各地の神話のキャラクターをうまく活用している。

このように神話の「設定」「断片」「キャラクター」などは、いまだに、民主的な共創サイクルの永続の中で自由自在な躍動を続け、常に新たなナラティヴ(物語り)を生み出している。時を超える共創によって、各時代に合わせたアレンジを施されながら永遠を刻むレジェンドたちは、今後も、変わり続けることで、変わらない価値を創出し続けるはずだ。

そして、それは、絶対に、完成などしない。

もう1つの例––––

ビックリマンには、本来、以下のような歯抜け状態の情報しかなかった。

・ほど良い世界観の提示(設定):天界と魔界

・相対性を持つ関係(状況):天使 vs 悪魔

・断片化した情報出し(素材):説明不足のキャラクター

秀逸なキャラクターデザインは、どちらがヒーロー(善)で、どちらがヴィラン(悪)か、誰が優秀なボスで、誰がポンコツな手下か、子供でも一目瞭然だった。レア度を高める(コレクター魂を高める)ヘッドと呼ばれるスペシャルなシールをつくったのも功を奏した。

裏には、簡単なキャラ紹介(役割の説明)と「噂」が記されていた。

たとえば、悪の親玉「スーパーデビル」には『最近しばしば魔界から姿を消す』という情報が添えられており、一方、天界のナンバー2である「シャーマンカーン」というキャラには『最近フードを目深に被った謎の人物と会っている』とリークが書かれていた。

あえて残された余白(歯抜け)を埋める作業は、小学校・塾・習い事教室、さらに分割されたクラスなど、かなり小さなコミュニティの中で、正解がない状態だからこそ、民主的な噂の延長として、ずっと完成などせずに展開されていった。

––––まさに、ナラティヴだ!

ある小学校の3年1組では、誰かがつくった(盛った)噂によって「シャーマンカーンは悪魔側のスパイだ」とされていたが、一人が2組の友人にそれを話したところ「それはガセネタで、シャーマンカーンは、むしろ、スーパーデビルを改心させようとしている」と返される。

今度は、それが1組で物議を呼ぶ。

1組と2組の一部の生徒が通う塾には別の小学校の生徒がおり、そこでは「実は、シャーマンカーンがスーパーデウス(トップ)の座を狙っている」や「スーパーゼウスとシャーマンカーンは恋愛関係にある(これは、実際、僕の周りにあった噂だ)」という新たな情報が出てくる––––

このように参加型のストーリー共創サイクルは、コンテンツを取り巻くファンの熱量を高めながら、ムーヴメントを広く大きく成長させていったのだ。

物語を埋める断片を語り合う場 = 小さいが深く濃密な共創コミュニティが、全国各地に生まれると、それぞれの集団の間を行き来する多方向なコミュニケーション・ルート(クラブの遠征や、親の帰省に伴う親戚の子供同士の交流など)も形成され、次々と口承によるローカライズが行われていった。

いわゆる「口コミ」だ––––こうして、ビックリマンは、ナラティヴにマーケティングされていく。

ビックリマンが流行したもっとも重要なファクターは「自由な(嫌な言い方をすると盛れる)噂の共創」に他ならない。

前述の「コレクター魂に火を付けたコト」をヒットの要因に挙げがちだが、それは、流行した後にこそ起こる結果論的な現象であり、流行していないモノゴトにレアな価値など発生しない。

自分も含め、プロモーションやマーケティングにばかり重きを置いていると、ナラティヴを表面的な構造と捉えがちだが、実際には、クリエイションやプランニングの初期段階で、かなり内向的に、自発的に、ナラティヴな要素を組み込んでおかなければ、効果は薄い。

大切なのは、ルートではなく、ルートを開拓する熱量を生むエンパワーメント(あらかじめカスタマー側に身を委ねる勇気 = 設定・状況・キャラクターを決め付け過ぎない大らかさ)だ。いざ、やろうとすると、これがなかなか難しい。

AKBグループが、センターを決めるのをファンに委ねたようなコトで、今でこそ普通のように思うかも知れないが、当時は、画期的なコトだったのだ。プロとはいえ個人であるたった1人のプロデューサーの目線では「選ぶコトができない(選ぶ勇気が持てない)人材」を、不特定多数のカスタマーが自発的に選び出した結果に、音楽業界の中のボクも、驚いたことがある。

「まさか、この子が選ばれるのか!」

同時に、これが、企業とカスタマーの差だとも痛感した。

所詮、レコードメーカーのプロデューサーが個人がやれるコトなど高が知れている。であれば、どうせ、決めなければいけない「誰をセンターにするか?」というイベントを、ナラティヴにすればいい。

そうするだけで、新曲をリリースする前に、すでに「起こった未来(市場規模)」が調査できてしまうかも知れない。僕が、ナラティヴをオフェンシヴなマーケティングと評価する理由はその「あらかじめ未来に先回りしたようなマーケティング機能」にある。

【 葛飾北斎の浮世絵もナラティヴ!? 】

––––話をビックリマンに戻す。

ナラティヴは、永遠にプロセスにあり続けるコトであり、であれば、なぜ、今、ビックリマンは、かつてのようにムーヴメントを起こせていないのだろう?

誰が、どのようにして、その一大ムーヴメントであり、ナラティヴの最高傑作を終わらせたのだろう?

それを明かす前に、もう一度、ナラティヴの定義を書いておく。

- - - - -

❶ 完成された過去ではなく、プロセスを楽しむ文化。それは、リアルタイムで民主的な情報であり、結果的に多方向なコミュニケーションを生む。

→ ドキュメント(記録の鑑賞)から、イベント(記憶に残る体験)へ!

→ オブジェクト(記録された過去のモノ)から、プロセス(記憶されていく現在進行形のコト)へ!

❷ あらかじめ用意された結論を持つストーリーではなく、色々な人々の判断や行動で可変し続ける結果を楽しむ文化。誰も未来を知らないコトを歓迎し、文脈も重要視する。

→ コンテンツ(記録された過去のモノ)だけでなく、コンテクスト(記憶されていく現在進行形のコト)も!

- - - - -

これを終息させるには、

逆のコトをすればいい。

- - - - -

▶︎ 完成された記録を示し、プロセス(普通の小学生が好き勝手に物語る2次創作)を楽しめなくする。それは、1人の作者が決定した情報(固定した過去)であり、うまくいっても双方向的なコミュニケーションしか生まない。

→ イベント(記憶に残る体験)からドキュメント(記録の鑑賞)へ!

→ プロセス(記憶されていく現在進行形のコト)から、オブジェクト(記録された過去のモノ)へ!

▶︎ あらかじめ用意された結論を持つストーリーにして、特定の人の判断や行動で固定された不変の結果を楽しむ文化。当然、作者は未来を知っているし、カスタマーもそれが公になった瞬間、正解を知るコトを歓迎し、それを重要視する。

→ コンテンツ(記録された過去のモノ)のみを重んじる!

- - - - -

この「逆のコト」とは、どんな人(企業)が行う、どんなコトだろう。

たとえば、出版社が、小説やマンガにするとか?

たとえば、放送局が、アニメや映画にするとか?

あなたが、もし、あるプロジェクトを遂行しているとき、マスメディアからこのようなコラボレーションの話が舞い込んできたら、どのような判断をするだろうか?––––僕なら、大喜びで、すぐ、飛びつく。ナラティヴなんて、一旦、そっちのけだ!

––––ビックリマンという大きなムーヴメントを終わらせたのも、まさに、人気雑誌の連載漫画化からのテレビアニメ化だった––––それらが最終回を迎えた瞬間––––小学生たちが、ある程度、自由に展開していた伝承たちに「唯一解」が与えられた。

共創(2次創作を語り合う)機会を失った小学生たちは、嘘つきになることを恐れ、閉口し、必然的に口コミルートは激減し、それと共に、ビックリマンというコンテンツへの熱自体も消滅していった。

ビックリマンは、ナラティヴの傑作例であると同時に、可変的なコンテクスト(文脈)のデッドが固定的なコンテンツをデッドさせるという現象の代表例でもある。

補足しておきたいが、これは、あくまでナラティヴという目線だけで分析した結果論であって、ビックリマンが、あのとき、マスメディアからの誘いを断っていれば、栄枯盛衰の理を超えて、今なお熱狂的なナラティヴを永続させていたかは、正直、わからない。

僕にとって、ビックリマンは、小学生時代の素晴らしくも辛い、つまり、それだけ夢中になった思い出だし、その証拠に、僕なりの好きなアニメソングのトップ10には、ビックリマンの曲が必ず入る。

漫画やアニメとのコラボレーションが最終的に起こしたコトは、ナラティヴ・マーケティングという観点からは間違いと言わざるを得ないが、断じて、全体として不正解だったわけではない。

とんでもなく大きな利益や影響をお菓子市場の内外にもたらし、多くの小学生が、コミックの新刊やアニメの放送を心待ちにしていた。

あまりにもナラティヴであったせいで、ビックリマンをこのように挙げてしまったコトで、当時の関係者の皆さんが少しでも気分を害されたようであれば、深く、お詫び申し上げる。

と同時に、改めて、この場を借りて、大好きだったビックリマンを賞賛したい。

そして、ビックリマンのことを書く以上––––僕は、もう1つ、きちんと懺悔をしなければならない。いや、告白するだけで、何も悔い改められていないのだが、少なくともここに書かねばならないことがある。

ビックリマンが大流行していた当時、小学生だった僕は、習っていた剣道教室の後輩が素晴らしいコレクションを持っていることを知り、姑息にも接近し、不平等な共同コレクション計画を持ちかけたのだ。

たしか、彼が持っていないレアなシールを僕が持っていたのを口実にしたはずだ––––心優しい彼は、その提案を受け入れてくれた(いや、先輩という立場を利用して強制めいた部分もあったのだろう、きっと……本当に、狡猾で、恥ずべき行為だ)。

僕たちは、数日交代でコレクションを保管し合うことになった––––数週間後、県警で他校も集まる合同練習があった。僕は、意気揚々とアルバムからヘッドだけを選んで持参し、散々、見せびらかした挙句、それを紛失してしまった(おそらく盗難された––––)。警察署内で起こったにも関わらず、輪ゴムで束ねたそれが出てくることはなかった。

誰が盗んだんだ?––––警察の中なのに!––––どうして僕だけが!––––帰ると、父に「泥棒はお前だ!」と激怒され、母にも見放された。この期に及んで、まだ、僕は、運が悪いとかそのような自分勝手で卑しい考えを巡らせていた。利己的で、クソみたいな性格は、今も、そのままだ。

先方の家に謝りに行ったが、後輩には会えなかった。当然だ––––顔も見たくないだろう……。玄関先で、代わりに対応してくれた彼のお母さんの表情を、今も忘れることができない。悲しい表情だった。僕は取り返しのつかないことをしたのだと悟った。

帰宅するも、父から敷居をまたぐことを許されず、「会えるまで帰ってくるな」と怒鳴られた。再訪しても、彼が出てくることはない。もう一度、自宅と彼のお宅を往復し、最後には「せめて、お母さんに土下座してこい」と言われ、そうしようとした––––本当に迷惑だったと思う。

土下座するのを止めた彼女が、固い表情で何か言ったのに、それがどのような言葉だったか、まったく覚えていない。悲しみだけでなく怒りのような正しい感情がより深まった顔を、欠片すら思い出せない。最初の悲痛な顔だけ覚えておいて、怒りまで滲んだ顔の方には都合良く蓋をしたのか––––どうやっても思い出せないのだ。

本当に救いようがないと思う。

結局、その後、先方から電話が入り、「もう、大丈夫ですから」ということで、それ以上は、何もしなかった。何もしない息子の代わりに、父親が駆けずり回ってようやく手に入れた箱買いのビックリマンを渡しに行ったと記憶している。こちらの申し出も丁重にお断りされた。

僕は、ビックリマンを通じて、自分の中に、確かに存在する多種多様な「悪」を自覚した。

戻ってきた初めて見る箱買いのそれを開封する欲望と手を止められなかった。

中からキラキラと光るヘッドが出てきたが、それは、酷く、燻んで見えた。だから、僕は、テレビアニメが最終回を迎えるより前に、そのムーヴメントから離れた。あんなに欲しかったシールは、もう、自分が抱える闇の化身で、悪魔より天使が憎たらしく見えた。

「お前(自分)こそが悪だ」––––そう、思った。

離脱した理由が、せめて「彼への贖罪」であってくれと願うが、「燻んで見えたからかも知れない」という疑念は拭えない。

今も、それらを思い出すと、よく自分のような者が世間にいられるなと、自責、後悔、何よりそんな想いを持ったところで巻き戻しようのない過去に対する無力感や怒りで狂いそうになる。

よく出来た人だった後輩は、その後も、剣道を続けてくれた。逆に、どうして、僕は、辞めなかったのだろう––––「憎まれっ子、世に憚る」という言葉の刃は、ずっと、自分自身に向いている––––

結局、何ひとつ償えないまま、償わないまま、今に至る……。

どれだけ大人になっても、取り戻し方は見付からない。おそらく、そんな都合のいい方法などない。

あのとき、どうやって、後輩やそのお母さん、それから、自分の家族らと過ごす日常へと戻っていったのか、分からない。何日、落ち込んでいたのかも忘れた––––––––なぜ、今、のうのうと笑ったりすることができるのか––––平然と歩いていられるのか––––その延長線上でずっと落ち込んでいられないのか––––理解に苦しむ。

忘れないように晒すことぐらいしかできないけど、これからも、ずっと、詫びながら、恥じながら、なのに、人生を過ごしてしまっている。

3−6

音楽業界は、

なぜ、変化が激しい(変化に脆い)のか?

固定的で不変的な(と、書いた時点で、もはやだが)「音源」というモノが、本来の音楽文化(コンサートなど)が誇っていた「ナラティヴ」を損なわせた真犯人だ。

音楽の優位性を、ほぼ、捨てさせたと言っても過言ではない。

正確には「音源を聴くコト」のみでは、音楽文化/業界のナラティヴな可能性が狭まっている状態を招いた––––だからこそ、その周辺のコトを発達させて、それを補ってきた。

もう一度、第3章【前篇】の冒頭で示した表を示す。

もし、僕が、皆さんに、きちんとナラティヴを共有できていれば(そう、願うばかりだが)、音楽業界やレコードメーカーが、いかにナラティヴなコトで救われてきたのか?––––きっと、感じてもらえるはずだ––––ただし、最初の行以外……

- - - - -

【 年 代 : テ ク ノ ロ ジ ー( で 生 ま れ た モ ノ ): 起 こ っ た コ ト 】

・1900年代:レコード

▶︎ いつでも好きなトキに個人で音楽を聞けるコト

・1920年代:ラジオ放送

▶︎ 無料で聴けるコト + 楽曲をリクエストできるコト

・1930年代:カーラジオ

▶︎ 車で音楽を持ち運べる(モバイルできる)コト

▶︎ 車での移動というプロセスを音楽で演出するコト

・1940年代:ジュークボックス

▶︎ 曲をバックに踊るコト

▶︎ 周囲に自らの音楽センスを自慢する(ひけらかす)コト

(いずれも音楽を共有するトキの演出)

・1980年代:カセットテープ

▶︎ 曲目や曲順を自由に編集できるコト

:ウォークマン

▶︎ 個人が音楽をモバイルできるコト

(車に乗っているトキ以外のあらゆる日常にBGMを付与した)

:CD

▶︎ 楽曲を頭出しできるコト

▶︎ ランダム再生できるコト(ただし、アルバムの十数曲ではほぼ無意味)

:CDラジカセ

▶︎ 自分なりのミックステープを手軽につくれるコト

:カラオケ

▶︎ 音楽(インスト)を使って歌うコト

・1990年代:DTM

▶︎ 個人が音楽を制作できるコト

・2000年代:iPOD(mp3とFirewire)

▶︎ 大量の音楽をモバイルできるコト(次世代のウォークマン)

▶︎ それに伴いランダム再生が機能しはじめたコト

:VOCALOID

▶︎ 歌えない人でも楽曲制作できるコト

:YouTube/ニコニコ動画

▶︎ 個人が音楽を配信できるコト

(ボカロと動画投稿サイトで、パーソナル・レーベルに近い機能)

・2010年代:Spotify

▶︎ ありとあらゆる音楽をモバイルできるコト

▶︎ 曲目や曲順を自由に編集して発信できるコト

(CDラジカセ + ラジオ放送 + アマチュア無線)

▶︎ ランダム再生がより機能し、レコメンド機能となったコト

(レコード店の店員が書くポップ + 音楽評論家 + 音楽雑誌)

:TuneCore:個人が音楽を配信できるコト

▶︎ 完全なるパーソナル・レーベル機能

: TikTok

▶︎ 音楽を使って踊るコト + 撮影した動画を発信するコト

- - - - -

ナラティヴ・マーケティングの視点から、この歴史を読み解くと、音 “楽” 業界が変化に脆いのではなく、音 “源” ビジネス(1行目)だけが変化に脆いことがよく分かる。

音源という「一度、録音(固定)されてしまれば不変の––––そもそもアーティストという個が創作して孤高に発信するからこそ価値のあるコトである––––民主的・同時性・高次/多方向とは真逆に位置する独創的・不変性・一方的であるコトが重んじられる」レコード(記録)は、ナラティヴとは正反対にあるためだろう。

それでも、「どこでもドアが普及した時代の航空会社の飛行機(の機体)」と同じように、常に変化するプロセスを歓迎できる余裕がない「レコードというモノ自体」の周辺にナラティヴな体験価値を付与していくコトは可能だった。

航空会社が、機体ではなく空港に、あるいは、機体の中に無理やりスペースをつくり(その代わりに単価を上げて)実現したコトは、「(飛行機に)乗ってもう」ではなく「ファーストクラスという、移動という主目的からすれば、一見、無駄にも見える絢爛豪華にプロセスを演出し、ステータスを与える」という意識で、「メイン商材であるモノの性能」ではなく「その周辺の世界観」を創り上げるコトで生まれた。

同じく、レコードメーカーも、「(音源を)聴いてもらう」から「音源聴取という主目的からすれば、一見、無駄にも見える絢爛豪華にプロセスを演出し、ステータスを与える」という意識で、「音源メディアの高音質」ではなく「音楽を聴くモノの周辺にあるコト」である––––

・握手券(握手会に参加する権利)

・豪華ブックレット(フォトブック付きなど)

・音源をプロモーション活用して(無料に近い形で配布して = たとえば、ユーザーがプラットフォームで自由に音源を使えるように解放するコトなど)、コンサートでビジネスする

など、周辺の体験価値の創出でビジネスしてきた。

ポイントは、視聴覚情報以外の実装、あるいは、ナラティヴだ。

握手会は、その両方を兼ね備えている。握手会に参加できる回数はエンパワーメントされているし、そこに「競争原理」や「推しを推す」など、アーティスト⇄ファンではなく、ファン vsファンというC2Cのメタ・インタラクションが設計されている。

豪華ブックレットは、基本、触覚という価値を重んじた商品なので、視聴覚情報以外の実装のみに特化したモノ売りであったが、最近は、ファンが自由にフォトブックの中身をカスタマイズできるようなメタ・インタラクションを仕込んでいる。ここまでくるとナラティヴと言える。

ユーザーがプラットフォームで楽しむコトは、前述の通り、ナラティヴの権化だ。

このように、ナラティヴはマストではないし、あらゆるモノゴトに無理矢理に適用できるコトではない。が、あればあるに越したことはなく、ファンダムを強化できる施策に繋がるケースが多い。

プランニングができたとき、最終チェックの段階で、「これ、ナラティヴ入ってる?」––––と、自問自答し、入っていない場合、入れられそうかを検討するのを癖付けると反脆いと思う。

このように歴史を振り返ると、録音という新たなテクノロジーによって生まれた「音源(固定的なモノ)」を取り巻く「文化(変遷するコト)」は、音楽産業を大きく前進させた「もっともナラティヴなコト(20世紀を席巻したムーヴメント)」だったのかも知れない。

ビートルズとジェフ・エメリックが新たな録音表現手法を試みたり、今もどこかで、世界中のギタリストたちが新たなエフェクトの使い方を発明しようと試行錯誤を繰り返している。内なる余白を持たない音源でさえ、その周辺にある録音文化という部分で、民主的で、いつまで経っても完成しないからこそ、永遠が宿るプロセス「ナラティヴ」の上を歩いているのかも……。

それは「共創」という地図のない旅で、コントロールも量り知ることもできない。

方位磁針が狂っているなんて思わないことだ。

ビジネスという世界線を越えれば、そこは、混沌と不条理こそが理の非情でマッドマックスなセカイなのだ。

3−7

音楽だから(だけが)不利なコトは、

音楽だから(だけが)できるコト

音楽業界にとって、音楽だから不利なコトは、

リスナーにとっては、音楽だから便利なコト。

音楽だから不利なコトを、音楽だからできるコトに。

音楽だけが不利なコトを、音楽だけができるコトに。

結局、現代におけるレコードメーカーの役割とは何なのか?––––

インターネット上に無料であふれる音楽––––いつでもどこからでもアクセスできる「世界中のすべての音楽」や「歴史上のあらゆる音楽」を、近い将来、完全に網羅できちゃうかも知れない無限大の仮想音楽倉庫「スポティファイ」や「YouTube」––––

残念だけど、音楽を知るコトも、音楽を聴くコトも、音楽を使うコトさえ、大量に落ちている垂れ流しの情報を浴びるような手軽さで、(可能な限り、時短や省略したい)ただのプロセスになっているような時代だ。

音楽は、人々の生活や若者の青春を彩る背景から、本当にただのバックグランドミュージックになりつつあるのかも––––そんな弱気さえよぎる。

でも、ちゃんと愛されていると感じられるときもある。

やっぱり、音楽体験は、日常ではなく、非日常として、価値があると信じられる瞬間が確かにある。

視聴覚情報しか持たないレコードメーカーのメイン商材、音源やミュージックビデオは、物流が必要なくなって、ディレクターというからにはディレクションすべきなんだけど、演出できるプロセスやスペースがほぼなくなって、ゼロとイチの2進法で送れるようになっちゃったから、その副作用で、誰でも簡単にコピーできて、僕らはコピーを売ってたもんだから困り果てて、デジタライズって新しいその波に乗っかってみたら、それはもう荒波で、いつの間にか、売ってるつもりが、慈善事業でもないのに無料で配るようになってて、リスナー改めユーザーが買うのは、音楽でも、当然、音源でもなくて、じゃあ、何? って言ったら、プランなんだよ––––「1ヶ月、聴き放題!」とかそういうの––––で、反脆いから粘っていた権利徴収ビジネスも、ブロックチェーンが発達すると、仕事にはならなくなるかも……。

これら、音楽業界にとっての「不都合な真実」を、

「音楽が売れない」とか「音楽が社会から必要とされていない」と、

言い切るのは、ビジネス側の独り善がりで、卑屈な解釈なのだ。

「音楽が売れなくなった」のではなく、

お客さんが、音楽を、

僕たちレコードメーカーが望むプロセスで買わなくなっただけのこと。

カスタマーだけではない。

音源ではビジネスしない(音源をリスナーには売らなかった)アーティストがグラミー賞を獲るような現状まで起こった。

彼の作品は、すべて、無料ダウンロードか、スポティファイなどサブスクリプション型のストリーミングサービスへの提供(音源そのものを買うというプロセスを踏まず、アプリのユーザーが聴いているだけの状態)で、ライヴやグッズの販売のみで、音楽業界を生き抜き、夢を叶えた。

チャンス・ザ・ラッパー––––

彼は、まさに、そうやって「チャンス」をモノにした。

そこにレコードメーカーが入り込める余地はない。

買い手だけでなく、大切な商材(アーティスト)からも相手にされず、省略すべき対象と看做された切ない製造業こそ「レコードメーカー」なのだ。

アーティストが契約してくれないというのは、仕入れができない状態––––まさに、四面楚歌だ。

リスナーにとって「最高の利便性や信頼性」を持つ選択肢が巨大な流通網を有するレコードメーカーであるという時代の終焉––––アーティストにとっての「最大のターニングポイント」がメジャー・レーベルとの契約という時代の終焉––––

ドラえもんがいるパラレルワールドの21世紀では、移動する手段としては「いつでもどこでもドア」があれば十分なのに、移動にあえてプロセスを残し、それを演出する鉄道会社が生き残っているはずで、同じく、音楽を聴く手段としては「いつでもどこでもYouTube」があれば十分なこの世界の21世紀で生き残りを図るレコードメーカーは、レコーディング(音源制作)だけでなく、それを、知って、買って、楽しむという全プロセスを、あえて回りくどくし、ディレクション(演出)していく必要がある。

それを「回りくどい」と思わせず、「楽しい」と思わせる「魔法」が必要だ。

【 どこでもドアが普及した遠い未来の鉄道会社について 】

ディズニーランドは、富士急ハイランドやナガシマスパーランドに比べれば、古いとか、短いとか、怖くないとか、見方によっては劣るジェットコースターを、あえて回りくどく乗らせて(普通であれば苦痛でしかない並ぶ時間にこそ価値があるようにして = 反脆く)来場者を楽しませる魔法を熟知している。

音楽業界の中のボクにとって、まさに夢と魔法の国だ。

もちろん、ミッキーマウスというキャラクターやディズニー映画という魔法も大きいが、それだけではなく、スペースマウンテンであれば宇宙、スプラッシュマウンテンであれば西部開拓時代といった世界観のデザインなどで、待ち時間を楽しく強化している。

待てば待つほど楽しい = 反脆い(悪ければ悪くなるほど良くなる)状態に持ち込んでいる。

リスナーにとって「音楽をレコードやCDという物体にして流通するコト」が「音楽を聴く唯一の手段かつもっとも便利な環境」であった時代はとうに過ぎ去り、スポティファイなどの普及によって、物流だろうが、非物質的な(デジタライズしてインタネット上で送る)流通だろうが、「音源を一方的に流通させるという役割」そのものが、ビジネスとして終焉に差し掛かっている現在––––

近い将来、ブロックチェーンによって、決済や権利徴収面での市場介入すら必要なくなるかも知れない(反脆い音楽出版社(※)の事業ですらC2Cになり、中間搾取業者でしかない企業の介入にメリットを見出してもらえなくなる可能性が高い)。

※ 現在、日本の音楽における権利徴収ビジネスは、まだまだC2Cには適さない。よくヒット曲が1つでもあれば、年収何千万円みたいな話があるが、それは、カラオケや放送で楽曲が使われるたびに、きちんと権利徴収がされているからだ。どこかの小さなスナックで歌われたり、地方の小さな局でオンエアされたり、毎日のように音楽は使われている––––そのすべてをウォッチし、そのたびに著作権使用料を徴収するというのは、かなり大変なシステムだ。それこそ、ブロックチェーンがあれば済む話だが––––そんな技術のない時代から、ずっと、その回数を数え、使用者から料金を徴収し、権利者に分配するシステムが整っていた。それが、JASRACと音楽出版社なのだ。YouTubeで再生されるたび、TikTokで使われるたび、俗っぽく言えばチャリンチャリンとお金になっていくのも、徴収&分配システムがあってこそ––––放送局、カラオケチェーン、TikTok、スナックなど多種多様な使用者から料金を徴収し、それを音楽出版社に分配するところまでを担うのがJASRACだ。音楽出版社は、それを、楽曲ごとに作家へ(作詞者/作曲者––––多いときには1曲につき5人以上の作家が存在する場合もあれば、マナーの異なる海外の作家と国内作家の合作もある)支払う部分を担う。もちろん、両者とも、マージンを取ってビジネスしているが、C2Cに向かない理由は、JASRACが個人とは契約しないという点にある––––JASRACの行き届いた徴収機能を利用するには、必然的に音楽出版社と契約する必要があるということだ。個人が、全国津々浦々/多種多様な使用者から、いちいち使用料を徴収するのは不可能だし、音楽を配信するだけ(著作権を持っているだけ)では権利収入は得られない––––だから、現在のアーティストは(中間搾取されたとしても)音楽業界の権利ビジネスに頼るしかない。将来、ブロックチェーンがもっと発達し、普及すれば、ここまで「反脆い」と評価してきた権利ビジネスですら、危うくなる。

そんな、無料の素晴らしい音源があちこちに落ちてる時代に、「固定的な音楽を聴くだけ」の価値は下がり続け、社会はそれに対価や時間を払うことに寛容ではない––––にも関わらず、レコードメーカーは良い楽曲であればあるほど、無料で聴けるようにしたがる(売りたがらない)という自己矛盾さえ孕んでいる。

普通、メーカーというのは、もっとも自信のある商品に、宣伝費を投入し、多くの人にその良さを知ってもらう代わりにたくさん売れるコト = ヒットを目指すものだ。ところが、レコードメーカーは、大量の宣伝を行うコト(広めるコト)と無料で商品をばら撒くコト(売らないコト)を一緒くたにしてしまって、本来、最終目標に置くべき「ヒット(たくさん売れる)」というモチベーションを持つのは、もはや、間違いかも知れないのだ。

売れるのは、レコードメーカーのつくった音源じゃなく、アーティストそのもので、スポティファーのプランであり、コンサートチケットやグッズだ。

チャンス・ザ・ラッパーは、事実、その方法で成功を掴んだ。

だから、レコード会社ってのは、とっくになくなった。

呉服屋がなくなって、百貨店になったみたいに––––

本当だ––––皆さんが、今、レコードメーカーと思って見ている会社のほとんどは、一度、死んで、音楽体験創出企業に生まれ変わっている。

音楽を発信する側とそれを享受する側、つまり、アーティストとファンの間に存在するプロセスを、ただの行為として捉えず、省略したくないトキ(体験)に化けさせる。それが、今の僕たちの仕事だ。

僕たちは、かつて、音楽をつくって、音楽を売っていればよかった。でも、呉服屋が呉服だけを売っていたら、いつまで経っても百貨店にはならなかったろ? だから、僕たちも、音楽だけじゃなく、音楽にまつわるあらゆる体験をつくって、あらゆるモノを売らないといけない。多種多様なモノを売るための多彩なコトづくりをしなきゃならない。

音楽のよろずや––––でも、だからこそ、今のレコードメーカーの仕事は、カラフルで楽しい。ぶっちゃけ、音楽理論に精通している必要はない。ファンとして音楽文化を楽しんできた経験こそ不可欠だ。

音楽をつくるプロはアーティストであって、レコードメーカーで働くボクらは、音楽の楽しみ方をつくるプロ––––

だから、音楽業界で働く資格は「音楽を好き」ってだけで十分だし、それ以上に価値のあることはない––––音楽が好きで経理ができる人––––音楽は好きだけど楽器演奏はできない人––––熱心な追っかけだった人––––そんな人たちが活躍するのが「レコードメーカー」という名前の「音楽体験創出企業」だ。

これを、世間では、ダイバーシティ・インクルージョンって呼んだりもする。

【 旧 3 6 0 度 ビ ジ ネ ス(平面的:円)か ら 新 3 6 0 度 ビ ジ ネ ス(立体的:球)へ 】

宣伝を行い、レコード店に流通させて、CDを買ってもらっていたレコードメーカーが

一度、デッドして音楽体験創出企業に生まれ変わったことで、例えば––––

VRミュージックビデオという「広め方」/カスタマーからすれば「知り方」で

サブスク型のストリーミングサービスという「届け方」/カスタマーなりの「聴き方」で

クラウドファンディングという「売り方」/今らしいカスタマーの「買い方」で

音楽を聴くだけでない様々なプロセスを楽しんでもらう必要が生じた

そのためには、何(どんなモノやサービス)を売るか? ではなく

「〜の仕方」というプロセス(コトやトキ)の演出 =「体験価値の創出」を行う必要がある

- - - - -

「音源の制作」ではなく「音楽にまつわる体験価値の創出」こそがA&R(ディレクター)の本文であるなら、その業務に必要なのは、演奏力/楽典/音感など音楽そのものへの知識や技術ではなく、音楽の周辺にあるコトに対する情熱と経験だ。

音楽業界が求める人材は、音楽の制作者や発信者(ユーザー)としての熟練者ではなく、音楽のファンや受信者(リスナー)としての熟練者(前者であるに越したことはないがマストではない)––––とにかく「音楽が好き」だった人––––

A&Rとは、

音楽のプロではなく、

音楽ファンのプロなのだ。

【 マ ガ ジ ン 】

(人間に限って)世界の半分以上は「想像による創造」で出来ている。

人がそう呼ばれる「幻」の「壁」を越えられないのは

物質的な高さではなく、精神的に没入する深さのせい

某レコード会社で音楽ディレクターとして働きながら、クリエティヴ・ディレクターとして、アート/広告/建築/人工知能/地域創生/ファッション/メタバースなど多種多様な業界と(運良く)仕事させてもらえたボクが、古くは『神話時代』から『ルネサンス』を経て『どこでもドアが普及した遠い未来』まで、史実とSF、考察と予測、観測と希望を交え、プロトタイピングしていく。

音楽業界を目指す人はもちろん、「DX」と「xR」の(良くも悪くもな)歴史(レファレンス)と未来(将来性)を知りたいあらゆる人向け。

本当のタイトルは––––

「本当の商品には付録を読み終わるまではできれば触れないで欲しくって、

付録の最後のページを先に読んで音楽を聴くのもできればやめて欲しい。

また、この商品に収録されている音楽は誰のどの曲なのか非公開だから、

音楽に関することをインターネット上で世界中に晒すなんてことは……」

【 自 己 紹 介 と 目 次 】

【 プ ロ ロ ー グ 】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?