哈啰出行がサステナビリティレポートを公開 シェアサイクルを中心に66.7万トンのCO2排出量削減に貢献

中国でシェアサイクル事業を中心に展開している「哈啰出行(英語名称:Hello Inc.)」がサステナビリティレポートを公開していたので紹介したいと思います。

レポートの紹介の前に、哈啰出行について少し紹介したいと思います。

同社は2016年9月の設立で、本社は上海に構えていますが、シェアサイクルの「哈啰单车」を中心に数億人の登録ユーザーを有しています。

業績の方も2020年度は売上が60.4億元(≒ 1020.1億円)、粗利が7.2億元(≒ 121.6億円)と黒字化も果たしていたのと、投資の方もアリババの金融関連会社、Ant Groupや投資会社などから受け入れ、2021年4月には米ナスダックに上場すべく申請を行っていました。

中国のシェアサイクル事業は、2014年頃からofoやモバイクなどが出てきて、2016、2017年頃には逆風が吹いて、様々淘汰があったという印象だったのですが、同社はそんな状況下に設立しながらも、「哈啰助力车(電動アシスト自転車)」、「哈啰电动车(電動スクーター)」、「哈啰打车(DiDiなどのような配車サービス)」などの様々なビジネスモデルを確立しながら生き残ってきたのでしょう。

ところで、先に触れた米国IPOの申請ですが、7月になってその上場申請を突然撤回してしまったそうなのですが、ここには中国政府による中国企業の海外上場への締め付けが大きく関係しているのでしょうね。

さて、サステナビリティレポートの方に話しを戻します。

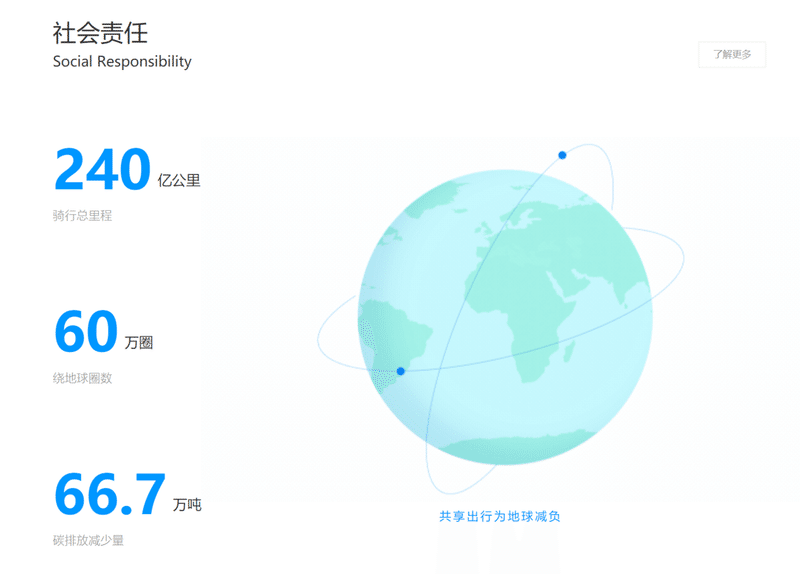

同社はまず、環境にやさしい移動手段を提供し、CO2削減に大きく貢献している、ということをアピールしています。

同社のサービスで走行された総距離は240億kmになり、それは地球60万周分に相当し、約66.7万トンものCO2排出量削減に貢献してきたそうです。

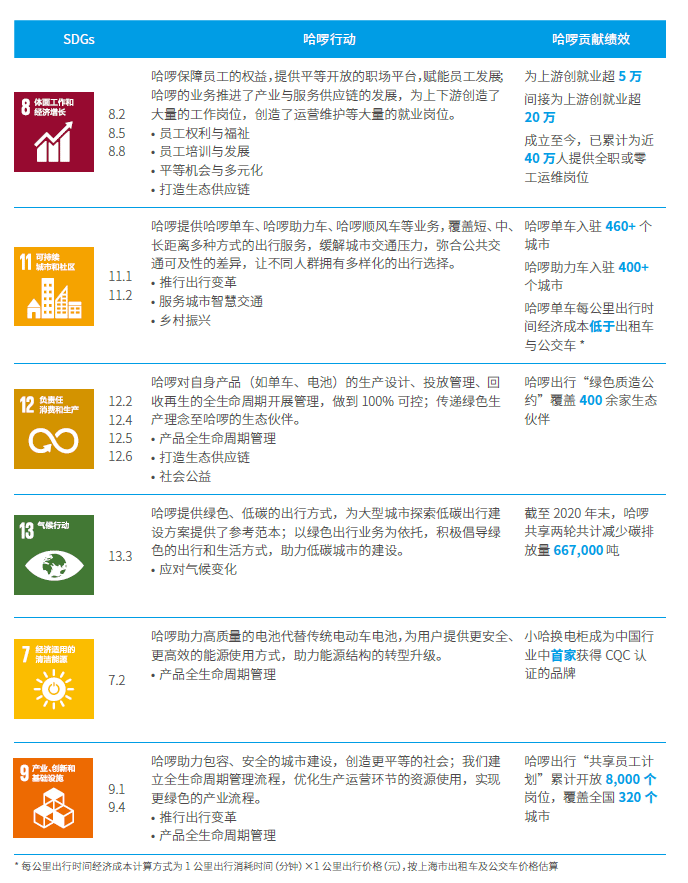

同社はCO2削減以外にもSDGsの各目標に合わせた活動も行っています。

〇SDGs目標8 「働きがいも 経済成長も」

同社は5万人の直接雇用と(ドライバーなど)20万人の間接雇用の機会を与え、累計すると40万人以上に就業機会を与えてきたそうです。また、同社は平等且つ開放的な職場づくりを心掛けているそうです。

〇SDGs目標11 「住み続けられるまちづくりを」

同社のモビリティサービスによって、都市交通の混雑が緩和され、シェアサイクルによって、都市の移動効率を15~19%ほど高めることができたそうです。私が上海にいたのは10年以上前ですが、確かに朝夕の通勤ラッシュ時の車の混雑は大変なものでしたので、それが自転車などでの移動が増えれば緩和されてくるのかもしれません。

〇SDGs目標12 「つくる責任 つかう責任」

同社は製品開発の全サイクルで環境に配慮した生産を行っているそうです。また、同社はReduce、Reuse、Recycleの3Rを原則とし、資源の利用効率を高めることを旨としているそうです。

〇SDGs目標13 「気候変動に具体的な対策を」

こちらは先に紹介したCO2排出量削減への貢献です。合計でCO2排出量を66.7万トン削減しているわけですが、これは哈啰单车で50万トン、哈啰助力车で20.4万トンのCO2排出量削減にそれぞれ貢献しているそうです。

※哈啰助力车は3.7万トンのCO2を排出しているので、差し引きすると実質は16.7万トンのCO2排出量削減に貢献。

〇SDGs目標7 「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」

同社が提供している哈啰助力车や哈啰电动车は電池を動力にしているため、というのがその理由のようですが、自動車とは事情も違うので、少し苦しいようにも感じますね。

〇SDGs目標9 「産業と技術革新の基盤をつくろう」

同社は環境に配慮したグリーンで、且つ革新的な産業プロセスの構築を目指しているそうです。また、技術という面でも特許もすでに538件申請を行っているそうです。

また、同社はSDGs目標14 「海の豊かさを守ろう」にも貢献しています。

中国では、毎年3月12日を「植树节(植樹の日)」としているのですが、同社は2021年同日に「海底森林」という呼び名のものとに、サンゴの保護にも貢献していたようです。

同社のサステナビリティレポートの概要紹介は以上となりますが、レポートの全文はこちらからダウンロード可能になっています。

中国のシェアサイクル事業はピークを過ぎ、斜陽ビジネスになっているという印象を持っていたのですが、下記記事によると新型コロナの影響で三つを避けるため、シェアサイクルでの通勤をする人が増え、息を吹き返しつつあるようです。

シェアサイクル業界云々というより、SDGsにも注力し、様々な社会貢献を念頭に入れている哈啰出行には、今後も活躍の場を広げていってほしいな、と思いました。

※中国を中心としたアジアのサイバーセキュリティ事情、業界動向について綴っている姉妹ブログの方もぜひ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?