◆読書日記.《赤瀬川原平『千利休 無言の前衛』》

<2022年12月29日>

赤瀬川原平『千利休 無言の前衛』読了。

本書は「ネオダダ」や「ハイレッドセンター」等、数々の前衛芸術集団に所属して常にアヴァンギャルドな作品を発表し続けてきたアーティストである赤瀬川原平が、かの千利休について語ったエッセイである。

赤瀬川原平と言えばそのマルチな活躍が有名なアーティストでもある。前衛芸術作品だけでなく、『ガロ』に作品を掲載していたマンガ家でもあり、『父が消えた』で芥川賞を受賞した小説家でもあり、『老人力』でベストセラーとなったエッセイストでもあった。

また、路上にある珍奇なものを発見する「路上観察学会」を創設したり、宮武外骨の再評価を行い『滑稽新聞』の再編集復刻版を敢行したり、晩年は美術研究社の山下雄二と日本美術応援団を結成して伝統的な日本美術の紹介を行ったりと、非常に多彩な活動を行っていた人であった。

赤瀬川原平と言えばぼくとしては「ハイレッドセンター」としての活動や「千円札裁判」、路上観察学会など、常に新しくて、ヘンで、面白い事にこだわるアヴァンギャルドな人だというイメージが強かったため「その赤瀬川源平がなぜ千利休を?」と思って手に取ったわけである。

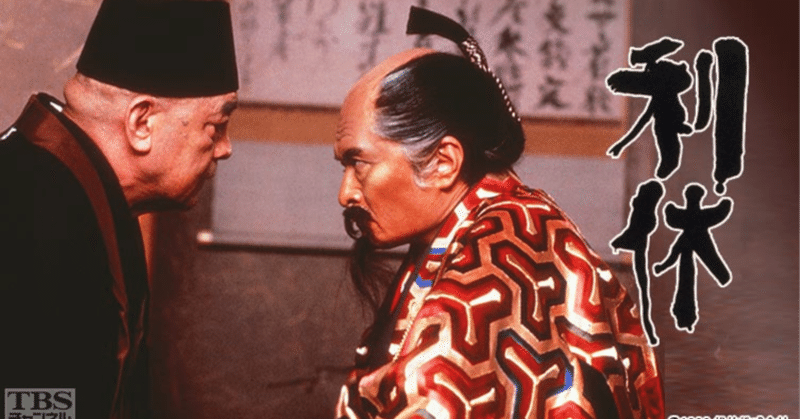

本書が書かれたのは1989年、ちょうど勅使河原宏の監督した映画『利休』の脚本を勅使河原と共同執筆した時期だったらしい。

そう言えば、何故か赤瀬川原平はこの時期に突然『利休』の脚本に抜擢されているのである。

確かに、映画『利休』の脚本が赤瀬川原平だったと知った時は、ぼくも不思議な気持ちを覚えたものだった。

その当時はもう芥川賞を受賞して「文学の人」ではあったそうなのだが、それまで映画にも脚本にも縁のない美術畑の人間として活動してきた人である。

別に茶道や伝統芸術に関わっていたという事も無い、歴史に詳しいという事も聞いた事のない前衛芸術の赤瀬川さんが何故?というのは長年の謎であった。

本書にも書いてあるのだが、『利休』の脚本を勅使河原宏から依頼された時、赤瀬川原平は江戸時代と安土桃山時代と室町時代といった日本史の"分類"自体は知っているが、それがどういう順番だったかさえ曖昧な状態だったらしい。

どうやら、学校で習った歴史の知識以上のものは持っていなかったのだそうだ。

しかも元来読書が苦手だそうで、手始めに歴史を勉強するのに『学習まんが・少年少女・日本の歴史』を買って読んだというくらいだからその素人っぷりは徹底している。

本書では勅使河原宏サイドの事情は記されていないのだが、赤瀬川原平はその当時勅使河原とは会った事もなかったそうであり、突然の依頼にたいへん驚いたそうである。

勅使河原宏は生け花の草月流の創始者である勅使河原蒼風の長男にして三代目の家本であった。

ただし、生け花の家本とはいえ、蒼風からして「花のピカソ」と呼ばれる斬新な作風であったし、宏についても斬新な陶芸作品や、竹を使ったインスタレーションなど、独自の作風と多彩な活動で知られる芸術家でもあった。

勅使河原宏の監督した映画作品にしても、脚本は安部公房のシュールレアリスティックな作風で、音楽は「実験工房」の武満徹という、いずれも前衛的な手法を得意とするクリエイターを結集させて作られていた。基本的に、勅使河原宏は赤瀬川原平と同じく「前衛の人」なのだ。

そういう人間だからこそ、千利休を題材にした映画において、アカデミズムからの視点ではなく、赤瀬川原平という常に前衛にこだわる作家がどういう視点を持ち込むのか、という点には興味があったのではないかとも思われる。

それにしても、千利休を題材にした歴史物語の脚本を、当時としては「首都圏清掃整理促進運動」など数々の奇妙な活動や「千円札裁判」で有罪判決を受けるなど、どう見てもアヤシゲな人物(赤瀬川原平自身も当時の自身の世間的な評価を「どことなくうさん臭い、あれは信用できない、というのが一般的評価ではないだろうか」と言っている)に依頼するというのは、大胆だ。

で、本書はその当時赤瀬川原平が勅使河原宏から映画の脚本の依頼が来た経緯と、そこから歴史についてはズブの素人だった著者が一から千利休について勉強し、取材をして考えた事をまとめたのが、その内容となっている。

という事で本書はあくまで「素人の率直な感想」としての利休観を披瀝した、あくまで「エッセイ」といった体裁の本だった。

という事で、書いてある利休の情報については、素人調べの知識で学術的なものではないし、新しい学説を述べたものでもない。

あくまで「いち作家が利休を調べてどう感じたか?」という内容である。

――その上、赤瀬川は学者のように厳密性のある記述がお好きではない様子で、しばしば「それって根拠のある話なのかなぁ?」と思うような所があったし、かなりの部分、自分の独自見解が多いもので(何しろ利休の芸術観の比喩としてしばしばプロ野球の話になったりするのだから、当を得ているのかどうかどうにも怪しい部分がある/笑)、利休というよりかは赤瀬川なりの芸術論を利休に絡めて語ったという感じであった。

◆◆◆

という事で、本書は学術的な記述は少なく、千利休について詳しくなりたいという人には、あまりお勧めできる内容ではない。

むしろ、赤瀬川原平の「芸術観」について知りたい人、もしくは映画『利休』の裏側を知りたい人のための内容と思ったほうが良いかもしれない。

本書は、千利休の芸術について、常に前衛を走ってきた現代芸術家がどう解釈したのか、という部分が最も面白い。

映画『利休』には原作がある。野上彌生子の歴史小説『秀吉と利休』である。

『秀吉と利休』はタイトルからも分かる通り、豊臣秀吉と千利休との人間関係を中心に描き、その確執がどうして最終的に利休の切腹という形に結実したのか、という部分をメインに描いた作品らしい。

そして、赤瀬川はその両者の相克を「政治と芸術」と見たのである。

これは、何も秀吉が「政治」で利休が「芸術」だというわけではなく、両者それぞれに「政治」的な主張も「芸術」的な主張もあり、それが双方にぶつかったようなのだ。

秀吉も茶を嗜むし、そこで秀吉なりの美意識を見せた。

戦の面から見ても情人離れした独創的なアイデアを持っていた人だという事は分かるが、茶道については純金で茶室を作らせたり、北野大茶会を開いたりといった所に秀吉の性質が現れている。

金の茶室はいかにも秀吉らしい。もちろん成金趣味である。しかし当時詫びを究めようとしていた茶室を金で造るとは、詫びの精神の逆なでというか、そこまでいけばむしろ壮快である。茶の湯の才能ではかなわぬ利休への挑戦もあったのだろう。挑戦と言うより、ちょっかいを出すという軽やかな気持かもしれない。

茶室を金で造る、というアイデアは秀吉のものだろうが、その具体的な造作は利休の手にゆだねられていたふしがある。権力者が側近の知恵者に、難題を吹きかけて困らせるというのはよくある構図だが、秀吉にももちろんそれはあっただろう。むしろそのあれこれの難題の創意工夫を楽しんでいたわけである。

利休は利休で、詫び茶を完成させた茶聖として既に揺るぎない権威と化し、様々な武将が利休の茶席に憧れを持っていた。

茶席はある種「社交の場」でもあったのである。

茶室を介して、秀吉は武将と相見え、茶の湯を介して政敵の正宗や家康が秀吉に恭順する。

それは秀吉の思惑通りではあったのかもしれないが、こういう利用の仕方をしていたからこそ利休そのものの政治的な権威が強まってしまったというのはあるのかもしれない。

要は、秀吉にとって利休は、政治的にも芸術的にも、あまりに無視できない存在になっていたのではないか……というのが赤瀬川原平なりに考えた『秀吉と利休』の人間関係であった。

その二人の人間関係の決着として、利休の切腹がある。

だが、それでは赤瀬川原平にとっては、都合が悪いのである。何故なら――

じつは映画の脚本を書いていて、この最後のところで困ってしまった。最後に利休が切腹して果てるのは事実だから致し方ないが、これでは芸術が政治に敗北した形で終わってしまう。

利休の内面で、あるいは理念の上で芸術は永遠に不滅なのだ、と言っても、ドラマの結果としては利休は芸術の代表選手で、秀吉は政治の代表選手だ。その利休が秀吉の命令で切腹して終わりでは、芸術が浮かばれないではないか。それではこの映画を作る意味がない。

利休は秀吉に勝って死んでいっただろうし、芸術は政治に勝つ流れにのっていかなければならないのである。

千利休が切腹を命じられるに至った真相については未だに諸説かまびすしく、定まっていないという。そういった歴史の真相の空白部分に、赤瀬川原平は自らの芸術観を埋め込む事にしたのだろう。

赤瀬川原平は常に芸術側に立っているのである。

つまり、赤瀬川原平はこの映画を通して、理念的に千利休を救済し、同時に日本における「芸術」についても理念的に救済しようと考えたのだろう。

「芸術というものは、政治からの弾圧には決して屈しない、そういったものでさえも芸術家の魂を屈する事はできないのである」と。

という事で、赤瀬川原平の主張はあまりに芸術に信頼を寄せ過ぎている感は無きにしも非ずだが、そういう歴史についての門外漢からの自由で無邪気な意見を楽しめるエッセイだという読後感であった。

ただ、けっきょく映画『利休』のラストはどういう風になったのか、という所については本書には書かれていないので、そこが気になってしまう。

著者が最終的に出した結論を知るためにも、近いうちに『利休』を見てみるのもいいかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?