空地 Vol.2 巻頭言●もうチルしている場合じゃない(のか?)

5月21日の文学フリマ東京36で頒布する、空地第2号の巻頭言を全文公開します。興味を持ってくださった方は当日、ぜひA-60までお越しください

最近、この雑誌の同人たちとポッドキャストを始めた。たわいもない話ばかりしているのだが、話すことは文章を書くのとはちがう面白さがあると感じている。その面白さとは誤配が起こりやすい、ということだ。同じテーマについて考えていても、話す時と書く時では大きくちがう。文章は添削や推敲の過程で整理されるが、会話には思考の流れがそのまま顕れる。自分が伝えたいこととは少し離れた言葉が出てきてしまうこともある。それがいい、と思う。自分が放った言葉が、自分が普段思っていたり感じていたりしたのに自分自身でも気づいていなかった考えや実感を教えてくれる。話していて不意に出てきたワードが、いくら頭を捻ってもしっくりこなかった頭の中にある「何か」を言語化してくれる。

会話が成り立つためには、他者が不可欠だ。他者の存在もまた、我々に誤配を生み出してくれる。ぼくたちのポッドキャストでは、大まかなテーマ以外は特に決めないことにしている。脱線や飛躍のほうが本筋よりもずっと面白いから(年々意図されたものや制御されたものが面白く思えなくなっていて、そのせいで今度は意図をなくそうという意図に囚われている)。だから話の流れで思いもよらないことが思い出されたり、自分でも十全に理解できているとは言えない言葉が飛び出したりもする。今号のサブタイトルである「もうチルしている場合じゃない」もそんなポッドキャストの誤配から生まれた。

いつ録ったやつか忘れてしまったが、中村というやつが「「チル」とはくり返す」ことなのだと言った。本人がどれだけ考えていったのかは分からないがとにかくぼくはその言葉がすごく腑に落ちた。最近自分が感じていたことの断片が、はっきりしたような気がした。もう「チル」している場合じゃないんだ、とぼくは最近ずっと思っていた。でも、ただそう思っていただけで、何でなのかまでは分かっていなかった。しかし「チルとはくり返し」であるという彼の言葉で視界が一気にひらけたように感じた。たしかにヒップホップの反復するチルいビートは陶酔感を生み出すように設計されているし、よく知っている映画やマンガをくり返し見たり読んだりしている時の安心感に満ちた体験は「チル」という言葉がよく似合う。

二〇二二年の春ごろに出た『AMBIENT definitive』という本の帯に「こんな時はチルアウトするしかない」と書いてあって、はじめて目にした時はコロナの時代にぴったりの言葉だと思った。コロナの時代にチル=くり返しは必要だ。コロナがくり返す日常を奪ってしまったのだから、ぼくたちはチルすることで仮想のくり返しを作り出さなければならなかった。

もうチルしている場合じゃない。そう思うようになったのはその年の夏が過ぎたあたりで、ぼくはYouTubeでむかしのフェスの映像を見ていた。アジカンが歌っているのを見ながら、ぼくはずっと、何かがおかしいと思っていた。その理由はしばらく考えていてもよく分からなかった。しかし、画面いっぱいに観客の顔が映って、ようやく違和感の正体に気づいた。誰一人マスクをしていないのだ。古い映像の中だから当然であるはずなのに、いつの間にかぼくの認識はマスクをしていないことを異常状態だと捉えるようになっていた。それほどまでに気づかないうちにコロナは日常になってしまっていた。それは歪なかたちで日常がぼくに帰ってきた瞬間だった。

我々が日常を、歪なかたちであれ取り戻せたのなら、ぼくらはきっとチルから抜け出さなければいけない。ぼくらは、オブスキュアで心地よい何かを乗り越える、エネルギーに満ちていて、アッパーで突き抜けた何かを探さなきゃいけない。そんな気がする。

そう考えて、今号では前号で試みた、雑誌全体をコンセプチュアルに構築するという手法を破棄した。前号にはポストトゥルースの現代におけるフィクションの暴力性を自覚した上でそれを適切に運用することは可能か?というテーマがあった。そのテーマのためにコンセプチュアルな構成が必要だったのだ。しかし、今回はその暴力性を引き受けるしかないとぼくは考えている。物語を生み出すことは、エキサイティングでありながら非常に危険でもある。物語に関わらずあらゆるアートは悪用される可能性を孕んでいる。戦意高揚に利用されたワーグナーのように。しかし、ぼくらが殺されていく動物に同情しつつもその肉を食べるしかないように、ぼくらは物語ることの暴力を背負わなければいけない。それを引き受けた上で初めて、作家たり得るのではないかと考えている。そしてその上で今回は、面白いものをただ並べる、というシンプルな構成をとった。前号をコンセプトアルバムだとするなら、今号はシングル・コレクションのようなものだ。

以下に並ぶ文章はどれもそんなポスト・チルの時代の中で書かれたものだ。むろん個々人の考えやスタンスのちがいはあるだろう。しかし、少しずつ重なりあったところに同時代の何かが浮かび上がってくるのではないか。こういった発言はアートの社会における役割といったややこしい問題と隣接してくるので難しい。そういった議論はまたどこかでするとして、少なくとも、ヒップホップの信奉者であり、文学がものに名前を与えるものだと考えているぼくにとって、時代の空気を感じられることは大事だ。そしてそのことは成功していると思う。

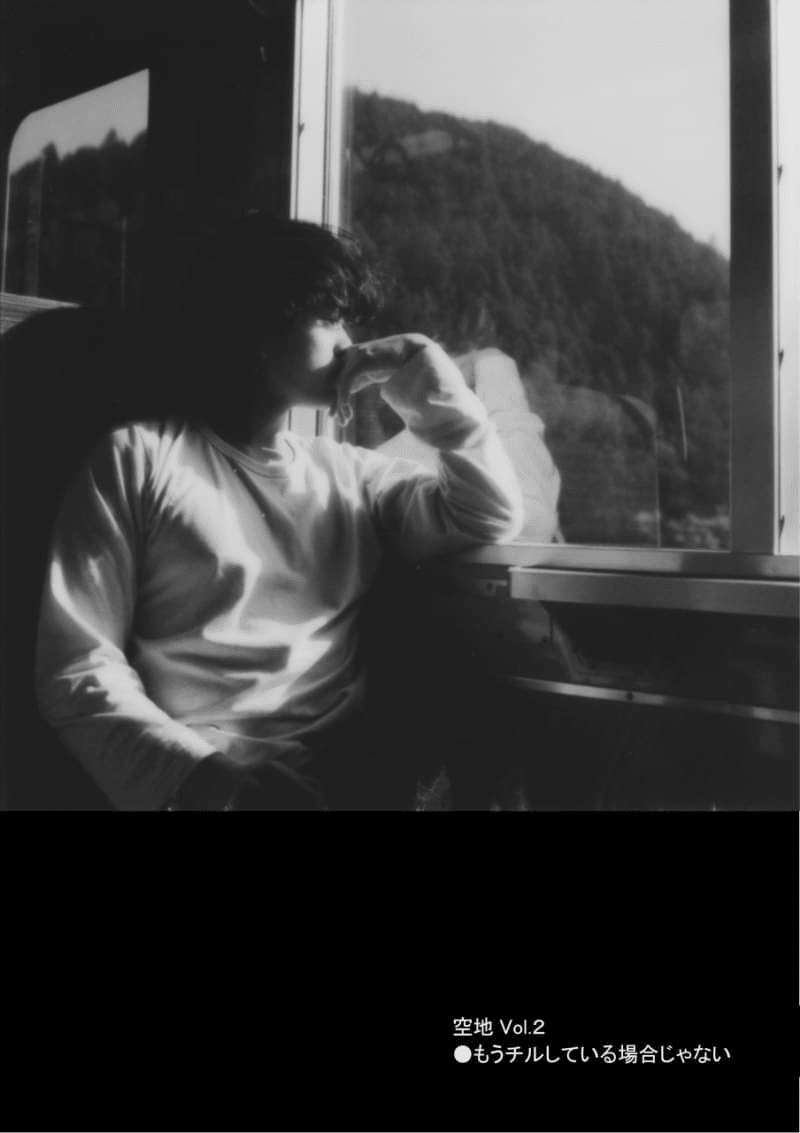

ともかくおもしろいものが出来たという自負はある。表紙の写真を撮ってくれた小田切、インスピレーションを授けてくれた人々、家族と友人たち、そしてもちろん同人たちの存在がなければこの雑誌を完成させることはできなかった。みなさん本当にありがとうございました。

(文責:松崎)

____________________________________

『空地 Vol.2 もうチルしている場合じゃない』

このたび、文芸誌「空地」第2号を発行する運びとなりました。

今回の副題は「もうチルしている場合じゃない」。コロナ禍を、日常が失われたことで人々がチル(=「繰り返し」)しなければいけなかった時代と捉え、そのコロナが日常になってしまった現在における文学のかたちについて考えていきます。

ポスト・チルの時代の中で書かれた、小説、エッセイ、詩、短歌を収録します。

〈収録内容〉

【小説】

「黄金の月」藤原尭大

「マイフォーグランマズ」安孫子知世

「ナイトクルージング」松崎太亮

「シベリア」中村渚

【エッセイ】

「どこか遠くまで」工藤奏海

「大きな旅情の底に」今井詩乃

「綿毛がたゆたってるみたい」壹岐悠太郎

「武術のできる謎のおばさん」野村穂貴

【短歌】

「冬だから/この夜は/耳を塞いでみてよ」小川彩夏

【詩】

「地を這うのはただの儀式でなく」「わが子のためにそのたましいがえんえんと生きつづくのであれば」壹岐悠太郎

「かざあな」「珈琲」「堅物」吉村久秀

〈データ〉

【タイトル】『空地 Vol.2 もうチルしている場合じゃない』

【サークル名】空地

【発行日】2023年5月21日

【サイズ】A5/124p

【定価】700円

文学フリマ東京36にて頒布

ブース:A-60

5月21日(日) 12:00〜17:00

入場無料

東京流通センター第一展示場にて

空地

Twitter/Instagram/note: @openspace_zine

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?