町へ戻る理由はただ一つ。「自分ちだから、帰るしかないでしょ」【おもせ〜ひと vol.9】

福島県大熊町の”おもせ〜ひと”(=面白い人)を数珠つなぎ形式でご紹介するインタビュー企画「おおくままちの”おもせ〜ひと”」。

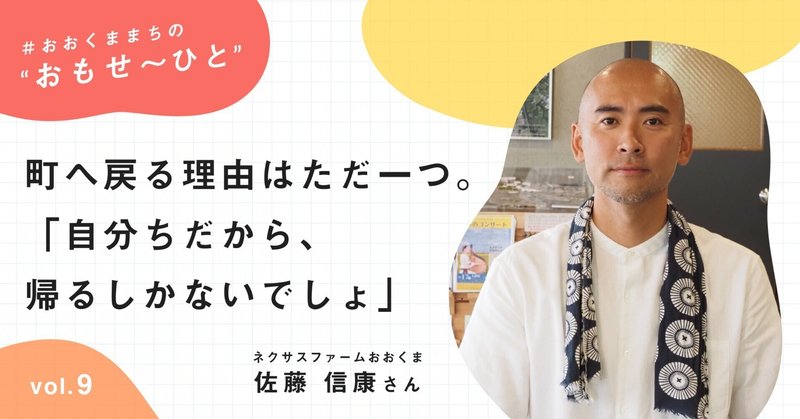

9人目にご紹介する”おもせ〜ひと”は、福島県大熊町ご出身、町内のいちご栽培施設、ネクサスファームおおくまで働かれている、佐藤信康さんです。

佐藤信康(さとう のぶやす)さん

福島県大熊町ご出身。前職は役場職員。2019年4月、大川原地区の避難指示が解除されてすぐにご実家に戻り、大熊町での生活を再開されたそう。

現在は大熊町のいちご工場、ネクサスファームおおくまで働きながら、平馬会や消防団、捕獲隊の一員としても活動されていたり、個人の活動としては大熊町の薪を集め、焚き火をする薪活(まきかつ)を行っていたり…。最近は養蜂を始められたとのこと🐝

信康さんに数珠つなぎをしてくださったのは、7人目にご紹介した木幡さん。

▼木幡さんのインタビュー記事はこちら

また、信康さんは6人目にご紹介した、佐藤亜紀さんの旦那さんでもあります!

▼佐藤亜紀さんのインタビュー記事はこちら。

震災後、避難を余儀なくされ、原発事故の影響で、いつ町に戻ることができるかも、そもそも町に戻ることができるかどうかもわからなかった大熊町。

8年の月日が経ってようやく、大川原・中屋敷地区の避難指示が解除され、町に人が住むことができるようになりました。

その2019年4月の避難指示解除と同時に、町での生活を再開された信康さん。ご本人曰く、大熊町のご実家に帰ることは、ごく当たり前のことだったそうです。

そんな信康さんの、「楽しい」という感情を大事にする考え方や、信康さんが思い描く、これからの大熊町の姿、そして強い思いをもつ人が多いがゆえに、今大熊町が抱えている課題などについて、お話を伺いました。

楽しさ、面白さを大切に

やってて楽しいことは、他の何者にも勝てない

-簡単に自己紹介をお願いします。

信康:大熊町出身、今42歳の佐藤信康です。

出身は大川原。避難指示が解除された段階ですぐに帰ってきた。

家の母屋は解体しちゃったから、元々じいちゃんとばあちゃんが住んでた隠居屋をリフォームして、今はそこで嫁さんと一緒に住んでる。

職業としては、大熊町のいちごの植物工場、ネクサスファームおおくま(以下、ネクサス)に勤めてるって感じかな。

▼ネクサスファームおおくまの取材記事はこちら

あとは、消防団や捕獲隊、防犯指導隊に入っていたり、イベントがあればその手伝いをしたり、町の何かあるところには顔を出すようにしてる。

-ネクサスに勤める前は、何をされていたんですか?

信康:ネクサスが始まる前、役場にいたの。こう見えて行政やってたんだよ(笑)。

3年くらい前までかな、2019年だね。避難指示が解除された時にネクサスが始まったから、その段階で役場を辞めて転職した。

-なぜネクサスに転職されたんでしょうか?

信康:単純に面白そうだったから。

ネクサスでは高設養液栽培をやっていて、設備としてはあの当時では最新のものだったし、かなり大規模で、お目に掛かろうと思ってもなかなか見られないものなんだよね。

元々機械とかも好きだったから、そういうのやれるんだったら面白いなと思って。

-何かやることを決めるとき、面白さかどうかで判断することは多いですか?

信康:面白さを優先することの方が多いね。

町のためになるとか、誰かのためになるとかじゃなくて、単純に自分が面白そうだなって思ったことをやる。

自分が面白そうだなと思って実際に関わって、「ああやっぱ選んで楽しいな」って、普段からやってて楽しいなって思えることって、他の何者にも勝てねえよねって。

楽しんで仕事ができれば、ストレスなく継続できるし。やっぱり楽しさがいちばん。

「42歳でも若手」の捕獲隊

-信康さんは、捕獲隊の最年少メンバーだとお聞きしました。捕獲隊にはどのような経緯で参加されたのでしょうか。

信康:そもそも捕獲隊がなにかというと、町からの「駆除してください」って依頼を受けて、猟友会*に所属している人で編成されるものなんだよね。

だから当然、町から依頼がないとできないし、猟友会では事前に狩猟免許をもってる人を集めて、捕獲隊に参加できるか確認をとっていて。だから、捕獲隊の一員になるために事前に狩猟免許をとって狩猟をはじめた。

※猟友会:すべての都道府県に設置されている狩猟者を会員とする団体

-狩猟は震災前からやられていたんですか?

信康:震災前は狩猟免許を持ってなくて、勢子(せこ)とかしかやってなかったの。勢子って、要は追っかけ役。銃を持って待ってる人たちの前まで、獲物を犬を連れて追いかけるっていう、それくらいしかやってなかったね。

震災後にイノシシとかの被害が多くなったから、これは本格的に免許とって、自分も実際に捕獲する側に回らないとなって。それで鉄砲と罠の免許をとって、今やってる感じだね。

だからまだペーペーよ。新人。上は自分のじいさんかってくらい、80何歳の人もいるからね、42歳でも若手だよ。

-捕獲隊で苦労したことや大変だったことは何かありますか?

信康:苦労って言うと、夏暑いとか、蚊が出るとか、獲物にハエがたかってるとかだけど…でも、楽しいことしかないよ。

先輩はもうじっち(おじいちゃん)ばっかりだし、あの年代のじっちたちの話とかさ、会話が面白いよね。昔そんなことやってたんだって。もうネタの宝庫だね。

だから関われるうちに関わっておきたいなって。いつ引退するかもわからないから。今のうちに技術も学びたいし、昔の話も聞きたいし、一緒に狩猟もやりたいし。

だからまあ、捕獲隊って仰々しい名前にはなっちゃってるけど、元々は駆除をするために集まった人たちじゃなくて、狩猟というものを楽しんでた人たちだから。楽しみの延長線上でやってる感じだね。

-ただ、大熊町では捕獲しても放射線の問題で食べることはできないと聞きました。

信康:そうなんだよね。みんな食いてえなあって言ってる。

昔は食うのが当たり前だったんだけどね。獲れるから、スーパーに行っても肉買わないし。同級生の親父さんは、うちの冷凍庫にはイノシシの肉しか入ってないとか言ってた。

まあでも、基本的にはみんな集まるのが好きだから。

やっぱり同じ趣味の仲間で集まるのって楽しいじゃない。同じ会話が同じレベルでできるわけだし。食べられないけど、狩猟自体を楽しむって感じ。

帰町、そして今の町が抱える課題

自分ちだから帰るしかないでしょ、ただそれだけ。

-以前、妻の亜紀さんにインタビューした際、信康さんが「大川原の避難指示が解除されるかもわからない時から、絶対に帰ると言っていた」と聞いたのですが、実際にそうおっしゃっていたのでしょうか?

信康:ああ言ってた。なんの躊躇もないよ。まあ帰るでしょ。

他の人はどうかわかんないけど、個人的には、他の地域で暮らしている自分が想像できなかったし、他の場所では生きてる感じがしないからね。

-帰ることは、いわば”当たり前”という感覚ですか?

信康:そう。別にたいそうな理由があるわけでもないし、使命感があるわけでもないし、自分ちだから帰るしかないでしょ、みたいな。それだけ。

だからなんかね、他にもインタビュー受けたことあって「強い思い入れがあるんですか?」って聞かれたりしたけどさ、いやいやそう言うもんじゃないでしょ、自分ちだよ?って。ただそれだけ。

-大川原のご自宅に帰るまでの期間は長く感じましたか?

信康:まだ年齢的に、体の自由がきくからっていうのはあるけれど、俺は比較的早かったかなって思う。10年、20年は会津にいるのかなあって覚悟してたけど、わりと早く帰れたな。

あと、大川原と中屋敷に関しては、居住制限区域*の期間が長かったんだよね。だから、避難指示解除の前段階から、宿泊はできないけれど、許可証とかなくても自宅に立ち入ることはできたんだよね。

だから休みの日とかは、仕事行く前とか、終わった後にちょっと家に寄って、手入れとかリフォームをして、いわきの家に帰るって感じの生活をしてたの。だから、解除になってやっと帰ったわけじゃなくて、ずーっと行ってたわけよ。

だから、いざ解除になったって言っても、その延長線上でしかなかったんだよね。なかなか難しいところだよね。地区によって状況が違うから。

※居住制限区域:年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、引き続き避難の継続が求められる地域。のちに住民の一時帰宅や、道路などの復旧のための立入りができるようになった。

"ただ生活する人"の人数が足りない

-震災前の大熊町はどんな町だったのでしょうか?特に大川原は新しい建物も増えて、町の景観はかなり変わりましたよね。

信康:大川原はね、昔は新しい建物なんて全然ないし、人が来る理由がないような町だった。だから、震災後に初めて大川原に来たって言う人もいるんだよね。だって何もないし。ほんと何もなかったよ。

震災後、人は増えたかな。あとはダンプと大型のバスが通り過ぎじゃね?って。結構うるさいのよ。

-これからも新しい建物が増えていくと思いますが、町の変化に対して何か思うところはありますか?

信康:変わっていくことは必然だから。それはこの地域に限らず、どこの地域もアップグレードはしていくわけじゃん。

ただ、建物ばっかり作って、「こういうのできましたよ、使ってくださいね」って言うのは、よくないと思う。箱だけじゃなくて、システムの方もしっかり構築しないとだめだよねって。

町に人を呼ぶためにはどうしたらいいのって、建物を作ればいいのかって言ったら必ずしもそうではない。その辺はしっかり考えて欲しいなとは思う。

-今の大熊町に対して、課題に感じることは何かありますか?

信康:“ただ生活する人”の人数が足りないと思う。

町で何かあったとしても、そこまで積極的に関わりたいわけではないけれど、例えば「生活するのにいい環境だから」とか、「子育て支援がしっかりしてるから」とか、そういう理由でこの地域に住む人の人数が足りない。

今の大熊町は人がすごく濃いんだよね。

こういう特殊な事情を抱えた地域だからこそ、色んな思いの人が入ってくるわけ。使命感を持っている人もいたり、お金になるからくる人もいたり、目的が明確にある人が多いっていう意味で、町にいる人がすごく濃いの。

ただ、みんなそれぞれ強い思いを持っている状態だと、その分ぶつかっちゃうんだよね。衝突も多くなる。さらに、ちょっとでもおかしなことをすればすぐ目立っちゃうし、逆にちょっとでもいいことをするとすごく注目を浴びる。

“ただ生活する人”がいて初めて、”濃い人”たちが希釈されていくわけじゃん。そうやって、ならすってことが必要だと思う。そうなると、町としてうまくいくんじゃないかな。

みんなプレーヤーになりがち。でもプレーヤーじゃなくていいのよ。

そういう、プレーヤーじゃない人が必要かな、今。

大熊町のこれから

嫁さんが笑ってればOK。それ以外なんもいらないかな。

-これから、どんな町になって欲しいと思いますか?

信康:まあ、個人的なところで言うんなら、単純にうちの嫁さんが楽しく笑って過ごせるような町であったらいいな。うちの嫁さんは町に対する思いがどうしても強いし、何かしようと思ってもいるし、性格的にほっとけないんだよね。そうなると負担も、辛いことも多い。

そう考えると、嫁さんが毎日笑って楽しく過ごせる町であることが一番。それが町のためにもなるし、俺の希望でもある。それに尽きるかな。

うちの嫁さんが笑ってればベスト。まあぶっちゃけ、それ以外なんもいらないかな。それさえあればほんとOK。

-素敵ですね…。個人としてこれからやりたいことは何かありますか?

信康:それこそ、嫁さんのバックアップじゃない?嫁さんが好きなように楽しく過ごせる環境作り。

最近、母屋に薪ストーブ入れたのよ。冬場はあったかい薪で暖をとって、家の中あったかいよね〜って言える状態にして、美味しいご飯を食べさせて。それでいいのよ。

-最後に、この記事を読んでいる方に、伝えたいことがあればお願いします!

信康:大熊のためになんかしたいってなったら、まずは住むことかな。この町に関わってなんかしようとするなら、短期間では無理だよって思う。やっぱり長い目で付き合っていくんだって思いがないと本当に難しい。

別に、住んで「この町だめだな」「やっぱり合わないな」ってなったら、どっか引っ越したって構わないし。まずは住んでみて、どういう人がいるどんな町なのか、どんな課題があるのかっていうのを経験して、普段から交流をして、それで「このまま町の人たちと楽しいことやりたいな」って思うんだったらそのまま住んでくれればいいし、合わないなっていうんだったら他のところにいくのでもいいし。

まずは長く住んでほしいっていうのはあるかな。

じゃないと、本当のことって見えないから。

編集後記

今回のインタビューの中でも、特に印象に残っているのは、信康さんが大熊町の課題として挙げていらっしゃった「人が希釈できない」というお話でした。

確かに、インターンとして1ヶ月間大熊町で活動していた時、明確な目的があり、「町のために」「誰かのために」という強い思いで活動されている人が多いなという印象を私も抱いていました。

そうやって、強い思いを持った人がたくさんいることが、町の特徴であり、魅力である一方で、町が町としてうまく続いていくためには、「大熊町で何かしたい」という思いがなかったとしても、大熊町でただ普通に生活を送りたい人の存在も必要とされているというのが、とても興味深かったです。

私は「町の人に話を聞いてみたい」という、個人的な興味が発端でこのインターンに参加したのですが、大熊町に来る前は、「町のためにこういうことがしたい」とか、「こういう問題を解決したい」とか、そういった使命感や目的意識がないと行ってはいけないんじゃないか、軽い気持ちで足を踏み入れてはいけないんじゃないかと思ったこともありました。

ですが、実際に大熊町にきてみると、そこには私たちと同じように、普通に生活をしている人たちがいて、自分たちが来ることを歓迎してくれる人もいて、思っていたほど町の敷居は高くはありませんでした。

それこそ、信康さんも「みんながプレーヤーじゃなくてもいい」とおっしゃっていましたが、私のように「プレーヤーじゃない人」でも、気軽に訪れていいのだなと感じることができました。

どうしても、"被災地"だということを意識すると、町に足を踏み入れるハードルが少し高くなってしまいますが、そこにも自分たちと同じように暮らしている人がいることを考えると、もっとフラットな目線で町を見ることも大切なのかもしれません。

インタビュー:殿村・中井

編集:殿村

⏬マガジンのフォローもぜひお願いします⏬

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?