自分の指導が悪いから…

今回は人材育成、指導に関する一考察です。

もくじ

1 初めての指導で悩みます

2 ついイライラする自分が情けない

3 仮想的目標を修正しよう

1 初めての指導で悩みます

若手職員は、この時期学生指導や後輩指導が初めてだという人もいるかと思います。

そんな時、かつて自分が臨床実習をしていた時や新人の頃を思い出すことでしょう。

実際のOJTとしては、自分の受けたOJTの経験が大きく左右すると考えられます。

自分もそうでしたし、これまでにも沢山の人と話をしてきて、学生の頃自分が指導してもらったことが良くも悪くも記憶に残り、その時の影響で同じようなスタイルを意識して指導していることが経験の知として分かりました。

これは本格的なリサーチではないため、あくまでも私見です。

良い経験をしたのなら、それは正にOJTから産まれた産物として非常に良い事だと思います。

面白いことに、学生時代に良い指導を受けたからとして、同じように指導をしていくパターンと、そうではなく逆説的に指導をしていくパターンも事実あるようです。

近田 政博 学生時代に研究指導を受けた経験が現在の研究指導に与える影響

徒弟モデルの再検証 神戸大学 大学教育推進機構 『大学教育研究』 第 25 号 2017 年 3 月:29 − 42

この論文の中に以下のように示されています。

「学生時代の指導教員から受けた研究指導と自身の研究指導との関係性に関しては、順接的な場合と逆接的な場合の両方が存在することがわかった。また、特定の学問分野や研究テーマに関する専門性によらず、学問に対する考え方や研究する姿勢、学生に対する接し方など、指導教員の人格的要素に関する内容も多く含まれることがみてとれる。・・・。a.順接的かつ人格的、b.順接的かつ専門的、c.逆接的かつ専門的、d.逆接的かつ人格的で構成される。」

この論文の興味深いことは、先の私の私見とは異なり、大きく4つの分類がなされていることです。

中でも以下の3点についてはこのように解説しています。

①指導教員の人格に関する内容で、かつ関係性が順接的な場合は、自身の指導教員の人間的な側面についてさまざまな影響を受けており、それを内面化している。これを「人格感化型」と名づける。

②専門的な指導内容で、かつ関係性が順接的な場合は、自身の指導教員の具体的な指導方法を内面化しており、現在の自身の研究指導に活用している。これを「スキル継承型」と名づける。

③専門的な指導内容で、かつ関係性が逆接的な場合は、自身が受けた研究指導は必ずしもモデルとはならなかったが、自分なりに創意工夫して研究指導の方法を試行している。これを「創意工夫型」と名づける。

「d.逆接的かつ人格的」は、自身の指導教員の人格的な面を受容できなかった場合を指すが、今回の調査では該当する意見は見当たらなかったとしています。

初めての指導者は、本格的な指導は初めてになりますから、過去の経験や記憶をたどり、一生懸命試行錯誤を繰り返します。

この論文のように、過去に自身が受けた指導を元に、自身の指導では、人格に感化され、スキルを継承し、創意工夫しているということが分かりました。

間違っても自身が受けた辛い経験を、そのまま押し付けるような指導ではないようですね。創意工夫するのが指導者としての好ましい指導戦略です。

だから指導における悩みはつきものなんです。

2 ついイライラする自分が情けない

見た目には誰がどう見ても怒りそうもなく、優しい青年で、周囲からも慕われ、社会人としては教科書に出てきそうな理想的な人材に出会うことがあります。

しかしそういった人材でも悩みは普通に持っているものです。

初めてする指導においては、ついイライラする事もあり、自分が情けないと呟きます。

どうしてこのようなことが起こるのでしょうか?

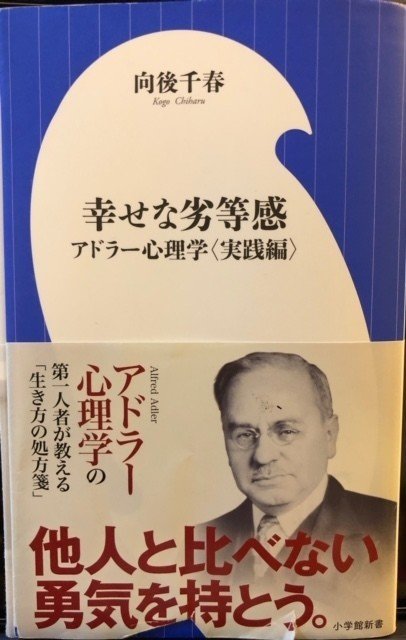

向後千春 著 幸せな劣等感 アドラー心理学(実践編) 小学館新書 2017

この本には以下のように書かれています。

「たとえば、自分の部下に対して目をかけてやっているのに、期待どおりに成長しない場合、がっかりしたり、怒りの感情が湧いてきたりすることがあります。このマイナスの感情は、・自分の部下は期待通りに成長すべきだ・という仮想的目標が裏切られているために、その合図として出てきたものです」

つまりこの引用した図にも示してある通り、私たちはある目標に向かって物事を解釈したり、進めていったりします。しかしそれはあくまで私的な目標であるのです。私的な感覚ですから、自分が思うようにどうにでも作り上げることができます。

だから仮想的な目標なのです。

初めての指導でついイライラしてしまう人・・・

この仮想的目標を自身ではどのように設定しているでしょうか?

ついイライラしてしまっても自身を責めないでください。

情けないと思わないでください。

それは誰しも感じる感情であり、むしろ良い感情であると私は私的に思います。

むしろ問題なのは、そうとは全く思わず、一方的に怒り、怒っているのは対象となる怒られる人のせいだと決めつけている人の方です。

こういう人は本当に厄介なものです。

3 仮想的目標を修正しよう

仮想的目標です。私的な感覚なんです。私的感覚です。

自由に自分で設定することができれば、修正する事も十分可能です。

いつでも変えられます。変えられるんです。

しかし、多くの場合、ついイライラしてしまう人は、この私的感覚であるはずの仮想的目標が、何故だか真の目標であると思い込んでしまい、「・・べき、・・なはず」と自分の考えの正当性をひたすら誇示する場合が見受けられます。

また指導に夢中になってしまうと、正しい事を伝えなければならない→伝える→反応を見る→指導する→反応を見る→指導する・・・というように自然にOJTの中でPDCAサイクルが発動します。

この際、自分がイメージしているような好ましい仮想的目標の通りの反応が見られたら何も問題はないのです。しかし、そうではない場合、イライラとしてしまい、指導者である自分自身を苦しめてしまうことになります。

最悪なのは、イライラした結果、指導者である自分が苦しいので、自身の苦痛を解放するために責任の所在を相手に押し付け、指導対象者を苦しめていく場合です。

これでは一方的なハラスメントになってしまいます。

先にも述べましたように、指導対象となる学習者のOJTの到達目標は、いつでも自由に設定変更できるはずです。レベルをぐっと下げる事も、目標の項目を変更する事も、指導者自身を変更する事も、様々な創意工夫があります。

しかし、真面目で指導に真摯に向き合っている若き指導者は時として盲目に陥りやすく、どうして良いか分からず負のループにはまり込んで行ってしまいます。

職場の先輩、役職者、管理職の皆さん

一見良好そうに見えている指導でも、実は実際の指導では迷宮に入り込んでいる指導者もいるかもしれません。

任せっきりではなく、プリセプターもプリせプティも両者の現状把握のために、それぞれの言い分をじっくり聞いてあげる事もこの時期大切と思います。

風船のように高く登っていってしまった自分の仮想的目標を、時にはぐっと引き戻して手元で遊ぶ感覚があると、心がスーッと楽になると思います。

指導しててついイライラしたら、その風船を一度手元でパン!と割ってしまうのも効果的かもしれません。

新たな自分の新たな仮想的目標、新たな自分の新たな私的感覚を開発するチャンスです。

しかしそれもまた勇気がいることかもしれません。

#自分の指導が悪い #初めての指導 #ついイライラ #仮想的目標 #私的感覚 #OJT #ハラスメント #風船 #理学療法士 #アドラー心理学 #4コマ漫画 #育児 #写真 #絵本 #インタビュー #ねこ