月はその姿を映し出す器を選びはしない

夜の校舎。

教室の窓辺に立った宇佐木眠兎は、夜空の中心に君臨する満月の美しさに、うっとりとした顔で見とれていた。

「お月さまがきれいだねえ、有栖川」

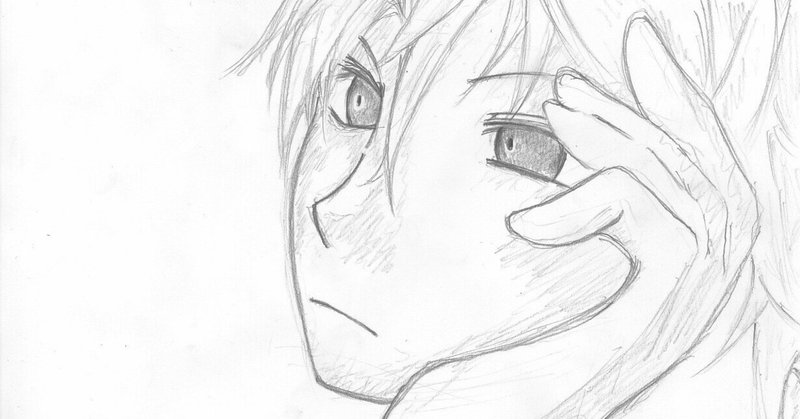

近くの机に座っていた有栖川達也は、くるみ割り人形のような顔で頬杖をしながら、ワイシャツの背中のしわをにらんだ。

「なあ、宇佐木」

「うん?」

「なんで俺らは、こんな夜だってえのに、学校なんかにいるんだ?」

宇佐木は足をクロスさせ、腕を組んだあと、人差し指を口もとに当てて、少しだけ考えた。

「うーん、それは……肝試し、とか……?」

「んなわけねえだろ! いまは秋だぞ!」

有栖川は机をバシバシと叩いて反論をした。

口の形はくるみ割り人形がくるみをかじるときのそれに酷似していた。

「秋に肝試しをしたら悪いってゆうの?」

「そういうことじゃなくてだな……」

宇佐木がまったく意に介していないので、有栖川はシュンとおとなしくなった。

「ねえ、有栖川」

「なんだ?」

「道元禅師の教えにこうあるんだ。月はその姿を映す器を選びはしないってね。海だろうと湖だろうと、あるいは盆に張った水だろうと雨の一滴だろうと。これはつまり、仏教でいう『悟り』の境地を、『月』にたとえて言っているわけなんだけど……おわかり?」

「知らねえ。悟りなんか知らねえように、そんなもの知らねえ」

有栖川はネズミが這いずりまわるような顔をした。

宇佐木はそちらを向いて、窓の桟に両手を預けた。

「でもね、有栖川。この教えはすなわち、映し出される水のほうも、自分がどれほどの器か、わきまえてなくちゃならない、ってことだと思うんだ」

「はあ……」

「有栖川……」

宇佐木はやにわに近寄って、机の上に手を置いた。

「君は僕を受け止めるのにふさわしい器なのかな……?」

有栖川の顔をのぞき込みながら、そうたずねた。

「ずん、たっ、たー、っと」

人差し指を突き立て、鉄面皮の上に逆三角形を作る。

カメが脱皮するような動きで、口が開いた。

「その――」

「ん?」

「もし、ふさわしい器じゃなかったら、どうする?」

「……」

宇佐木はキョトンとして、目の前の能面とにらめっこをした。

しばらくして再び背を向けると、後ろに手を組んでリズムを取った。

そいてふいに振り返り、すべてを知る者の視線を、有栖川へ差し出した。

「決まってるでしょ? 探すまでさ。より、ふさわしい器を、ね?」

斜め三十度に走るスパーク。

宇佐木の顔があんまり憎たらしいので、有栖川はくるみを目いっぱいつめ込んでやりたいと考えたりもした。

「……くだらねえ」

「それは君のことでしょ?」

「……」

超越者の目線はあいかわらず、退屈な吟遊詩人を見下ろしている。

有栖川は化石になった梅干しのような顔で、窓の外へと視線をそらせた。

満月は何も言わない。

ただ、この滑稽なピエロたちにスポットライトを当てようと、さらに輝きを増して、いつまでも二人を照らしつづけていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?