"ちょっと不便"なグリーンローソンに行ってみました

東京に住んでてよかったな~と思うのは、「話題の場所」が近所にあること。高い家賃を払ってるかいがあるってもんですよ。百聞は一見にしかず。体験は大切な資産なので、なるべく足を運ぶようにしています。

日経トレンディ&クロストレンドのポッドキャストを聴いていて、「グリーンローソン」なるものがあると知りました。まだ日本に一つしかない業態。JR山手線大塚駅から徒歩約4分。よっしゃ行ってみよ!ということで行ってきました。

00:23:00〜がグリーンローソンネタです。

グリーンローソンって?

・2022年11月オープン

・元々ナチュラルローソンだった店舗がリニューアルされて、グリーンローソンになった

・直営ではなく、FC店舗(オーナーさんの経営)らしい

・大塚駅徒歩4分、住宅街の中にひょっこり現れる

・いわば「未来のコンビニ」で、23の実験的な取り組みが詰まっている。

詳しい取り組みは、このページがわかりやすいです!

2023年6月上旬の平日に訪問!ざっとフォトレポート

オープンしてから半年ちょっとのタイミングで訪問しました。

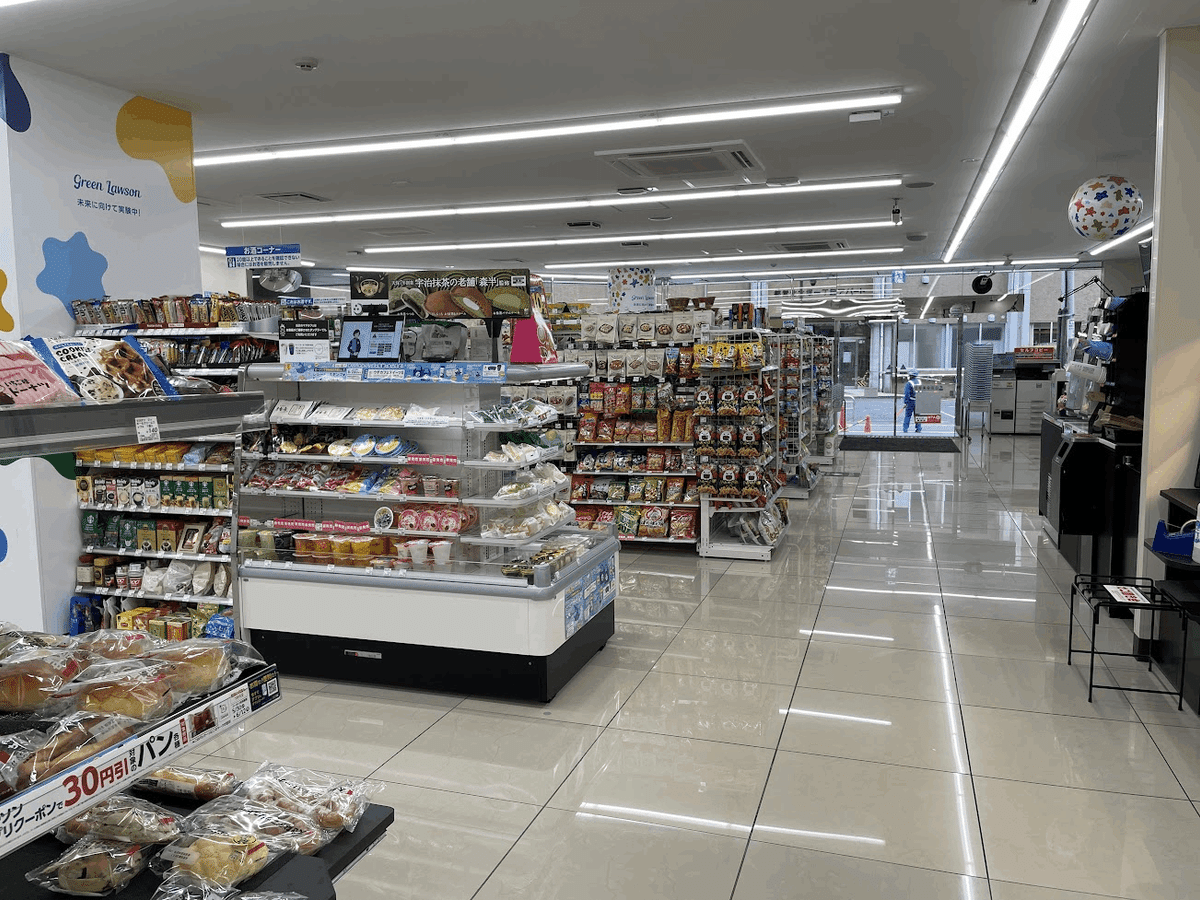

想像していたより普通の「近所のコンビニ」でした。それがいい。

一歩足を踏み入れたときの印象は「広いけど、慣れ親しんだコンビニだな」というものでした。実際、品揃えは、普通のローソンとあまり変わりません。

普通のコンビニの空気をまとっているのは、いいことだと思っています。今はローソンにとって実験的な店舗であっても、地域住民からしたら「近所のコンビニ」ですしね。空気のとっつきやすさは大事。(前身はナチュラルローソンでしたが)

ちなみに、入りやすさやとっつきやすさを考えると、看板も、普通のローソン感を出した方がいいんじゃないかな~と思いました。

日経トレンディのポッドキャストでも話されていたのが(00:28:15あたり)、「1号店をオフィス街ではなく、住宅街に出したのがおもしろい取り組みだな」ということでした。それは私もとてもいいなと思いまして。

感度の高い人が集まる場所ではなく、日常のあるマチに出店することで、「地域住民に取り組みが受け入れられるか」の実験がよりリアルにできます。

私は、近所にあれば、普通のコンビニとして利用すると思います。「広い」ってのがポイント高し!

クチコミをみると…賛否両論の様子

この新しい取り組み、当然ですが賛否両論あるようです。TwitterやGoogleMapのクチコミがリアル…

グリーンローソン、めちゃイイ!

— 長谷川琢也(はせたく) (@hasetaku) November 29, 2022

働き方のところもいいし、昨日TVでもやってたけど、冷蔵商品の棚に扉をつけることで電気使用量を40%、CO2排出量を55%削減するんだって。

さらに太陽光パネル設置なども。

コンビニがこうなっていくと、暮らしが変わっていく感じがする。コンビニってやっぱ重要だな https://t.co/2RKIuxvYjW

近所にあったナチュラルローソンがグリーンローソンてのに変わってた。イートインと焼き立てパンの棚が消え、オールセルフレジになってた。オッサンはなにも分からず、アバターでも生きてる店員さんでもなく、スーツの社員さんに全部やってもらった。次もひとりでできる自信がない。 pic.twitter.com/hnfUqQYhZL

— 高野ひろし (@shiosenbe) November 29, 2022

アバターが接客してくれる グリーンローソン 行ってないな

— t_furu ♨ (@t_furu) May 18, 2023

レジの体験悪かったし、中の人いないタイミングでただのサイネージだったりで、行かなくなってしまった。

今どんな感じになってるだろ

無人で酒かえるのすごい (@ グリーンローソン in 豊島区, 東京都 w/ @skans2) https://t.co/nc90irInUP pic.twitter.com/4RHoSYPz5S

— 枯木 (@yama_no_nigiwai) July 6, 2023

13時オープン!さっそく行ってきた!

— 仕事は校閲 男は悩殺?萌え探偵のん ラジオネーム:のんちゃん (@nonchanTOisssho) November 28, 2022

運良くアバターレジに当たって

アバターなのに、ホンモノの人間で、

セルフレジでのLINEギフトの使い方を一部始終教えてもらえた😆

近未来型「グリーンローソン」初開店、弁当はネット注文後に調理(朝日新聞デジタル)#Yahooニュースhttps://t.co/ZmVYYN6iCq

私たちは「便利」の定義をアップデートしないといけない

グリーンローソンは開店当初から注目され、たくさんの記事が出ています。

それらを読むとわかるのですが、ローソンとしても、「全ての取り組みが成功するとは思っていない(淘汰される)」「賛否両論はある前提」らしいです。それがいいですね。私も、どのサービスが残り、何が陶太されるのかは非常に興味があります。

私が訪問したあと、6/22には「(グリーンローソンで)マチカフェのふたが紙になった」というニュースがありました。そのツイートには「否」多し…。紙ストローも「否」多しですからね。ローソンは、きっと織り込み済みなのでしょう。やってみないことには…なんですよね。

この記事にもあるように「不便さ」が、グリーンローソンの特徴とも言えます。

TwitterやGoogleMapの反応を見ると、今まで当たり前にあった便利サービスがなくなったことで、不便になったという声は多いです。

チルド品はいちいち扉を開けないといけないし、お箸も袋もくれないし、店員はアバターだし、レジは自分でやらないといけないし…

ここだけ見ると、そりゃ不便なんですよね。

でも、これまでの便利サービスは、環境面でも労働力の面でも、少しずつ無理が出てきている。そのまま続けるのは難しい。サステナブルではない。

サステナブルと便利のバランスの見極めこそが、グリーンローソンでやろうとしている実験なんだと思います。

私は、グリーンローソンの不便を体験して、これまで享受してきたサービス(早い、丁寧、豊富など)だけが便利さじゃないんだろうなと気づきました。

こんな便利さを感じました↓↓

モバイルオーダーで、作りたてのごはんがサッと受け取れる

家に余っている食品を簡単に寄付できる

冷凍弁当が買える

溜まりがちな紙袋も簡単にリユースに回せる

スマホアプリを使えば、並ばずにサッと会計ができる

処方箋を都合の良いときに受け取れる

ロッカーから荷物を発送できる

気づかないうちに身の回りに浸透していた技術が集結し、5年前のコンビニに比べると格段に便利になっています。

何かを買うだけの場所、ではなく、地域に必要なサービスの集結拠点(ローソン風に言うとマチのステーション)という風に捉えれば、便利さは上がってるんじゃないかな〜と思いました。

何を便利(コンビニエンス)と感じるかは人の価値観やライフスタイルによります。

私は、働き方や環境問題(特にフードロス)への取り組みは、応援したいし、協力したいなと思います。

※でも、アバター接客だけはまだ受け入れられない…でも興味があるので引き続き調査ですな…

じわじわ気づかないうちに…ではなく、思い切った取り組みで舵をきり、ユーザーに問いかけるローソン、すごいなぁと思いました。これまで進化させてきたコンビニエンスを真っ向から問いかける(自己否定)とも言えますしね…。

グリーンローソンについて調べていると、ローソンのプロジェクトマネージャーさんのnoteに出会いました。大変そうだ、胃がキリキリします(笑)

(追記)本記事を読んだ方から、下記の記事を教えてもらいました!

「不便だけど、我慢すれば良いことがある」といった妥協ではなく、「不便だからこそ、良いことがある」という前向きの考え方で、不便の効能を追求する

まさに…今回考えたことと似ています。

かといって、便利が悪でもなくて。便利と不便は相反するものでもないんですよね。とりとめなくなりそうなので、今日はこの辺にします!ぼんやり考えておこう…