意識とは何か? -井筒俊彦著『意識の形而上学『大乗起信論』の哲学』より

(このnoteは有料に設定していますが、最後まで無料でお読み頂けます)

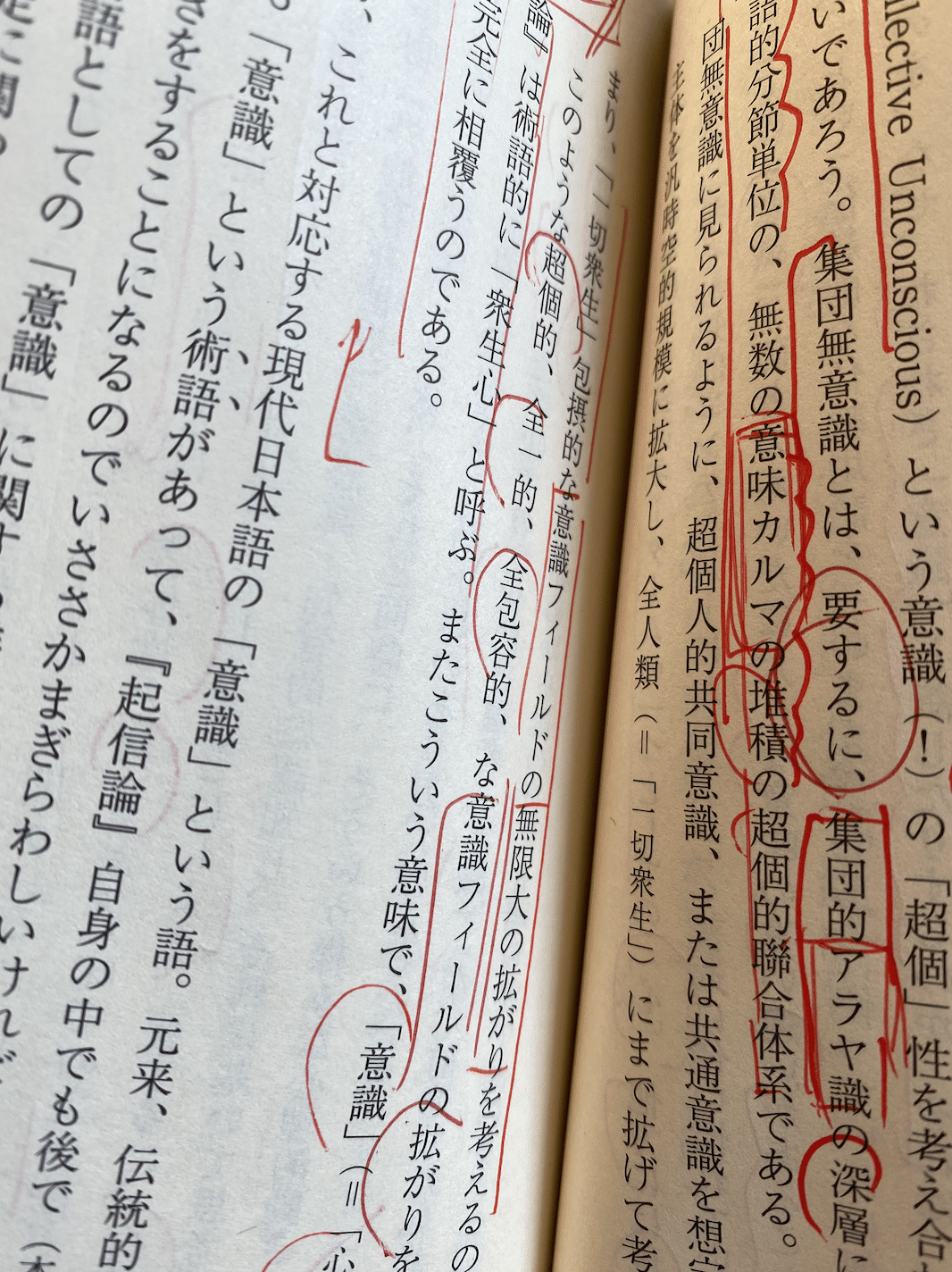

井筒俊彦氏の著書に『意識の形而上学 『大乗起信論』の哲学』という一冊がある。

文庫本で150ページくらいということで、非常に気軽に手に取ることができる一冊である。

ただし、紙が薄いというだけで、そこに記された文字たちの配列から立ち上がる思考の密度は全く薄くない。個人的には「難しい本」の代表例として挙げたくなる一冊である。

※

そういうわけで早速読んでみよう。

まず「意識の形而上学」というタイトルにも含まれる「意識」という言葉にフォーカスしてみよう。

意識とは?…その前に。

意識とは○○である!

という前に、まず、最初に押さえておきたい点は、井筒氏がこの本で記す「意識」という言葉の意味である。

この『意識の形而上学』で井筒氏が書いている「意識」とは、私たちが日常通常素朴に思っている意識ということとは大きく異なる。

では『意識の形而上学』の「意識」とはどういうことか?

まず、井筒氏は、意識という言葉を、「大乗起信論」にも出てくる「心」という言葉に「ホンヤク」する。

この意識を心に読み替える、意識を心として捉え直すことがこの本の核心である。

意識と心が異なりながら一つに結ばれた「ペア」こそ、この本で井筒氏が明らかにする思考がそこから広がる結節点になる。

◇

さて、ここで井筒氏は意識から心へのホンヤクを、漢字の「翻訳」ではなく「ホンヤク」と、わざわざカタカナで書かれている(p.59)。何を隠そう、翻訳ではなくホンヤクをするということこそ、この本に示された思考の仕方のエッセンスなのである。

通常の意味での「翻訳」は、例えば日本語の「りんご」を英語の「An apple」に翻訳するという具合に、「りんご」という文字列あるいは音声と、「apple」という文字列あるいは音声の間に、何らかの共通性する「意味(辞書的に正確な意味)」があると想定された上で行われる。

英語と日本語、個別の言語の発声や文字列という表面的な見え方聞こえ方の差異(ちがい)を超えて、異なる言語に共通する単一の「意味」(あるいはりんごの概念)がある、と想定する。

そうしてこのどこかにあると想定された共通する単一の意味を介して「正しい」翻訳ができるし、正しくない翻訳にバツをつけることもできる、と考えられている。

翻訳からホンヤクへ

これに対して「ホンヤク」は、端的に別々の言葉、互いに異なる二つの言葉を、異なったまま「とりあえず同じということで」と置いてみるということである。この異なった二つを同じと置く処理は、通常の真面目な「翻訳」が想定するような共通の単一の意味のようなものを介さない。

共通の単一の意味を想定する「翻訳」が、本質的に「同じ」もの(概念)が、言語共同体ごとにアップルだったりリンゴだったりと呼び分けられると考える(つまり元々一つ、元々同じだから、翻訳できると考える)のに対して、もう一方の「ホンヤク」は、そういう本質的な同じさを想定することもなく要求することもなく、端的に違ったまま、大いに異なったまま、「えいや」と「同じ」と置く。

この同置処理は、まるで謎めいた比喩のような唐突で意外で、安易な解釈に落ち込ませないという肯定的な意味で意味不明な、二者の間の関係である。

例えば、こういう言葉を読んで、どう思われるだろうか?

リンゴは、私だ

手元の辞書でいくつか「リンゴ」を引いても、そこに「私」という意味は書いていない。

しかし私たちは、「リンゴは私だ」などと言われると、何だかとても「深い」こと言われたような感じがするのである。(あるいは全く何を言われているのかわからないと、不気味に感じるのである)

「一に非ず異に非ず」

ここでりんごと私は「一つ」に結ばれる関係に置かれるが、しかし区別不可能な状態に溶け合ってしまうわけではない。

私は私、リンゴはリンゴ、あくまでもいつまでも徹頭徹尾区別され、互いに鋭く対立している。区別され、対立していることによって、そうであるからこそ同置できる。

ここでりんごと私は、一つではないけれども、二つでもない。

「ホンヤク」するという操作、処理、動き、意思、一撃は、日常素朴な常識的意味の世界の"完全に分離した二"か"元々ひとつの一"しかない所に、一つではないけれども、二つでもない曖昧で不確定で流動的な領域を開くのである。これを井筒氏は「一に非ず異に非ず」と書く(p.20)。

※

この領域で初めて、大乗起信論の言葉たちは「意味」を発生させ始める。

井筒氏は、大乗起信論の思考を「双面的思惟形態」を取るものと読む。

無 と 有

煩悩 と 菩提

真如 と 無明

意識 と 存在

肯定 と 否定

分節 と 無分節

意味分節 と 存在分節

通常、真逆のこと、鋭く対立する両極のように思われているこれらのペアが、大乗起信論では全て「一に非ず異に非ず」の関係で捉え直される。これらの二極はまったくどうして同じ(一つ)ではないけれども、だからと言って全く異なるわけでもない。

一に非ず異に非ずは、互いに相容れないとされる二項の対立関係を反復的に積み重ねていくことでその安定性・常識性を獲得している日常素朴な意識からすると、何とも困惑させられる居心地の悪い状態である。そこでは言葉の意味分節体系が溶解していくような気配もある。

しかしこの「一に非ず異に非ず」は言葉が終わるところ、意味の終点ではなく、実はこここそが言葉の始まり、意味の始点なのである。

意味は、分節化しつつ分節化しない、分節しつつ分節しない、そのどちらでもあってどちらでもないところで蠢き、始まるのである。

意識は、超-個人的である

さて、ここで「意識とは」という話に戻ろう。

「意識」とは、まずこの意味分節にして存在分節でもある「分節する」動きであるが、その分節の動き方は個々人の意識や身体を超えた、人類史的な時空のスケールの中で生成変化、進化し、ある時ある場所である個人において、特定の形態を成すものである。

単に分節する働き、と言ってしまうと、なるほど、分けるのか、いわゆる理性というやつか、ということになるのだけれど、井筒氏は「意識(心)」を、私たちが通常この言葉からイメージするような「個々人の個別的な心理機構」では「ない」と強調する。

井筒氏は、意識(心)を個人的な何かではなく「超個人的」な「純粋叡智的覚体」であるという。

それは即ちユングの集団的無意識であり、「要するに、集団的アラヤ織の深層における無数の言語的分節単位の、無数の意味カルマの堆積の超個人的聯合体系である」という(p.60)。

未分節を分節へと変換する「分節する動き」が発生し、分節の痕跡を残しつつうごめいていく。その痕跡が積もり積もって重なり合って固まったものが私たちの日常素朴な常識的な意味分節体系である(無数の意味カルマの堆積)。

分節することとしての意識は、個人の頭の中「だけ」に回収できるプロセスではない。

ある個人がなにと何をどう分節化できるかは、その個人が伝承された、受け継いだ、与えられたコトバ次第である。

※

ある個人が、それまでの人生の時間の中で、いつどこでどういう媒体(メディア)を通じて、他の誰から言葉と言葉の区別の仕方と組み合わせ方を学び、それを模倣して同じように言葉を発するようになったのか。これがある個人がその時にできる限りの分節化の可能性を左右する。

※

分節化のやり方、分節化する処理の動かし方のパターン、あるいはその産物としての分節体系は、伝染する、あるいは伝承される。

その伝染・伝承のプロセスは、一方では一貫して同じような分節化のやり方を保持しようとする同一性の反復を目指す傾向をもち、他方では、全く新たな分節化のやり方を試すことに開かれている。井筒氏の言葉を借りるなら「双面的」ということになるが、それはちょうど生命の"進化"と同形である。

※

意識分節であり、存在分節である意味分節の動き方は、個々人の意識や身体を超えた、人類史的な時空のスケールの中で変容進化し続ける。

しかし同時に、それはある時ある場所である個人において、本人にとっては全く切実な「自己意識」として、特定の形態をとって顕現するのである。

この辺りの話は、前にこちらのnoteに書いたこととも関連しているので、ご興味ありましたらご参考にどうぞ。

※

このnoteは有料に設定していますが、全文無料で公開しています。

気に入っていただけましたら、ぜひお気軽にサポートをお願いいたします。

m(_ _)m

関連note

ここから先は

¥ 150

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。