159-2コンテスト『創作大賞2022』note記事初投稿「あこがれ」のこと。

coucouです!みなさん、ごきげんよう!

YES short story150回、150作品記念で、自称note作家第1号を勝手に名のらせていただきました。

そして、第158-2で「あこがれ」をコンテスト『創作大賞2022」にnote記事の初投稿をしました。

今回の「あこがれ」はかなりの長編となりnote記事では最高の文字数、68,201文字となり、本にすれば180頁ぐらいの分量かもしれません。紙の本ならまだしも電子媒体のnote記事ですからあまりにも長すぎるため誰も読んではくれないだろう、と考えていました。

そう、でもコンテストなのだから気軽に進めてみました。また、他の方々の『創作大賞2022』を一通り見ていましたら、私より長い作品が登場しているのでひと安心!しかし、自分で改めて読み直すと、なんと数時間かかり目が疲れてしまいました。スマホで見ると文字が小さいのでパソコンにしましたが長時間は無理がありますね。

この「あこがれ」はとても素朴なタイトルですが、誰にも心の故郷があるように、このあこがれは心の中に密かに隠れている素敵な想いです。

皆さんには信じていただけるかどうかわかりませんが、この「あこがれ」はすべて実話です。実話と聞くと驚くかもしれませんがcoucouさんの心のふるさと樺太のお話です。

coucouさんの父はよく「私は樺太人だ!」と自慢していました。

そう、父は樺太生まれ樺太育ちだからです。大正8年12月10日にこの地で生まれたからです。もともとは祖父母が樺太開拓団として家族を全部引き連れて未開の大地を開拓することから永住することとなりました。ですからcoucouさんの昔の本籍も樺太町の戸籍抄本が取れます。国が滅びても記録は残されているようです。

この「あこがれ」の主人公はcoucouさんの父です。

11歳の頃、父を亡くし、病気の兄と幼い妹、そして母とともに極寒の地、樺太で壮絶な開拓を続けます。

やがて、樺太から中国の満州開拓団として移植し戦争がはじまり父は前線に出向きました。母は満州で息を引き取り、父はそのことを軍隊で知らされます。

戦争はさらに激化し、仲間は次々と特攻隊として命を落としていきます。父は死ぬ覚悟で志願するのですが上官から残れと命令され、通信と整備と名簿係をさせられました。

戦後、父は生き残り先輩とともに全国行脚をします。それは遺品や手紙などを届ける行脚です。お骨やお墓のない仲間たちに慰霊塔をつくりそこに英霊たちを祭るのです。靖国神社には元気なうちは毎年参拝に出向き、同胞たちの写真を見つめ続けていました。

死んでいった者の哀しみ、生き残った者の哀しみを深く抱えながら戦後を生き抜くのです。しかし、生き残った兄と妹を養うため日本軍人が日本に駐留する米軍基地で働きます。

あまりにも敗戦国の日本人を馬鹿にするため英語を学び会話ができるようになりました。悪口がよく分かった、とも思い出話として私に話してくれました。

父は生きている間、樺太にある祖父のお墓のお骨を日本に持って帰ることが夢でしたが、戦後50年を超えて樺太の台地に出向きましたが、ソ連兵がその場所に入れてれないため目の前にいて、お骨を収集することができませんでした。

私があるとき、マリーフライエの「千の風」の詩を紹介したら、ほっとした顔をして「そうか、お墓には父はいないんだ…」と納得したことを想い出します。

私はこの父の人生を何か記録に残したいと今から7年前に書いた作品がこの「あこがれ」でした。もし、このnote記事の世界を知らなければこのまま公表せず、永遠に引き出しの中のままだったかもしれません。

物語の舞台はサンタクロースの生誕地フィンランドにしました。この地には特別な思いはありませんでしたが、この「あこがれ」の樺太の地とそっくりで季節感やそこに住む人々は平和を望む人々だったからです。

また、実話のため一切の名前を出すことができないためフィンランド名にしました。それは、あまりにも酷すぎる時代のことだからです。過去、史上最大、全世界最大のありえない残虐行為として広島、長崎原爆、民間への空襲爆撃、すべて違法行為のはずなのに戦争はそれを美化し、敗戦国は悪と認定されたあの時代。父は、その時代の中心で駆け巡った無名の老兵でした。

もうすぐ12月10日、父の生まれた月、102歳の生誕記念日。94歳でこの世を去り8年目を迎える。

人は、それだけ長生きしたのだから、往生したのだからと褒めたたえますが、父の壮絶な人生を考えればそんな簡単な言葉では片づけられません。私にはそんな年月は一切関係ないのです。

すべての不幸を背負った父のためには、私たちはどうしても幸せにならねばなりません。私たちは本当は三兄弟、本当の長男は生れてすぐになくなり、coucouさんは自動的に長男となり、弟と二人になりました。私たち兄弟はなにがなんでも幸せにならなければなりません。

それが父の「あこがれ」なのですから。

「あこがれ」お時間がありましたらお読みください。あまりにも長い物語なので誰も読んではくれない、と思っていたのですがものすごい数の人が読んでくれています。

そこで「あこがれ」の説明をまとめることにしました。

本日は父の月命日の5日、もうすぐ誕生日、1月5日で8年目の命日を迎えます。しかし、私の胸の中の穴はまったく埋まらず、ますます会いたくなりました。でも、必ず逢いに行きます、それまでは楽しみに待っててもらいます。

私たち兄弟も日本国の樺太人です。

みなさまの応援、励ましはとても感謝しています。

ではまた、あしたね!

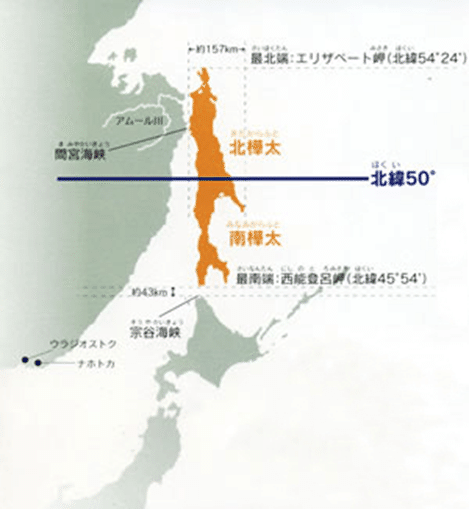

樺太の地誌

●位置

北緯50度が日ロ両国の国境です。

その南端西能登呂岬と北海道宗谷岬とは、43kmの距離です。

●面積

約36,000km2で、北海道の約43パーセント、関東1都6県と山梨県を合わせた位の広さです。

●人口

昭和16年の国勢調査では住民数406,557人でした。

その後の調査結果では、明確な数字に残っておりませんが、約40万人といわれています。

●気候

樺太は極寒の地といえます。

1番寒いのは1月か2月です。1月の気温は南樺太の北部で-26℃から-32℃にも下り、南部で-17℃から-19℃です。

それでも8月には30℃を超える日もあるのです。

(樺太年鑑昭和14年度版より)

●産業

樺太はまず鮭(サケ)、鰊(にしん)、カニ、鱈(たら)漁を中心とする漁業基地として発展してきました。

その後林業、製紙業、炭鉱が目覚しい発展をとげ、樺太経済の基盤となりました。

樺太の名前の由来

●カラフトの語源には諸説ありますが、アイヌの伝説に基づく西鶴定嘉説が有力です。

伝説では太古、国造りの神が大きい島を造り、後でそれを北海道と樺太に分けました。それをアイヌ語で、カムイ(神)、カラ(造る)、プト(河口)、アツイ(海)、ヤ・モシリ(丘・島)と言いました。

これらを島名として用いたのは、日本人のようで、唐太の字を当てカラプトに、その後カラトまたはカラフトに転化しました。

●徳川幕府は当初北海道、樺太を総称して蝦夷地と言っていましたが、1809年(文化6年)からは樺太を北蝦夷と公称しました。

その後北方の開拓が進み、1869年(明治2年)開拓使がおかれて、現在のように北海道・樺太(カラフトと読む)という公の名が制定されました。いずれも松浦武四郎の意見によります。

●サハリンは、北方民族ツングース語で、サハリン・ウラ・アンガ・ハタ("黒龍江口の山"という意)から呼称されるようになったもので、ロシア語ではありません。

樺太を知ってください - 一般社団法人 全国樺太連盟 (kabaren.org)より

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?