84.そう、自分の身体の音も、大切な人の音も、聴こえるんだよ、と。

4分33秒の世界

みなさんは「4分33秒」という曲を知っていますか?

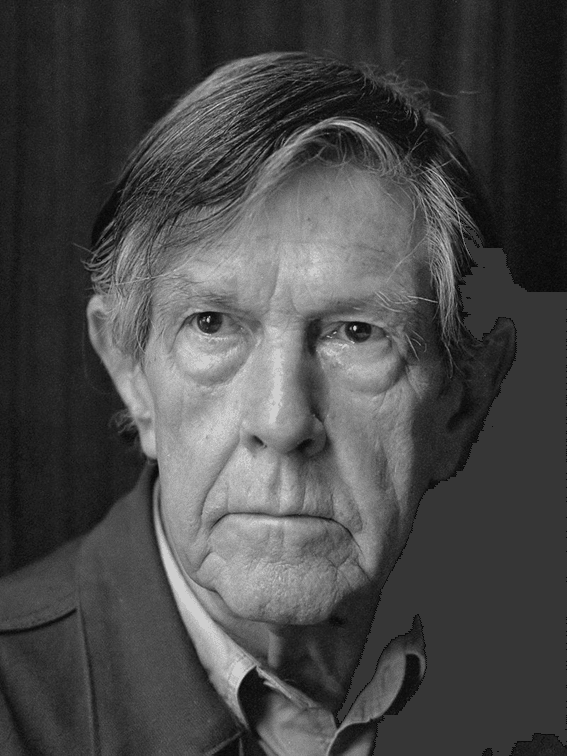

作曲者は、〈無音音楽〉というものを作ったジョン・ミルトン・ケージ・ジュニア。

「ジョン・ミルトン・ケージ・ジュニア」生誕1912年9月5日死没1992年8月12日(79歳没)出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

彼は、いつものようにピアノの前に座りました。

演奏が始まると、多くの聴衆者たちは一斉に静まり返りました。

しかし、演奏がはじまるというのに音はありません。演者が鍵盤のフタを開けるときが楽曲のはじまりで、閉めるときが終わりになります。

「4分33秒」という曲で演者はピアノの前に座りますが、何の音楽も奏でないので、それを楽曲と呼べるか、呼べないかは聴衆の判断にお任せするのです。この曲はレコードやCDとしても発売されていて、著作権があるため、著作者の許可なく他者が無断で使用することはできません。

誰もが不思議に思うでしょうね。演奏しないのに、曲が流れないのに、曲に著作権があるということを。そのためか、この楽曲についての賛否は両論に別れ、物議を醸しだしてもいるのですが…。

さて、演奏がはじまりました。

演者が譜面を置き、ピアノのフタを開けます。その間、譜面を取り出す音、フタを開ける音、演者の呼吸がわずかに聴こえてきます。大きな会場は、視聴者の呼吸音が聴こえそうなくらい静寂に包まれます。

聴衆は何を想い、何を考えているのでしょう…何に期待を寄せているのでしょう…。

会場には音がありました。もちろんピアノを弾いているわけではないのでピアノの音ではありません。それは、会場に設置してある空調機の音でした。その音は、他の演奏家が演奏しているときにはまったく聴こえなかった音です。さらに会場にいる人たちの呼吸音、身体を動かす音、洋服が擦れる音、鼻をかむ音、咳の音なども聴こえてきます。

演奏会場には演奏が放つ楽器の音以外の別の音というものが存在しているということを聴衆は感じます。会場に来ている人たちは、素晴らしい演奏を聴きに来るのが目的ですが、演奏は他の音を寄せ付けない会場があってはじめて成り立ち、何よりも会場に来た聴衆(お客)がいて、演者のいる関係で成り立つ世界といえるものです。

世の中の、見えないものと聴こえないもの

世の中は、見えないもの、聴こえないものに対する価値評価がとても低いものです。本来芸術(アート)は見えないもの、聴こえないもの、手に触れられないものを感じることなのですが。

芸術は演者に与えられるだけのものではなく、それぞれが感じるものなのだ、ということをケージは伝えたかったのではないでしょうか?彼自身はそのことを明確にしていませんが、私はそう感じます。

「演奏には聴衆が必要だ、というのは誰もが認める立場ではない」とケージは発言しています。これは、同時代に生きたピアニストのグレン・グルードへの反発心から生まれた考えなのかもしれません。当時のグルードは演奏会というものを否定し、録音したものだけを世に出し、聴衆を認めない考え方だったからです。

当時の演奏会では、演奏者が音を間違えたらそれを咎める風潮があり、グルードはそれに反発していたのかもしれません。

それに対して、ケージは聴衆に対して本当の音楽を伝えるために「4分33秒」という曲を生み出したのかもしれません。

「4分33秒」の曲は何も演奏のないまま、4分33秒で終了しました。

ケージが時計を確認してピアノを閉じ、聴衆に深々と挨拶をすると、会場内は歓声と拍手の音に包まれフィナーレを迎えました。笑顔と涙でケージに喝采する聴衆たち。彼らの心にはケージの音楽が聴こえていたのでしょう。

風の音、木の葉の舞う音、鳥の声、虫の声、花の声、水の音、空にも闇夜にも、人の呼吸や身体の中の音、森羅万象のすべてが旋律であり、音楽であり、人は生きている限り、常に素晴らしい音楽を聴いているのだと、ケージは奏でたのでしょうね。

後に、このケージの曲は世界中に広まり、日本でも演奏される伝説の曲となりました。

そして、この曲は著作権のあるものとして認可されています。

ジョン・ミルトン・ケージ・ジュニア「4分33秒」の実際の譜面

ジョン・ミルトン・ケージ・ジュニア(1912年9月5日-1992年8月12日)はアメリカの作曲家、音楽理論家、作家、芸術家。通称ジョン・ケージ。不確定性の音楽、電気音響音楽、偶然性の音楽、拡張楽器のパイオニアで、戦後の前衛芸術の代表的な人物です。

アメリカが生んだ20世紀最大の音楽家ジョン・ケージは、1940年にネジやボルト、木の実などを弦にはさんで音色を変えた「プリペアド・ピアノ」を考案。50年代初めには禅思想や易経の影響を受けて「偶然性の音楽」を創始し、音楽にまつわる既成概念を次々に覆しました。

マックス・エルンスト、ジャクソン・ポロック、マルセル・デュシャンら同時代の美術家とも交流し、舞踏家マース・カニンガムとは生涯にわたって共同制作を行うなど、さまざまな芸術分野に大きく寄与しているアーティストです。

代表作「4分33秒」は、三つの楽章から成りますが、楽器を前にした演奏者が4分33秒間、何も演奏しないという無音の音楽で、通常は表現要素として認識されず、忘れられている沈黙の世界についての覚醒をうながす行為だといわれています。

©Social YES Research Institute / CouCou

COUCOUです、みなさんここまでおつきあい、ありがとう!

もしかすると、ゲージは私たちに見えない、聴こえない音があることと、それでもそっと耳を澄ましていれば必ず聴こえるのだと伝えたかったのかもしれない。

そう、自分の身体の音も、大切な人の音も、聴こえるんだよ、と。

「……この音のない作品で私が気に入っていることは、これを演奏することはいつでもできるのに、それは演奏されたときにしか生き始めないという点です。そしてそれが実際に演奏されるたびに、驚くほど生き生きとした経験をすることができるんですよ。」

彼が代表作「4分33秒」のことを最後にこう語りました。

では、また、あした!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?