年間ベスト展覧会 TOP10 2022

ーはじめにー

年が明けてしまったが、知らんぷりして勝手に2022年文化活動総括第3弾、美術館巡り編。

今年訪れた展覧会を数えてみると、30ほど。音楽や映画に加えて、かなり母数は少ないが、良かったり印象に残っているものを10個記しておこうと思う。例によって、*をつけた5つにはコメントを付している。

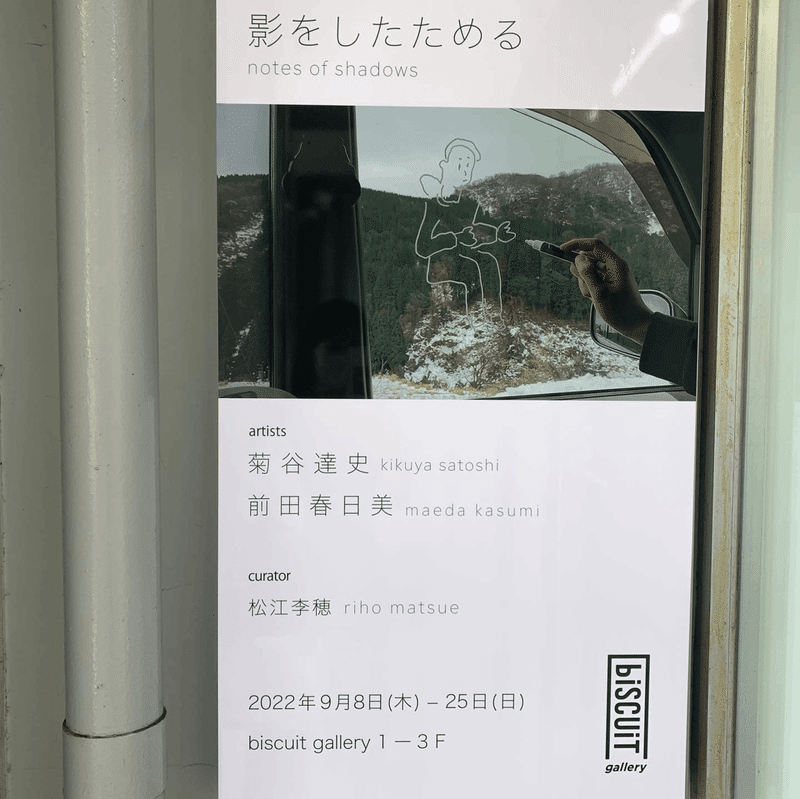

10.影をしたためる(biscuit gallery)*

渋谷のbiscuit galleryが、若手キュレーターの活動支援プロジェクトの一環で行っていた展示。

3階建の各フロアに展示スペースがある。

1Fには菊谷達史の平面作品が、2Fには前田春日美の立体作品が並び、3Fにおいて両者の作家の映像作品がプロジェクターによって映し出される。

3Fの展示は2次元的でありながらも副次的メディアを取り扱うという複層性を孕む菊谷の平面的世界と、3次元的な身体性を伴う前田の立面的世界のコントラストが良く、2作品の対話的関係が大変面白かった。

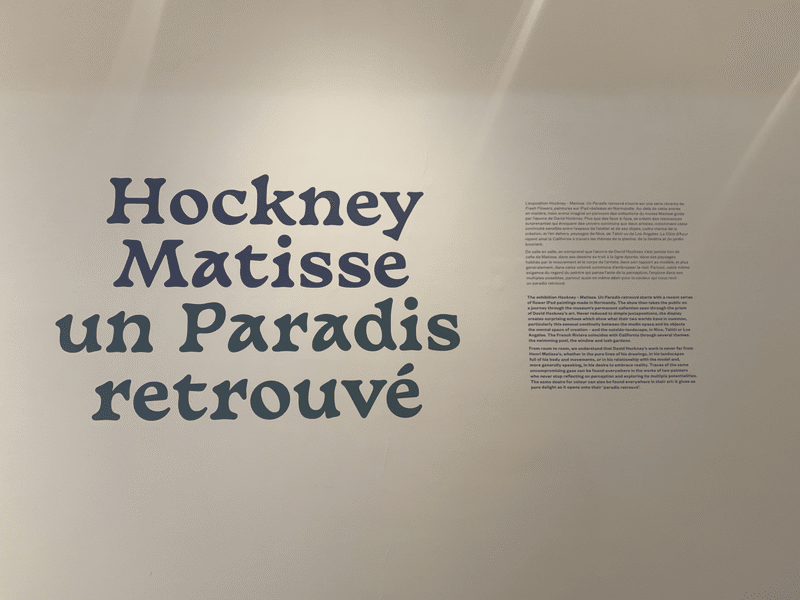

9.Hockney – Matisse. Un paradis retrouvé(Musée Matisse)

2023年日本で開かれる展覧会の目玉の一つとして、都美で27年ぶりに開かれるホックニー展が挙げられるだろう。そんな中、一足先にフランスのマティス美術館にて行われたホックニーとマティスの展覧会へ。

画面録画を用いてそのプロセスは簡単に見ることができる。

豪華な共演で一石二鳥の贅沢な空間

8. マン・レイと女性たち(長野県立美術館)

7. モディリアーニ 愛と創作に捧げた35年(中之島美術館)

6. Le Message Biblique(Musée National Marc Chagall)*

珍しくシャガール本人が設計段階から参画している美術館。「ミュゼ」よりも「ハウス」となることを意識して構想されたためか、開放感がありながらもどこか親密な雰囲気。プライベートな空気感の中で作品と近しい距離感を保てるような空間だったのが印象的だ。

チケット購入後、まずは造園家アンリ・フィッシュ(Henri Fisch)の設計による庭園を抜けて本館へ。南仏らしい陽光の中で煌めく庭園にはカフェも併設されており、地中海の草木に囲まれながら、気持ちよさそうに歓談する人々が見受けられた。

ミュゼよりも格式ばっていない、くつろいだ南仏らしさがとても好み。

・企画展「シャガールの限定版:図版集」

企画展「シャガールの限定版:図版集(CHAGALL EN ÉDITIONS LIMITÉES : LES LIVRES ILLUSTRÉS)」より。

…我ながら訳が酷い。

2020年・2021年に、シャガールの孫娘から寄贈された7点の新規収蔵品の紹介がされている。ビブリオフィリアな作品とのことで、100点以上のオリジナル限定版の挿絵作品を制作したシャガールが、文字や本との関係をどのように築いていたのかを考察するもの。本展では、木版画や金属彫刻、リトグラフといった多様な版画技法を用いた作品群、そして出版関連での主な業績(Les Âmes mortes, Les Fables, the Bibleなど)を概観することができた。

・常設展『聖書のメッセージ』

「国立マルク・シャガール聖書のメッセージ美術館(musée national du message biblique Marc-Chagall)」という正式名称の通り、1966年に作家本人がフランスに寄贈した17点の連作から成る『聖書のメッセージ』がコレクションの核となっている。この大作群は、ヴァンスの カルヴェール礼拝堂の装飾壁画として描かれたが、計画変更後に本美術館に収められることとなった。

作品群は2部に分けられている。まず、目に飛び込むのはメインの一番大きな部屋に配置された12点のタブロー。創世記と出エジプト記を例証する大きな画面が一つの壁面に一つずつ飾られている。

中でも、筆者が感銘を受けた一枚。

場面を並置して歴史を語る大聖堂の浅浮彫風のフリーズ構図。右はモマディアンの国にいるモーセが、燃え尽きることない荊の前で平伏す様子。天使がユダヤ人たちをエジプトから脱出させよと任務を告げると、左の場面の通り、モーセはユダヤ人たちを率いて紅海を渡る。

ユダヤ人としての宗教アイデンティティを持つシャガールの宗教性が、画家としてのシャガールの持つ色彩感覚によって鮮やかに画面に展開されている。燃える茨の赤を中心線とした古典的な画面構成。

その中で、左画面のユダヤ人を導くモーゼの黄色く塗られた顔面は、一際輝きを増して光を放っていたように見えた。

あの啓示的な一瞬のインパクトは、今年の美術体験の中でも忘れられない瞬間だろう。

5. 2021 MOMASコレクション 第3期 特集:中野四郎(埼玉県立近代美術館)

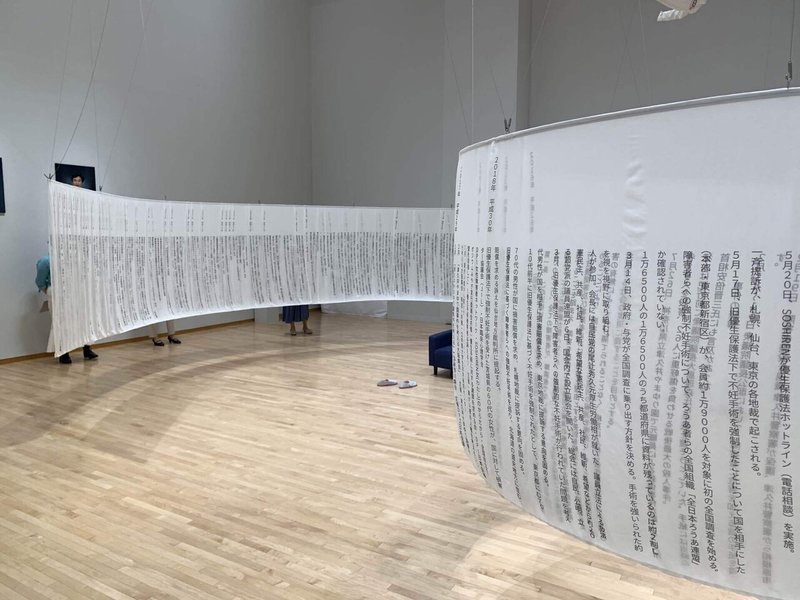

4.MOTアニュアル展(東京都現代美術館)*

・工藤春香:障害者事件をめぐるリサーチ、インスタレーション。

国家と弱者の関係についての展示で、とにかくリサーチ量がすごい。この日予定が詰まっていなければもう少し時間をかけてじっくり読みたかったくらい。

本展示でモナリザ事件や優生法なるものを初めて知った。母体の健康を守るため、という名目だそう。当時の安倍首相が相模原の障害者殺害大量虐殺事件に対して、公なコメントを出していなかったというのはかなりの衝撃。

・大久保あり:過去の13作品をモチーフにしたインスタレーション

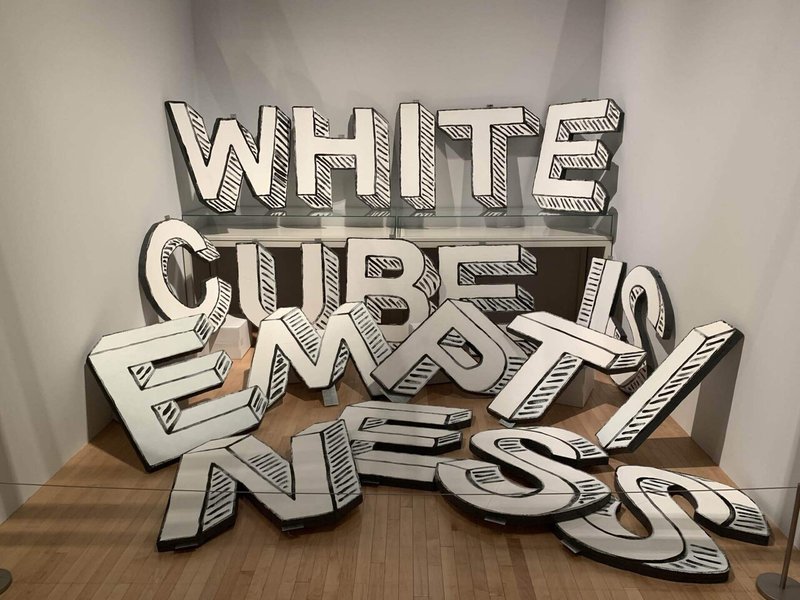

この展示をホワイトキューブ内でやるのが最高にロック。

部屋の奥へと進むと、暗室に誘われる。鑑賞者は美術館に、展示空間に内包され、巨大な設置ラックの中に吸収されていくような感覚に陥る。それは自己が過去の歴史を振り返る際に記憶の迷路へと迷い込むような感覚を湧き上がらせるものであった。

ここで、案内文「すべてのものがたりはあなたを含んでいる」が掲示される。

展示室内を少し進むと、穴の空いたベーグルに出会った。ちょうど訪問日の前日に、ドーナツの穴について村上春樹の文章を読んだばかりだった筆者は密かに心の中で盛り上がる。

「ドーナツの穴を空白として捉えるか、あるいは存在として捉えるかはあくまで形而上的な問題であって、それでドーナツの味が少しなりとも変わるわけではない。」

テーゼは、すべての事象は偶然性によるものか?あるいは、必然であるのか?

起こってしまったことは明確に起こってしまったことであり、まだ起こっていないことはまだ明確に起こっていない。我々は背後の「すべて」と眼前の「ゼロ」にはさまれた瞬間的な存在であり、そこには偶然もなければ可能性もない。

そしてドーナツネタといえば忘れてはならないのがもう一つ。

「音楽っていうのはドーナツの穴のようなものだ。 何かが欠けているやつが奏でるから音楽になるんだよね」

他でもない、カルテット・ドーナツ・ホールである。

入り口で提示された過去への誘い。記憶の内側へ深く潜心する体験だったはずが、しかし徐々に開かれた社会というより大きなもの、開かれた世界へと包含されていく。案内文「すべてのものがたりはあなたを含んでいる」は、「ものがたりはあなたによってつくられる」へ。十分条件から必要条件へと変わる。過去への探索を経て獲得した自己。得られた絶対的な自分を基軸に据え、より積極的な他者・世界とのかかわりの中へ、いざ。

・良知暁:シボレート

入り口で配布されているテキストを用いた映像作品が上映されていた。

1960sにルイジアナ州で黒人を対象として行われたリテラシーテストの一節が作品の核。先ほどの大久保による暗く入り組んだ構造の展示から、突如明るく天井の高い展示空間へと放たれるギャップ。だだっぴろい空間にぽつねんと取り残された解放感と同時に味わう孤独感があった。

・高川和也:ラップをめぐる映像作品(セルフドキュメンタリー)

FUNIという川崎のラッパーをはじめとする複数人の協力者のもと、自身がラップに挑戦する映像作品。人間が感情を言葉で表した時、何を得ているのか、あるいは失っているのか。

「ラップとは発話したものすべて。伝えなければそれはそこで終わってしまう。」という趣旨の発言が心に留まっている。なぜなら、ジャッドがそのままそっくり反対の視点から同じことを語っているからだ。

存在しているという点において、全てのものは等しい。

こちらも時間の都合上、ドキュメンタリー全てを見ることができなかったのが心残り。プールヴェ展よりこちらに時間を割くべきであった。総じて展示を通して社会問題から自身の過去についてまで考えさせられる充実した内容の展示だった。

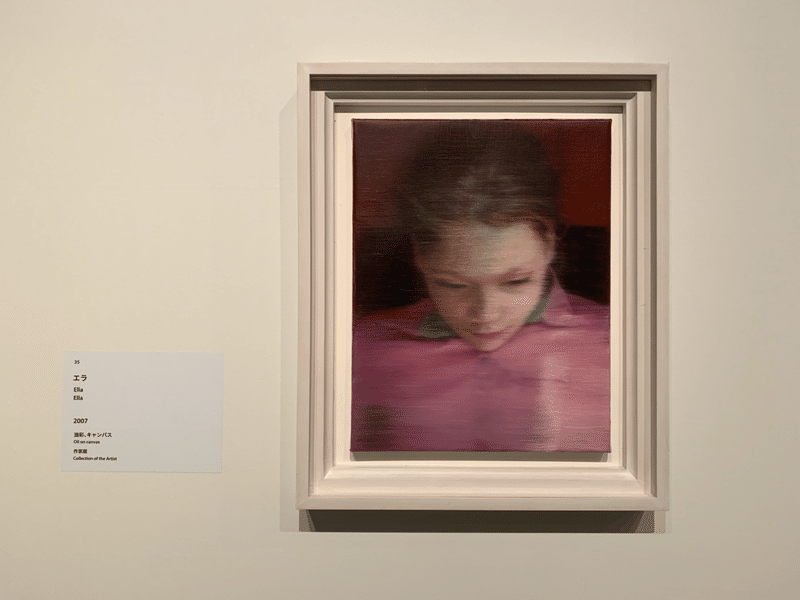

3.ゲルハルド・リヒター展(国立近代美術館)*

16年ぶりに個展が開かれたドレスデン出身の現代アートの巨匠、ゲルハルト・リヒター。とにかくエネルギーとリビドーを直に感じられる作品が多く、画面から生きる元気、そして勇気をもらった。

また、4900Colorsの隣にグレーを置いたり、来場者の写真撮影を念頭に置いた鏡作品の配置などからは学芸員とリヒターの展示に対する本気も感じる展示に。ただ、大型展示はここの展示スペースだと壁が小さく空間に圧迫感が出過ぎてしまうため、もう少し天井の高い開放的な場所で見るとまた違う印象が生まれそう(特にビルケナウなどは展示室内で閉塞感すら感じた)。

2. 特別展 空也上人と六波羅蜜寺(東京国立博物館)

やはり暗闇で見る仏像は別格。素晴らしい祈りの空間だった。

1. 国立新美術館開館15周年記念 李禹煥(国立新美術館)*

日本の戦後美術としての2つの運動「具体派」と「もの派」。後者の運動を理論によって支え、牽引した人物こそ李禹煥であり、本展覧会は日本の現代美術の礎を据えた彼の代表的な功績を辿ることができる貴重な展覧会だ。

関根伸夫の「位相ー大地」をはじめとし、吉田克朗、菅木志雄らに代表される「もの派」。消費社会や伝統的絵画・彫刻を退けるその運動について、李自身は以下のような定義を与えている。

自然物あるいは工業用材をほとんど生のままの状態で用い、単に並べて臨時的臨場的配置を作り出し、素材同士の関係、またこの関係の内部でそれぞれの素材がとる状態の性質を観察しようとした。閉じた対照的なものを構築するのではなく、物と物との関係、物と場との関係を強調し、開かれた作品、すなわち人間の影響を受けていない世界ーー周囲の空間や生の素材ーーを取り込む作品を提示しようとした。ゆえに作品は作家の自我によって厳格に支配されてはおらず、その表現の中心は世界へと移っていた。

都心の緑とビル群の隙間に出現したアーチは、《関係項ーヴェルサイユのアーチ》とはまた違った表情を魅せる。

本展覧会ではシステマティックさの中に見られる偶発性、不可逆性の余韻をより感じられる本作が印象に残った。 個人的に一番のお気に入りは余白の美を感じられる埼玉近美所蔵の《線より》(1980年)なのだが。

線・点の長短と色の濃淡が規則性の中に律動(リズム)を生み出し空気を揺らしているような感覚に。

石と何も描かれていない白いキャンバスが対峙する空間。

もの派の作品を見るといつも感じること。

初めにただモノがあり、コトがあることだ。そしてそこからの思考・解釈が万人に開かれている印象を、他の美術作品よりもことさら強く受ける。

そもそも、もの派はもともと関根の思考実験から始まりその理論化を上手く言葉と論理で表現していったのが李だったという経緯があるが、そのプロセスのせいだろうか。

高層ビルと緑が共生する新美。

本来であれば忙しない六本木という街の中で、これほどまでに自己と作品との調和が、静謐な空間において取れた経験は貴重なことのように思う。

李禹煥展は筆者にとって静寂の中に音を感じる瞑想の空間であった。

次は是非、瀬戸内海に浮かぶ直島、古代ローマの面影が残る古都アルルにおいて、安藤忠雄の空間とともに作品との対話を味わいたい。

ーおわりにー

2023年は、

もう少し関東圏以外(できれば青森、石川、京都)の展覧会に足を運ぶこと、

ビエンナーレやトリエンナーレなどのイベントにも行ってみることを目標にアートを楽しみたい。

まずは磯崎新氏を偲んで、水戸芸術館かNagiMOCA辺りに訪れようか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?