蜜源

花が多く咲けば、

ミツバチやアブがくる。

蜂が来ると、野菜の花も

受粉してくれる。

毎日歩いていろんなものを

見てきて思うのは、

農地には花が少ない。

山道には季節の花が

順次咲いているけど、

どんどん刈り取られる。

そんな中、ここ最近、目立っているのは

オオキンケイギク。

道路の脇に花咲かせ、よく見れば、

蜂やアブ、その他ハナモグリをはじめ、

見たことのないような

生き物まで集まる。

明るくていい色。

結構いろんな虫が

集まってきていますね。

花が咲いていれば、

多くの昆虫が集まる。

花が咲いているだけで、

大いに価値があるように思う。

そんなわけで、何年も前から、

レンゲやソバ、ひまわりなど、

とにかく花が咲く植物の種を

畑に蒔くようにしてきました。

人工授粉なんてやってられないし、

花があると、やっぱり気分がいい。

栽培で最も良いと思った花は、

ヘアリーベッチという

レンゲのような植物。

結構勢いのある植物ですが、

畑のどこかに生えていれば、

蜂はあつまってきます。

畑だと邪魔になる、

っていう意見はあるけど、

どこか、まばらでも

野草のスペースがあるといい。

生き物集まれば、

生き生きしてきます。

レンゲと似ていますが、

一つ違いがあるとしたら、

ヘアリーベッチは、

花が咲き続けること。

寒くなる冬まで咲き続ける。

つまり、冬まで昆虫を呼ぶ。

蜂がいるといないとでは、

農作業の気分も随分と

変わるものです。

ブーンという蜂の音が

心地いい。

地味な農作業だから、

色々とにぎやかにしたい。

ちなみにヘアリーベッチは緑肥という

肥料用(のちに土に混ぜ込む)

として使うのが一般的です。

私は土に混ぜ込むより、

花咲かせ続ける方がいいと思う。

新しいつぼみが出てくる。

去年は11月まで

咲き続けていました。

花が咲いている間は、

蜂がくる。

ついでに野菜の花にも

集まってくれる。

これだと遅咲きの野菜も、

ほぼ全て実ってくれる。

ヘアリーベッチのついでに、

野菜も受粉。 完璧です。

必ず生き物が集まってくる。

ミツバチが少ない、

いなくなった、

とはよく聞くけど、

思うのは、花が少ないのでは?

って以前思いました。

先日、農地の間を歩いてみましたが、

野菜だけが育ち、他の植物がすくない。

花もほとんどない。

むしろ野草はせん滅状態も。

遠くからだとわかりにくいですが、

歩いてみると一発でわかる。

これだと当面は植物が

育たず、

花もさかない。

花が少ない、だから蜂がこない。

花に集まる昆虫は種類が多く、

ほんの数ミリ程度のハチやアブ、

クマバチ、そのほか知らないハチ、ハナモグリもいて、

それぞれが受粉をしてくれている。

となると、花を咲かせて、どれだけの

昆虫に来てもらうか、

ということが一つの課題です。

花さえ咲けば、なんとかなる、

って思う。

ただ、野草まかせなら、

勝手に咲いてくれている。

さて、先のオオキンケイギクですが、

花が多く咲くおかげか、昆虫が多く集まってくる。

アメリカでは、主に

オオキンケイギクはミツバチや

昆虫の蜜源として、種子の販売から

花の商用利用までされている。

日本では外来種で、

駆除対象となっています。

市の広報にも出ているためか、

どんどん引っこ抜かれている。

抜かれたものは、

どこかに運搬(おそらく焼却処分)

されている。

特定外来生物としての理由として、

在来の植物に影響を与える、ということだそうです。

ただ、在来の植物に対して大切にするような活動が

日本でとられているのかどうか。

在来の野草を保全するどころか、

草は刈り取ること、

伸ばしてはならない、

という圧力が

あるように思える。

圧力のゆえ、除草剤を使う、という人もきっといる。

ましてや、ここ数年で急増している除草剤の使用からして、

日本の野草を守ろう、という動きや考えは皆無でないだろうか。

除草剤はうんざりするほど視界に入り、草の焼け野原のような姿は見かける。

小さな地方ですらこうなら、

広大な農地はどうなんだろう。

植物を壊滅させるようなものを

誰しもが簡単に手に入れて

使える状態こそ、

なんとかならないのだろうか。

オオキンケイギクは

年中花を咲かせるわけではなく、

季節の野草。

時期が過ぎれば、姿を消す。

初夏から夏にかけて花が咲くため、ちょうど夏野菜の時期と重なる。

アメリカのように、

蜜源として花を活用した方が

野菜栽培でもいいと思う。

蜜源あれば、蜂がくる。そのついでに

畑の野菜の受粉もしてもらう。

野菜の花だけ咲かして、

受粉、というのは甘いのでは。

だから蜜源、という考えが

海外ではあるのかもしれない。

蜜源(野草の花)→野菜、

いい流れだと思っているし、

実際に私がヘアリーベッチの種を

蒔いたのは、受粉もそうだけど、

明るくにぎやかな環境が

いいと思っている。

オオキンケイギクの

繁殖力は確かにあるようですが、

人に害はない。

駆除対象というのも

何かおかしな気がしてきます。

ある面、他の草を押さえ、

景観としても悪くは見えない。

蜂を呼ぶという蜜源なら、

まだ欧米の考え方の方が

理にかなってると思う。

それに色。

この暗い世にオレンジの

明るい色の花をパッと咲かせる。

色の効果って、カラーセラピーという存在もあることから、

様々な効果があるはずです。

勢いがあるから、過剰に恐れたのか、

原因は不明です。

オオキンケイギクは

特定外来種となっている。

調べた限りでは、オオキンケイギクは

多くの国々で見られますが、

駆除対象としているのは、

日本だけのようです。

蜜源になるから、

アメリカでは種子の販売が

されており、

栽培方法なども

紹介されている。

昆虫の蜜源としての評価が特に

高いように思えました。

野生のミツバチ等の昆虫の活動が

活発になるなら、

結局は人の役にも立っていると思う。

外来種、となれば、

悪者に聞こえる。

受粉では役立つある種の外来の

マルハナバチでさえ、日本では

「悪影響」で駆除対象となっている。

外来=悪。

人が決めたこと、法律がくせものに

思えてきます。

特定外来種と指定されていると、

栽培や持ち出し等ができず、違反すれば

罰則がある。

引き抜かれて、

後日焼却されているようです。

蜜源としての価値、考えてみるだけでもあると思います。

農地を歩いて思ったのは、

圧倒的に花がすくない。

花があれば、少しはよく見える。

農地に花が少ない(野菜の花が咲く程度)だから、蜂は他の場所に行く。

蜂は野菜の花だけでは、蜜が

足らないんじゃないかと思う。

農地が殺風景にみえてしまうのですが、

野菜と土しかないから、

また機械音しか聞こえてこない、

花の香りがない、

蜂の羽の音がしない、

などトータルの

理由だと気が付きました。

以前、外国の人が私が借りている畑を見たい、というので、

連れて行った。

こんな中でも野菜はよく育つ。

「ここは一体!?」

と思われたみたいだけど、

あっという間に数時間経過。

ナチュラルガーデンで

十分通じた。

意外に良かったみたい。

花があり、昆虫がいたのが

心地よかったという。

多種の生き物は計算で呼べないし、

花に任せっきり。

にんじんやミツバ、セリなどにつく。

キアゲハ、最近は

見かけなくなりました。

ニンジンの葉に時々見かけるけど、

成虫になれるのは

どのくらいだろう。

おそらく有機栽培でもキアゲハは

即抹殺となってるだろうけど、

完全放置で十分立派な

人参はできます。

みかんや山椒につくアゲハチョウも

ここ数年で激減していると思う。

ほとんど見かけない。

さて、外来種や昆虫がいても

放置でほぼ野菜はできているし、

勝手に悪役と騒ぎ立てるのは、

人間。

一度でも悪と決められたから、

考えることもない。

ミツバチが減った、

というのは事実だろうけど、

人が原因なだけに

今や呼ぶ努力も必要だと思う。

花がなければ、当然ハチはこない。

野菜の花をある時期だけに咲かせて、

都合よく集まるともかぎらない。

そう考えると、アメリカやその他、欧米諸国で活用されている蜜源用の花、

オオキンケイギクやその他の野草の花への活用は、とても有意義な

ものだと思う。

花咲かせて、適当に昆虫等を

呼び寄せているわけですが、

合理的です。

一方で果樹栽培では、

ミツバチに変わるもの、

受粉するハエが販売されている。

市販品を使うと、ミツバチのおかげ、自然の生き物がいるからこそ、

食べ物ができる、といった気持ちがなくなるように思う。

自然が偉大ではなく、人がコントロールできるという

発想にもなりかねない。

ミツバチの減少に目を向けず、

安易に市販品に頼るのは、

些細なことで、結構大きな問題に繋がりかねない。

問題回避、また不自然なことをする。

一見すれば、効率は良さそう。

でもきっと後からおかしなこと、

取り返しのつかないことが

起こるんじゃないだろうか。

みる限り、ミツバチだけでなく、

花には様々な昆虫が集まる。

昆虫に好きなように受粉してもらえば、

十分だろうし、

どの昆虫がどう活動していようが、

わからなくてもいいし、

わかるはずがない。

よくわからない受粉用の

ハエなどいらないはず。

ましてや、人工授粉なんて、

邪魔くさすぎてやってられない。

たとえば、朝の数時間しか

花を開かないという

カボチャの花などに付き合う暇はない。

以前、サイレントアースという本を読みましたが、昆虫の役割については

ほとんど知られていないという。

野生動物の減少に

調査があっても、昆虫は対象外で不明。

目立たないが、マルハナバチはじめ

いかに役に立っているか、

など紹介されていました。

調査が困難なら

しなくていいだろうし、

せめて花咲く環境あれば、

まだ良いかと思う。

欧米人は重労働、手間がかかる農作業は

あまり好んでしないと思う。

だから蜜源用という考えがあり、

野草の花に任せる考えが

あるのかもしれない。

花さかせ、昆虫に任せれば

手間は省ける。

手間といえば、お米の苗をつくって、

苗を植え付けることは、

アメリカではしていないという。

広大な敷地に飛行機/ヘリで

コメを撒く、

直播き(じかまき)で栽培をしている。

苗を植え付ける、田植え、なんてこともしないわけです。

田植え機、なんて

ないのかもしれません。

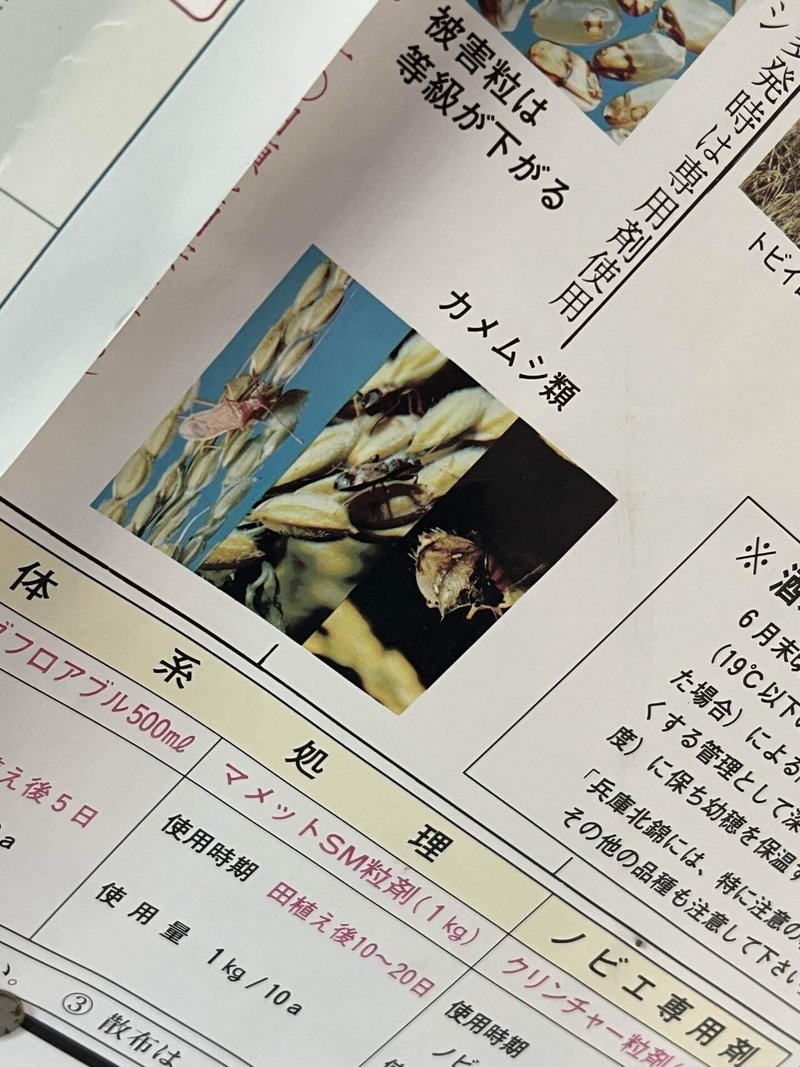

地元の農協の米栽培の

カレンダーをみる限り、

それぞれの害虫や除草対策、

言いたくないほどの農薬が

多々使用されているのが現状。

むしろ使うのが当たり前に

なっていて、大変そう。

忠実に農協の指導を守って

いるんだろうけど、

手間も費用も

かかるように見える。

薬等、使わなくても普通に

たくさんお米はできるし、

実際に自家用は無農薬、

精米は販売用のものと

分けてしている人もいる。

薄々気味悪さを

わかっているからだろうし、

かといって、虫食いの変色した

お米が少しでもあれば、

商品価値がさがる。

私は少しだけ

お米作りしていますが、

薬品等一切なく、

虫対策も皆無。

除草は田んぼの中を

夏場に散歩で歩くだけ。

完全なめきってるけど

お米は結構できています。

ほんの少しでも虫食いとかあると

いうのがダメなのが、

市販用なのかもしれません。

アメリカのあるお米が

初期の除草一回だけ、

あとは自然任せというのなら(あるアメリカの米栽培)、

まだ良さそうに見えてしまう。

なんだか身近なお米が

いいものに見えてこないのはどうも寂しいですね。

お米が美味しい、というのが、

地元では有名なのですが、

大半は品種改良されたもの。

農薬がなければ、

うまくできないようなのが

現状かもしれません。

現に福岡正信さんが、

品種改良され、食味がいいお米を

軟弱米、と切り捨てています。

一方で自家採取の米や

在来って、際立って

うまいわけではない。

普通に食べられるお米。

期待ハズレだと

思われることもあります。

噛まずに止まらないおいしいご飯、

ではなく、

むしろ噛みしめて味わうような、

一部の人向けかもしれません。

噛まずにどんどん食べて

(飲み込んで)しまう

お米ってどうなんだろう。

売れて回転よく、

商売では良いかもしれないけど、

よく噛まないのは、

いいはずがない。

もしかしたら、品種改良されて、

とてもおいしいお米って、

農地や農薬、農機等をよく活用し、

よく噛まないから、消費も多い。

味がいいなら、人は幸せを感じる。

大量に買い続ける。

ただ、噛まなければ、

食べ過ぎで病気にも

なりやすいかもしれない。

病人が増えて健康食や

医りょう、農業、薬品等の業界全てが

うるおう、

なんて人の世界にとっては、

ある面、完璧な流れが成り立ってる

とも考えらえなくもない。

というと話がそれてしまいますが、

花があるだけで、

心身には良い影響がある。

野草は勝手に生えてるわけだから、

伸びすぎたのを散髪するイメージで

いいんじゃないかな、

って思う。

外来種だろうが、

勝手に生えてきているのは

もうどうでもいい。

伸びすぎたら、

適当に刈るだけで十分。

枯らさず、切れば根は残り、

また伸びて花も咲く。

植物とはうまく

付き合っていきたいもの。

花はきれいだし、

食うことばかり考えないで、

見てて明るくなる花、

問題視されない、

適当な花を

うまく栽培していくのも

いいかもしれない。

花花花、いい花、あるだろうか、って

考える間もなく、

野草が生えているところには花が

結構あります。

紫、ピンク、白、黄色、

十分賑やかですね。

生き物いるだけで、

随分と気持ちがいいものです。

難しく考えるまでもなく、

野草と程よく共存。

野草に追われがちですが、

ナチュラルガーデンに

野菜ができる、

いっぱい写真を撮りたくなるような、

場所がやっぱり快適。

快適な場所でできる野菜、

自然観察もできる場所、

完全ではないけど、

良い野菜作りができている

と思えてきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?