2018年10月福島、帰還困難区域〜丈六公園

<続き>

事前に計画していた通り、県道253号を歩いていると、帰還困難区域のゲートが見えてきた。今まで歩いていたところは避難指示解除された場所、そして今自分が向かっているのは浪江駅方面。

どういうこと?

あれ、この看板…英語だし。

「この先帰還困難区域」…おいおいおい

人通っていいの? いやダメって書いてあるし。でもゲート開いてるし。引き返すわけにいかないし(時間がない)。

ゲート手前にあった家でマスクをして片付けている人がいたので(英語看板の写真左側奥に、実は人が写り込んでいる)、「ここ通れるんですか?」と聞いてみると「ああ、みんな通ってるよ」と。いや、確かに車は走ってるけど、俺は歩くんだけど。

半信半疑で歩きを進めると、当然のように空間線量が上がり出した。

帰還困難区域は、本来、行政に許可を取ってスクリーニング場で防護服やマスク受け取って身につけなければ入域できない。公益目的の入域の場合でも許可が必要で、その場合は自ら防護服等を準備しなければならない。国道6号や国道114号など帰還困難区域を通過する道路も、窓を締め切りエアコンを室内循環にした車でなければ通行できない。バイクも自転車もましてや徒歩などもってのほかだ。にもかかわらず、まさに境界の場所に家がある住民によれば、「みんな通ってるよ」という。いや、車では通ってるでしょ。でも俺、徒歩なんだけど…思い切って行くしかないか…

リュックの中にマスクがあったのを思い出し、マスクをする。

(バリケード。国道6号で見た光景だ)

ここもバリケード。「この先帰還困難区域につき…」というが、この道も帰還困難区域だ。あとで確認したが、浪江町酒井地区は飛び地のような形の帰還困難区域だった。

(セイタカアワダチソウが生い茂る。ここも以前は田んぼだったのだろうか)

(美しい山々)

(「美しいふるさと」なんという皮肉か)

(段々腹が立ってきた)

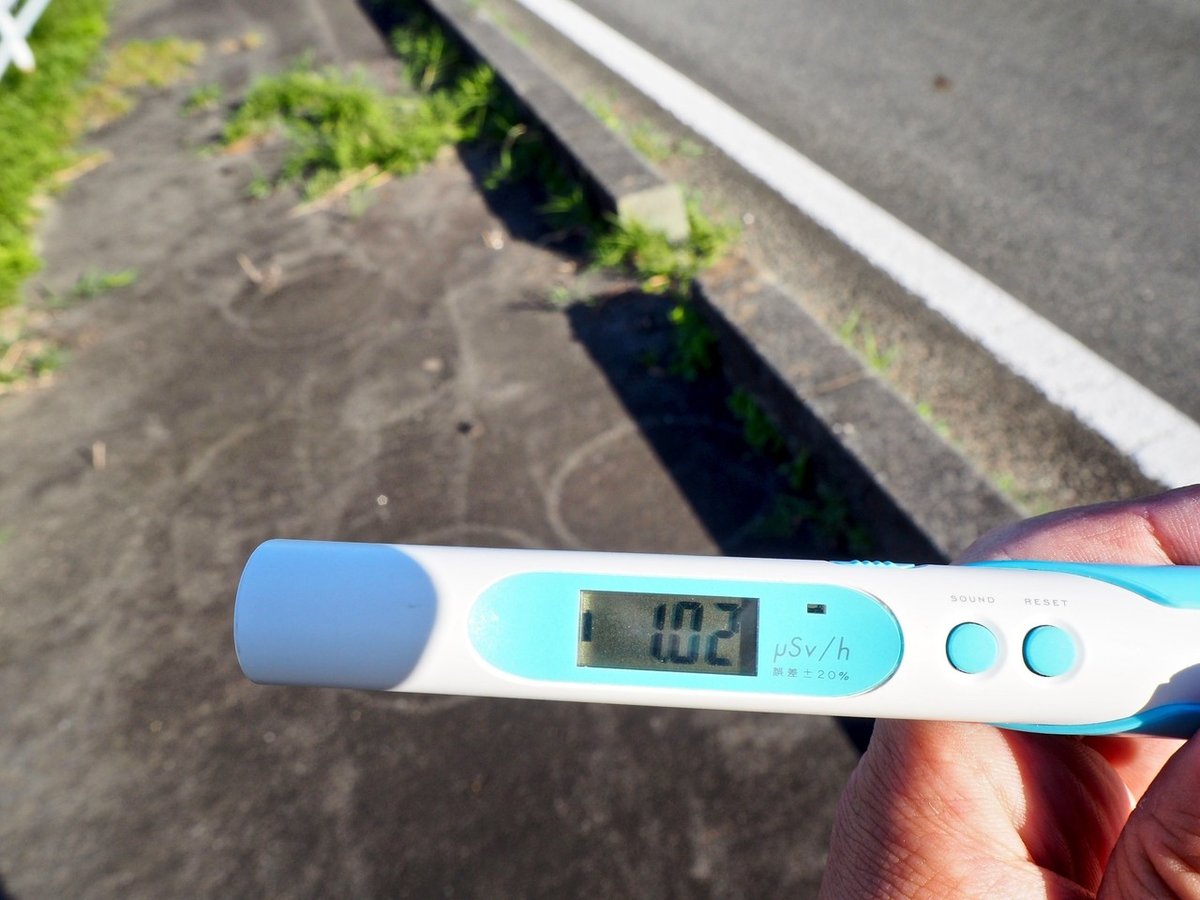

(線量計は上がる)

(上がり続ける)

時折車が通り過ぎるが、徒歩の僕に声をかけてくる人はいない。どう思っていたのだろう。

僕はこの道へ進入したことを後悔し始めていた。マスクをしている息苦しさもあり、心臓の鼓動は早まった。

(向こうに見える重機はまだ動かせそうなくらいきれいだった)

帰還困難区域に入ってからは、ずっと1.0〜2.0μSv/h程度で線量は推移していた。最高2.34μSv/h。

(通行止め…いや、人の家だ。果樹園だ)

(もはや果物は生っていない。ここで果物を育てられる日は100年は来ないだろう)

「浪江は復興した」といろんな連中が言っていたのを思い出した。

「お前ら出てこいや!!」

何故か高田延彦風に僕はキレて叫んだ。

立派な道だが通行は出来ない。帰還困難区域は

50ミリシーベルト/年超

空間線量率が9.5マイクロシーベルト/時超

立入りは制限されます。一時立入りの際は防護服やマスクを着用するとともに、線量計を携行してください。

年間50mSvなのだ。

浪江町丈六地区に入るところで帰還困難区域は終わる。ゲートを通り過ぎた。

まさか丸腰で帰還困難区域を通ることになるとは思わなかった。息苦しいしメガネは曇るし、僕はゲートを出てすぐにマスクを取った。ゲートを出たからといって放射性物質が遮られるわけではない。なんとも滑稽な話だ。

エステーのエアーカウンターは精度に疑問がある。今後のことを考えて、もっと精度の高いガイガーカウンターの購入をすることに決めた。

西側ゲートと同様、英語の看板がある。しかも日本語の警告看板よりも前だ。そんなに外国人が来るのだろうか。そんなにIAEAやICRPやUNSCEARの人たちが来るのだろうか。そんなにここで人体実験をしてるのだろうか。

福島に「来て」と言いながら会津や中通りの宣伝ばかりで、楢葉や富岡、浪江、そして帰還困難区域を見てという声を聞いたことは殆どない。東京五輪前に、なかったことにする前に、世界中の人に帰還困難区域の現状を見てもらってはどうか。

帰還困難区域を抜け、いこいの村なみえ入り口。ここは営業している。遠方へ避難した浪江町民が里帰りした際に泊まる宿として、浪江町が運営している公共施設だ(浪江町民以外も宿泊可)。こんな帰還困難区域スレスレにあるとは思わなかった。

ここも見たかったが、帰還困難区域通過で半ば心を折られてしまい、その気力はなかった。

丈六公園の裏口。モニタリングポストは0.368μSv/h。僕が持つエアーカウンターSは0.6μSv/hを超えていた。

(丈六公園は荒れ果てていた。坂はキツいが少し登る)

少し登った広場はこの状態。これ以上進むことは断念した。気力があるときにまた来ようと思う。

<続く>

サポートしていただけると大変ありがたいです。いただいたサポートは今後の取材活動や制作活動等に使わせていただきます。よろしくお願いします!