企画仕事の進め方・業務フローをかなり細かく紹介【企画のプロの話(3)】

初めまして。制作・マーケティング業界の片隅に生息する佐藤と申します。

企画職の仕事にはアイデア出し、分析・評価、プレゼンテーション、実行支援とさまざまな内容があります。

ではどのように進めていくか、ご存じでしょうか?

今回は、特に「新規プロジェクト」のときの企画立案~実行に至るまでの一連の業務フローと、各ステップで求められる作業内容を細かく解説します。

なおAIが代替えできるプロセスについても、文中で簡単に触れています。

▼この記事の留意点

※対法人かつ受託の場合を想定しています。

※この記事では単体の施策ではなく、複合的な施策(発表やリリースに合わせた販促物制作+イベント実施+Webプロモーション+キャンペーン+広告運用等)で構成されるプロジェクトを想定し解説しています。

※フローの順序については一概に言えるものではありません。実際には行きつ戻りつしたり、プロセスを飛ばしたり足したりしながら、徐々に企画を具体化・精緻化していきます。

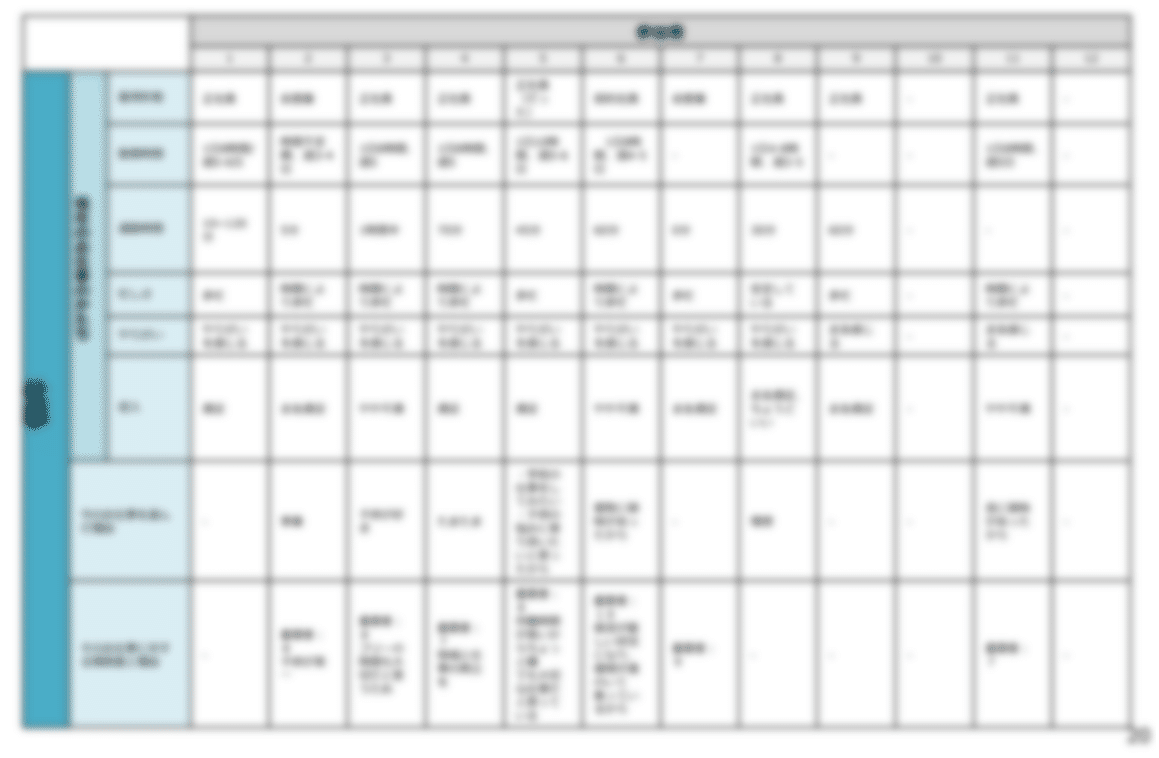

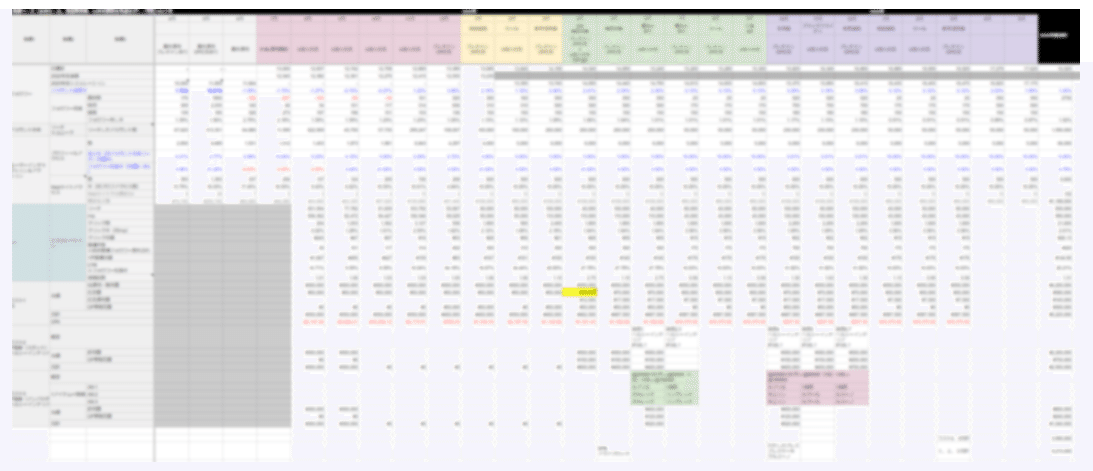

以下では制作・マーケの受託における営業・制作フローシートをスプレッドシートで公開していますが、ここでも企画仕事のフローをご紹介しています。よろしければお使いください。

制作・マーケの受託における営業・制作フローシートを作りました。

— 佐藤にの (@ML_ninosato) July 2, 2024

ほぼすべての営業・制作のタスク項目を網羅しているはず…!

業務整理や全体把握にお役立ていただけるかもしれない🤔

もしよろしかったら、ご自由にお使いください!

▼営業・制作フローシート【全160項目】… pic.twitter.com/kCi6x3v59Z

企画職の仕事内容・業務フロー

企画者は、プロジェクトや企業の規模により企画立案から実行までを一人または複数名で担当します。

1.市場調査・顧客分析

企画立案前の重要なマイルストーンとして、市場調査や顧客分析があります。これらは企画の基礎となるデータで、量や質、または両方のデータを確保します。

そのうえでニーズやターゲットを確定、市場や顧客の状況に基づいた分析を行い、企画立案の前提条件に用います。

▼市場調査

・市場規模、成長率、競合状況、顧客ニーズなどを調査・分析すること

・アンケート調査、インタビュー調査、POSデータ分析などで調査

▼顧客分析

・顧客の属性、購買行動、ニーズなどを分析すること

・アンケート調査、インタビュー調査、CRMデータ分析などで調査

個人的な感覚では、ここのリサーチや分析はコストや時間的観点から省略することも多いです。つまり最適な基礎データなしで提案や企画を求められることもあります…。

なお元データ収集後の分析・解析はAIで代替することができます。AIは大量のデータから関連性や傾向を発見できるので、市場動向や顧客ニーズを短時間で把握できます。

さらにAIはプロンプト(指示)により「2.課題の特定」「3.コンセプト設計」「4.アイデア出し・構想」「5.企画・戦略立案」などを行えます。

ただしAIは作業は横断的かつ一気通貫で行えるわけではないため、最終的に、人間によるデータ解釈と示唆抽出がマストです。

2.課題の特定

「1.市場調査や顧客分析」で得られた分析結果をもとに課題を的確に捉え、焦点を絞るプロセスです。

▼課題特定の主なプロセス

1.調査目的の明確化、定義

2.調査対象の設定潜在顧客、既存顧客、競合他社、業界専門家など

3.調査手法選定:インタビュー、アンケート、観察など

4.二次データの収集・分析:統計データ、業界レポート、ニュースなどから、市場の規模、動向、競合状況などを把握

5.一次データの収集・分析:設定した調査手法で対象からデータを収集

6.データの統合と課題の抽出:全データを統合し分析。インサイトや課題を把握

7.課題の優先順位付け:重要度や解決による効果で優先順位付け

課題を明確に特定しなければ顧客ニーズと乖離した企画になり、失敗する可能性が高くなります。

なお課題ごとに緊急度や目的観点から優先順位をつけ、最優先すべき課題を明確化することも大事です。

▼課題確定のための基本のフレームワーク

・5W1H:基本的な分析法

・SWOT分析:強み・弱み・機会・脅威を分析

・PEST分析:政治・経済・社会・技術の視点から分析

・ポーターの5つの力:競争環境を分析

・SCAMPER:既存の企画改良法

このプロセスではAIではなく、人間による課題特定が大切です。AIは課題特定における背景にある文脈や状況理解が苦手なため、人間の補助的な役割に留まります。

3.コンセプト設計

「2.課題の特定」で明らかになった課題を解決することを根拠に、コンセプトを設計します。コンセプトは企画立案の核となり、シンプルさが大事です。わかりやすく明確であればあるほど、企画がブレません。

ここでは、企画の価値と目的、成果目標項目、ターゲット、差別化ポイント、コンテンツ内容などを明確に定義します。誰でも理解できるほどシンプルにすることが大切です。

競合との差別化を図るための独自性と、実現度の高さも重要です。

▼コンセプト設計手順

(1、情報収集・分析:「1.市場調査や顧客分析」「2.課題の特定」で得られたデータ等を用いる)

3、仮説立て:課題解決のための仮説を立てる

4、検証:仮説を検証するため、テストや調査を実施

5、修正・確定:検証結果に基づいて修正後、確定

このプロセスでは、仮設立てや検証の一部でAIを活用することができます。ただしAIはリアルな創造性や独創性を備えているわけではないため、全てを代替えすることは難しそうです。

4.アイデア出し・構想

まず、固定観念・質・実現可能性にこだわらずたくさんのアイデア(ネタ)を発想します。

▼アイデア出しの基本方法

1、発散的思考:創造力で風呂敷を広げるだけ広げて出す

2、広げたアイデアを俯瞰し、違和感があるところを探す

3、収束的思考:論理的にシュリンクさせ、違和感があるところや不要なものを捨てる

4、1~3を繰り返してブラッシュアップし、アイデアを絞っていく

そのほか、アイデア出しの方法には以下のようなものがあります。

▼アイデア出しの主な発想法

・ブレインストーミング:自由な発想を促す手法

・マインドマップ:思考を整理し、視覚化する方法

・scoremアプローチ:視点を替えることで新しい切り口を生む

・六つ帽子思考法:異なる観点から物事を捉え直す

・KJ法:グループディスカッションでアイデア出しと整理

・逆発想:常識を逆転させて考える方法

・SCAMPER:既存のアイデアを改良する方法

・ランダマイズ:ランダムな要素を組み合わせる方法

・テキスト生成AI:ChatGPI、Gemini、Claude等

なおアイデアの量を担保するために、佐藤は100本ノックをよくやっていましたが、現在はこのプロセスをAIで自動化できます。AIは過去データからアイデアのヒントを導き出すので、人間の発想をAIが補完する形でネタ出しを促進できます。

出されたアイデアはGoogleスプレッドシートやドキュメント、Notion等、普段お使いのツールにまとめます。

佐藤は、自分用の記録としてメモ帳、チーム内で共有するものはやGoogleスプレッドシート、Googleドキュメントでまとめています。

▼ネタをまとめる定番ドキュメントツール

・メモ帳(Win)

・Apple Notes(Mac)

・Googleスプレッドシート

・Googleドキュメント

・Notion

・Evernote

・Microsoft OneNote

このあとは一人またはチームメンバーと議論や推考を重ね、実現可能性、革新性、市場への影響などを考慮して、分類・関連付けを行いながらアイデアを絞り込みます。

次に、選定されたアイデアを多角的な視点で検討し、アイデア同士を組み合わせて構想化させます。この段階で、アイデアにある程度くっきりした輪郭や質感が生まれているはずです。

5.シミュレーション・評価

アイデアや構想を具体化する前に、実現可能性や採算性、妥当性な度を判断するプロセスです。思い付きや感覚ではなく、根拠に基づく企画を策定するために必要です。

事業性が見込めない案の場合、このタイミングで手を引く判断ができます。

また数字に基づく綿密な事業性評価を経ると、経営層に対して企画の合理性を説明しやすくなります。リスクへの備えも示せるため、承認を得やすくなります。

なおこのプロセスはAIが代替えできます。AIはシミュレーションモデルの構築と分析が得意なため、妥当性判断に役立てられます。シミュレーションや評価のもととなる各種元データとプロンプトにより、各種項目の妥当性を出力できます。

▼シミュレーション・評価項目

・市場成長率:市場の将来性を分析

・競合分析:競争優位性を把握

・達成度検証:KGI、KPI等の想定達成度や達成期間を判断

・収益性:売上高、利益率などを判断

・事業性評価:投資対効果、ROI、IRRなどの経済指標から妥当性を判断

・コスト分析:費用、費用対効果を評価

・収支シミュレーション:損益分岐点を予測

・リスク分析:リスクを洗い出し、対策を検討

なおこのプロセスの前には、案件状況の把握と「1.市場調査・顧客分析」でのデータ取得を行います。

ただ、「1.市場調査・顧客分析」は予算や状況により工程を省かれることがあったり、シミュレーションに必要なデータを事前に集めきれないことも多々あります。

その場合、アイデアや構想をある程度形にし、フェルミ推定を用いてデータの項目や数値を仮定したうえで「5.シミュレーション・評価」と「6.企画・戦略立案」を並行して詰めていくこともあります。

ただし仮定して進める際は、項目や数値の妥当性から検証する必要があるので、脳みそリソース的には高カロリーです…。

▼企画タイプによるプロセス順の違い

・企画がマーケットイン型の場合

→「5.シミュレーション・事業性評価」を先行(事業機会の大きさを確認)→「6.企画・戦略立案」に着手すると効率的

・企画がプロダクトイン型の場合

→「6.企画・戦略立案」を先行(企画の核をある程度固めないと議論できないため)→「5.シミュレーション・評価」の順を推奨

6.企画・戦略立案

「5.シミュレーション・評価」の結果に基づきビジョンや目標を設定し、具体的な企画・戦略を立案するプロセスです。

実現可能かつ具体的な戦略を立案し、実行計画を策定し、定期的にモニタリングと評価を行います。

▼「企画・戦略立案」時に計画立てるべき項目

・プロジェクトで形にする製品・サービスの機能要件

・マーケティング戦略の立案

・開発、製造、販売の計画立案

・リスク分析と対応策の検討

・投資計画と収支計画の策定

このプロセスで定められたことが事業の成否を左右するため、綿密な事前準備と緻密な検討が重要視されます。

なおこのプロセスは創造性や独創性、人間の感性やこだわりをもとに策定する要素を多分に含みます。そのためAIの代替えは難しいと考えています。

7.企画書(提案書)の作成

企画書は、関係者への説明や経営層の承認を得ることを目的に使用される資料です。

このプロセスは、これまでに策定した事業計画や戦略をまとめ資料化する工程で、企画職にとって最も重要なアウトプットの一つです…!

体系立ててわかりやすく、かつ根拠を示しながら企画の全容を説明することが求められます。作り手のこだわりではなく、読み手にとってわかりやすいことが最も重要です。

▼企画書の構成イメージ

1.表紙

2.目次

3.企画書の目的、概要

4.現状/背景

5.課題の提示

6.コンセプト

7.具体的な施策、実行方法

8.マーケティング戦略

9.マイルストーン、スケジュール

10.収益

11、見積

12.リスク、対策

13.なぜ当社なのか

14.なぜ御社(またはこの企画)なのか

15.まとめ

16.今後の展望

17:Appendix

なお費用、収益、市場規模などの数字を具体的に示し、企画の経済性を示すことは承認を得るために必須です。

そしてこのプロセスはAIと業務分担ができます。AIが企画書の骨子を自動生成し、細部の作りこみや本質的な企画立案・戦略策定は人間が手を加えていく形です。

資料内のテキストや図表・画像・動画・音楽の生成、ビジュアル資料のデザインアシストなどもAIで生成することができます。

▼企画書作成のコツ

・企画書の内容や対象者によって、各項目の詳細度や順番を調整する必要があります。

・フォントサイズを読みやすく調整し、図表やイラストを活用することで、伝わりやすさが上がります。

・資料内ではロゴやブランドカラーなどを統一し、会社のイメージを落とし込みましょう。

・そのほかのコツを紹介する記事は別途公開します!

8.プレゼンテーションの事前準備

プレゼンテーションは、関係者に向け、企画内容を説明したり発表したりすることを指します。

プレゼンでは企画内容の理解および支援獲得と合意形成、承認獲得を行います。承認を得られた企画書は、プロジェクトや事業の基本指針となります。

そのためプレゼンテーション前日までに事前準備を行い、万全の体制で本番に挑むことをおすすめします。

▼プレゼンテーションの事前準備

・プレゼン本番参加者(各関係者)の把握

・発表環境の確認

・時間配分の確認

・発表環境、保有時間、参加者に合わせたプレゼン資料の準備

・デモ映像や製品サンプルの作成

・必要機材の確認(プロジェクター、マイク等)

・ストーリーボード作成

・発表の練習

・想定される質問の整理と回答準備

・ハプニング発生時の代替え案

・チーム内での事前共有

・服装、身だしなみ

また企画により、デモ映像や製品サンプルなど具体的なアウトプットをイメージできる資料も準備しておくと有効です。

なお本番では思いがけず、機器トラブルや会場設備によるハプニングが発生することがあります…。なぜか準備が足りない時に限ってトラブルが発生する気が…。

トラブルや事故は、発生してからでは本当に遅い! ので、代替案をいくつか用意しておき、すぐに対応できるようにしておくことを強くオススメします。

この段階では、プレゼン資料の下書きやデモ等の作成、質疑応答の予測と回答案の提示などの一部業務をAIに担当させることができます。

ただし細部の作りこみは人間が行い、全体の質を上げる必要があります。

9.プレゼンテーション本番

関係者や経営層に向け、企画の説明と承認を得るための機会です。思考共有や目線合わせなども行われます。

▼プレゼンテーションの流れ

1.関係者へのプレゼンテーション

2.経営層へのプレゼンテーション

3.承認

プレゼンは参加者に合わせた分かりやすい説明と、自信と情熱に満ちた口調、参加者の目を見て話すことが重要です。

所定時間は15~60分であることが多い印象ですが、時間超過は避け、所定の時間内にプレゼンを収めるようにします。

進行が遅れている場合は素早く調整し、重要事項を中心に説明を絞り込んでください。終了時にはしっかりとまとめと総括を行いましょう。

また予期せぬ事態が発生した場合は落ち着いて対応し、事前に準備しておいた代替案を素早く選択、仕切り直して進めましょう。

そして参加者から質問があれば丁寧に答えます。その場で最適な回答が分からない場合は、追って詳細を報告すると伝えるなどの対応が賢明です。

▼プレゼンテーション本番のポイント

・自信を持ち、はきはきとした口調で

・参加者の表情や反応を見ながら話す

・質問があれば丁寧に答える

・タイムマネジメントの徹底

・ハプニングに対応する

・経営陣のメリット説明と不安解消

プレゼン段階で経営層や関係者をしっかりと巻き込むことで承認が得られやすくなります。

そのほか実行段階をスムーズに進行できたり、目標達成度にも変わりが出ることがあるため、関係者の巻き込み可否は重要です。

なお経営陣の承認を得るためにもいくつかのコツがあります。

▼経営陣の承認を得られやすくなるポイント

・経営陣にとっての企画のメリットは何か

・ビジョン・戦略が明確か

・根拠は客観的なデータに基づいているか

・リスク対策は十分か

・熱意と自信はあるか など

※詳しくは後日、記事で公開できればと思います!

そしてプレゼンテーション本番は、現代ではまだAIが代替えできない部分です。

10.関係者間調整

企画書のプレゼンテーションで経営層や関係者から承認を得た後、実際に企画を実行に移すまでには、関係する様々な部門や関係者間での綿密な調整が必要です。

関係各所に企画を周知しながらそれぞれの役割を明確にし、企画内容と進捗や課題を共有しながら進行します。

▼調整時に行うこと

1.関係者の名簿作成(経営層、営業部、マーケティング部、開発部、生産部、経理部など)

2.個別面談、ミーティング

3.進捗共有会議(定例)開催ルール策定

調整時のポイントとしては、丁寧なコミュニケーションが大切です。積極的な情報共有&柔軟な対応を心がけながら、各関係者の意を汲んだ意思決定を行うのがベストです。

この時、全方位に角が立たないような立ち回りや意思決定を行うことが難しいケースもあります。クライアントや経営層の意思を優先しながらも、他関係者にも配慮した落としどころを探る微調整が必要です。

また調整面でよくある課題としては、「関係者間の意見の対立」「情報共有不足」「意思決定の遅延」「担当者のマンパワー不足」などが考えられます。

過去を振り返ると多くの問題はミスコミュニケーションや準備不足が原因なことが多いので、ここはくれぐれも気を付けていきたいところです。

なおこの部分は、忖度や調整など人間的な判断が求められる場面が多くあるため、AIの代替えはまだ向いていない印象です。

11.実行体制(プロジェクトチーム)の構築

クライアントの承認を得て、関係者間調整も完了したら、実行体制の構築に移ります。権限と責任の明確化、リソースの確保、進捗管理体制の整備など、あらゆる側面から実行に向けた準備を行います。

この時点で決定しているケースも多くありますが、企画全体を統括する責任者としてチームリーダー(プロジェクトマネージャーまたはプロダクトマネージャー、プロデューサー等)を任命します。

関係各所から適切な人員を選出し、プロジェクトチームを結成します。ポジション毎に担当者を割り当てることで、各業務やタスクに対する責任の所在が明確になります。

なおこの段階で、プロジェクトの作業を細かなタスクに分解し実行計画を管理する構成図WBS(Work Breakdown Structure)を作成します。

WBS上でスケジュールに沿いタスクを見える化&簡素化すると、全容とスピード感を把握しやすくなります。

更に作成したWBS(Work Breakdown Structure)の各タスクに各担当を割り当て、進行にあたってタスクと人員に漏れがないよう確認します。なおWBS作成のサポートはAIでも行えます。

▼実行体制(プロジェクトチーム)の構築で行うこと

・チームリーダーの選定

・体制図構築

・リスク管理体制構築

・WBS(Work Breakdown Structure)の作成、割り当て

・情報共有ツール策定

・キックオフミーティング

キックオフミーティングでは関係者が一堂に会し、プロジェクトの正式なスタートを宣言します。

ただしチーム構築後でも、企画の規模や複雑性のほか、過不足ポジション/リソースの発生などで体制を調整することは多々あります。定期的に見直して、必要に応じて改善を行いましょう。

12.ガバナンスルール策定

意思決定フロー、報告ルート等のガバナンスルールを策定します。体制図に基づき各種ルールとリスク管理体制を決め、チーム全体に共有します。

ガバナンスルールを事前に明確化し、遵守することが大事です。プロジェクトやチームの健全な進行や透明性のアップにつながります。

なお状況や市況の変化に応じてルール見直しが必要なこともあります。

例えばコロナ禍発生下では、プロジェクトや案件の途中でほぼすべての規約・規定・ルールが変更されたり新たに策定され、各種ガバナンスへの状況反映や、策定したものの現場への落とし込みに混乱を極めたことがありました。

▼策定すべきガバナンスルール

・意思決定フロー、ルール

・情報共有/報告ルール(エスカレーションルール)

… 進捗管理ルール

… 課題対応/変更管理ルール

・リスク管理ルール

・評価ルール

どのルールも重要ですが、特に重要なものは「意思決定フロー、ルール」「情報共有/報告ルール」だと考えています。

「意思決定フロー、ルール」では広告主、経営陣、プロジェクトマネージャーの権限範囲を定めること、「情報共有/報告ルール」ではフローにのっとったエスカレーションを行うことで、事故が少なく健全に進行させやすくなります。

なおルール化においては、過去のガバナンスルールなどの書面データをもとにして、AIにルール書面を作成させることができます。ただし内容の確認は人間の目で行いましょう。

13.実行(実務・プロジェクト推進)

このフェーズでは、これまで策定してきた計画やルールに従い各タスクを消化しながら、進捗管理を徹底します。

プロジェクトの遂行と納品を目指すには、綿密な計画と実行、そして関係者との連携が肝になります。

トラブルや課題が生じればプロジェクトマネージャーが関係各所と連携しながら適宜対応し、プロジェクトを遂行します。

▼実行(実務・プロジェクト推進)で行うこと

・各部門でのタスク実行と進捗管理

・スケジュールや予算の管理

・開発と品質検証

・販売・運用準備とマーケティング

・投入、サービスローンチ

各部門や担当者は割り振られたタスクに着手し、実働作業を進めます。ローンチ対象(製品・サービス等)は設計、開発、テスト、評価を経て具現化を行います。

並行して製造、物流、販売チャネルの構築など、販売に向けた準備を行います。マーケティング施策に基づき、販促物制作を経て、広告宣伝やプロモーション活動なども実施します。

ローンチ対象は最終検査を経て、正式に市場へ投入(リリース)します。販売や周知活動を本格化させ、顧客またはユーザーへの提供を開始します。

もちろん必要に応じて戦略を修正し、プロジェクトの成果や目標達成に向け努力することが求められます。

14.評価・改善

実行されたプロジェクトの結果を評価し、得られた成果を次のプロジェクトや事業計画に生かすためのプロセスです。

評価・改善サイクルを確実に回すことで、プロジェクト運営能力の継続的な向上を図ることができます。

▼評価・改善で行うこと

・プロジェクト全体の振り返り

・目標未達やトラブル・課題発生時の原因特定

・改善提案とレビュー

… 改善施策の立案と承認

・次プロジェクトへの展開

・報告書の作成、報告会の実施

15.報告

プロジェクト全体の振り返りとして、目標達成、成果、費用対効果、スケジュール、品質、関係者のパフォーマンス等を振り返ります。

目標未達やトラブル・課題が発生した場合、プロセス、体制、リソース配分など多角的な視点から原因分析と改善点の特定を行います。ヒアリングやレビューなどでメンバーからの意見も収集してください。

改善策についてもアクションプランを策定し、実施および実施後の再評価を行います。また、改善策を含めた施策の実行結果を次のプロジェクトに確実に反映させていきましょう。

最終的に、プロジェクトの総まとめである報告書を作成します。

▼報告書の構成イメージ

1.表紙

2.目次

3.プロジェクトの目的、概要

4.プロジェクト体制

5.スケジュール

6.実施した施策

7.結果

8.関係者からのフィードバック

9.トラブル・課題

10.トラブル・課題の原因分析

11.トラブル・課題への対応と改善策

12.改善策の実施結果

13.まとめ

14.今後の展望

15.謝辞

16:Appendix

報告書作成後は関係各社に向けて報告会を行います。プロジェクトの目標達成、成果等を共有し、プロジェクトの終了を宣言します。

なお報告書作成はAIで一部を代替え可能です。下書き作成や論理性のチェックなどを任せ、協働しながら進めることができます。

【まとめ】企画はプロジェクトの中心だということ

企画職の役割はアイデアを具現化し、新しい価値を創出することです。

市場調査から顧客分析、課題特定、戦略立案、シミュレーションと事業性評価など全過程に関与し、一連の業務を行います。

プロジェクトマネジメント力も求められ、各所業務の知見はもちろんのこと、多方面とのコミュニケーションのほか、やりきる力や推進力なども必要です。

案件規模に上下はありませんが、複雑で大型なプロジェクトのときは特に、24時間365日、常に全方位かつ細部に気を配る必要があり、心が休まらない時も多々あります。

けれど脳内にあるアイデアを可視化し、進め、完了するまでの道のりの険しさ=面白さと、タスクが積層した果ての達成感には、何物にも代えられない喜びがある、かけがえのない仕事だと思っています。

企画リソースがないときは

とは言え日々多忙である以上、時間や人で、自信の有無などの関係で企画が行えないこともあるかと思います。

その場合、佐藤が企画を担当させていただき、企画書作成を行うことも可能です。プロジェクトや施策の管理マネジメントも対応可能ですので、ぜひお気軽にこちらよりお問い合わせください。

最後までお読みくださりありがとうございました。企画書や報告書を詳しく説明する記事は、また追って公開予定です。

コメントにて、感想やリクエストをぜひお待ちしております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?