【日露関係史4】プチャーチン来航

こんにちは、ニコライです。今回は【日露関係史】第4回目です。

前回の記事はこちらから!

文化10年(1813)に北方紛争が終結して以降、日本とロシアの交流は40年間途絶することになりました。しかし、19世紀半ばに差し掛かると、国際環境の変化からロシアは再び日本へと接近するようになります。その役を担ったのが、エフィム・プチャーチン提督です。今回はプチャーチンの日本来航と幕末の日露外交について見ていきたいと思います。

1.プチャーチン派遣に至る経緯

19世紀に入ると、ロシアは極東・北太平洋地域における自らの権益を、列強諸国に脅かされるようになりました。理由としては大きく二つ上げられ、ひとつは新たな捕鯨漁場を求めた米英の捕鯨船の北太平洋進出です。米英船はロシアの領海であったベーリング海やオホーツク海で捕鯨を行うようになり、さらに現地の先住民と密貿易を繰り返すようになります。もう一つは1842年に締結された南京条約による清国の開国です。これによって安価な欧米商品が清国に流入するようになり、ロシアが陸路で行っていたキャフタ貿易が先細りになる恐れが生まれました。

清国に勝利したイギリスは不平等条約を押し付け、清国を開国させた。南京条約は、中国市場を狙う列強諸国の東アジア進出を活発化させたという点で、東アジア史の大きな転換点となった。

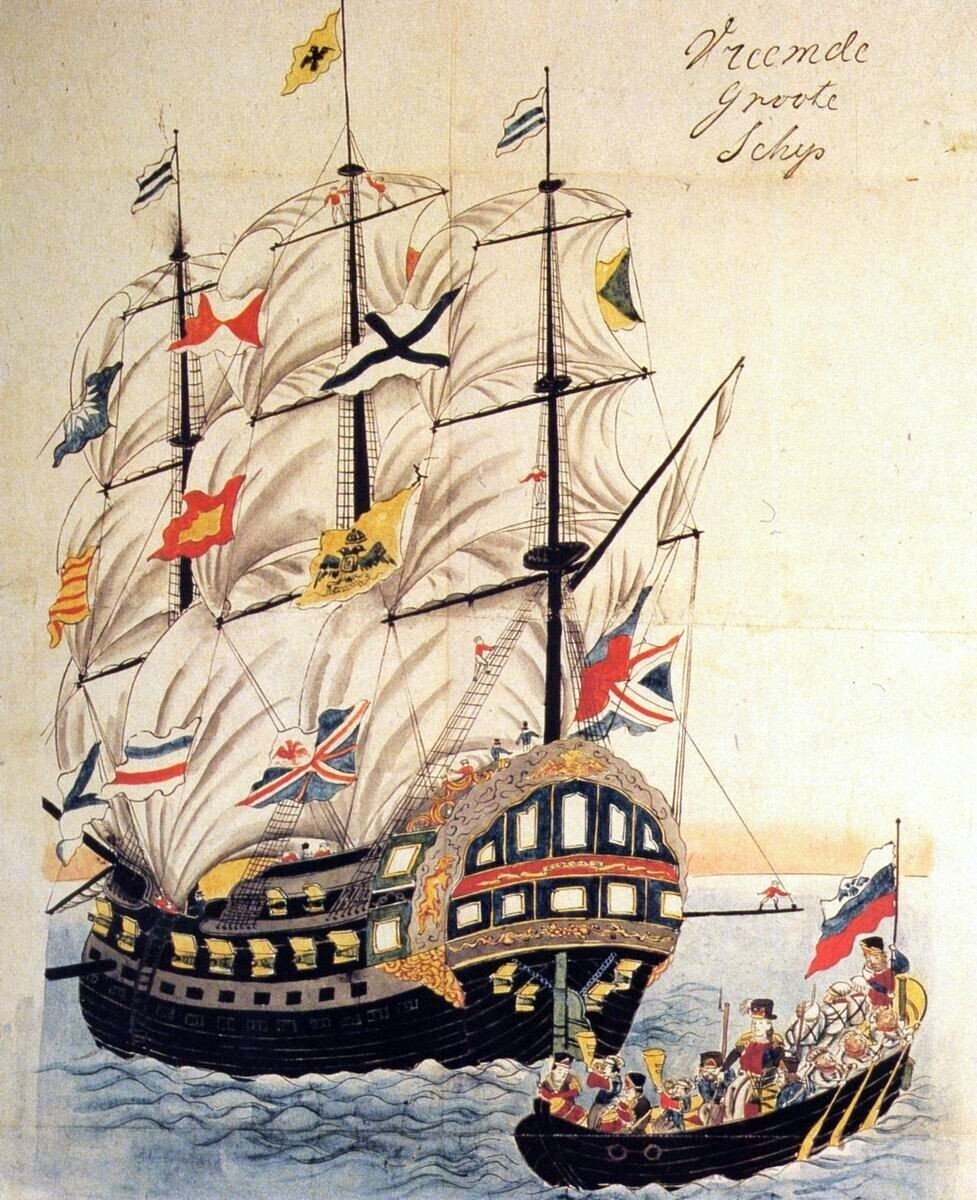

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5520025

こうした事態に対し、1843年、海軍大佐のエフィム・プチャーチンは、ロシアに対しても中国諸港を開港させ、対清貿易のための不凍港を確保するために黒竜江河口と樺太の調査を実施することを提言しました。プチャーチンはこれに加え、通商関係の樹立と北太平洋における国境画定を目的に、日本と直接交渉するべきであるとも主張しました。しかし、ロシア政府は対英関係悪化を恐れ、この提案を却下してしまいます。

父親・親戚中海軍勤務者ばかりの家系に生まれ、自身も士官学校を経て海軍に入隊。イランとの漁業境界画定や貿易権獲得交渉で功績をあげ、45歳で中将に位を与えられた。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=449619

転機が訪れたのは、1854年2月のことです。ロシア政府は、米国が近く武装蒸気船団を日本に派遣する予定であるという情報を得ました。これは後に日本を開国させることになるマシュー・ペリー提督率いる「黒船」のことであり、ロシア政府もこれに対抗して対日通商使節団を派遣することを決定します。以前に対日交渉を提案したプチャーチンはその全権大使として任命され、同年10月、軍艦パラルダ号に乗船してクロンシュタットから日本を目指して出航しました。

パラルダ号はアフリカ喜望峰を回り、香港を経由して小笠原諸島父島に入港、その後長崎へと向かった。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1402198

2.第1回目の来日~長崎での会談~

ペリーの浦賀来航に遅れること1か月後、嘉永6年7月18日(露暦1853年8月22日)にパラルダ号は長崎へ入港し、プチャーチンは、日本との国境画定と通商樹立の要求を書いた国書を長崎奉行に提出します。幕府は将軍家慶の死去とその後継者問題などの対応に追われていたこともあり、プチャーチンが日本側使節団と対面したのは、5か月後の12月20日のことでした。日本側の首席全権は大目付格筒井政憲でしたが、筒井は高齢だったこともあり、事実上の代表は勘定奉行川路聖謨が務めました。

九州豊後の出身。父の方針で幕閣を目指すようになり、小普請川路三衛門家の養子となる。下級官吏となって以降は異例の早さで昇進し、プチャーチンとの会談当時は勘定奉行に就任していた。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=333584

交渉はまず国境問題から始まりました。プチャーチンは千島列島は以前からロシア領であり、択捉島に関しても先に移住したのはロシア人なのだから、ロシアが半分の権利を持つとし、樺太に関しては全島領有を主張しました。一方、川路は、千島においては択捉島と得撫島の間を国境とし、樺太に関しては北緯50度をもって分割することを提案しました。次に通商については、ロシア側は長崎、大坂、箱館を即時開港するよう主張しましたが、日本側は鎖国令を理由に開港を拒否しました。

プチャーチンは船に川路ら日本側使節を招き、洋食を振舞うなど歓迎会を行っている。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12782359

結局、樺太に関しては両国から検分隊を派遣して実地調査をすることとなり、通商については、日本が第三国と通商条約を締結する場合、ロシアにも同一条件で応じることで決着しました。プチャーチンは、解決を先延ばしにしようとする川路の交渉術に翻弄されながらも、「たとえヨーロッパの社交界に出席しても、並外れた人物として注目されるだろう」と、その外交手腕を高く評価しました。嘉永7年(1854)1月、交渉を終えたプチャーチンは長崎を出港し、日本を去りました。

『オブローモフ』などで知られる小説家。プチャーチンの秘書官として長崎交渉に参加しており、彼もまた川路については「非常に聡明な人物」と評している。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=703566

3.第2回目の来日~下田での会談~

日本を出港後、パラルダ号の修理のためにマニラへ向かったプチャーチンは、現地の新聞で日本が米国と和親条約を結んだことを知ると、ただちに長崎へ舞い戻り、再交渉を要請する意見書を提出しました。プチャーチンは沿海州のインペラトール湾へ向かい、そこで老朽艦のパラルダ号から新艦ディアナ号へと乗り換え、再び日本へと向かいました。

ディアナ号の錨は、1つは沼津市戸田に、もう1つは富士市に展示されている。画像は富士市のもの。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93353051

当時はクリミア戦争が勃発しており、ロシアの南下を快く思わない英仏はオスマン側に立って参戦していました。両国の艦隊は東アジアにも展開していたため、プチャーチンは敵艦との遭遇を避けながら、迅速に条約を締結する必要がありました。そこで、内裏に近い大坂に来航し、日本側に交渉を迫りますが、幕府の指示により、伊豆半島の下田へと移動することになります。そこでプチャーチンは川路らと再対面し、11月3日に第2回日露交渉が開始しました。

米国のペリーが来航し、日本最初の米国領事館が設置されるなど、横須賀と並んで開国の町として知られる。

CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26078116

プチャーチンは米国と同様の条約を締結したいという希望を述べ、もし条約を締結すれば、択捉島の日本領有を認め、樺太に関しても譲歩すると述べ、開港地については、大坂、箱館、浜松、兵庫を候補としてあげました。しかし、結論は先延ばしとなり、この日はいったん解散し、翌日再度協議をすることになりました。

4.ディアナ号沈没とヘダ号の建造

ところが、11月4日、紀伊半島沖を震源地とする推定マグニチュード8.4の大地震が本州太平洋岸一帯を襲いました。安政東海地震です。この地震により、下田も大きな被害を受け、全戸856戸のほぼ全てが倒壊し、死者は100人以上に上りました。湾内に停泊していたディアナ号も津波に襲われ、岩礁の衝突して大損害を被りました。

地震によってロシア人1名が死亡。ディアナ号に乗船していたロシア人医師たちは、積極的に日本人の救護にあたったという。

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17367505

プチャーチンは川路に、ディアナ号の修理と修理が可能な下田以外の良港の提供を願い出ました。日露双方による探索の結果、伊豆半島北西に位置する戸田村が修理地に選ばれ、ディアナ号は下田から戸田まで和船に曳航されて回航することになります。ところが、回航中に暴風雨と大波にあったディアナ号は航路を大きく外れ、浸水が激しくなり、12月2日、ついに沈没してしまいました。

ディアナ号は駿河国宮島村(現富士市)の沖合で沈没した。その残骸については度々調査が行われているが、現在もなお発見に至っていない。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12780333

帰る手段を失ったプチャーチンは、今度は代船の建造を願い出ます。川路はこれを許可し、造船の場所は戸田と定め、伊豆代官江川太郎左衛門英龍を造船取締役に任命しました。幸いにも、ロシア側は帆船の設計図を持っていたため、日本側の協力のもと共同で造船にとりかかりました。設計と起工から3か月余りを経て完成した2本マストの帆船は「ヘダ号」と命名され、日本で建造された最初の洋式船となりました。

ヘダ号建造にはロシア人技術者だけでなく、伊豆西海岸一帯の船大工、鍛冶工、人夫総勢200人近くが関わった。これにより日本側は洋船の造船技術を習得し、ヘダ号と同型の船を6隻建造した。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12772189

5.日露和親条約の締結

地震発生から3日後、川路とプチャーチンは日露交渉を再開しました。地震、ディアナ号沈没、そしてヘダ号建造という出来事と並行し、計5回の会談が行われ、そして、12月21日、9カ条からなる日露和親条約が下田で調印されました。川路は、こうした困難な状況下で条約締結を成し遂げたプチャーチンを「真の豪傑也」と評しています。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12782402

条約の内容について見ていきましょう。まず、千島列島については、日本側の提案通り択捉島と得撫島を境として、それより北をロシア領、南を日本領とすることが定められました。一方、樺太については、ロシア側が通商成立と引き換えに境界を定めなくてもよいと妥協したため、「界を分たず、是迄之仕来の通りたるべし」とされました。また、通商については、日米和親条約と同じ内容を適用して、箱館、下田、長崎の三港を開港することが取り決められました。

日露和親条約は択捉島以下北方4島を日本固有の領土とする根拠とされ、条約が締結された2月7日は、現在「北方領土の日」とされている。

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12772101

3月22日、プチャーチンは完成したヘダ号に乗って日本を出航し、アムール川河口に至り、シベリアを横断してペテルブルクへと戻りました。帰国後は、条約締結の功績により海軍大将に昇進し、聖アレクサンドル・ネフスキー勲章を授与されています。一方の川路ですが、安政の大獄の際に隠居を命ぜられ、その後は中風(脳卒中)を発症し、療養生活を送るようになりました。そして、江戸城総攻撃が計画されていた明治元年(1868)3月15日、ピストル自殺を図り、幕府の瓦解に殉じました。

帰国後は文部大臣、貴族院議員を務め、現在はキーウのペチェルスカヤ修道院に埋葬されている。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9413473

6.まとめ

プチャーチンと川路の二度にわたる交渉を経て、日本とロシアは近代国家としての外交関係を成立させることになりました。日露和親条約を、川路は「日本・魯西亜永世の会盟」、プチャーチンは「将来にわたり揺るぎないといっても過言ではない、堅牢な土台」と、お互いに前向きに評価しています。また、プチャーチン来航中には、地震の被害を受けた下田の人々の救助や、ディアナ号の回航、ヘダ号の建設など、日露双方が助け合い、協働した場面もありました。出発した当初の近代日露関係の見通しは、少しは明るいものだったのではないかと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考

プチャーチンについては、こちら

ロシア帝国時代の日露交流全般については、こちら

ロシアへと渡った日本人漂流民については、こちら

ロシアのシベリア・北太平洋への進出については、こちら

千島列島をめぐる日露の歴史については、こちら

◆◆◆◆◆

次回

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?