ロシア・ウクライナ・ベラルーシの宗教史2 ルーシの受洗

1.はじめに

1988年、モスクワでは「ロシア正教受洗千年祭」が挙行されました。反宗教政策を掲げたソヴィエト政権は、1917年のロシア革命以降、ロシア正教会に対し徹底的な弾圧を加えてきましたが、ゴルバチョフ政権下では宗教的寛容と政教和解へと政策を転換しました。「千年祭」は、まさに正教会の復活を象徴する出来事でした。

ロシアの改宗は1988年の1000年前、すなわち988年とされています。当時はまだロシアというものはなく、現在のロシア、ウクライナ、ベラルーシの地にまたがるキエフ・ルーシという東スラヴ人の国が存在していました。今回は、ルーシがどのような経緯でキリスト教へと改宗したのかを見ていきたいと思います。

2.キリスト教以前のルーシの宗教

キリスト教以前のルーシが、どのような宗教を信仰していたのかについては、後世の断片的な情報しか残っておらず、実態はよくわかっていません。キリスト教を公式に導入したウラジーミル公は、キエフの丘にペルーン、ホルス、ダジボグ、ストリボグ、シマリグル、モコシの6柱の木造の神像を立てたと伝えられています。このうち、ペルーンは稲妻と雷、軍と戦、公や従士団の神であり、ギリシャ神話のゼウスのような主神であったと考えられます。

こうした多神教信仰は、キリスト教の導入に伴い、教会側から非難と根絶の対象となり、破棄されていくこととなります。

3.ルーシとビザンツ帝国

10世紀初頭、建国者リューリクの跡を継いだオレーグが、941年にはリューリクの息子イーゴリが、それぞれビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルに攻撃をしかけました。それぞれの戦争の後に結ばれた条約では、ルーシの商人がコンスタンティノープルで交易をする際の条項が定められており、両者は緊張関係にありながらも、極めて密接な関係にあったことが伺われます。こうしてビザンツ帝国との関係が深まる中で、キエフ大公はその関係を良好に保つために、キリスト教へと歩み寄っていきます。

ルーシ最初期の改宗者の一人が、大公妃オリガでした。夫イーゴリが亡くなった後に実権を握ったオリガは、957年にコンスタンティノープルでキリスト教に改宗しました。さらに、959年には東フランク王国のオットー1世(後の神聖ローマ皇帝)に宣教師の派遣を要請し、フランク人使節団がキエフに来訪します。

オリガのあまりの美しさに、ビザンツ皇帝が求婚したというエピソードが伝わっているが、当時のオリガは相当な高齢であり、史実ではなく創作であると考えられる

しかし、オリガの改宗はあくまでも個人的な行動にとどまり、息子スヴャトスラフが大公位につくと、フランク人使節団は追放され、ルーシは多神教信仰にとどまりました。スヴャトスラフもコンスタンティノープルに対する攻撃をしかけましたが失敗し、二度とビザンツを攻撃しないことを約束させられます。

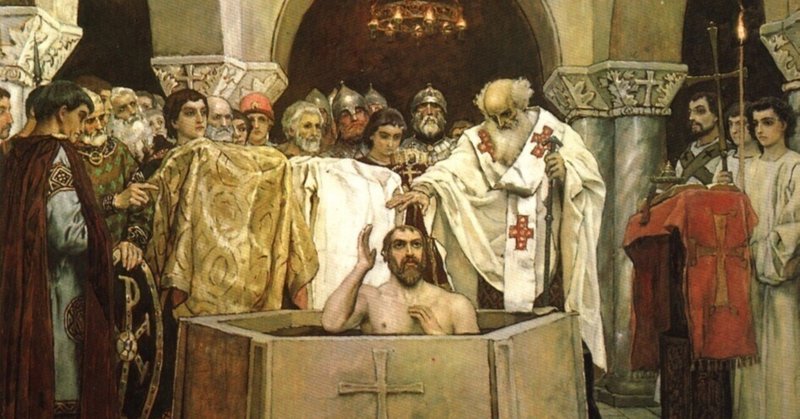

4.ウラジーミル大公の受洗

ルーシにおけるキリスト教の「公式の受容」とされているのは、オリガの孫ウラジーミル1世の受洗です。

987年、ビザンツ皇帝バシレイオス2世は、貴族バルダス・フォーカス率いる大規模な反乱に遭遇します。存亡の危機にあったバシレイオスは、キエフ大公ウラジーミル1世に援軍を要請しました。ウラジーミル1世は6千人の援軍を派遣する代わりに、条件として、皇帝の妹アンナとの結婚を約束させます。翌年、反乱は鎮圧されますが、バシレイオスは皇女を「蛮族」であるルーシに降嫁させることを渋りました。ウラジーミルは、当時ビザンツ領であったクリミア半島に攻撃をしかけ、ケルソネソス(現セヴァストポリ近郊)を占領し、約束の履行を迫ります。アンナは死んだほうがマシであるとまで言って抵抗しますが、バシレイオスはなんとか彼女を説得し、さらにウラジーミルへの条件としてキリスト教に改宗することを付けくわえます。

こうして、988年、ウラジーミルは洗礼を受け、キリスト教へと改宗します。キエフへと戻ったウラジーミルはキリスト教を国教と定め、キエフの住民たちに集団で洗礼を受けさせました。さらに、かつて信仰していたペルーンら神々の神像を倒し、市中を引き回したうえ、ドニエプル川に投げ捨てました。

5.キリスト教文化の開花

キリスト教導入後、キエフには府主教が置かれ、コンスタンティノープルからギリシャ人聖職者が派遣されました。また、1018年に滅亡したブルガリアからブルガリア人聖職者が亡命し、スラヴ語による典礼やスラヴ語の聖典がもたらされ、キリル文字が導入されました。

教会や修道院も盛んに建築され、ユネスコの世界遺産に登録されている聖ソフィア聖堂やペチェルスク修道院、黄金ドームで有名なミハイル聖堂もキエフ・ルーシの時代に建てられました。最盛期には、キエフには400の教会が立ち並んでいたと言われています。

現存するものは18世紀に再建されたもの

By User: (WT-shared) Roundtheworld at wts wikivoyage, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22981178

キリスト教文化は、キエフだけでなく、ルーシの諸公国へと広まっていきました。バルト海商業で栄えたルーシ第二の都市であったノヴゴロドでは、キエフに次いで聖ソフィア聖堂が建立されました。また、現在のベラルーシに位置していたポロツク公国では、12世紀に公女エフロシニヤのもとでキリスト教文化が振興し、現在では貴重な文化遺産となっている救世主顕栄聖堂が建設され、古ルーシ美術史上最高の逸品に数えられる「エフロシニヤの十字架」が、宝飾師ラザリ・ボグシャの手によって作成されました。

文献の収集・翻訳・筆写、教会・文化財などの寄進、教育活動などにおいて幅広く活躍した

ベラルーシの数少ない国民的偉人の一人でもある

6.まとめ

キエフ・ルーシは、ビザンツ帝国との密接な関係から、同国よりキリスト教を導入し、さらにブルガリアからスラブ語典礼・スラブ語聖典を継承したことで、東方正教会文化圏の一員となりました。しかし、後に東西教会の対立が激化し、やがて大シスマを迎えるようになると、ルーシは同じキリスト教を信仰しながらも西欧文明から遮断されてしまいます。また、ビザンツ帝国滅亡後は、正教会でほとんど唯一の独立国となり、独自の発展を遂げていくこととなります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

参考

関連記事

◆◆◆◆◆

前回

次回

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?