転職時に自己評価と他社評価がずれる事例をゲーム会社人事が説明してみる

こんばんわ?おはようございます?

チビを寝かしつけて寝落ちしたものの、十字キー↓連打で戦線復帰してきたねじおです。

ただし気合は消費する。(Ghost of Tsushima参照)

さて、今日はフォローさせて頂いているゲームプランナーのザンギさんから過去記事へのコメントでリクエスト頂いた内容を書いてみます。

転職をする際に、自己評価より低い評価になったりする場合のお話です。

わたし、ライターでは無いので特定の目的に対して書けてるか不安ですが、

生ぬるい目で見て貰えたら幸いです。

(真面目に書いたので2600文字くらいあります。読むのに4~5分かかります。)

●転職時の他社/他者評価

転職時に縁もゆかりもない会社の選考を受ける場合は、

まず経歴書やキャリアシートに記載する過去のゲーム開発実績や担当していたプロジェクト規模、担当の業務範囲と実際のスキルなどから評価を受けることになります。

過去に付き合いがある会社や、自分の事を知ってくれている会社を受ける場合は、その評価と合わせて、過去のその会社での自分の働きぶりや頑張りがプラスマイナスされるという感じでしょうか。

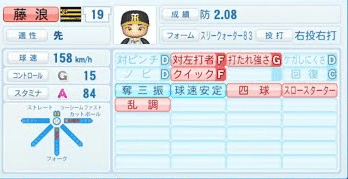

▲まさにパワプロ

(頑張れ…藤浪選手)

面接官や採用を検討する側は、

この事前に目算している能力や評価を、面接や試験で確かめていくことになります。

●評価がずれがちな例

中途採用を担当していると、

お会いするまでの評価と、お会いして詳細を聞いた後の評価がずれるケースはあります。

例えば、

①有名タイトルや大きなプロジェクトに入っていて、すごい実績だけど実作業は地味なケース(またはその逆)

これは有名な大作ゲーム開発や売り上げ上位のゲーム運営に携わっていて、経歴書上は、

2016/04~現在 <株式会社●●>

「モンスタース〇ライク」運用プロジェクト 担当:運営プランナー

ゲーム内イベントの企画、データ作成、デバックなど

とかになっているので、すごいPDCA回せる人なのかなーとか、

係数意識高い方なのかなーとか思ってお話を聞いてみると、

企画のアイデア出しをちょっと手伝ってただけで、ほぼ雑用だった。

みたいなケースです。

すごく小さい会社であってもすごい能力をお持ちの方も居るので、逆のパターンもあります。

②PCゲーム/オンラインゲーム/スマホゲーム/家庭用ゲームの違いを認識してないケース

それぞれ同じ企画・デザイン・プログラムという仕事であっても、

やり方や考え方、作業の流れが異なります。

職種や担当業務、採用ポジションによっては、過去の経験が活かせないことがあるという場合です。

分かりやすいところで言うと、タップすることを想定して作る画面の構成と、大きなディスプレイでコントローラで操作する画面の構成は大きく考え方が違います。

▲PUBGの例

操作の考え方から違うので、

画面に出さないといけないガイドの数や情報も変わってきます。

長くなるので割愛しますが、こんな感じで、それぞれのゲーム環境故にルールや制限があって難しいポイントが有ったりします。

なので、スマホ向けゲーム開発で●●出来てたから、家庭用ゲーム開発も余裕です!とはならないですし、家庭用ゲーム開発で●●やってたから、オンラインゲームの●●なんて全然できます!とはならないのが一般的です。

※すごく勉強をされていて出来てしまう方も居るので一概には言えません。あとどっちが上とかいう話でもありません!

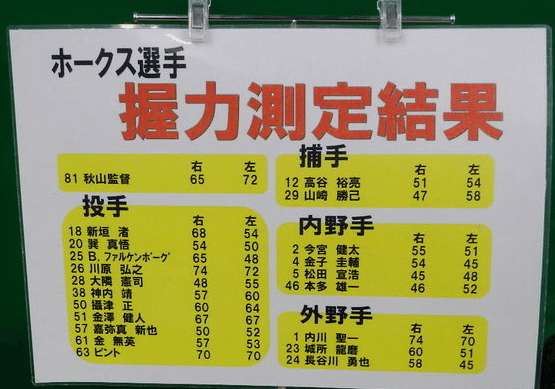

③管理職故に低評価になるケース

管理職としてお勤めで、スケジュールを見たり、渉外折衝をしたり、部下のコントロールをする仕事が中心になっているが故に、開発スキルが無いと判断される場合もあります。

会社によりますが、マネージャー職になる事で、

まったくプログラムをしなくなったり、デザインをしなくなる場合があるためです。

この場合は、開発者としてのスキルがそこで止まってしまい、

かつソフトウェアや環境にもブランクが出来てしまうので、開発スタッフとしての能力を見られる場合にはマイナスに働いてしまうという事例です。

▲マネージャー(監督)になってもすごい例

新しい会社でもマネジメントを求められているのか、ある程度の開発者(プレイヤー)としての能力も必要なのかは、事前に確認をしておいた方がお互いのミスマッチを避けられます。

何となく目にしたり耳にする事例を3っ書いてみました。

これらを認識せずに転職をすると、過去の実績や作業への評価が低く、選考回数が増えたり、提示されるオファーが低くなったりします。

●避けるためには?

転職はお互いのお見合いのようなものなので、

双方何を求めて転職/採用をするのかが大事です。

自分にあるものを相手は欲しているのか、という事。

逆に、自分の求めているものを相手は持っているのか、という事。

両方の目線を忘れ無い事です。

忘れてしまうと、下手に出る就活になったり、対等な関係で面接に臨めなくなります。

「私には①と②と③が有ります」

「弊社では①と②は求めますが、③は求めません。」

「そうですか、出来れば④もやりたいです。」

「④をやるには⑤の知識が必要と考えます。」

「⑤は自主勉強しました。」

「いいですね。評価します。」

こんな感じで、過不足なくお互いコミュニケーション出来るのが私の理想の面接の形です。

自分だけの情報収集では不安な場合は、

知り合いや業界の先輩の話を聞いてみたり、転職エージェントの評価を聞いてみたり、転職会議(辞めた人のコメントが載ってるサイト)を見てみたりするのも手段です。

●まとめ

ゲーム業界向けの内容で書いてみましたが、

出来るだけ一般的な内容としても書いたつもりです。あくまでつもり。

ゲーム業界的にはプライドが高い方も多いので、

自分の夢を叶えたいけど待遇は下げたくない!とか色々やりたいけど責任は持ちたくない!など二兎を追ってしまうこともあります。

▲そんな人はまずハガレン読もう

何かを得るには相応の対価(リスク)も必要ですからね(キリッ

このままハガレンの話を書きそうだったので締めますね(笑)

評価は出来れば自分だけの目線で見るのでなく、

「市場(業界)で求められている?」

「自社内では高い?低い?」

「他社に行っても通用する?」

というようなマーケティングの3Cで見ると、整理しやすくなりますよー

という話で締めておきます。長文失礼しました。

ご意見、ご要望、ご質問などあればコメント欄やTwitterのDMなどでお気軽にお申し付けください。

ゲーム業界・ゲーム会社に興味を持って頂ける方が増えてくれればうれしい限りです♪

ジュース奢ってくれるんですか!? え!?コーヒーでもいいんですか!? 今から超がんばります。