【古道を歩く】愛知県岡崎市の古道・道根往還⑤ ~終点・「鍛冶屋」から起点・「欠の三本松」へ歩く・参~

はじめに

今回も前回同様に愛知県岡崎市の古道「道根往還」を写真と共に辿っていく。

※実際に歩いたのは2024/3月

前回までの行程は以下の記事を参照いただけると幸いだ。

道根往還を引き続き歩く

行程の概要

以下に今回の記事での始点・終点をお示しする。

図3-46 道根往還地図

第三編 地域を結ぶ民俗諸相 第一章 街道と民俗

画像出典元:新編 岡崎市史 民俗12

現代の地図を以下にお示しする。

(位置はおおよそ。正確ではないため、ご注意を)

画像出典元:Googleマップ

旅を続ける(県道335号線から)

鍛冶屋から欠の三本木に向けて歩く際は、県道335号線を下る。

14:12 左手に採石場?を望みつつ、歩みを進める。

道根往還を辿る際はどうぞご注意を

県道335号線を歩いていると右手に祠があった。

どのような祠か分かりかねたが、『新編岡崎市史』にこのような記述があった。

そして、須渕から上がってくる舗装された県道を横切る。「峠の地蔵」から入れる林道に変わった。林道の左には丸い自然石を祀った祠が昔のままに残る。

『新編岡崎市史 民俗12 』より引用

上記の”林道”が道根往還を指すのか、県道335号線を指すのか、分かりかねる。しかし、以下のような祠がこの記事の近辺に今も残るのかもしれない(昭和63年に発行された市史のため、現在は場所など不明)。

第三編 地域を結ぶ民俗諸相 第一章 街道と民俗

画像出典元:『新編岡崎市史 民俗12』

道根往還(林道)にも祠があるのか、また今秋に歩いて確認したい。

14:15 左手に道根往還に行く道と看板を発見

さて、舗装された道と別れ、先を行く。

14:16 木の根でうねりは生じているがまだ舗装された道の道根往還

14:19 古の採石場なのか、かなり大ぶりな岩が置かれている

14:19 平らに近い道に安心する

しかし、昭和63年以前は草木が生い茂り、道が分かり難かったようだ

14:19 再度、山道の古道を行く

14:21 再度、謎?の半円形

半円形はなにだろうか

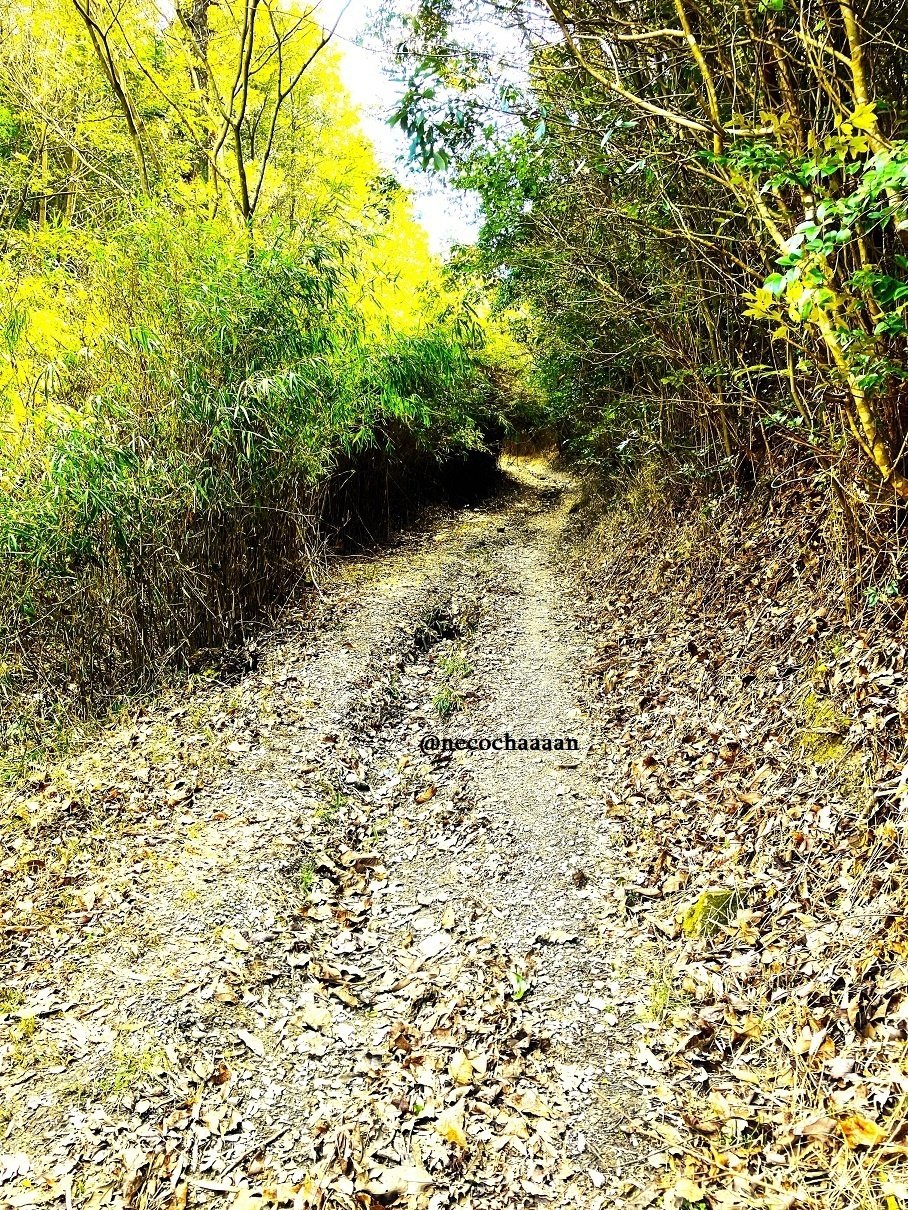

14:22 鍛冶屋~県道335号線と比較し、石・岩は少ないが木の根が多く少々歩きにくい

14:27 一本道ではなく、枝分かれも散見され始める

14:29 枯れ葉と木の根で兎に角歩きにくい。(草鞋でないだけマシだ)

20代前半に革靴で歩いた鞍馬寺~貴船神社の「奥の院参道」木の根道@京都府を思い出す。

(↑歩ける距離……そう勘違い/情報を得ずに歩いた若気の至り)

14:32 乙川の支流かーー。なかなかに渋い橋だ。

14:38 岩戸三弘法の手前

湧き水か、湿り気を帯びた場所が広がる

14:38 岩戸三弘法

ここまでの無事を感謝し、先の安全を祈願

岩戸三弘法についても『新編岡崎市史』に以下のような記述があった。

道は右にそれ、「こばら弘法」(岩戸三弘法の額が上がる)の前を通る。ここには水が湧いているので、休憩し、馬に水を飲ませたものである。「こばら弘法」から先は、非常に分かりにくい。

『新編岡崎市史 民俗12』より引用

ふたつ上の画像こそが、かつて馬に水を飲ませた湧き水ではあるまいか。今なお、昔の風景が残ることに古道を守る方々に感謝しかない。

さて、先を行く。日暮れまでに欠につかねばならない。

14:39 道が少々狭くなる

14:41 起伏はあまりなくなってきたが、夏は蛇やヤマビルなどがいそうな雰囲気(夏に古道を歩く際はご注意を)

14:45 四差路にぶつかる

14:46 先を進む。人が通った形跡を辿れば良いのではないかと思う。私自身、どうしてもわからない場所は人の形跡・足跡(踏み固められた道)が少しでも多い道を選んだ。

14:47 土の道だが、随分と歩きやすくなってきた

14:53 野生動物から幹を守っているのだろうか

この木々も昭和に入ってから植林されたのかーー

恐らくこの近辺だろう。随分と昔は木が伐採された尾根筋を歩いていたようだ。木の根が張らなければ土砂崩れも生じやすい。

どこからどこまでを指し示すのか分かりかねるが、道根往還の一部を「はげ山」であったと語る古老(昭和63年当時か)の声も『新編岡崎市史』には記載されていた。

第三編 地域を結ぶ民俗諸相 第一章 街道と民俗

画像出典元:『新編岡崎市史 民俗12』

土砂流出防止機能の高い森林づくり指針 解説版 5. 森林根系による土砂流出防止機能 農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/sikkou/tokutei_keihi/seika_h26/ippan/pdf/ippan265_11.pdf

14:55 急に足元が舗装された道に変わる

14:59 岡崎市斎場入口近くに出た

下記のような案内が出ている

この先は斎場を左手に岡崎墓園(やすらぎ公園)方面に道根往還を進む。

今回のまとめ

ここまでで「道根往還」の全長約8キロ中、約半分を歩いたことになる。

今思い返してみると、「欠の三本木」から「鍛冶屋の五本松」に向けて歩くと案内がそれなりになされている。主観だ。

しかし、「鍛冶屋~」から「欠~」に向けて歩くと多くは案内がなく、スマホの位置情報でもそこは古道だ。位置が分からない。

これまでに道根往還を歩んだ方の写真や記事などを参考にしたが、全てをカバーするような情報・写真はなく、少々ギャンブル的な道の歩き方をした。

自らがそのような体験をしたため、これから(特に)「鍛冶屋~」~「欠~」の道根往還を歩む方にとって参考となる記事・写真になれば光栄だ。

謝辞

「#旅」にてマガジンに取り上げてくださり、また、多くのスキをくださり心より御礼申し上げます。

個性を出し過ぎないよう、至って冷静に書いておりますが……目を通してくださることだけでも本当に嬉しく。心の中のネッコチャーンズが小躍りしております←

最終改定: 令和6年5月28日(2回目)1回目;カバー写真の変更

2回目;14:21の画像追加

※後に読み返した際に変更があれば、改定日を修正いたします

【注意事項】

著作権の観点から、無断引用・転載はお控えください。

引用・転載の際は必ずお声がけください

【参考文献/サイト】

『新編岡崎市史 民俗12』

土砂流出防止機能の高い森林づくり指針 解説版 5. 森林根系による土砂流出防止機能 農林水産省

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?