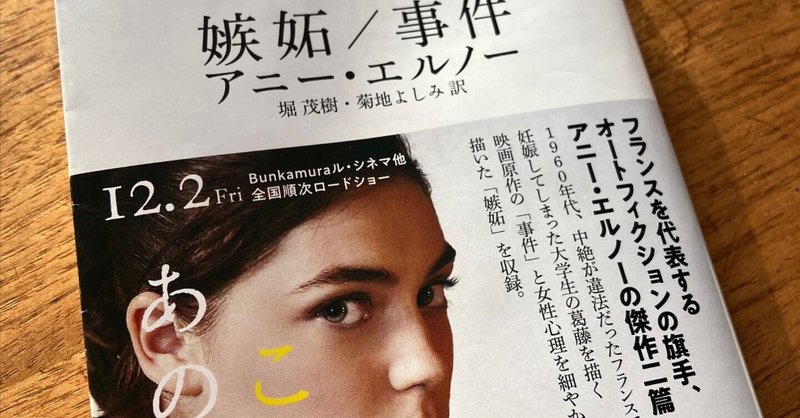

【読書】『嫉妬/事件』 アニー・エルノー

今年初の読書。

昨年のノーベル文学賞を受賞したアニー・エルノー。彼女の作品は、受賞後すぐに読んだわけではなく、年末に幾度となく目にした一本の映画がきっかけだった。

昨年12月2日に公開となった、「あのこと」という映画である。

雑誌や新聞の映画コラムや、ネットの映画評論でも頻繁に取り上げられていた一本だ。

この映画の原作が アニー・エルノーの「事件」だということを知った私は、映画を見る前に、ぜひこの本を読んでみたいとかねてから思っていた。

書評では、両極端な評価が並んでおり、どちらを信用するべきか悩んだが、私自身の「嗅覚」が、この本を読めと告げていたのだと思う。

年が明けて、ようやくこの本と、もう一冊を手に入れ、一気に読んだ。

ああ、なるほど。

こういうことか。

アニー・エルノーの作品は、小説というジャンルで括られるものではない。

「オートフィクション」と呼ばれる、彼女独自の文体で綴られているテクストは、「読む」のではなく カラダで「感じる」のだ、と私は思った。

性愛の行き着く先は、妊娠である。

子を孕み、産むという、たった一つの目的の為に、私たちは恋愛をし、性行為をする。

妊娠と出産。

こんなにも、野生的で暴力的で、理性とは対極にある行為はあるだろうか。

人間がコントロールできない「何か」によって、女である私が子を孕む。

腹の中の「それ」は、私の希望や意志とは全く関係なく、私の全てを取り込み、勝手に育っていくのだ。

十月十日の時間が過ぎれば、「それ」という存在は、「私」という体から分離し、男が欲望する「場所」を通って、この世に産まれ出てくることが決まっている。

人間のコントロールが効かない、野生というか、自然の摂理。

その過程もまた、私たちの目に触れない、「腹の中」で起きている出来事であり、自分の腹の中に、もう一つの「いきもの」を飼育していること自体が、恐怖そのものであると、私は思う。

「妊娠や出産」が、幸せに満ちたものであり、ファンシーなピンク色の世界なんて、誰が決めたのだろう。

私自身、妊娠が分かった時、正直、恐怖と焦りと不安で泣き出しそうだった。

今、なぜ妊娠してしまったのだろう?

これから、仕事は、キャリアはどうなるの?

腹の中に入っているものを、出さなきゃならないって、どういうこと?

結婚し、妊娠を期待していたはずなのに、突然自分の身に降りかかった現実に耐えられない自分がいた。

妊娠中も、思い通りにならない体調、出血、入院、手術、、、、

仕事からの離脱。

そして、出産。

産むということは、これまでの自分を捨てること。

一生、「母」として、生きていくということ。

一人の「女」として、生きることを 捨てるということ。

出産という自然現象は、グロテスク過ぎて、他人には見せられないものだと思う。

陣痛の痛み、吐き気、血や羊水、臍の緒、胎盤、産まれたての赤ん坊。。。

美しい出産シーンなんて、そんなの嘘に決まってる。

産まれた後の乳の張り、切れた肛門や会陰の痛み、

萎んだ風船のようなお腹。。。

妊娠する前の「私」には、もう戻れない。

身体も、心も。

産むという責め苦を経験すると、その苦しみを経験していない女性に対して、同じ苦しみを味わっていない不公平さを感じ取ってしまうのかもしれない。

そして、「男」という性の無責任さ。

互いに性の快楽を楽しんだはずなのに、妊娠という結果を背負うのは、女だ。

作品中に登場する男たちは、全員が、無責任だ。

彼女を妊娠させた学生も、友人も、そして、医者までも。

誰一人、彼女が望むことを 実行してくれなかったのだ。

1960年代、フランスでは中絶が違法だった。

その最中に、自分の人生を取り戻すため 主人公がとった行動は、闇の妊娠中絶だった。

女性が、自分の生き方を選べない。

妊娠したら、「母」になるしかない。

その運命に争うため、彼女は命の危険を冒してまで「それ」を消し去ろうとした。

自分の生まれついた境遇から、自分の力で這い出るために、「それ」を無かったことにしなければならなかったのだ。

病院で、医師による堕胎が認められていなかったため、違法な堕胎方法に彼女は頼るしかなかった。文字に起こすだけでも、気絶しそうな内容であるのにも関わらず、あえてそれを映像化したこの映画を見る勇気が今の私には無い。

壮絶な、見るに耐えない、スプラッター映画のような場面になることは、容易に想像できる。

でも、それが現実なのだ。

堕胎、出産にまつわる現実というのは、決して美しいだけのものでは無いはずだ。

甘く美しい恋愛の果てに見る結末は、野生的でグロテスクな「生」。

出産を経験した女たちは、それを知っている。

それを知らない若い女、タネを付けるだけの男にとっては、ただただ恐怖でしかない場面が続いていく。

それを正視できるのか。

アニー・エルノーの作品は、「剥き出し」のテクストだ。

「自分」という存在を、客観視し、切り取る。

自分の人生を、ありのまま観せる。

みっともない自分、嫉妬に狂う自分、恋焦がれる男性の肉体に固執する自分。

普通であれば、目を覆いたくなるような無様な「女」の姿を、

そのまま描き切る。

清廉潔白な「私」なんて、いないの。

性欲に塗れ、堕胎もし、子どもも産み、結婚、離婚も経験し、

一人になったとしても、

それでも「女」でいたい。

日本では受け入れられないのかもしれないが、女としての性はいつ、如何なる場所であっても普遍なのだと私はこの作品から確信した。

「母であること」「良き妻であること」が女の美徳とされる日本で、ありのままの自分を曝け出し、「女」であり続けることがどれほど難しいのか。

アニー・エルノーの作品を読んだとき、私は私自身が解放される感覚を味わった。

大学生の娘は、「この本、よくわからない・・・」と外連味がなく言ってきたのだが、

「まあ、まだあなたには、わからないだろうね」と返しておいた。

「映画「あのこと」も、原作「事件」も、直視できるまでは 「女」として生きた時間と経験が必要なのよ。」

心の中で、私は呟いた。

サポートありがとうございます。頂いたサポートは、地元の小さな本屋さんや、そこを応援する地元のお店をサポートするために、活用させていただきます!