『今にも削除したくなるような自分語りを :エピソード1 勉強と祖父と』

日本発祥の皆が知るスポーツに、ゲートボールという球技がある。しかし、ゲートボールをモチーフにした『ゲートマン』というゲームに見覚えのあるひとは、今や世界で数人しかいない。

『ゲートマン』は、ゲームセンターに置いてあるような筐体、つまり機械である。スティックを用いてボールを打ち、ゲートを通す。ゲートボールを、室内ゲーム機で遊べるようにした代物だ。色々な角度のゲートが代わる代わる出現しては、ポコっとボールを打って、ゲートの内側を通過すると喜色めいた音楽が鳴る。多くのゲームセンターマシンと同じく、1回100円だ。

そこまで広くはない、一階建ての建物。そこに『ゲートマン』は置いてあった。繰り返し100円玉を投入口に放っては、姉とふたりで交互にスティックを握り、どちらが上手か競う。竹谷の幼少期を顧みると、そんな記憶がやや色褪せて残っている。硬貨を溜めておく場所は開放されていて、何度も100円玉を回収しては、プレイすることができた。

竹谷彰人の母の父、鷲尾栄一。

定年退職の後、祖父栄一は会社を設立し、オフィスを構えた。ふたりがけのソファが対面して2つ設置してあり、間にガラス製のローテーブル。そのテーブルの上には、マンガ『名探偵コナン』に出てくるような、置物型のライターがあった。祖父は煙草を飲まないので、来客用だろう。いかにも、昭和然とした事務所である。異色なのは、そこに試作機の『ゲートマン』があったことだ。

『ゲートマン』は、祖父が作ったゲーム機である。群馬県の病院に運動用のマシンとして、そしてなぜか池袋のとあるゲームセンターに1台だけ置かれていたようだ。どうして会社を興してまで『ゲートマン』を作ろうと思ったのか。疑問に思っても、悔しいことに答えを持つ人間はもうこの世にいない。

また、祖父は老後の趣味として水彩画を始め、それもどこかの施設に引き取られるレベルのクオリティに達していた。水彩画の作業机には、よくわからない硬そうな顔料がたくさん置いてあった。子ども用の絵具しか知らない竹谷は、これでどうやって絵を描くのだろうかと疑問に思ったものだ。塗り絵を手伝ってもらったことがあったが、マンガ『ドラゴンボール』の孫悟空の力強く握られた拳に、祖父はこれでもかと言うほど立体感のある柔らかな着彩を成した。

破顔しながら、竹谷のことを「あきちゃん」と呼ぶ祖父。

優しく、笑顔で、そして多才。祖父を表するに、それ以外の言葉が竹谷には見当たらない。

頭が良くなりたい。ならなければならない。そういった観念が幼い竹谷の頭に早くから鎮座していたが、それは祖父を見ていたからかもしれない。世にふたりしかいない、竹谷が心からこうありたいと思えるひとの姿。そのひとりが祖父だ。渋沢栄一と鷲尾栄一という、ふたりの栄一。

ミリアッシュとどう関係するかわからないが、なにか根底を流れるものはあるかもしれない。そう思って打鍵を続ける。これは祖父と竹谷と、勉強の話だ。

歩き、走り、跳ぶ。

跳んだ先には、どう見ても栗にしか見えない茸が迫っている。しっかりと踏み、さらに跳躍する。煉瓦を叩くと茸が現れ、食べると倍は背が伸びる。亀は踏むと、甲羅を蹴飛ばすことができた。

1985年9月13日、国内で最も売れたゲーム『スーパーマリオブラザーズ』は発売された。そしてその4日後の17日、東京都の調布で竹谷は生まれた。だれに抱かれても泣かない強靭なメンタルの赤ん坊だったようで、親の連れて行く先々で大人気を誇り、結構早く訪れた人生最後のモテ期を、モテ期と認識する知能もなく満喫していた。

神妙な顔つきの姉と異なり、女の子に見間違われるほど愛らしい容姿を宿した竹谷は、幼稚園の先生から贔屓されるくらい可愛かった。そのまま麗しく成長できなかったことは、人生が思うように進まない好例であろう。なかなか完治に到らない根強い夜尿症以外はなに不自由なく、幸せな幼少期を過ごした。

父はサラリーマンで、母は専業主婦。姉は面が変。なんとも一般的な家庭で育つが、今思うに、ひとつだけ特色がある。

映画の保護者的な視聴制限がほぼなかったことだ。

両親が故意にそうしていたかは知らないが、竹谷家では基本的に、どんな映画でも居間で流していたように覚えている。とはいえ、さすがにホラー映画は観たことがなかった、と思ってから、『シャイニング』を視聴した結果エレベーターに当分乗れなくなった記憶がよみがえる。セクシャルな成分が濃いものを除き、父母は当時人気のあった大体の映画をレンタルビデオ店で借りてきていた。いや、これも正しくない。『スピーシーズ』のような、エロス多めの映画も観ていた。それが助兵衛なものと認識できるほど成熟できていない頃だったが、なんとも自由闊達に刺激を受けていた。

ほぼと言ったのは、例外があるからだ。今でこそ違うが、当時竹谷家では、コメディ映画を観ることができなかった。なにが悪いのかジム・キャリーが出演しているものは特に駄目で、映画『マスク』をやっとのことで見させてもらえた。映画以外でもお笑いに対する風当たりは強く、殊更テレビ番組『ダウンタウンのごっつええ感じ』は敵視されていた。

インプットがあればアウトプットもある。幼稚園年中の時、好きなものを絵に描きましょうと言われ、男児がマリオを描いている中、竹谷だけ映画『ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』を描いた。タートルズの亀たちは「カワバンガ」と鬨を発して事態に取り組むが、当時まったく意味がわからないながらも真似していた。今も理解していないが、発するに口が喜ぶ言葉である。その翌年、同じように好きなものを版画にしましょうと言われ、男児がロックマンを描いている中、竹谷だけ映画『ターミネーター2』の最終場面、アーノルド・シュワルツェネッガー演じるT-800・モデル101型が、自らに埋まっているチップを破壊するため溶鉱炉へ身投げする感動的な一幕を描いた。どちらも、先生は苦笑していたような気がする。

今でこそゆるふわゲーマーとして毎日ゲーム機を酷使しているが、幼稚園児ではコントローラーを満足に操作できないからか、映画の方が記憶に残っているものが多い。しかしもちろん、ゲームもしていた。特に記憶に残っているのは『ファイアーエムブレム 外伝』だ。半ば強制的に次のステージへ進む前作『ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣』と比べ、心ゆくまでレベルを上げてから戦いへ臨める今作は、竹谷の肌に合っていたようだ。この頃からすでに、地道に経験を積んでから場に臨みたいタイプだったことがわかる。さらに遡ると、人生で初めて手にしたゲームソフトは『ドラゴンボール3 悟空伝』という、すごろくと3Dダンジョンを合わせたようなアドベンチャーゲームだ。クリリンが殴られるドット絵を見て笑い転げていたように覚えている。悪いのはクリリンではなく、竹谷の性格である。

幼稚園の思い出は、その程度だ。鼻血を自ら止血して先生に褒められたり、お弁当のコロッケを床に落として泣き、そのまま眠って気づけば母が迎えに来ていたり、という断片的な記憶はあるが、果たしてこれが本当にあったことなのか、後世の竹谷による都合のよい創作なのかは判然としない。ひとつだけ間違いなく言えることは、童謡『南の島のハメハメハ大王』を歌う時、ひたすら「かめはめ波」の一連のフォームを取っていたことである。

楽しいや面白い。悲しいや寂しい。そんな感覚はあれど、幼稚園の時の竹谷には、悩みや不安といったものはなかった。おそらく言葉がまだまだ頭の中で形成されておらず、従って考える力もなかったからだろう。

コンプレックスを初めて抱いたのは、小学生になってからだったように覚えている。とある言葉が、起点だった。中高生を経て大学受験を終えるまで、その言葉は竹谷の脳内を片時も離れなかった。

頭の良し悪しを、竹谷の中で指し示すもの。

塾である。

まだ学校で習っていない、なんなら教科書にも載っていないことをすでに知っているクラスメイトがいる。そのことが竹谷には驚愕だった。そうして、塾という存在を聞き知る。割り算は塾で学んだと、中学校を受験するために塾へ通うのだと、クラスメイトは言う。年齢の近い従兄弟も、塾へ通い始めた。

塾へ行っているひとは、おしなべて頭が良い。つまり塾は、頭の良いひとが行くものだと思った。頭の悪い自分の行くところではない。ゲーム『ストリートファイターII』や『マリオカート』で友人にまったく勝てないのも、ゲーム『ダライアスツイン』で最終ステージまで進めずゲームオーバーとなるのも、竹谷の頭が悪いからだ。

劣等感のようなものが、竹谷の中で少しずつ確かに醸成されていった。

そんな小学生時代の楽しみのひとつは、群馬県みどり市にある祖父母の家で年越しをすることだった。最初は両親と一緒に行っていたのだが、高学年になると、電車の時間や乗り換えの順番が書かれたメモ用紙を握りしめ、浅草から赤城まで走る特急りょうもう号にひとりで乗った。自宅から3時間程度の片道切符に乗ることが、最高に楽しかった。テレビ番組『ひとりでできるもん!』の通り、ひとりで物事を完遂できる誇らしさというものは、小学生の竹谷にとってはひとしお甘美な味がしたのだ。

「あきちゃん、よく来たねえ」

終点の赤城駅では、祖父が車で迎えに来てくれ、助手席へ素早く乗り込むと、祖父母の家までの道のりを満面の笑みでもって眺めていた。今でもその街並みは、鮮明に思い出せる。祖父母と竹谷の3人で年を越し、車でやってきた家族がその後合流する。それが、竹谷家の年末年始の通例となっていた。

そろそろ小学校の卒業が近づいた折、中学生への抱負、といった内容の作文を書くこととなった。中学生になったらどんなことをしたいか、といったものだ。竹谷はそこに、勉強をがんばりたいと書いた。

自分は頭が悪いから、ほかのひとより、何倍もがんばらなくてはいけない。

頭の出来を極端に気にする小学生。その作文を読んだ母は、息子がいつの間にこんなことを考えていたのかと、驚きに息を呑んだらしい。

中学生になり、小学校では2クラスしかなかったのが、9クラスになる。一気に生徒数が増えた。ホームルーム早々、担任の先生が、自主学習をするようにとクラスへ言ってきた。宿題がなくとも、率先して予習や復習をすること。竹谷は、言われるまま従順に頷いた。毎日、授業で習ったことを専用のノートへまとめていく。毎日、毎日、機械のように。

その甲斐あってか、中学1年生の最初の全校テストで、竹谷は20位以内に入った。5教科500点満点のところ、450点以上を取ったように記憶している。クラスでは2位か3位だった。その結果に、竹谷は少なからず驚いた。そうして気づく。どうやら、担任から言われたことへ忠実に、自主学習を進めていたのは竹谷だけだった。

意外と皆、がんばらない。かすかに幻滅しながら、そんな風に考えた。

宿題以上に勉強すれば、結果が付いてくる。上位にいることの快感を覚えた竹谷は、勉強に一層の時間を費やし、常時学年10位以内に居るようになった。

部活はバスケットボール部に入っていた。言わずもがな、マンガ『スラムダンク』の影響である。人生で初めて買った音楽CDも、アニメ『スラムダンク』の楽曲『あなただけ見つめてる』だった。登場人物の中では三井寿が好きだと嘯き、3ポイントシュートが得意なふりをしていたが、単純にコートを走りたくなかっただけである。走るとすごい疲れるから。勉強とは対照的に、真面目に部活動に勤しむことが竹谷にはついぞできなかった。しかし、辞めることはしないのだから、なんとも中途半端な存在である。ちなみに、先日カラオケでアニメ『スラムダンク』の楽曲『世界が終わるまでは』を流し、ワンフレーズごとに代わる代わる歌い、三井寿がモニターに出てくる時に歌っていたらお酒を呷るという遊びをしたのだが、意外と三井寿は出てくる。色んな三井寿がいるのだ。下戸の竹谷にとっては参加の仕方が難しい余興であるが、圧倒的マイノリティである下戸は、こういう時アメリカのパンク・ロックバンド『グリーン・デイ』の楽曲『マイノリティ』を聴いてそっと英気を養うことしかできない。

それにしても、竹谷が先輩後輩といった概念に大いに当てられたのは、バスケットボール部が最初だった。マンガ『ハイキュー!!』で孤爪研磨も言っているように「『センパイ』というのは、1年とか2年早く生まれただけで、なんであんなに威張るんだろう?」と訝しんだ。小学生から空手を続けていたのも手伝って、「殴れば倒せるのに」という傲慢で乱暴な考えも持っていたように思う。なんにせよ、多感な時期に浴びた先輩後輩の上下関係は、まったく理解できないものとして映った。そしてその感覚は年月とともに濾過され価値観となり、今なお竹谷は、無意味に偉そうな態度を取る人間から距離を置こうと動く。不老不死なら、偉そうにしてもいいと思う。

祖父母の家での年越しも、中高生になるとやや意味合いに変化が起きる。祖父母が就寝した後、居間の掘りごたつで暖を取り、参考書と問題集を並べながらテレビのチャンネルを紅白歌合戦に合わせて、鉛筆と消しゴムを両手にカウントダウンへ臨むようになっていた。なにかと誘惑の多い自分の部屋と違い、祖父母の家はテレビくらいしか娯楽がない。しんしんと冷え、静まり返った一戸建ての掘りごたつは、勉強にうってつけだった。

竹谷が中学3年生のころ、祖母に先立たれてから、祖父栄一は自炊もするようになっていた。元旦、家族が揃う前に祖父とふたりで食べるお雑煮は、母の作るそれとはまた違った味付けながら、とてもおいしかった。祖父にできないことなど、ないとさえ思うほどに。祖父とふたりで過ごす空間と時間は、竹谷にとって最高級の贅沢品だった。

少し時間は前後するが、2000年8月26日にプレイステーション初となるドラクエ、その名も『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』が販売された。高校受験に向けた勉強真っ盛りの竹谷にとって、気になるあの子が大人になりゆく夏の終わりに超ド級のキラータイトルが出る、その辛苦を想像いただけるだろうか。悶々としていても脳内にスライムやスライムベスが現れては消えるので、勉強効率が落ちるだけだと判断して買ってもらった。200時間以上はプレイしたが、それでも学力を落とさなかった自分を褒めたい。そう、勉強するためにゲームは必要なのだ。

高校へは、当時の生徒会長を押しのけ、推薦で入学した。学力を始めとする竹谷の諸々の数字が、彼より高かったという話だ。学校というものは、畢竟学力のある生徒に弱い。勉強さえできれば、校則を無視しても叱られることもない。そんな歪んだ認識を抱きながら、竹谷は高校へ入っても勉強を止めなかった。

「初心者でも遅くないわよ。手取り足取り教えてあげる」

バスケットボール部で舐めた上下関係の辛酸に辟易し、当時まだなかったがアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』のように音楽バンドで体育館を沸かせたいなどと若気を到らせていたのだが、色気ある美人先輩マネージャーズの誘いにまんまと乗っかり、バレーボール部へ入った。

結局また、意味不明な年齢の圧力に苛まされる3年間が始まる。中学の時と同様に、不真面目ながらも辞めないという中途半端な部員だった。ちなみに美人先輩マネージャーズはふたりいたのだが、片方は先輩エースアタッカーの愛スパイクをレシーブした恋仲であり、もう片方はレシーブしたかったけどボールが来なかったという始末だ。神聖な体育館でなんの桃色三角形を拵えているのか、あの先輩らは。バレーボールをやり給え。さらに言うなら、顧問のせいかバレーボール部の伝統なのか運動着の規則が厳しく、Tシャツはハーフパンツにインして、そのパンツも膝が見えていないと駄目だった。あまつさえ、靴下はふくらはぎを覆うほど長いものでなければならなかった。同じ室内球技のバスケットボール部と比較するにその洒落っ気の彼我は天地で、七分丈のハーフパンツにくるぶしソックス、ノースリーブのきゃつらを見ては、このような環境下でバレーボール部がモテる道理はない、と年頃の高校生らしく悲嘆に暮れた。顧みれば、先輩エースアタッカーが美人先輩マネージャーズ相手にマンガ『ドラゴンボール』の天津飯の妙技「排球拳」を恋愛風味で放っていたわけであるから、単に竹谷がモテなかっただけである。どうして左様に暗鬱たる情況へ陥ったかは、現在追憶するに色々と理由は見つけられるのだが、ここで述べる必要もないので割愛する。

勉強に部活に、気づけば竹谷は高校3年生になっていた。

ひたすらに続けた勉強の習慣により、校内で竹谷より学力のある人間はいなくなっていた。マンガ『DEATH NOTE』の夜神月のように、学年首位の優等生となっていたのだ。もっとも、帰路に怪しげなノートが落ちていたら即刻交番へ届けただろうし、自称死神の異形が眼前へ現れたら、完治した夜尿症が白昼堂々再発したに違いない。

「竹谷くんって頭良いね」

「勉強教えて」

男女問わず、周囲からこう言われることも自ずと増えた。そう声をかけられることを、煩わしいとさえ感じた。どうして、こんなレベルの問題がわからないのだろう。解答が用意されている問題を、難しいとなぜ思うのだろう。読めばわかるではないか。

自分のことを、頭の悪い人間だと思っていた。

しかし、他者に評され考えを改める。竹谷は、頭が良いのだと。

模試を受けることも、好きになっていた。早く結果が見たかった。とにかく満点に近い点数と、高い偏差値と、判定がAだらけな字面を眺め、上位であることを確かめたかった。そう思う竹谷には、黒々とした快感が漲っていた。高いお金を払って塾へ通っても、竹谷に勝てないひとたちがたくさんいることが、嬉しくて仕方なかったのである。

そして、ほかの人間を見下す。

勉強もろくにできない、頭の悪い連中ばかりだと。

時計の針は、未明だということを教えている。

だいぶ遅い、むしろ日付としては早い時間でさえあるが、父も母も、姉も起きていた。

涙声だけが、時計の音以外で唯一場に生じていた。

その声の主は、竹谷である。童心に帰ったように、嗚咽まじりに喉を震わせている。

第1志望の国立大学に、竹谷は落ちていた。

号泣の理由は、ただそれだけのことだ。しかし、竹谷にとっては、開かれ、前途洋々に輝いていた未来が、突如鈍い金属音とともに閉ざされたような思いだった。

自分は頭が良いのではなかったか。なら、当然志望校に受かるではないか。その結果に到らなかったのは、結局のところ、竹谷の頭が悪いことにほかならない。

頭が良いなどと高慢になること自体が、頭が悪いことの裏付である。模試に満悦し、手段である勉強を目的に履き違え、他人を軽んじた。その罰が見事覿面となった。ざまはない。

浪人して来年また受験する、という選択肢はなかった。ちょうどその1年前、父の勤めていた会社は不況の煽りを受けて解散となり、実際の金額の多寡は知らないが、家のお金が潤沢でないことは高校生の竹谷でも理解していた。そもそも、大学受験に際しても、塾に通う経済力はなかったのだ。

だから、国立大学に入らなければ、と思っていた。私立はお金がかかる。また、父の会社がなくなるより以前に、姉は私立大学へ入っていた。姉弟揃って私立へ行くなんて、土台無理な話だ。そこまで勉強に打ち込まなかった姉を、憎んでさえいた。

だから、勉強のできる竹谷は、お金のためにも、国立大学へ入らなければならない。そんな考えのもと、食事と睡眠以外は机に向かった。当初行こうと思っていた国立大学の偏差値を余裕で超える学力を身に付け、志望校のレベルを上げた。それでも模試の判定はすこぶる良く、間違いなく受かるだろう、と担任の先生からも太鼓判を押された。

しかし、そうはならなかった。

「一体どうしたんだ、竹谷?」

不合格の旨を学校へ伝えた時の、担任から来た反応だった。そんなこと、こちらが知りたかった。どれだけの時間を勉強に費やしたと思っている。もっとも、不合格の理由を知ったところで、合格となるわけもない。

滑り止めとして受験し、合格した大学はいくつかあった。そのうちのひとつが、早稲田大学である。しかし、国立大学を落ちた場合、第2志望として行きたいと思っていたのは、別の大学だった。早稲田大学は、いわゆる記念受験というものだった。高田馬場駅から大学までの道を、クラスメイトと談笑しながら歩くほどのお気楽ぶりだった。偶然、得意なところが設問として出題されただけである。

にもかかわらず、大人は皆、早稲田大学へ入るよう誘導してくる。だれしもが知っている、有名な難関大学。世界的なネームバリュー。

竹谷をよく知るひとは察してくれると思うのだが、竹谷はひとからなにか奨励されると、途端に反発したくなるような天邪鬼を心に飼っている。反逆の心ならゲーム『ペルソナ』シリーズのように覚醒しそうなものだが、ただ反対したくなるという、ぐにゃりと曲がった性格が出ているだけである。血気盛んな10代わんぱく小僧においては尚更、その天邪鬼さは頂点に近かった。

違う大学へ入りたい。その感情は刻一刻と強まってくる。反比例するように、早稲田へ行くべきという空気は竹谷の周りを重苦しく囲んできていた。

そして竹谷のストレスは、限界を迎える。

「本当は、勉強なんてしたくなかった」

両親から、何度目か早稲田を推奨された時だったように記憶している。堰を切ったように、一度開いてしまった口は、声を立て続ける。不合格となった不甲斐なさや悔しさを、八つ当たりに変化させ、竹谷は泣きながら話す。塾に通わせてくれなかった両親、国立大学を目指すこともなく、私立大学へ入った姉。ただ、竹谷の努力不足でしかないものを、自分が落ちたのは家族のせいであると、当たり散らした。勉強そのものを目的にし、数字に耽溺していたのは自分であるのに。

さらに、この頃の竹谷には夢があった。いや、厳密には夢などではない。ただの憧れであり、戦隊ヒーローになりたがる童子と大差ないようなものだ。

「お笑い芸人になりたかったんだ」

両親は当然として、姉も初耳だったはずだ。それどころか、仲の良いクラスメイトにさえ言っていない、秘めた心。

小さい頃、竹谷家ではコメディが禁止されていた。その反動か、高校生の竹谷はお笑いコンビ『ダウンタウン』の松本人志やビートたけしの著書を書店で買い漁っては読み、だれかを笑わせることに対して軒並みならぬ尊敬を抱いていた。

「でも」

勉強しなければならない、という漠然とした義務感。父の会社が解散し、家庭にお金がないだろうという状況。そして、竹谷がたまたま勉学に結果が出せたこと。そういったものに、雁字搦めとなっていた。

お笑い芸人を目指すなど、絶対に言えなかった。そういうものさえなければ、竹谷は自由を得て、お笑い芸人になれたかもしれないのに。

被害者ぶった理屈を大仰に掲げ、竹谷は家族を執拗に責めた。環境を恨んだ。本当に目指すなら、目指すなりの行動を起こすものだ。つまりはこれも、ただの憂さ晴らしに過ぎない。結果を出せなかった自分の、薄っぺらく軽いプライドを守るために、ありとあらゆる外的要因を引きずり出して転嫁したのだ。

号泣する竹谷に家族はどう反応していいかわからず、ただただ竹谷の気持ちが治まるまで話を聞いてくれていた。

本当に情けなく、思い返すだに悶絶しそうになる。

自分のために世界や社会があるわけではない。期待通り物事が進む保証もない。そんな当たり前のことを、竹谷はようやく知ったのだ。

国立大学は、後期受験というものがある。竹谷が落ちたのは前期なので、後期も受ければ合格の可能性はあった。しかし、竹谷はその選択を取らなかった。矮小な精神は襤褸となり、立ちあがることを拒んだのだ。ましてや、前期受験の日である2004年2月25日、試験が終了次第大急ぎでゲームショップへと駆け込んだ竹谷は、吟味に吟味を重ね、発売から1年ほど遅ればせながらゲーム『真・三国無双3』を買ったのである。大学受験のためゲームを封印してから、丸1年が経っていた。後期受験どころではない。竹谷は今や、三国統一という大義を成し遂げなければならないのだ。

泣き腫らして落ち着いたのか、周囲から諭しに応じ、早稲田大学へ入ることはもう決めていた。一般的に、早稲田への入学は受験戦争において成功と見なされ、クラスメイトからは羨望の視線で見られもした。何年も浪人して、されど入れないのが早稲田で、だから、竹谷の大学受験は成功なのである。言い聞かせるように、何度も胸中で思った。

それでも、入りたくないという気持ちは残った。自分にとっては、失敗でしかなかった。ちょうどその数年前、早稲田大学は未曽有の性的暴行事件で連日ニュースに取り上げられていた。性犯罪に嫌悪を覚える性格もあってか、どうしても良いイメージを持てなかった。

そんな折だ。

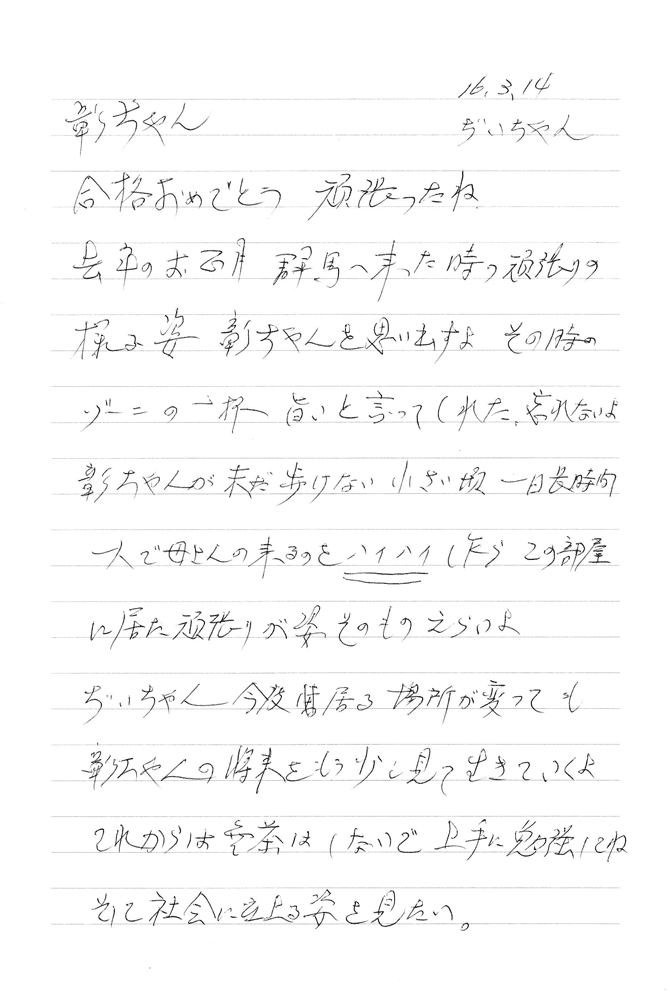

「じいちゃんから」

母が、手紙を渡してきた。祖母に先立たれてから、祖父栄一は少し弱々しくなっていた。何度か、入院もしていたように記憶している。脳溢血で、言葉が若干不自由になっていた。ペンを持つ手も、強くはなかったはずだ。

それなのに、竹谷に手紙を書いてくれた。

彰ちゃん

合格おめでとう 頑張ったね

去年のお正月 群馬へ来た時の頑張りの

様子姿 彰ちゃんを思い出すよ その時の

ゾーニの一杯 旨いと言ってくれた、忘れないよ

彰ちゃんが未だ歩けない 小さい頃 一日長時間

一人で母さんの来るのをハイハイし乍らこの部屋

に居た頑張りが姿そのものえらいよ

ぢいちゃん今後居る場所が変わっても

彰ちゃんの将来をもう少し見て生きていくよ

これからは無茶はしないで 上手に勉強してね

そして 社会に立上る姿を見たい。

読みやすいとは、お世辞にも言えない。話の時系列も飛び飛びで、支離滅裂である。

しかし。

祖父栄一が竹谷を愛してくれている。それだけは、ありありとわかった。

「合格おめでとう」

祖父からの一言。そのたった一言に、竹谷は目の醒める思いだった。

頭の悪い自分が、頭が良くなりたいと願い、勉強し続けた10年は、この時のためにあった。だれよりも尊敬し、こうなりたいと思う存在である祖父に、おめでとうと言ってもらうためだったのだ。

「じいちゃん、あきが早稲田に合格したのかって、ものすごく喜んでたよ。会う人々に、自慢してるみたい」

母が、祖父の状況を付け加える。目で祖父の文字を追い、耳で母の言葉を捉える。自ずと、竹谷の顔から笑みが零れた。

失敗は成功ではない。そして失敗は、他者の評価に寄らず、自分がそう思えば失敗である。竹谷の人生において、大学受験は成功とは言えない。

しかし、祝福してくれるひとがいた。

不合格がなんだというのか。竹谷の努力を喜んでくれるひとが、こんなにも身近にいた。祖父だけではない。父も母も、おそらく姉もだ。それが、なんと幸せなことであるか。

頭の良し悪しなど、心底どうでもいい。

結果を求めて努力することは、竹谷にとって生きていく上で非常に大切なことだ。そして追えば追うほど、自分の想定に沿わないことは、無尽蔵に出現する。結果は伴わないし、計画は覆る。しかし、目線をあげて進む間に、志を同じくするような人々が、自然と近くにいる。そんな時、マンガ『ムヒョとロージーの魔法律事務所』で語られるように、「本当に人に要るのは努力の成果や、才能の成果より、好きな人達」であると感じ入り、また次なる目標へと進んでいくのだ。「大切なものは、ほしいものより先に来た」と、マンガ『HUNTER × HUNTER』のジンのように、胸を張って言い続けるために。

その数年後、祖父鷲尾栄一は長逝する。寿命だった。祖父が誇りに思う早大生として、竹谷は空へ昇りゆく煙を見送った。

学歴を賛美するつもりは毫もない。ただ、竹谷が勉強と出会い、勉強し続けたその果てに、祖父の笑顔があっただけだ。

努力が報われたと思うのに、結果が要らない時もある。そんな場合が、あってもいい。

一歩でも、祖父のような人間に近づけているだろうか。葬儀の進行する中で、そんな恥ずかしいことを、恥ずかしげもなく思った。祖父の手紙にあるように、竹谷が社会へ立上る姿を、祖父は見ることができなかった。悔やんでも、そればかりはどうすることもできない。

今、往年の祖父のように会社を設立し、日々あがいている竹谷の姿を、祖父はどう思うだろうか。少し考えてから、詮ないことだと、緩い息が漏れる。

どんな竹谷になったとしても、きっと祖父は優しく笑ってくれるだろう。故人の思いを勝手に推量するのはよくないが、竹谷の祖父鷲尾栄一は、間違いなくそういう人間だ。

そして竹谷も、そのようでありたいと心から思う。

――――――――――

下記は、祖父からの手紙の現物です。祖父の字は、祖父しか書けません。筆跡とは不思議なもので、故人となってからはるかに時を経た今でも、読む度祖父が近くにいるように感じます。

じいちゃん、勝手に載せちゃってごめんね。

――――――――――

お読みくださりありがとうございました!

▽ミリアッシュはイラスト・ゲームイラストの制作会社です▽

▽ぜひほかの記事もお読みください▽

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?