[小説] リーラシエ ~三日月~

第三夜 三日月

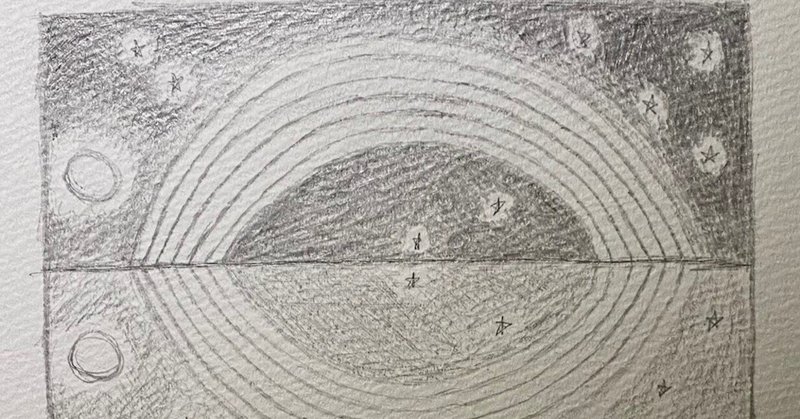

堂々と輝く三日月の下、リーラシエは片膝をついて目を瞑っていた。昼と夜の狭間の時間、束の間現れる三日月がリーラシエは好きだ。太陽が隠れ始める頃、太陽に任されたように闇に沈み切らない空を照らす三日月は微かに残された希望のようだといつも思う。

新月とは違って三日月は心を荒立てることはなく、むしろ心の荒波を穏やかにしてくれる。だから、リーラシエは夕暮れ時になるとすぐに外に出て、三日月が現れるのをじっと待つ。寸刻しか顔を見せない三日月を見逃さないように、享受できるように。

三日月が沈み始める頃、背後で木戸が開く音がした。

「三日月を見ていたのですか?」

タオルを肩に掛け、濡れた髪を気にしながらディアナが聞いた。

「まあ、そんなところです。」

リーラシエは俯いてぼそぼそと答えた。本当は見ていたわけじゃない。けれど、他にどう説明してよいのかわからず、ディアナの言葉に便乗した。

リーラシエは虚言を弄するのが苦手だ。いつも物事を正確に伝えようとする。説明が面倒ならば、適当にはぐらかせばいいものを、その術を知らず、知ってもなお律儀に事実を語るものだから相手を煩わせる。かと言って言葉を濁すとどこか後ろめたいし、そもそも濁し方がよくわからない。

まったくリーラシエは不器用なのだ。

「綺麗ですね。」

ディアナはオレンジ色に染まった頬を緩め、見惚れていた。まるで三日月を初めて見たかのように。リーラシエは不思議に思った。旅人ならば三日月は見慣れているだろう。それなのに、見初めている。

「ここの三日月は別格です。他で見る三日月とはわけが違う。」

リーラシエの疑問に答えるように呟く。依然、三日月を目で捉えたまま。

「私は幾度となく三日月を目にしてきました。いつ見ても三日月は綺麗で私を癒してくれます。けれど、見る場所によって全然違います。物悲しく見える時もあれば、エネルギーに満ち溢れて見える時もあります。同じ三日月でも同じように見えることは決してありません。」

ディアナは目を細めた。今まで見た三日月を思い出しているようだった。三日月が闇に堕ちていく。

「ここは空気が澄んでいて、三日月がはっきり見えます。でもそれ以上に何か神秘的なものを感じます。きっとこの場は誰かの聖域なのでしょう。」

ディアナは満足げに息を洩らし、新鮮な空気を吸い込んだ。リーラシエはどきりとした。ディアナが研ぎ澄まされた感性の持ち主であることはすぐに察知したが、「聖域」という言葉が口から出たときは息を呑んだ。

この手の人間はおそらく直感も強い。些細な情報からリーラシエの変わった能力を知られてしまうかもしれない。

リーラシエは僅かに開きかけていた心の扉を閉ざすことを決意した。変わった能力は決して他人に知られてはならない。それはリーラシエが身をもって得た教訓だ。

他人と違うことはたとえ優れた能力であっても差別の対象となる。いや、むしろ優れているからこそ反感を買うのかもしれない。

猫はリーラシエの稀有な能力を歓迎してくれるが、人間はわからない。様々な地を渡り歩いてきた旅人なら開放的な思考を持っているかもしれないが、人間離れしたリーラシエの能力をどう思うかは皆目見当がつかない。

だったら知られないのが賢明だ。もう誰かにこの能力のことをとやかく言われるのは二度とごめんだ。

「月の満ち欠けに意味があるのはご存知ですか?」

「え?」

突然のディアナの発言にリーラシエはきょとんとした。月の満ち欠けは知っているが、それに意味があるなど考えたこともなかった。

「これは私が以前訪れた地域に伝わる伝承の一つで、三日月に祈ると幸運が訪れるというものがあります。それを聞いてから私は無性に三日月を眺めたくなりました。」

リーラシエは何も言わずにただじっとディアナを見ていた。不思議な気分だった。名も知らぬ遠い地に自分と同じように三日月に祈る人間がいるというのは。

リーラシエは三日月に祈る人に出会ったことがない。だから、物心ついた時から三日月に祈っている自分は奇妙がられた。最初は何とも思わなかったが、いつしか自分はおかしいと思い込むようになった。

けれど、この世のどこかに自分と同じように三日月に祈る人間がいる。それだけでリーラシエは救われたような気がした。

伝承を聞いたときのことを思い起こしている様子のディアナの目は子どものようにきらきらしていた。大人でもあのような目をすることをリーラシエは初めて知った。

「夕食の用意をしますね。」

リーラシエはディアナに秘密を見破られるのを恐れて目を合わせずに言った。

「いいえ。私はしばらく三日月を眺めていたいです。どうぞその間にお風呂に行ってください。」

ディアナは三日月に照らされたどこか神秘的な微笑を半分こちらに向けて言った。リーラシエは心得たというふうに頷き、逃げるように家の中に入っていった。

なんだろうか。この気持ちは。秘密を知られまいと決意したばかりのはずなのに、なぜかディアナには自分の秘密を話してしまいたいと思う。ディアナなら受け入れてくれるかもしれないという淡い期待さえ抱いている。こんなふうに感じたことは今までにない。これは一体なんだろうか。

リーラシエは窓の外の一点を見つめていた。視線の先には消えかける三日月をいつまでも名残惜しそうに見続けるディアナの姿があった。その姿はリーラシエの視線を捉えていつまでも離さなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?