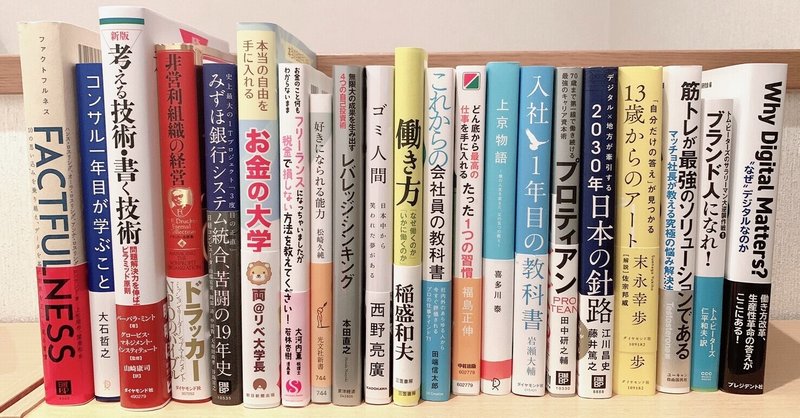

「社会人になる前に読むべき本」でおすすめされた21冊を2週間で読んでみた

4月から社会人になります。12月に内定が出た私は、それまでの時間をどう過ごそうか改めて考えることになりました。

新卒での入社とはいえ、同い年からは2年遅れて社会人になるということになりました。卒業旅行は一昨年と去年に浴びるほどして貯金が全てなくなったし、友達はもうみんな社会人だからもはや遊ぶ相手も限られてしまったし、それになにより遊べるようなご時世ではなくなってしまったし。

そんなわけで勉強しようと思い、Facebookとインスタで「社会人になる前に読むべきおすすめの本」を募集して読むことにしました。

Facebookには大学時代のOBOGの方や、インターンなどでお世話になった社会人経験の多い方とのつながりもあります。幅広い層の意見を伺いたいと思い、ポストで聞きました。

インスタは同年代ですが、とはいえ社会人研修を受けている人が多いので、より気軽におすすめしてもらえると思いました。

ありがたいことにどちらにも多数の反応をいただき、そこでおすすめされた21冊をひたすら読んでみました!ここからは10,000字くらいあるので、興味のあるところだけ読んでみてくださいね😂

【ビジネスマンの基礎】

『入社一年目の教科書』/ 岩瀬大輔

社会人としてはもちろん、人としてどう前のめりに生きるかということを考えました。以下の3つの原則で、私が最も意識しなくてはいけないことは2番だと思います。「この程度で」と思われないだろうかと、上司や先輩に相談することが苦手ですが、自分である程度までやったらどんどんフィードバックをもらったほうがよりよいアウトプットに短い時間で到達できます。

仕事における3つの原則

1.頼まれたことは、必ずやりきる

2.50点で構わないから早く出せ

3.つまらない仕事はない

また、50個ある実践できるポイントのうち、自分が当面意識したいこと4つを挙げておきます。新聞については、まずは読む習慣をつける必要があるので、紙では一紙となります。本書は何度も読み返して、自分に習慣化されているかを問い直す必要があると思いました。

7.予習・本番・復習は3対3対3

17.情報は原典に当たれ

29.新聞は2紙以上、紙で読め

34.相手との距離感を誤るな

(2021/01/12読了)

『これからの会社員の教科書』/ 田端信太郎

先に読んでいた『入社1年目の教科書』の内容と比べながら読みました。重なる内容として以下のような点があり、誰がどんな仕事から見ても重要と言える共通項を抽出できた気がします。

・単純作業こそ自分なりの意味を見いだせる

・新人こそ会議で発言しなくてはいけない

・議事録こそ力を試される

・夜の飲み会より昼のランチを効率良く使う

・幹事をやりきって得られる信頼と影響力

・仕事で怒られるのは人格の否定ではない

・読書はアウトプットを意識して自分の仕事につなぎ合わせる

・同期という理由でずるずるとつるまない

それ以外に、明日からでもインターンで使いたいものをポイントとしてあげておきます。

仕事を依頼されたときに、その「ゴール」と「制約条件」(使える費用、納期までの時間、動員可能な人材等)をセットで聞くことのできる社員は「できる社員」です。(p.30)

ファクトとオピニオンを区別せよ (p.46)

上司への質問は「クローズドクエスチョン」で (p.51)

根回しは「順番」が命 (p.86)

(2021/01/13読了)

『コンサル一年目が学ぶこと』/ 大石哲之

この手の書籍3冊めにして、意識すべきは沢山のメソッドではなく数個のスキルとマインドセットであると確信しました。話し方やコミットメントなどは先日上記にまとめた点との共通点が多かったため、ここでは意識したい部分を引用します。

感覚的に把握している問題を、実際に「数字」に落とし込み、「証拠」にすることで、人を納得させる。(p.33)

知識がない人に説明して、理解してもらえるかどうか試す。(p.52)

「ビジネスというのは、突き詰めると、相手の期待を、常に超え続けていくことにほかならない。顧客や消費者の期待を超え続けていくこと。上司の期待を超え続けていくこと。」(p.72)

指示を受ける側も、出す側も4つのポイントを明確にする。

①その仕事の背景や目的

②具体的な仕事の成果イメージ

③クオリティ

④優先順位・緊急度 (p.82)

その提案の

・事実(雲)

・解釈(雨)

・アクション(傘)

は明確か? (p.119)

がんばることにコミットしてはいけない。

社内の上司にコミットしてはいけない。

仕事の成果に対してコミットすること。

常に自分が貢献する相手にコミットメントをもつ。(p.251)

(2021/01/16読了)

『働き方』/ 稲盛和夫

読みながらまず最初に思ったのは、これから私達はこういう人と一緒に働いていくということを肝に銘じなければならないということでした。「こういう人」というのは、学歴や裕福な家庭を持たず、苦労の末に叩き上げで上り詰めてきて、努力と信念に裏打ちされた人という意味です。現在の働くことや生きることに少し力を抜いて考えるような価値観ではなく、常に鞭打つような努力と叱責飛び交う現場を見て育てた価値観を私達はリジェクトすることはできないのです。

その上で、未来から逆算して目標設定、行動設定をする、仕事は何が何でもやりきる・地道な努力こそ大事など、他の書籍と共通する点もありました。

自分の好きな仕事を求めるよりも、与えられた仕事を好きになることから始めよ(p.56)

「誰にも負けない努力」とは、「ここまでやったからOK」といったようにゴールがあるものではありません。終点を設けず、先へ先へと設定されるゴールを果てしなく追いかけていく。そんな無限に続く努力のことです。(p.91)

「創造」というものは、「素人」がするもので、「専門家」がするものでないことを。新しいことができるのは、何ものにもとらわれない、冒険心の強い「素人」であり、その分野で経験を重ね、多くの前例や常識を備えた専門家ではない(p.166)

(2021/01/13読了)

【組織マネジメント】

『非営利組織の経営』/ P.F.ドラッカー

かのドラッカーの名著ということで、さぞ格式高い難解な文章なのではと肩に力を入れて読み始めたのですが、非常にわかりやすい興味深い本でした。利益という明確な基準のあるビジネス的経営とは異なり、非営利組織をどうマネジメントするかをプランニング・マーケティング・人・資金という点から実例を踏まえて説明しています。そして共通する点はリーダーシップであり、もっと早くに読めばよかったと思う1冊でした。自らのミッションと強みについて、考えるきっかけになりました。

ミッションは行動本至るべきものである。さもなければ単なる意図に終わる。ミッションは組織に働く者全員が自らの貢献を知りうるようにするものでなければならない。(p.4)

第一に問うべきは、機会は何か、ニーズは何かである。

第二に問うべきは、それはわれわれ向きの機械かである。われわれなら良い仕事ができるかである。われわれは卓越しているか、われわれの強みに合っているかである。

第三に問うべきは、心底価値を信じているからである。(p.8)

非営利組織は、あらゆる政策、決定、行動において、「ミッションの実現にプラスになるか」を考えなければならない。すべてを成果からスタートし、インサイド・アウトではなくアウトサイド・インで考えなければならない。(p.127)

評価は常に抜きん出てよくできたことに基づいて行わなければならない。できなかったことに基づいて行ってはならない。人が何事かを成し遂げるのは、強みによってである。(p.134)

(2021/01/24読了)

【マーケティング】

『ゴミ人間 日本中から笑われた夢がある』/ 西野亮廣

正直なことを言うと私は西野さんがテレビから身を引いたことも叩かれていたこともほとんど全く知りませんでした。ですがもちろん最近の活躍は知っており、その背景を種明かししていく感覚で読みました。そして広告としての本書の思惑通り、えんとつ町のプペルを観たくなりました。さらに、作品の作者という意味では、自分のnoteの書き手としてのありかたを考えさせられました。

さて、戦略家だなあという印象とともに、すっごい泥臭いんだが!と驚かされた軌跡をたどりながら、すっと心に入ってきた部分をいくつかここに残しておきたいと思います。

僕は、制作活動の終わりの地点を「完成」と呼ぶのではなく、制作物がお客さんの手元に届くまでの動線を設計し、お客さんの手に届いた地点を「完成」と呼ぶことにしました。(p.41-42)

2014年頃。

時代は、プロが作ったものをお客さんにお出しする「レストラン型」から、お客さんが食べたいものをお客さんが作る「BBQ型」へとジワジワ移動し始めていました。(p.113)

つまり、絵本『えんとつ町のプペル』の全ページ無料公開は、「情報」としての絵本を無料にしただけで、「コミュニケーションツール」や「インテリア」としての絵本は有料です。(p.137)

「あのラーメン屋に行こう」「あの映画を観に行こう」「あの人にお願いしよう」……確かに仕事は、"思いついてもらわないと”始まりません。

そこで中村さんは、「偶然思いついてもらうのを待つのではなくて、思いついてもらうように誘導したほうがいいのでは?」と考えたそうです。

(2021/01/12読了)

【コンサルティング】

『考える技術・書く技術』/ バーバラ・ミント

問題解決をするための思考の構造、文章の構造をピラミッド型にしていくことで、論理的思考の方法とは一体何かを明らかにしている1冊です。非常にボリュームがあり、個別のフレームワーク等も豊富に含まれているため、一度に理解しきれたとは到底言い切れません。基礎的なことから意識して習慣化し、具体的なスキルに関してはまた読み返して行きたいと思います。

ピラミッドの鉄則

・どのレベルであれ、あるメッセージはその下位グループ軍のメッセージを要約したものでなくてはならない

・各グループ内のメッセージは同じ種類のものでなければならない

・各グループ内のメッセージは論理的な順所で配置されなければならない

(p.279)

導入部を書く

・「状況」を述べよ

・その状況で、「複雑化」が発生し、

・その複雑化が、「疑問」を引き起こし、

・その疑問に対し、あなたの文書が「答え」を出す

(p.280)

行動の考えを書く際には、実際に行動する自分自身の姿をイメージ化し、行動が完了した時点で得られる最終結果または得られるものが何であるかという観点に立ち、行動ステップを言葉に置き換えます。(p.146)

1.問題がありそうか?(あるいは改善の機会がありそうか?)

2.問題はどこにあるのか?

3.問題はなぜ存在するのか?

4.問題に対し何ができるか?

5.問題に対し何をすべきか?

(p.172)

(2021/01/16読了)

【思考法】

『レバッジシンキング』/ 本田直之

「労力」「時間」「知識」「人脈」の4つのパーソナルキャピタルに適切な投資をし、かつテコの原理のように利用することで、かけた投資以上の成果を出せるようになるという考え方です。ただ漫然とした日々を過ごすのではなく、自分自身が管理者として自分の環境をコントロールできるようになるかのヒントだと思いました。

パッシブ・スケジューリングとは、割り振られた仕事や思いついた仕事、相手に合わせてスケジュールを埋めていく方法です。

一方のアクティブ・スケジューリングは、主体的に仕事を管理し、効率よく時間を使います。 (p.33)

人脈をつくるうえでの基本は、相手にコントリビューション(貢献)することです。

もしコントリビューションできるものがなければ、そのときはアプローチせず、何かができそうなタイミングで行うとよいでしょう。(p.155)

(2021/01/15読了)

『FACT FULNESS』/ ハンス・ロスリング

人は判断を本能に支配されていると感じた1冊です。どんなデータでも事実でも、それを見る時点でその人の先入観が入り込んでしまうといいます。この本能を自覚してコントロールすることで、自分がどんな風に解釈したがっているのかを分かった上で公正な判断をできるようになりたいと思います。2019年とベストセラーになったのが納得のどんな人にでも気づきの多い1冊です。

・分断本能:「世界は分断されている」という思い込み

・ネガティブ本能:「世界はどんどん悪くなっている」という思い込み

・直線本能:「世界の人口はひたすら増え続ける」という思い込み

・恐怖本能:危険でないことを、恐ろしいと考えてしまう思い込み

・過大視本能:「目の前の数字が一番重要だ」という思い込み

・パターン化本能:「ひとつの例がすべてに当てはまる」という思い込み

・宿命本能:「すべてはあらかじめ決まっている」という思い込み

・単純化本能:「世界はひとつの切り口で理解できる」という思い込み

・犯人捜し本能:「誰かを責めれば物事は解決する」という思い込み

・焦り本能:「いますぐ手を打たないと大変なことになる」という思い込み

(2021/01/20読了)

『13歳からのアート思考』/ 末永幸歩

デジタル化が進んでAIに仕事が代替されていくと言われているこの時代には、自分なりのものの見方をどう育てていくかが大事だといいます。与えられた問題の正解を導くだけでいいのか、自分自身で突き詰めて問いを立てていけるかが求められていくとわかります。学校の授業だと難しかった美術が、全く違うそれぞれのアートの教室に変わっています。

「興味のタネ」は、自分のなかに眠る興味・好奇心・疑問。

「探究の根」は、自分の興味に従った探究の過程。

「表現の花」は、そこから生まれた自分なりの答え。

他人から与えられたゴールに向かって課題解決をしている人ーそれが「花職人」なのです。

他方、「真のアーティスト」とは「自分の好奇心」や「内発的な関心」からスタートして価値創出をしている人です。

(p.299-300)

(2021/01/20読了)

【コミュニケーション】

『好きになられる能力 ライカビリティ成功するための真の要因』/ 松崎久純

真の成功要因は「ライカビリティ」であるとし、どうやったら人に好感を持たれサポートしてもらえる人になれるのかを、会話や返答の仕方から分析している本書。身近な例には非常に共感できる部分が多く、読んで今すぐにでも試してみたくなるコミュニケーション術が盛り込まれているおすすめの1冊です。

自分の専門分野で実力をつければ成功する、あるいは、もともと持っている自分の魅力だけで人を惹きつけられると信じている人には理解しにくいだろうが、多くの人が成功できない理由は、仕事における優れた能力などとは別に、その人が周囲の人に十分な好感を与えられておらず、味方になってあげたいと思わせられていないことにあるのである。(p.6)

A 私達は何が正しいかを主張しても上手くいかず、

B 自分にとって大切なことは、自分以外の人に決められてしまい、

C 彼ら(自分以外の人)は、それを感情で決めている (p.38)

【まとめ ライカビリティを高める話し方の原則】

「6つの返答パターン」

ーー①解決策②無関心③私の話④反論⑤解説⑥感情

「話し方の4つのパターン」

ーー(Ⅰ)評価してくる人(Ⅱ)プロテクトする人(Ⅲ)ぼやいている人(Ⅳ)会話が成り立たない人

「あいさつと返事」 (p.121)

ここに挙げた6つのパターンの中で、私たちが口にしてよいのは、1つ目の「解決案」と、6つ目の「感情」だけだ。 (p.70-71)

(2021/01/15読了)

【マインドセット】

『上京物語 〜僕の人生を変えた、父の五つの教え〜』/ 喜多川泰

上京する息子に父が贈った本と手紙という設定で進む、ストーリー仕立てのお話。成功したいと思ってお金に生かされてしまう人々を描いています。常識にとらわれているうちは自分の幸せを手に入れることができないけれど、そもそも常識の中にいるうちは気づくことができないのも事実です。

やぶるべき常識の殻

1.幸せとは人との比較で決まる

2.今ある安定が将来まで続く

3.成功とはお金持ちになることだ

4.お金を稼げることの中からやりたいことを選ぶ

5.失敗しないように生きる

成功する人というのは、今この瞬間からでも、やりたいことを始められる人なんだよ。(p.153)

成功した人がかっこいいんじゃない。

挑戦し続ける生き方をするのがかっこいいんだ。(p.208)

(2021/01/14読了)

『どん底から最高の仕事を手に入れるたった1つの習慣』/ 福島正伸

大企業への就職と、新卒での起業。これからの将来を考える大学生の時期に、正反対な道を歩いた親友2人の20代から60代の人生を描いたストーリーです。どちらの道を選んだから正解ということではなく、どんな仕事も幸せに生きるための道になりうるというメッセージが込められています。それを裏付けるかのように、2人それぞれに困難が次々と待ち受けています。それをどう乗り越えていくのかを人生を通して見ていくことができる、実話をもとにしたお話です。

環境が問題ではなく、起きる物事をどう受け止め、感じ、どう生きるかで幸せになることができる。(p.245)

君は始める前から、あきらめるところを決めていたんだよ(p.36)

(2021/01/14読了)

『筋トレが最強のソリューションである マッチョ社長が教える究極の悩み解決法』/ Testosterone

時々、この人何言ってるんだろう笑!って思うことがありますが、なぜだか読み終わって元気になれる本です。勇気づけられるとかそういう意味ではなく、人生ここまでシンプルでも幸せそうだなと思えます。ちなみに、230ページほどあるうち9割の結論が、筋トレをしろ、です。

努力は昇華すると習慣になる。習慣になって初めて真価を発揮する。自分は頑張っていると思っている内はまだまだ甘い証拠。(p.121)

(2021/01/19読了)

【キャリア】

『プロティアン』/ 田中研之輔

長寿化が進み70歳まで働き続けなければいけない一方で終身雇用は崩壊した。そんな社会変化の中で私達に求められるのは、変化する環境に応じてキャリアを変化させ続けることだといいます。

自分の将来を会社に預けるのではなく、主体的に自分が進みたい方向を位置づけ、資本を蓄えること。その重要性と必要な資本について書かれた1冊です。新社会人と言うより30〜40代に向けてより強いメッセージを持つ内容ではありますが、長期的なキャリアを描く1歩目としてプラスになると感じました。

(1)ビジネス資本……スキル、語学、プログラミング、資格、学歴、職歴などの資本

(2)社会関係資本……職場、友人、地域などでの持続的なネットワークによる資本

(3)経済資本……金銭、資産、財産、株式、不動産などの経済的な資本

(p.89)

・自分を客観的に評価し、自問し、内省し、他者から支援を受ける方法を把握すること

・常に学び、自分の人生やキャリアの方向性を再構築できる能力を磨き続けること

プロティアン・キャリアとは、何かを成し遂げた「結果」をキャリアとして捉えるのではなく、経験という資産を積み重ねていく「過程」を、主体的に受け止めていくことです。(p.123)

ビジネスリテラシーは、様々なビジネスシーンで問われる論理的思考力の基盤となるもので、日々の情報収集と継続的な学習から形成されます。

ビジネスプロダクティビティは、ビジネスシーンでの様々な問題から目を背けず、問題を解決するために行為を遂行する力を養うことで形成されます。

ビジネスアダプタビリティとは、様々な変化に関心を持ち、変化に対応する適応力から形成されます。(p.101-103)

(2021/01/17読了)

『これからの会社員の教科書 ブランド人になれ!』/ トム・ピーターズ

新ミレニアムの時代、無名では人は生き残れないといいます。それではどんな風に自分を商品としてブランド化し、売ることができるのでしょう。テーマごとに「やってみよう」という課題が200以上も設定されていて、その中から自分で10個選んで取り組もうと言われます。

私が一番印象に残ったのは、自分が取り組む内容が「すごい」と思えることなのかということを徹底的に聞かれる点です。私自身は自分をブランド化するという考え方に抵抗のない世代ではあると思いますが、ある程度でいいやと思わず突き詰めてその道を進めるのかという覚悟を改めて聞かれた気がしました。

(やってみようより抜粋)

・かっこいい仕事とはどういう仕事か考えてみよう。自分とはどういう人間家、自分はどういう仕事をやりたいのか、箇条書きにしてみよう。(p.29)

・言葉遊びをはじめよう。どういうことが自分らしくて、どういうことが自分らしくないか。思い浮かぶ言葉をどんどん書いてみよう。(その製品が何であるかを示すと同時に、何でないかを示すものがブランドだと、専門家も認めている。)(p.39)

・ちっぽけな仕事はでっかいチャンスだと思え。はじめが「小さい」から、おしまいも「小さい」とは限らない。(p.103)

・きょう、自分を「宣伝する」ために何をやったか。自分が生きていること、立派に生きていること、カッコいいこと、世の中をよくしていることを、世界に(少なくとも近所に)伝えるために何をやったか。考えてみよう。(p.233)

一点に集中しなければ、衆に抜きんでることはできないし、それになにより、もてる力の全てを振り絞って、ただひとつのことに打ち込むことほど、人生の愉悦はない。(p.119)

(2021/01/20読了)

【お金】

『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!』/ 大河内薫 若林杏樹

私も今まで扶養を超えないようにバイトしなきゃ、などど言っていましたが、実際にお金や税金のことを何もわからず不安に思っていました。これはフリーランスがどうやって申請をしたりすると損をしないのかが中心に書かれていますが、そうでなくても節税や年金、副業など学んでおいて損のない基本がわかると思います。そしてとにかく、漫画だから読み進めやすいのがとても助かります。

(2021/01/16読了)

『本当の自由を手に入れる お金の大学』/ 両@リベ大学長

保険費用や税金、投資、副業などについて細かく基本を解説してくれています。お金を貯める・稼ぐ・増やす・守る・使うという5つの観点から、お金にとらわれずに生きるための方法が説明されています。

働くようになったら自分のお金を自分で管理しなくてはいけないものの、なんとなく会社に任せたり業者にいわれるがままに行きてしまうことも多いと思います。ところがそれでは知らぬ間に損をしているかもしれない。正しい情報をもって、自分が損をしていることにも気づかないような生活にはならないよう、勉強していこうと思います。

(2021/01/16読了)

【デジタル / テクノロジー】

『デジタル✕地方が牽引する2030年日本の針路』/ 江川昌史・藤井篤之

地方創生やブランディングという面もあったのですが、AI技術の利用に注目して読んだため、ここに分類しました。アクセンチュアの福島県会津市での取り組みのみならず、地方都市の可能性と個別の特徴を生かした例がたくさん挙げられています。30年後には都心に住むより地方に移住したほうが45%のコストカットにつながるという試算もあり、地方の可能性は人口減少の進む日本では無視できない課題である一方、豊かな生き方のヒントとなるものでもあるかもしれません。

以下、デジタル技術とは直接的には関係ありませんが、言葉のメモのための引用を残しておきます。

「サーキュラー・エコノミー」という言葉をご存知だろうか。日本語に直すと「循環型経済」。地球環境とビジネスが両立するような、いわば再生し続ける経済環境を指す概念である。製品・部品・資源を最大限活用し、それらの価値を目減りさせずに永続的に再生・再利用し続けるビジネスモデルを意味する。(p.84)

(2021/01/17読了)

『Why Digital Matters? "なぜ”デジタルなのか』/ プレジデント経営企画研究会

テクノロジーの進化と人々の生活の変化が叫ばれる時代だけれど、そもそもなんでデジタルイノベーションが起きているのかを理解することのできる本です。日本の製造業の現場の話が盛り込まれており、日本の大企業の大半がまだインダストリー2.5の状態であるというショックな事実も受け止めざるを得ません。一方で、デジタル化の資金の捉え方やビジネスのフレームワークなど、経営的な視点でのデジタル化にどう取り組むかを具体的に探った内容にもなっています。

デジタルの5大特徴とは

1.差分コストゼロ

デジタルの最大の特長は、初期費用はかかるが、初期投資が終わったあとのランニングコストは非常に低い、ということだ。

2.無制限

「コンピューターの能力が足りなくて実現できないものはほぼない」

3.時差ゼロ(リアルタイム)

4.記録・分析・予測

5.明細✕組み合わせによるパーソナライズ

追加コストほとんどなしで、顧客ひとりひとりを識別し、それぞれに対してサービスをパーソナライズできるのが、デジタルの大きな利点だ。

(p.111-116)

また、顧客の課題解決のため、デザイン思考についても語られています。ビジネス思考では業務の改善にとどまり、革新的な変化をもたらすことはできないと著者は言います。デザイン思考とデジタルを掛け合わせることで、現状世界に遅れを取る日本の産業も飛躍的に伸びる余地があるというのです。

(2021/01/20読了)

『みずほ銀行システム統合、苦闘の19年史』/日経コンピュータ

みずほフィナンシャルグループ(FG)が長年にわたって進めてきた、みずほ銀行における「勘定系システム」の刷新と統合プロジェクトが、二〇一九年七月に完了した。本書の目的はその情報システム開発プロジェクトの全貌を解き明かすことにある。(p.2)

という本書です。システムについてわかりやすく書いてあるはずの本なのですが、1回読んだだけではなんのこっちゃというのが正直な感想でした。一方で1つ、システムについて詳細を理解していなくても強く印象に残ったことがあります。それは、IT化やシステムの刷新はテクノロジーに関する問題だと思っていましたが、実際には経営の決定に左右されるものであり、経営者の理解と投資によって支えられているものだということでした。

みずほ銀行の勘定系システムは三行統合の時に再編成されていましたが、統合初日に第一のシステム障害、東日本大震災後に第二のシステム障害を起こすという結果になってしまいました。その後MINORIという現在のシステムに移行するまでの19年について、経営判断から現場のシステム開発までの詳細が綴られています。再度読み、内容の理解を深めたい本です。

(2021/01/23読了)

最後に

おすすめしてくださった方、本当にありがとうございました!

いつも読まなかった分野の本もあり、きっかけづくりとしてまた新しいところに一歩踏み出せたような気がします。興味深い書籍ばかりで、人からのおすすめの偉大さを感じながら読んでいました。

一方読書した内容については、そんなに一度で覚えていられるものではないと思います。よっぽど印象深かった内容以外はほぼ忘れてしまうと言って過言ではないでしょう。

だから、今回は自分で戻って来たい立ち帰れる書籍を持てたことを喜びたいと思います。迷ったときや立ち止まったときにはこれからも戻ってきて、繰り返し読んでいきたいです。ここにある本は私が読んでみてもおすすめの本ばかりなので、ぜひ同じように社会人になる前に読む本を探している方や、ビジネス関連の書籍を読み始めたい方も読んでみてはいかがでしょうか。

最後になりましたが、1万字を超える文章にここまでお付き合いいただいた方、ありがとうございました。

ここまで読んでいただいた方、ありがとうございます。 スキやシェアやサポートが続ける励みになっています。もしサポートいただけたら、自分へのご褒美で甘いものか本を買います。