日本の人事制度の歴史を振り返る~第 2 回: 戦後の混乱期~高度成長時代

皆さんこんにちは。今回は、戦後から高度経済時代における人事制度について、ご紹介し ます。

第1回:人事制度とは何か~日本の人事制度の源流(戦前の人事制度)

第2回: 戦後の混乱期~高度成長期

第3回: 低成長~バブル

第4回: バブル崩壊~成果主義~ポスト成果主義

第5回: 変遷をたどって見えるもの~これからあるべき人事制度は

1.生活給体系の確立

戦時下において、家族扶養的生活賃金、すなわち、生活保障的な賃金の考え方が意図的 に導入されたことは前号でご紹介しました。軍部にとっては、皇族に連なる家族主義とい う戦時プロパガンダに沿うものであり、一般国民にとっても、戦時期の生活苦の中にあっ て、魅力をもつ考え方であったのです。

しかし、現実の生活状況は、非常に厳しいものでした。特に、完全に統制されていた生 活必需品の配給量は、必要生活最低水準を大きく下回っていました。

昭和20年8月15日、太平洋戦争は終結しましたが、戦後における賃金体系は、まさ に混乱の極みに達しました。

敗戦に伴う激しいインフレの波に対処するために、大幅なベースアップが繰り返されま したが、その賃金引上げの方式は無原則的な諸手当の増設によるところが多く、そのため、 当時の一般的な賃金形態は、「低く抑えられた基本給の上に、数多くの、そして不統一・変 則的な諸手当が積み重ねられる」という形態でした。

たとえば、昭和21年8月の電機産業における賃金構成を見ると、諸手当が総額の50% を上回るほどでした。

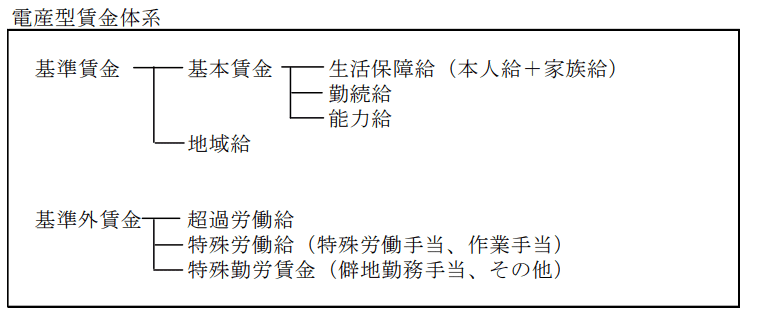

このように混乱しきっていた当時の賃金形態を改め、生活給思想を柱とした理論的体系 付けを行った代表的な賃金体系が、いわゆる「電産型賃金体系」であり、すなわち生活給 思想に基づく賃金体系でした。

昭和21年10月、当時の電機産業労働組合協議会と日本発送電株式会社ならびに全国 8地区の配電株式会社との間に結ばれた賃金協定は、「最低生活保障給+能力給」の原理を 打ち出したものであり、このうち、「最低生活保障給」の面が特に強調されて、戦後におけ る「生活給」賃金思想定着の契機となったものとされています。因みに、この体系の中に 能力給の考え方が盛り込まれていたことは注目に値します。

基本給の算出にあたっては、詳細な生計費実態調査に基づく生計費水準を算定し、年齢 別最低保障給カーブを作成しました。この考え方は、現在でも年齢給を導入している企業 では、年齢給の見直しの際に活用しています。

そして、各年齢別保障給を「最低賃金」と呼びました。これは「一般的な仕事に従事し、 特別な技能もなく経験年数が少なくとも、すなわち能力給や勤続給が皆無に等しくても、 最低生活は営み得る賃金を確保すべきだ」との考え方に基づいているものでした。

この生活給思想は、当時の社会における生活条件が極めて厳しいものであり、国民の大 部分が飢餓的状況にあったため、急速に産業界に受け入れられ、当時のほとんどの労働組 合の賃上げ要求の根拠とされるようになりました。

電産型賃金体系は、多くの企業の賃金体系に影響し、とりわけ電気産業と銀行業に強い 影響を与えたといわれています。

2.職務給の導入と衰退

昭和20年代半ばに入ると、ドッジプランに基づく経済安定化政策が実施され、企業の 体質強化が推進され始めました。更に、朝鮮戦争勃発による、いわゆる“朝鮮特需”によ り、経済は成長路線をたどるようになりました。

経済の安定化や成長が進むと、電産型に代表される生活保障給に対する批判が巻き起こ ってきました。戦後の混乱期において、労働組合に押されぎみであった経営側が、経営体 質強化の動きに乗り出したのです。各種の新しい労務管理技法が導入され、そのひとつと して、「職務給」の考え方が導入されました。

職務給の考え方のベースは、GHQによる、Pay―for―Jobです。属人的でな い仕事基準の考え方とその実証性の高さ(すなわち、職務記述書の作成→職務の標準化→ 職務の評価、の流れ)ゆえに、日経連は職務給に熱を入れ、それに伴い多くの企業が導入 に向けた努力を行いました。

近年、成果主義の台頭とともに、職務給に対する関心が高まりましたが、実は、今から 50年以上前に第一期のブームがあったというのは興味深い事実ではないでしょうか。

しかし、

① もともと日本企業では職務の概念が明確でなく、職務範囲が変化する属人的あいま いさがあり、職務分析が技術的に困難であったこと、

② 中高年男性の賃金が下がるかもしれないという理由から、総評系の労働組合が強く 反対したこと

の2つの理由により、職務給導入の努力は、必ずしもその成果をあげることができませんでした。

更には、昭和28年から定期昇給が導入され、職務給の思想は大幅に修正を余儀なくされました。

当時既に職務給体系の導入を試みていた紙・パルプあるいは私鉄関係の企業の中には、 せっかく導入した職務給を廃止して定昇制に切り替える例が見られました。

鉄鋼3社による職務給の導入(昭和37年)など、後に、職務給が息を吹き返した時期 もありましたが、結局、長続きはしませんでした。

その後、1990年代の成果主義の台頭まで、30年近く、職務給が賃金制度の表舞台 に上がることはありませんでした。

3.定期昇給と春闘

日経連は昭和28年、労働側に「定期昇給(以下、「定昇」)」の導入を提案しました。こ れは、当時の労組の大幅なベースアップ要求に手を焼いた日経連が、安定した賃金制度を 確立することで、労働運動の沈静化をはかるべく導入を奨励したものです。日経連が唱え た「賃金三原則」、すなわち

(1)物価引き上げにつながる賃上げは認めない

(2)企業経理の枠を超えた賃上げは認めない

(3)労働生産性の向上を伴わない賃上げは認めない

にリンクしたものですが、この賃金の安定化に向けた定昇の提案が、同じく日経連が推進 した職務給の発展的な展開にブレーキをかけることになったということは、なんとも皮肉 な話です。

「春闘」は、昭和30年から始まりました。春闘が生まれたのは、日本の労働組合の組 織形態と関係があります。欧米では、「産業別(労働)組合」が中心となり、労働条件改善 の闘争を繰り広げて、大きな成果を得てきました。因みに、この産業別組合は、遠く中世 ヨーロッパの「ギルド」に端を発したものといえます。

一方、日本では、「企業別」に労働組合が組織されているため、経営側との力関係が弱く、 十分な賃上げ要求ができないという弱みがありました。そこで、同じ時期に同一産業の主 要企業で交渉することで、「企業別組合」の弱点を補おうとしたのが春闘です。

春闘は、当時の主要産業であった、炭鉱・私鉄・電産・金属・化学・電機産業等を前面 に出し、そこで得られた成果を社会的に波及させるという意味がありました。実際に、春 闘が始まってからは、「他の企業の賃金水準を自社の賃金水準を決めるときの参考にする」 という経営者が増え、日本の賃金水準上昇に大きな影響を与えました。

現在では、その役割をほぼ終え、死語となりつつある、定昇と春闘が、戦後の生活保障 給体制を、より強固なものにしたといって良いでしょう。

4.近代的な人事考課制度の導入

戦後、賃金は生活保障給をベースとした仕組みが確立されていきましたが、人事考課制 度はどのような展開を見せたのでしょうか。

「生活保障給体系=横並び主義=人事評価の否定」、という構図が頭に浮かびますが、実 は、戦後、人事考課制度は、労組の攻勢期である昭和25年前後にも導入企業があいつい だことから、労組がこの制度を受容していたことが分かります。

戦後、最も早く人事考課制度が導入されたのは、生活保障給で有名な電産賃金体系にお いてでした。内容は情意評価要素が大きな比率を占める、分布制限つきの評定尺度法でし た。

電産賃金体系の浸透は生活保障給の浸透を意味しますが、同時に人事考課制度の浸透も 意味したことは興味深いことです。電産を含む労働組合は人事考課制度の導入には反対せ ず、受容しました。なぜなら、人事考課制度の導入こそ、企業民主化の一環であったからです。

戦後の労組が最も強く要求したことは、工員と職員が企業内で平等に処遇されることでした。人事考課制度の導入は労働者にとっては公正な処遇を意味します。また、米国産で あったということも当時の価値観では、イコール民主主義であり、学ぶべき規範であったからであり、その意味でも受け入れやすかったといえます。

昭和25年前後から人事考課制度を採用する民間企業が増えていきました。労働組合法 の制定やレッドパージに呼応して、経営側が経営権を強化した一環です。日経連は人事考 課制度の推奨キャンペーンを行っています。また、人事院は国家公務員への勤務評定制度 導入を企てましたが、これは円滑には進みませんでした。キャリア組は特権意識を保持し たく、また労組が反対したからです。

また、職務給が衰退すると、職務に関係の薄い評価要素(積極性、協調性、性格的特徴 などの評価要素)が大きな比重を占めるようになりました。

具体的な人事考課制度の仕組みですが。昭和30年頃は、日本では米国における人事考 課制度の発展を受け、「評定尺度法(評価項目それぞれが数段階で示され人事考課者はそのひとつを選択する方法。各段階が文章標語で示されると、「標語評定尺度法」となる)」よりも、「チェックリスト法(多数の評価項目が示され、人事考課者は評価可能な項目にのみチェックを入れる方法)」の方が勝ると紹介されました。

これは、評定尺度法が主観的評価になりやすいとされたためでした。たとえば、安川電機は昭和25年にチェックリスト法を導入し、昭和41年まで使用しました。

しかし、チェックリスト法は普及しませんでした。最大の理由はこの方法が職務分析の 結果を利用する制度であったからです。職務分析が技術的に困難であれば、チェックリス ト法も困難になるからです。

このほかにも、米国で発展した人事考課制度の発展形は殆ど日本には受け入れられませ んでした。例えば、人事考課結果の分布制限の廃止、人事考課結果の本人への通知、納得できない人事考課結果を被人事考課者が再審査機関に訴えることができる、等があげられ ます。これらの仕組みは、近年になって、日本でも採用する企業が増えてきています。

ちなみに、米国における人事考課結果の分布制限の廃止は、次のような説明の中に見い 出すことができます。

「分布制限には著しい欠点がある。分布制限は評価を歪めることがあるが、その理由は、 従業員の成績が完全な左右対称の状態になることは稀であるからである。また、分布制限 は従業員との関係を害することがあるが、その理由は、個人の成績ではなく、理想化され たモデルによって評価が決定されると労働者が感じるからである。分布制限は、通常では 法廷で弁護できるものではない。」

これに対して分布制限を正当化する論調としては以下のものがあります。

「評価者が部下を過大評価するというバイアスを食い止めるために一般に工夫されてい るのは、評価をある分布の中に収めさせ、バイアスを取り除くという方法である。」

5.職務遂行能力に着目した「職能給」の登場

昭和30年の初めより、日本経済は高度成長の段階に入り、労働需要は急膨張を遂げま した。一方、労働力人口の増加率はむしろ低下しました。

このため、昭和35年以降は先進工業国並の労働力不足に陥りました。企業が労働力を 確保するためには、従来の年功的な賃金体系では不都合が生じ始めたのです。

一方で、日本では職務の定義が不明確なため、職務給の導入には技術的に困難が伴いま した。

この状況を解決するための暫定策として、「職務ではなく、職務遂行能力に応ずる給与」、 すなわち、職能給の考え方が現れました。

これは、「本来は職務の価値で賃金を決定すべきところを、職務遂行に必要となる能力の 程度と発揮度によって賃金を決定し、職務分析・評価がなされた後は適性配置することに より、職務給へ移行させればよい」という考え方に基づいたものです。その意味では、当 時は、あくまで職務給の暫定策しての位置づけに過ぎなかったのです。

昭和30年、花王石鹸が初めて職能資格制度を導入し、これを36年に賃金制度と結び つけ、職能給を採用しました。35年4月にはいすゞ自動車、また37年には伊勢丹百貨 店が職能給を導入しました。

職能給は、昭和30年代後半から40年代初頭にかけて、再び勢力を盛り返した職務給 に、とって代わられるのではないかと見られましたが、そうはなりませんでした。

30年代後半からの職能資格制度の形成と40年不況による役職ポスト不足対策として、 ますます、注目を浴びていきました。職能分類・資格制度にもとづく賃金体系としての職 能給の有用性が、各企業で認められるようになったのです。

こうして職能給は、その運用の前提となる職能等級資格制度の形成により、急速に普及 していきましたが、職務の不明確化と能力の客観的評価の困難によって、すぐには十分な 信頼を得ることができませんでした。

一部では「逃げの職能給」といった悪口さえ囁かれましたが、このことは、職能給化が それほど円滑に行われた訳ではないことを物語っています。

しかし、その後、職能給の問題点とされてきた職務の結びつきの弱さと能力の評価基準 の整備が続けられ、46年には職能給ブームが起こりました。

昭和43年10月に日経連労務管理委員会が出した「日経連能力主義管理研究会報告要 約」に、職務遂行能力に関する以下のような記述があります。

「能力とは企業における構成員として、企業目的達成のために貢献する職務遂行能力で あり、業績として顕現化されなければならない。能力は職務に対応して要求される個別的 なものであるが、それは一般には体力・適性・知識・経験・性格・意欲の要素からなりた つ。それらはいずれも量・質ともに努力、環境により変化する性質をもつ。開発の可能性 をもつとともに退歩のおそれも有し、流動的、相対的なものである」

「職務の標準化が遅れて職務給の導入が遅れている場合は、労働対価原理を職務遂行能 力に即し、能力考課によって把握する」

この提唱は、職能給が職務給導入過程における暫定的な措置としか理解されなかったも のの、職能給、あるいは能力主義管理に関する初めての提唱でした。 その後、有名な「能力主義管理(昭和44年)」においては、能力主義管理がはっきりと 提唱されました。あわせて、現在の日本の人事考課の分類である、情意、能力、業績の3つのカテゴリーが確立され、人事労務管理における役割が以前よりも大きくなっていきま した。

日経連もようやく職務給が日本に馴染まないと気づいたのです。

高度経済成長期に萌芽した職能給は、次の低成長時代に更に発展することになります。

6.人事考課の日本化

昭和35年以降、人事考課の日本化が進みました。能力主義管理の展開による人事考課 制度の変容です。

具体的には、人事考課における絶対評価の導入があります。但し、人事考課結果の分布 制限などの相対評価は放棄されず、絶対評価との組み合わせが模索されたのです。

多くの場合、一次人事考課は絶対評価、二次人事考課は相対評価で調整、という形をと りますが、この組み合わせは、最終的には相対評価であるから、相対評価が基本というべ きでしょう。日経連も昭和44年の「能力主義時代の人事考課」の中で、相対評価の必要 性を認めつつも「絶対評価が別に準備されなくてはならない」としました。また、能力主 義管理の体系化は、自己評価制度の導入などにも影響を与えています。

人事考課制度の日本化の負の側面としては、人事考課制度を雇用差別の道具として使用 したことがあげられます。日本的な雇用慣行の中枢から排除された従業員に対して、雇用 差別の道具として使用されたのです。例えば特定の組合に所属している従業員の評価を不 当に低くするというものです。これは、昭和31年頃に愛媛県が教員に対して実施した勤 務不当な勤務評定がその走りといされています。つまり、官が先陣をきり、その後、民間 にも広がっていったのです。

執筆者:下津浦 正則

株式会社マネジメントサービスセンターチーフコンサルタント。1983年一橋大学卒業後、日産自動車株式会社、タワーズペリン東京支店を経て、2002年株式会社マネジメントサービスセンター(MSC)入社。食品、精密機器、建設、不動産、流通、保険と幅広い業種を受け持つ

第1回:人事制度とは何か~日本の人事制度の源流(戦前の人事制度)

第2回: 戦後の混乱期~高度成長期

第3回: 低成長~バブル

第4回: バブル崩壊~成果主義~ポスト成果主義

第5回: 変遷をたどって見えるもの~これからあるべき人事制度は

会社名:株式会社マネジメントサービスセンター

創業:1966(昭和41)年9月

資本金:1億円 (令和 2年12月31日)

事業内容:人材開発コンサルティング・人材アセスメント

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?