タンドリー・チキン【2】 タンドール料理の源流

インド食器屋「アジアハンター」の店主・小林真樹さんが、食器買い付けの旅や国内の専門店巡りで出会った美味しい料理、お店、そしてインドの食文化をご紹介します。

「インドでタンドールがある家庭は富裕層だけ。だからナンやタンドリー・チキンは一般家庭には浸透してなく、庶民はチャパティを食べる」

これは高級路線のインド料理店が世に出ていく過程で創り出されたある種の物語である。提供する料理の付加価値を高めるために、タンドールという調理設備そのものにも「高級な」イメージが付与されたのだろう。確かにかつて一度だけ、インドの大金持ちの邸宅でホームパーティー用の「自家製」タンドールを見たことがある。ただしそれはかなりイレギュラーなケースで、一般的にインドでは庶民層・富裕層問わず自宅にタンドールを所有する人は少ない。では、インドの外側ではどうだろう?

インドで使われているタンドールの源流をたどっていくと、イランやアフガニスタンで現在も厨房設備として日常的に使用されているタヌールに行きつく。残念ながら私はイランやアフガニスタンで直接目にしたことはないが、写真や動画で見る限りその構造は床下を掘り、捏ねた粘土をスレート状にして敷き詰めて大きな壺状にするだけの至ってシンプルなもので、とても「富裕層クラスだけ」が所有する特別な設備とは思えない。日本国内で知り合ったイランやアフガニスタン出身者に聞くと、テヘランやカーブルなどの都市部の狭小住宅では設置されないが、農村部では今も現役で活躍する、あたかもインドにおけるかまどのような存在のようである。一部の遊牧民などの非定住者を除き、タヌールはきわめて日常的な調理設備であり、決して富裕層のものではない。むしろ逆だ。

食事時が近づくと各家に備えられたタヌール内に薪火が投入され、火の勢いが安定したころ合いを見計らって内壁にナンが貼りつけられて焼かれる。それがイランやアフガニスタンの農村部の日常風景だ。しかしタヌールでの調理はそれだけで終わらない。せっかくわざわざ火おこしして作った火種をなるべく長く有効利用するべく、さまざまなものが調理される。アフガニスタンでは、タヌールの開口部に鉄棒を渡してヤカンを置くのはごく当たり前。ナンを焼き終えたタヌールの内部の火床に五徳を置き、その上にディグ(鍋)を置いてシュルヴァ(スープ)や肉野菜の煮込みまで作ってしまう。ガスコンロのように、調理が済めばつまみをひねってパッと消火出来るわけではないのだ。土製の壺にトウモロコシ、豆、小麦粒を入れてフタをし、練った小麦生地で密閉して火床に置いておくと、翌朝には柔らかく蒸しあがっている。これは現地では「ダム・カルダン」と呼ばれる調理法だが、同様の長時間調理をインドでは「ダム・プクト」と呼ぶ(参照『アフガニスタンの料理 -ナンとタヌール・めしとかまど-』柳本杳美著)。またイランの田舎でも朝方、タヌール内の残り火に金属製の容器に入れたジャガイモやトウモロコシを置いて温め、バターを塗って朝食にする食べ方があるという。これなどは石焼きいもに近い。

話をタンドリー・チキンに戻すと、かのクンダン・ラールが「発明」したとされるタンドリー・チキンは、元来ナンを焼くための設備であるタンドールで鶏肉を焼いた点が斬新だった。しかし少なくともアフガニスタンの例をみると、タヌールの中でこのように(鍋料理ではあるが)肉料理が日常的に作られているのである。インドの大衆食堂の厨房をみるとわかるが、肉料理を調理する鍋とタンドールは隣接している。ニハーリーを調理する鍋の隣では、別の調理人がタンドールでナンを焼いているのだ。つまりナンバーイーのような専門業者と違って、食堂の厨房内にはナンを捏ねる前の生地と調理される前の肉類とがきわめて近い場所に配置されている。さらにクンダン・ラールが生まれ育ったアフガニスタン文化の只中の地ペシャーワルは羊の串焼きが名物だ。今もペシャーワルにはナマク・マンディーと呼ばれる食堂地区があり、通りの左右を埋める串焼き屋から昼夜を問わず羊を焼く煙がもうもうと立ちこめていて通行に支障が出るほどである。

つまりもともと自宅のタヌールで肉料理をする習慣のあるアフガニスタン文化の只中で生まれ育ったクンダン・ラールが、やはり当地の名物である羊の串焼きを焼くような感覚で、タンドールの中で鶏を焼くようになったというのはある意味ごく自然な流れだと思われる。おそらくこれがタンドリー・チキン「発明」の背景だろう。

しかしそこでまた一つ新たな疑問が湧きおこる。一台のタンドールで調理時間の異なるナンと鶏を同時に焼くことは難しいのではないだろうか。そう思って、かつてデリーの名店カリームのタンドール番として勤務していた経歴を持つ、東京・大森のインド料理店Mashalのフセインさんに話を聞いてみると、こう教えてくれた。

「カリームの厨房ではナンやローティー用のタンドールとタンドリー・チキン用のタンドールは別々に存在していました」

インドではある程度の規模の店ならナン用とチキン用とで二台のタンドールを使うのだ。ちなみに焼きあがったタンドリー・チキンはナンではなくタワー(鉄板)で焼くルマーリー・ローティー(布のように生地の薄いローティー)と合わせるのが一般的である。

厨房内の面積的な問題もあって、日本のインド料理店ではタンドールはたいてい一台のみ。その一台のタンドールをうまくやりくりしながらナンとチキン、さらにはパニールや野菜などを焼き分けている。しかし一部の店の中にはあらかじめタンドールで焼いたチキンを冷蔵し、客の注文が入ると油を数滴ふってレンジでチンして出すような店も少なくないそうである。

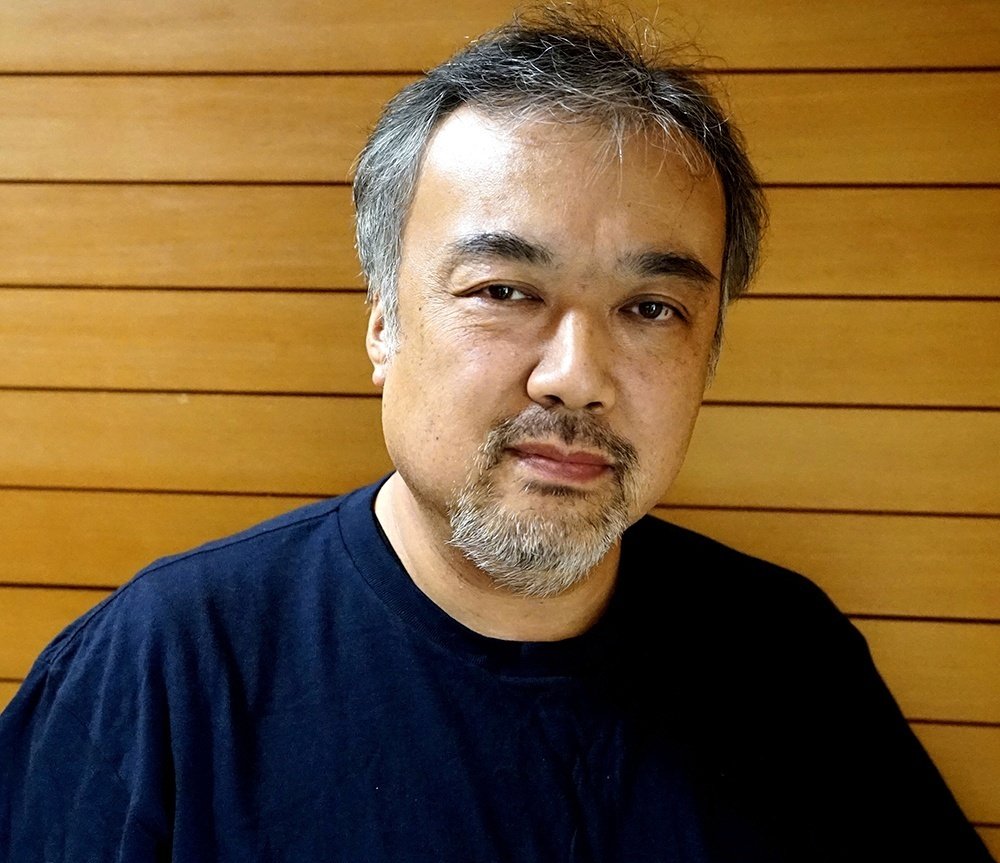

小林真樹

インド料理をこよなく愛する元バックパッカーであり、インド食器・調理器具の輸入卸業を主体とする有限会社アジアハンター代表。買い付けの旅も含め、インド渡航は数えきれない。商売を通じて国内のインド料理店とも深く関わる。

著作『食べ歩くインド(北・東編/南・西編)』旅行人『日本のインド・ネパール料理店』阿佐ヶ谷書院

アジアハンター

http://www.asiahunter.com

「インド食器屋のインド料理旅」をまとめて読みたい方はこちら↓