四つの季節

ある画家の絵を見た時、それは壁から飛び出しているようにも、吸い込まれるようにも見えた。

その絵は、画家の生きていた証拠であり、現代に生き続ける遺産になって、観る人を勇気づけてくれる。

その色彩、その筆つき、そして力強さ。その画面は動かない、そして写真でもない、声も音もない。

あるのは、光だ。

ー夏ー 「父のひまわり」

やっぱり、来るんじゃなかった。

少し後悔するほどに長い行列が見えた。

お世辞にも有名とは言えない、地方の小さな美術館なのに。

梅雨の終わり、うだるような暑さにもかかわらず、何時間も外で待たなければいけない。容赦なく照りつける日差しが、夏の訪れを知らせていた。

「ゴッホが来るから、遊びに来てよ」

久しぶりの父からのメールには、まるで友人のように、日本で絶大な人気を集めるオランダ人画家の名前が記されていた。

その力強い筆致もさることながら、悲劇的な人生とともに、日本人の心に刺さる芸術家として、多くの人に親しまれているゴッホ。

日本の伝統美術である浮世絵を、模写したり、背景として作品に描いたことで、親日的な画家の代表格として認識されている。

ゴッホに惚れ込み、勤めている美術館で企画展をするのが夢だった父が、長い時間をかけて準備を進めてきたのが、この展覧会だった。

ゴッホと聞けば、日本中どこからでも人が来ると笑っていたが、ほんとうにどこから湧いてくるのか、そんなふうに感じるくらいに長い列が続いていた。

意地悪をいえば、開館以来の人群れなんじゃないかと思う。

今回の目玉は「ひまわり」らしい。

ゴッホは、ひまわりをモチーフにした作品を何枚か描いているが、中でも有名なのは、花だけでなく、背景もまた黄色い、画面が黄色に染められた作品だろう。

切り花のひまわりたちは、無造作にあちこちを向いているが、花瓶にいても、そして絵の中にいても、その生命力が溢れ出ている。

日本ではあまり知られていないことだが、ゴッホがひまわりを選んだ理由について、専門家の間では、今なお議論が白熱している。

西洋では、ひまわりのモチーフを「キリスト教における、神への敬虔さ」として描くことがあるのだという。向日性と呼ばれている花の特徴が、神のことを真っ直ぐに見つめ続ける敬虔な信徒の姿と重ねられているのだ。

実際のところ、ひまわりの花自体には向日性はない。光合成をしている葉が、その役割を担っているのだ。たまたま重たい頭である花が傾いてしまうために、そんな風に見えるのだろう。

ゴッホには、若い頃、神職を目指して挫折した苦い経験がある。神への憧れを、自らの糧として生きていくことができなかった苦しみは計り知れない。しかし、いっとき、そのひまわりに何かを託すように筆を走らせた時期があったのは、まさに神の思し召しなのかも知れない。

・・・いつのまにか、父のように語るようになってしまった。そんなふうに”教育”の行き届いた息子に、僕は育ったわけだ。

父は、僕が芸術系の仕事に就くことを望んだ。でも僕は、数の美しさに惹かれ、数学を研究するという名目で大学院の研究室に所属していた。毎日のように研究室に篭っていた僕を案じて、父が誘ってくれたのだ。

長く伸びた行列に加わり、少しずつ前に進む。手元のスマホ画面に呼び出したアートジャーナルのサイトには、この展覧会の記事が掲載されていた。

関係者だと言えば通用口から入れる、そんな父の言葉を信じなかったわけじゃない。でも、まだ見たことのない「ひまわり」には、きちんと時間をかけないと受け取れない何かがあるんじゃないかと思っていた。

残念なことに、日本人は、有名な絵しか観ない。

それは、知っている絵だけを確認するような作業で、企画展に来ても、わかりやすく人だかりができる。

広くない館内もまた、むっとする熱気だった。希代の天才と出会える高揚感か、それとも単に人が多すぎて空気が温まってしまっているだけなのか。

ふつう、絵画の保護のために幾分涼しく空調を入れるはずだ。やれやれと、父の困った顔が浮かんでくるから、まだ僕は父に期待しているのかも知れない。

ひときわ来場者が集まっているらしき場所から、嘆息や、小さな歓声が聞こえて来る。普段なら隔てられているであろう展示室が、繋がっていて広くなっているものの、メインだけで一室のようなレイアウトはできなかったのかも知れない。

「ひまわり」を正面から見たい。

足元に注意しながら、人垣をかき分けるようにして進む。動かない絵を見るために、多くの人が動いている。父は言っていた。

絵は動けない、だからこの役割が必要なんだ

・・・

その絵は、光の洪水だった。

眩しくて目が開けていられない。

図録で何度も何度も見ていたのに、実物の圧倒的な存在感が、あまりにも眩しい。

眩しさに目をこすると、涙を流していた。

信じられない。

これが、あの「ひまわり」なのか。

おまえは生きているか!

画家の叫び声が聞こえてくるようだ。

精神を病んで、逃げるようにこの世を去ったという画家の、どこに、これほどまでに生きようとする力が込められていたのだろうか。

生きたくても生きられない、それは画家も、切られたひまわりも同じだったけれど、いまここで、多くの人の目に留まり、生き続けている。

自らの命を削るように、作品に命を分けるように、彼は絵の具に力を込めたのだ。

絵を描きあげるごとに、彼の命の炎は小さくなっていったけれど。

永遠の夏に閉じ込められたひまわりたち

そんなふうに父が言っていた、その絵の前に立っている。

こんな近くにいるなんて、夢のようだった。

いや、違う、これは立派な夢だ。

父が、夢を叶えたのだ。

愚直に追い続けて、ようやく叶った、そんな夢だ。

とても眩しかった。僕の夢は、叶えられるだろうか。

ミュージアムショップで図録を手に取り、レジまでの行列に並ぶ。パラパラとめくると、華やかな絵に混じって、スケッチや素描が目に留まった。

天才なんかじゃない、努力の人だった・・・と言っていた意味が分かる。

建物を出ると、スマホが震えた。

ありがとな、会いに来てくれて。

俺の友だちを、やっとお前に紹介できたよ。

照れたように笑う、父の顔が浮かんだ。

文中画像

『ひまわり』1889年 フィンセント・ファン・ゴッホ

(画像素材:©︎パブリックドメインQ)

ー秋ー 「弟に宛てた手紙」

1885年、オランダのニューネン。

ひとりの画家が、1枚の絵を完成させた。

やっと、やっと、描けたぞ。見てくれ、テオ。

天井から吊るされたランプの灯は、せまく埃っぽい室内を照らし出している。

クロスのない簡素なテーブル、そこに置かれた大きな皿には、茹でたジャガイモが盛られ、白い湯気が立ち上っていた。温かな食卓。

泥がついたままの服を着た農民たちは、みな痩せていた。疲れ切った顔は、その絵をさらに暗く感じさせている。

決して楽ではない、農民の家族たちのささやかな食事の様子だった。

俺は、いつものように弟のテオに手紙を書いた。

いくつものスケッチを繰り返し制作していることは、すでに何度も手紙に書いていた。画商の弟からの返信は「本格的に描いてはどうか」が続いていた。

まったく憎らしい弟だ。スケッチを繰り返していたのは、自分の絵に自信がないからだと、見抜いていたんだ。

でも、俺の絵に可能性があると信じ切っていたのも弟だけだ。

完成した作品を、心待ちにしているはずだった。待たせたな。

スケッチを描いた、何枚も、何回も。土を掘るその手は、俺が絵を描くその手と同じ手のはずなのに、絶望的に違った。その違いは何か、手を描けば、真実が描けると思った。

道具を持つ手、握った手、開いた手・・・、関節の表現や、皮膚の皺、見えるものだけではない、その骨格や血管も描き取りたかった。様々なものが並んだ絵を描くのは、ずっとずっと怖かったんだ。

弟に会いたい、でも遠すぎる。だから、この絵とともに、手紙が俺たちをつないでくれる。

元気か、テオ

俺は描いた。

真実の農民の姿を、描いたんだ。

「農民が種を蒔いている土で描いた」

と言われている、偉大なミレーのように。

俺も現実のものを写し取った。

「皮をむいていない、まったく泥だらけのジャガイモの色」

それが、俺のこの絵なんだ。

兄さんから送られてきたのは、荒削り、未熟、そんな言葉が相応しいような、そんな絵だった。ともすれば、暗鬱で不安な雰囲気が漂ってもいた。

でも、僕がずっと待っていた、ひとつの作品に構成した絵だった。その完成の喜びはあったが、兄さんならまだまだ描ける、そんなふうに思った。

ひと目見た知人は、兄さんの苦心は知らずに、暗い画面に幻滅したのか酷い言葉を寄せた。僕への手紙でミレーを引き合いに出したのが、さらに気に食わなかったらしい。

「ほんの表面を描いただけ。動きがない。天才画家を引き合いに出すなど烏滸がましい。この絵は、芸術に値しない。」

兄さんには、伝えるべきか迷ったが、大切なお客の言葉だ。画商として作家を激励するのも、仕事のうちだ。素直に喜べない、そんな手紙を読んだら兄さんはきっと怒り狂うかも知れない。

大切だったはずの友情も、断ち切られた。

でも、兄さんは諦めなかった。僕は嬉しかった。

ずっと現実を見つめ、画面には理想を求めつづけた。まだ知らない理想の地を希求し、命をすり減らして作品を生み出し続けた。

あの日、重苦しく農民の顔を照らしていた灯は、やがて華やかな夜のカフェを彩る灯になる。キラキラと世界を照らす、星々の灯になるんだ。

兄さんが描くその灯は、僕だけじゃなく、この絵を観た人に幸せにできる。

そう信じているんだ。

描き手と売り手、

絶望と希望が、

僕ら兄弟をつないでいたのかも知れない。

文中画像

『ジャガイモを食べる人々』1885年 フィンセント・ファン・ゴッホ

(画像素材:©︎パブリックドメインQ)

ー冬ー 「名前」

「お姉ちゃん、お誕生日、おめでとう!」

私が、物心ついた時から、その絵はリビングの壁にあった。家族が増えて、暮らす土地が変わっても、リビングの壁がその絵の居場所。

美術の教科書を見たけれど、その絵は見つからなかった。美術館にも、なかった。

その絵は、その壁にぽっかりと口を開けた、窓のようだった。

温かな朝、風景のない真っ青な背景に、白い小さな花をいくつか咲かせた枝が、幾本も伸びている。

何の花?誰が描いたの?

そんな疑問は絵の前だけで、賑やかな声にかき消されて、私の現実が目の前に広がる。妹や弟たちの面倒を見ていたらすぐに1日は終わり。その絵はいつだって、そこにあるだけ。

私は、5人兄弟の最初のひとり。賑やかな兄弟たちにとっては、姉でもあり、ママでもあり、時にはパパかも。

最後のひとりは5年前に生まれた弟。あのとき、私もこんなに小さい始まりだったなんて、信じられなかった。いまは、みんな生意気盛りだけどね。

そう、壁の絵の話だよね。

若い頃は、ストイックなマラソンランナーだった父や、山ガール改め、登山家として山を求めて世界中を駆け回っていた母。そんな二人が、美術に興味があるなんて、これっぽっちも思えない。

でも、私が10歳の誕生日に、父に聞いた。

「これか?父さんの尊敬する人にもらったんだよ。描いたの?んー、たぶん外国の画家だろうなぁ。聞くのは失礼かと思って、もらった時には聞けなかったなぁ」

「かわいいし、絵が飾ってあるとお金持ちっぽいじゃない?」

あのさ・・・母は、もっと知らなかった。

絵が飾ってあるからって、ウチはお金持ちじゃない。それに、この絵は本物じゃなくて複製。誰か教えてよ、この絵は誰が描いたの?

大学生になったとき、シラバスに”美術史”ってあったから、試しに聞きにいった。教授らしくない、近所のおじさんみたいに優しい雰囲気の先生だった。

先生が言うには「画家が描きたいモノを描いている」わけではなく「描きたいコトを、絵を通して表現している」らしい。へー。

絵の上手い人が、お金儲けのために描いていたんじゃないんだ。にしても、描きたいコトって何だろう。例えば政治への批判とか、理想の社会とか?

その先生は、普段は小さな美術館でキュレー・・・何だっけ、そう、学芸員をしているのだとか。

「自分では動けない絵のために、僕みたいに伝える人や動かす人がいる」って言ってたの、あれ良かったな。

さっそく、美術の奥深さを見せられてしまった私、一般教養の履修登録画面に、その講義名を入力した。

美術史は、歴史と共に作品群をなぞっていくのと、画家の研究がもう一つの目的だった。当たり前だけど、講義では画家ひとりひとりについて話すことは出来ないから、自分で調べるんだって。

それは、夏期課題や冬期課題(冬休みにも宿題があるなんて!)でレポート書かなきゃ単位をくれない。

それなら、家の壁に飾ってある絵を描いた画家にしたい!と思ったけれど、相変わらず誰が描いたのか分からなかった。

「へー、それならさぁ、ゴッホはどう?ウチのクラスにさぁ、いっぱい絵がある、めっちゃ重たい本があってさぁ。担任、数学の担当だけどゴッホが好きなんだって。」

受験生の妹は、数学が苦手だったはずなのに、数学の話題が増えたような。数学が好きになったのか・・・違うか。

決めた。初心者らしくいこう。

妹が、そしてきっと多くの日本人が好きな、オランダ人画家のフィンセント・ファン・ゴッホにしよう。

大学の図書館には、資料がいっぱいあった。

ゴッホは、結構若くして亡くなっていた。驚いたけれど、精神を患っていたのに創作活動を続けていた、というのがもっと衝撃的だった。

なるほど、何か言いたいコトがあったのかも。

先生が「ゴッホ展があるとどんな美術館でも長蛇の列ができる」と言っていたのは、画家の生き様を美しさと捉える日本人ならではの共感のしるしなんだ。

そうそう、”青の時代”と名付けられた時期の作品群の面白さは、これまで何度か美術館でも感じてた。人によっては、それを「異常性」とかって例えるけれど、私にはそれが絵本の挿絵のように見えて「ファンタジー」だと思った。

暗い夜道だけれど、月が照らす糸杉の道は、何かワクワクが隠れているような、そんなふうに見えたんだよね。

弟夫婦に子どもが産まれた時、彼は一枚の絵を贈った。

その一文を読んで、本のページをめくってみると、思わず声を出してしまった。

「え!・・・あ!」

大学の図書館で、頓狂な声をあげてしまった私への視線は、もちろん冷たい。

そこには、あの”壁の絵”と同じ絵があった。うそでしょ。外国の画家って、ゴッホじゃん、めっちゃ有名じゃん。

それにしても、この絵は、青の時代の終わりの頃の作品だった。命が尽きてしまうのを悟っていたわけではないはず。まさかもうすぐ死ぬなんて思っていないよね。

でも、その作品は温かくて、優しくて、柔らかい、気持ちが込められていた。

冬の終わり、その花は静かに一つ一つ咲いて、春の訪れを知らせてくれる。

赤ちゃんの誕生は、ゴッホにとっても春のように温かな希望の命だったのかも。

長女歴の長い私としては、下の兄弟が生まれることは、なんだかんだ言っても、嬉しかったな。ゴッホとはちょっと違うけど、お祝いというか感謝みたいな気持ちかな。

ゴッホは、ずっとずっと大切に思っていた弟に、もっともっと大切な命が生まれて、喜びと期待を込めたんだ。

おめでとう、なんて恥ずかしくて言えないから、絵に描いたんだ。

大学から帰ると、久しぶりに家族のために夕食を作った。メニューはポテトサラダ。じゃがいもを食べていた農家の絵を見て以来、じゃがいもがマイブームだ。

あれは、下の弟が生まれた年くらいだった。私が中学生の頃、世界的な感染症で学校に行けない日々が続いた時、料理にハマった。

なんでも美味しそうに食べる家族がいるから、作りがいがある。

ググってみたら、アーモンドの花言葉は「希望」だって。

そして、私の名前も「希望」と書いて”のぞみ”。

きっと、芸術に詳しい、そしてゴッホのように情熱的な人が、この絵をプレゼントしてくれたんだろう。いつか、会えるかな。

誕生日にもらった絵を眺めながら、一人暮らしをしてみたいと、ふと思いついてしまった。私も、大人だ。

そして、旅が好きだった両親も、一人暮らしは旅の出発であり延長だと、何かカッコイイこと言って許してくれた。

家族の元を離れるのは、ちょっと辛いけれど、ちょっと楽しみでもある。まぁ、いつでも戻れる家があることが、旅の醍醐味だと誰かが言っていたし。

引越しの日、壁にあった絵をプチプチで包む。まだフタをしていないダンボールに入れようとしたけど、やめた。

「ほんとうに大切なものは、トラックに載せずに、ご自分で持って移動してくださいね」

見積もりに来た引越し屋さんが言ってた。引越しは一生に何回かしかないけれど、引越し屋は毎日引越しです、と笑っていた。

春から、その絵は居場所を離れて、一緒に旅をすることになった。

ハタチの私と。

文中画像

『花が咲くアーモンドの枝』1890 フィンセント・ファン・ゴッホ

(画像素材:ウィキペディア)

ー春ー 「さくらは僕らを」

僕は、ゴウと京都にやってきた。

東京から新幹線に乗って。それは、社会人になって迎える二度目の春だった。

ゴウは大学のサークルで出会い、同じゲームが好きで意気投合して、まるで幼馴染のように仲良くなった。

僕は就職活動に難航して、ようやく内定を得られた物流会社に就職していた。引越しの営業として配属され、見積もりのため引越しをする家を訪問したり、作業の応援に出たり、毎日忙しくしていた。

特に、春は引越しの書き入れ時だ。外から見れば”引越しシーズン”なんてカッコイイ呼ばれ方をしているけれど、中の人は”繁忙期”であって、作業が立て込んで休めないのだ。

あとにも先にも、あんなに大変な春はなかった。怒涛の日々が終わった時、もらった休みは、たった2日だった。

ゴウはもともと土日や盆暮れ正月に仕事がある職だったので、平日が休み。たまたま、その休みが合うことが分かり、京都に行くことにしたのだ。

「お!テル、ガタイ良くなったな。筋肉ついた?」

品川駅で待ち合わせるのも、つい数時間前に決めたことだった。

宿だけ予約して、お互いにガイドブックを買う時間もなく、家にあった数年前のものを持ってきて「テルの本、古いなー」「そっちも、全然新しくないよね」と笑い合った。

甘い物が好きな僕たちは、車内販売のアイスクリームを食べていたら、もう着いた。

忘れていた。そこは、京都だった。

春の京都は、桜の季節を迎えていた。

清水寺、祇園、哲学の道、嵐山、どこに行っても人が多かったが、そんなことが霞むくらい桜が美しかった。社会人として厳しすぎる繁忙期の洗礼を浴びた僕たちには、その景色は眩しすぎた。

こんなにも京都の桜が素晴らしいものだとは。

温かな夜、宿に近い知恩院の奥にある円山公園を散歩した。

公園を埋め尽くすように、若者たちが花見をしていた。大きな声をあげて笑い、赤い顔がたくさん並んでいた。花見と言う名の外飲みは、懐具合の寂しい大学生には、定番の宴会のやり方でもあった。

春は”新歓”の季節、花見の名所は格好の集合場所だった。賑やかな声が聞こえてくる。

ふと大学に入学した頃を思い出した。学校のそばにある外堀公園で、ここにいる学生と同じように花見をした。毎年、桜の木の下で、春の夜を過ごした思い出は、忙しい社会人生活とは対照的に、懐かしくのんびりとした記憶だった。

社会人になってしまったという後悔のような気持ちと、学生時代の懐かしさを感じて、すこし寂しくなった。

「テル・・・やっぱり、京都の春っていいよなぁ。でも、少し寂しいな。ほんの一年前、俺らは学生だったのに。」

ゴウも同じように思ってたのか・・・賑やかな園路を歩いていく。春の京都は桜やお寺のライトアップも盛んだ。観光と歴史がうまく混ざり合い、どんな季節でも、来る人を歓迎してくれる。

頭の上の桜の花に気を取られて、何かにぶつかってしまった。驚いて「すみません!」と謝ると、そこには青い目をした男の人がいた。なんだかすごく驚いたようにこちらを見て、すぐに視線を上げて周囲を見回していた。

もう春だというのに、季節外れの重たい色のコートを羽織って、ひとりで来ているようだった。

一瞬緊張したゴウと僕は、その人に目礼すると、その場を離れた。

「テル、いまの男の人急に目の前に出て来なかったか?」

「ちょっと変だったよね、あの人自身も驚いてたみたいだし」

公園を歩いていくと、ひときわ明るい場所に出た。階段から顔を上げて、思わず歓声が漏れた。

息を呑む光景。

夜の空にしらじらと照らされた桜が、視界を埋め尽くしたように見えた。円山公園の主、樹齢90年以上とも言われる枝垂れ桜が、まさに満開だった。

「マジかよ、おい・・・テル、これ桜だぞ。」

暮らしている地元の桜でさえもゆっくり見られなかったのに。こんなにきれいな桜に会えるなんて。

「これは・・・すごいね」

ゴウにも、そして京都にも、言葉にならない感謝の思いを心の中で重ねた。目の前の桜が、じわりと滲む。汗ばんだ額を拭うフリをして目元にハンカチを当てた。

おつかれさま!大変だったね!

温かな風が吹いて、誰かの声がした。隣をチラッと見たけれど、ゴウはずっと桜に見入っている。あれは、風の音だったのか。きっと僕は、誰かにそう言ってもらいたかったのだ。

社会人一年目は、とてつもなく忙しかった。覚えることの多さよりも、我慢することの辛さが沢山あった。僕が僕でなくなるようなあのとき、この桜が待ってくれていたのかも知れない。

賑やかな声は相変わらずしていたけれど、その場所はとても静かだった。春の風に揺れる枝垂れ桜は、雪のように白く輝いていた。

不意に、背後から声がして、振り返った。さっきの男の人が、立っていた。

「アモンドツリー?」

つぶやきなのか、こちらに聞いているのか分からなかったけれど、そう聞こえた。

アモンド、アーモンド・・・いや、あれは桜だから・・・

「ノー、チェリーブロッサム、ええと、ベリーオールド」

迷っている間に、ゴウがスラスラと答えてしまった。

男の人は、一瞬こちらを見たけれど、その表情は驚いたままだった。目を見開いて、居ても立っても居られない様子で、木に近づく。桜を囲む柵から身を乗り出すように、桜の花や枝に見入っていた。

ゴウに小突かれて我に返る。

「おいテル、あのオッサン、桜・・・初めて見たのかな」

男の人が、囲いにそって歩き出した。もしかしたら、囲いを乗り越えているんじゃないかと不安になって、その後を追うように歩きながら様子を伺うと、・・・いなくなっていた。

男の人がいるはずの場所には、ライトアップ用の大きな投光器が斜め上を向いて、花を照らしていた。

あくる日、帰途に就いた新幹線で、僕はちょっとした可能性を思いついた。

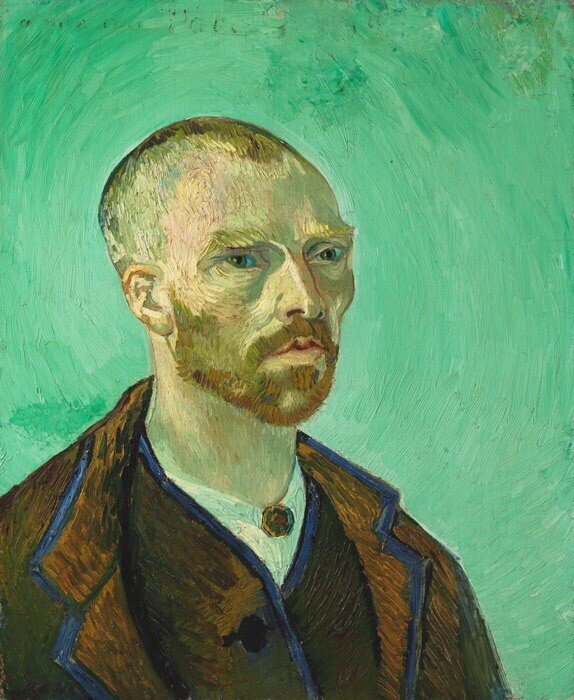

「昨日の“オッサン”、何となくゴッホ、画家のゴッホに似ていた気がして。浮世絵を模写したり、日本に憧れていたと言われてててね・・・この自画像なんて、昨日の男の人に似てると思わない?」

まじまじと画面を見つめていたゴウは、唇に当てていた木のスプーンをペロリと舐めた。

「あれ、なんでそんなに詳しいの?」

「あ、仕事でね、見積もりに行った家にゴッホの絵があって。桜かなと思って聞いたら、アーモンドの花だったんだ。で、どんな顔だっけって調べたのがアルバムに残ってた。」

「へー。昨日のオッサン、ちょっと怖かったよなぁ」

行きと同じようにアイスクリームを食べながら、昨晩の緊張感を思い出して笑った。

僕が、ようやく溶けてきたアイスクリームと格闘しているうちに、隣の席では、船を漕ぎ始めた。さっきの会話の続きは、もうないかも知れない。でも、まさかと思いつつも、そんなことが起こっていたら素敵だと思う。

彼は、ゴッホは、憧れていた日本に来ることができたのかも知れない。

話し相手は寝てしまったし、何となく手持ち無沙汰になって、目を閉じる。

あっという間の京都だったけれど、円山公園の桜には涙が出てきた。ほんとうに圧巻だった。たぶん、来年や何年後かに来ても、もう経験できないだろう、かけがえのない景色だった。

疲れに身を任せて、旅の景色を思い返す。

昨夜は、ほんとうに夢のような体験だった。

あと1時間くらいで東京に着く頃、ゴウも僕も、心地よく寝息を立てていた。車両の出入口の上にある電光掲示板には、ニュースが流れていた。

【芸術ニュース】オランダの画家、ゴッホが描いたとみられる未公開作品を発見。鑑定家「日本の桜のような花が描かれている」/アートジャーナル

その旅は、まさに奇跡だった。

文中画像

『坊主としての自画像』1888年 フィンセント・ファン・ゴッホ

(画像素材:©︎パブリックドメインQ)

「四つの季節」

ー了ー

参考文献:

「ファン・ゴッホ 日本の夢に賭けた画家」圀府寺司(2019年)

「たゆたえども沈まず」原田マハ(2017年)

「リボルバー」原田マハ(2021年)

#創作大賞2022 #ゴッホ #創作 #ショートストーリー #アート #絵画 #親子 #家族 #出発 #京都 #季節 #旅

最後まで読んでいただき、ありがとうございました! サポートは、子どもたちのおやつ代に充てます。 これまでの記録などhttps://note.com/monbon/n/nfb1fb73686fd