【農業支援】日本の農業は弱い?サポートするべき?どうやって?

コロナで品切れを続出させるスーパーを見て「流通が混乱したり海外からの食糧の輸入が止まったりする可能性は0じゃない」「自給率が低いと言われる日本で、海外からの輸入が一時的にでも止まってしまったら、どうなるんだろう? それまでに、なにかできることはないのかしら」と思いました。

地産地消の野菜は希少で高価?

コロナをきっかけに、スーパーの物流が混乱しました。今回はカップ麺などの保存食がなくなる程度で済みましたが、大地震・テロ・戦争・宇宙人の侵略など、今後もっと突発的で大きな問題が起きる可能性もあります。

食糧難になりかねないくらいの深刻な混乱を予防するためには、どうすれば良いんだろう? と考えて、パッと思いついたのが地産地消でした。

地元で収穫した食材を地元で消費する習慣があれば「北海道からジャガイモが届かない!」とか「アメリカから小麦が届かない!」とか、流通のことで悩む必要がなくなると思ったんです。

でも、地産地消の野菜は少し高いイメージがあります。オーガニック・地産地消を売りにしているレストランや、スーパーの片隅にある地元農家の野菜コーナーでは、普通の野菜よりも少しだけ値段を高く設定している印象だからです。

地元で収穫する野菜は希少で新鮮だからお値段が高いのかな、と仕方なく思う気持ちもありましたが、若い世代は「地元で収穫した野菜」にも「質の良い野菜」にも、そんなに興味をもっていないと思います。

高齢者だけでは、第一次産業の持続的な支援ができません。地産地消の習慣を付けて地元の生産者さんを支えるためには、若い世代も積極的に地産地消の農産物を手にできるような工夫がもう少し必要なんじゃないでしょうか。

ただ、安易に値段を下げると生産者さんが困ってしまうと思います。「値段を下げずに野菜の価値を上げること・毎年安定した量を生産し続けること」って、難しいんでしょうか。

日本の食料自給率って、別に低くない

まず、日本国内で毎年安定した食料を供給できるだけの土壌があるのかを調べてみました。全然可能だと思います。日本って自給率、低くないです。

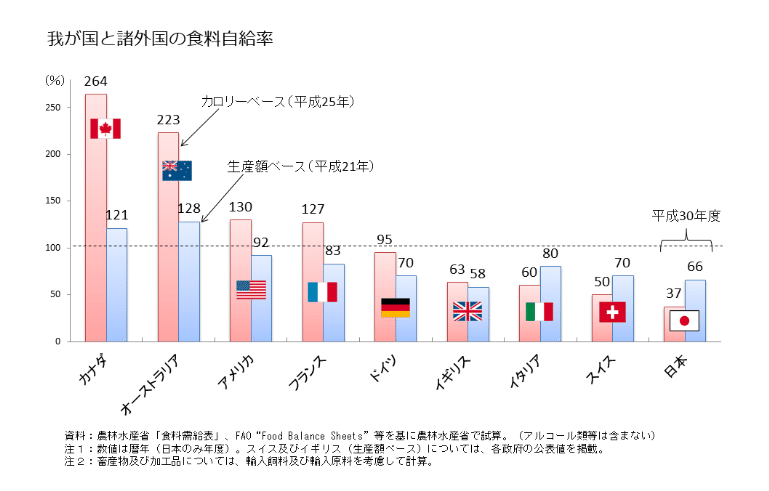

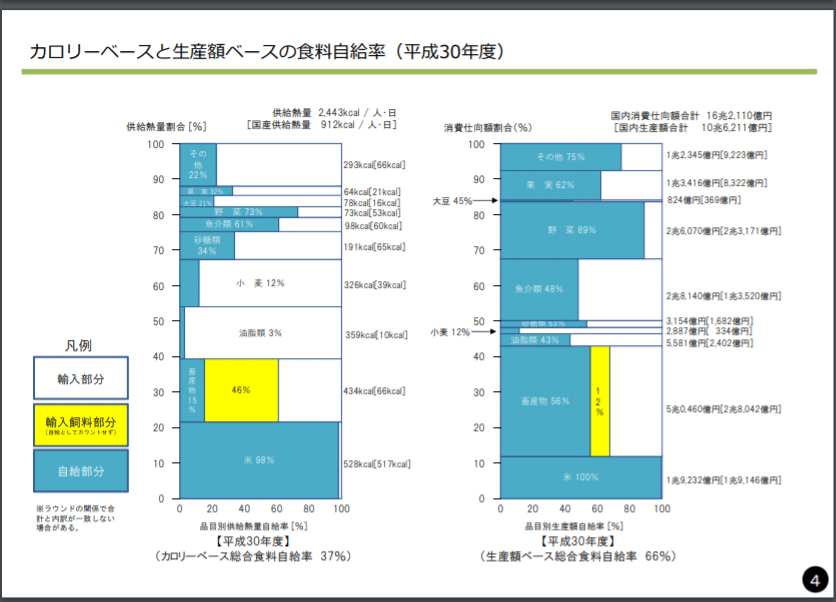

社会の授業で「日本は食料自給率が低い」と習った人は多いでしょう。例えば平成30年度では37%なので、食べ物の63%を輸入に頼っていることになります。これはかなり自給率が低く見えますね。

ただし、これはカロリーベースで計算した場合です。生産額ベースで計算すると平成30年では食料自給率が66%。先進国の中で8位、イギリスの1個上です。自給率、決して低くないんですよね。

農林水産省が発表している『平成30年度食料自給率について』では、米の食料自給率が100%、野菜の食料自給率が89%。

食料自給率は十分ですが、野菜はカロリーが低いのでカロリーベースで計算するとどうしてもパーセンテージが低く見えます。

どうして農林水産省がカロリーベースでランキングを作っているのかすごく謎です。日本ってナッツやバターみたいなカロリーの高いものがたくさん作れる国じゃないわけだし、カロリーで競っても仕方ないと思うんですけどね。

ちなみに小麦は12%、油脂類は43%など自給率が低い品目もありますが、ここは心配いりません。生産できるものは気候によって限られるからです。自給率が100%を超えている国でも、輸入に頼る品目は必ず存在します。

このように、日本の農家さんはたくさん生産をしてくれています。地産地消を行える土壌はちゃんとあるんだな、と思いました。

地産地消って、良いこと?

「地産地消」とは地域でできた作物をその地域で消費することです。

地産地消を行うと、農家さんにとっては「流通コストの削減・消費者のニーズを把握しやすい」などのメリット

消費者にとっては「地元で取れた新鮮な農作物を購入できる・自分で生産状況を確認できる」などのメリットがあります。

一方で「出荷の規模が小さくなるのでコストが上がる・一つの地域で全ての作物をまかなえるわけではない・気候の関係で安定的な供給が難しい」など農家さんへのリスクもあるので、地産地消を浸透させたいならそういった点に配慮する必要があります。

フードマイレージの問題も

地産地消のメリットとして盛んに取り上げられるのは「フードマイレージ」…輸送にかかるエネルギーの問題ですね。しかし、フードマイレージには消費者へ食品を届けるためのエネルギー以外はがカウントされません。

例えば、豚や牛を育てるために海外から飼料を輸入する時や、ビニールハウスの温度を一定に保つ時のエネルギーなどはカウントされないことになります。

そのため、地産地消をしたからといって必ずしもエネルギーを削減し環境問題に貢献できるわけではないようです。電気代がかかるので、生産者さんの負担になる可能性も……

フードロスは減らしたい

生産された食品が、食べられることなく廃棄されることを「フードロス」と言います。

SDGsでも取り上げられており、最近はフードロス防止の観点から規格外の野菜を消費者にプレゼントしたり、通販で安い値段で提供したりするサービスが増えているようです。生産者さんにとっても消費者にとっても嬉しいサービスだと思います。

ただ、そもそも「規格から外れると価値が下がる」という概念が少し疑問です。小売店で「1個○○円」と会計しやすい形にして販売するため…とか、野菜の値段を暴落させないため…とか、野菜の規格を決めて売る理由はたくさんあるでしょう。

とはいえ、規格から外れていることで未出荷になる野菜は、生産量の約4割にのぼると言われています。あまりにも……多くないですか? せっかく手間暇かけて育てた美味しいお野菜なのに。もったいないなぁ、と思います。

規格外の野菜が市場に出回りすぎると値崩れを起こしてしまうリスクがあるかもしれませんが、地産地消ができていて輸送費がかからないなら、農家さんの収入が減らないように、どこかで上手に調整できないものでしょうか。

生産者と消費者が一緒に幸せになる方法はある?

日本がもし鎖国状態になっても、今の食料自給率を保てれば国民がすぐに飢え死にすることはないように感じます。

とはいえ、フードロスの問題は解消した方が良いですし、食料自給率はなるべく上げておいた方が良いでしょう。地産地消も、できる限りは取り入れた方が良いと思います。

3つの問題を解決して生産者と消費者が一緒に幸せになれる方法を考えてみました。

■農業体験をする

規格から外れた野菜が大量に廃棄されていることを知っている消費者は、かなり少ないと言われています。

実際に自分で野菜を育てて収穫してみて、野菜の形が必ずしも整っているわけではないこと・形がいびつでも味は変わらないことを知ることや、野菜一つにどれだけの労力がかかっているのかを知ることは廃棄の野菜を減らす第一歩になると思います。

また、実際に生産者と触れ合ってみることで「形が整っているか」以外に「どこで作られているのか」「どうやって作られているのか」など、農作物を選ぶ時の基準が増えるでしょう。生産地を確認する習慣を付けることは、地産地消を浸透させることにもつながるように思えます。

土を触るなど自然を用いた教育には、想像力や人間性を豊かにする働きがあります。さらに、野菜を自分で育てることで愛着が湧き、おいしく食べられるようになるため食育にも有効です。

子供の農業体験には様々なメリットがあるので、自治体や学校、企業や家族の中でもっと積極的に取り入れられるようになると良いな、と思います。

■できるだけ地産地消し、作れないものは外から輸入する

その土地で生産することにこだわりすぎると、ビニールハウスの維持や飼料の輸入などでかえってお金やエネルギーを使うことになりかねません。

地産地消にこだわりすぎて本末転倒にならないよう「気候的に地元で収穫しにくい物は他の地域から購入する」などの臨機応変さも必要かと思います。

■季節の農作物だけで満足する

そもそも、トマトもきゅうりも人参も大根も1年中買えて当たり前の環境は、ちょっと不自然だと思います。

「 足るを知る者は富む」という言葉があります。その季節やその地域で収穫できる旬の食材だけで生活していれば、もっと季節の移り変わりや旬の味覚、食材の存在そのものに感謝できるようになると思うんです。

「トマトもキャベツも一年中スーパーに並んでて当たり前でしょ」という世界よりも「トマトの時期になったね!」「初キャベツがおいしいね!」と小さなことに感謝できる感性を持っている世界の方が、豊かに感じませんか?

ただ、一般家庭で急にこれを行うのは大変だと思うので…給食やレストランで、もっと地域の食材を楽しめる取り組みを行ってはどうでしょう。給食に使えば出荷量が安定するので、農家さんが安心して生産できます。また、地元産の美味しい食材を給食に使うことは、子供の食育にもなります。

実際に私の通っていた小学校でも地元の食材を使ったメニューが提供されていました。モチモチの米粉パンやヌルヌルな幻魚、身がフワフワなメギス、地元の方からの差し入れの甘いスイカなど、地元で取れた食材が給食に出てきたことは、よく記憶に残っています。

■ムラを「プレミア」に変える

生産量が安定しないことも、地産地消の問題点の一つです。

日本人は旬のモノや限定商品が好きなので、生産量のムラを「プレミア」と言い換えておいしく提供できれば良いのにな、と思います。

農業体験や季節の農作物だけで…と併用すれば「多少高価でもお金を出す価値がある」「今年は台風で不作だったみたいだから農家さんを支えてあげないとね」など、消費者がポジティブな気持ちで農作物に価値相応のお金を出せる世の中になるんじゃないでしょうか。

日本の農業は強いけど、消費者意識は今後重要かも

農業に関しても経済に関しても全く素人ですが、なんとなく「こうなったら良いのにな」と思うことはたくさんあります。

知識がある人が真剣にお話合いをしてたくさん世間にアピールすれば、新しくて現実的で、もっと生産者さんの価値がアップするようなアイデアがたくさん生まれるのではないでしょうか。

食料自給率のことや地産地消の落とし穴のことなど、今まで生産者との関係を十分に考えてこなかった私には、今回いろいろな発見がありました。

最近は第一次産業に従事する人が高齢化していると言われています。テクノロジーを使って自動化している作業もありますが、若い世代が食料の生産に参加したり興味をもったりしなければ、今後の食料自給率、食料問題がどうなっていくか分かりません。

生産者の生活は消費者によって支えられ、消費者の命は生産者に支えられています。子供の食育や消費者の意識を変えることを含め、国全体で第一次産業を支援していく意識が今後はもっと必要になるんじゃないかと思います。

【参考文献】

平成30年度食料自給率について

世界の食料自給率

未利用野菜の有効活用を目指して―野菜シート加工の可能性

農業体験学習による子どもの意識・情感への影響に関する実証分析

ここから先は

¥ 100

「普通の人なんていない」と思っています。人間みんな変人なんだから、無理して普通の枠に収まろうとしたら生きづらいのは当たり前。みんなが生きやすい世の中を、人生かけて追求します。 アイデアは無限に出るんですが、お金が足りなくて(笑) 良かったらサポートいただけると嬉しいです🤗