ドラマで勉強(月と水)

「虎に翼」第5週が終了しました。

実は仕組まれていた「共亜事件」

16人の被告、全員無罪で結審しました。

良かった、良かった。

「法律を学んでお母さんも花江も助けるからね!」「お父さんは助けてくれないのか〜」が、ここで見事に回収された。

そして桂場先生が団子を食べることが出来た。

味わっている途中に寅子がカットインしてきたけど、良かった、良かった。

判決文は下記の通り。

検察側が提示する証拠は、自白を含めどれも信憑性に乏しく、本件において検察側が主張するままに事件の背景を組み立てんとしたことは、「あたかも水中に月影を掬いあげようとするかのごとし」。

すなわち、本件判決は証拠不十分によるものではなく、犯罪の事実そのものが存在しないと認めるものである。

桂場先生が書いたものです。

「共亜事件」も桂場裁判官にもモデルがあります。

「帝都事件」で判決文は左陪席裁判官・石田和外が書いたもの。

実際には2年半かかり、その後も「本当はやったのでは?」と噂も立ったそうです。

「あたかも水中に月影を掬いあげようとするかのごとし」

詩的な表現ですね。

「月」は「光る君へ」でも重要な役割を持たせているそう。

満月・新月・三日月・上弦の月・下弦の月・・・月の形にも意味がある。

そのうち初回から見直して、どのシーンにどの形の月が出ていたのかチェックしたい。

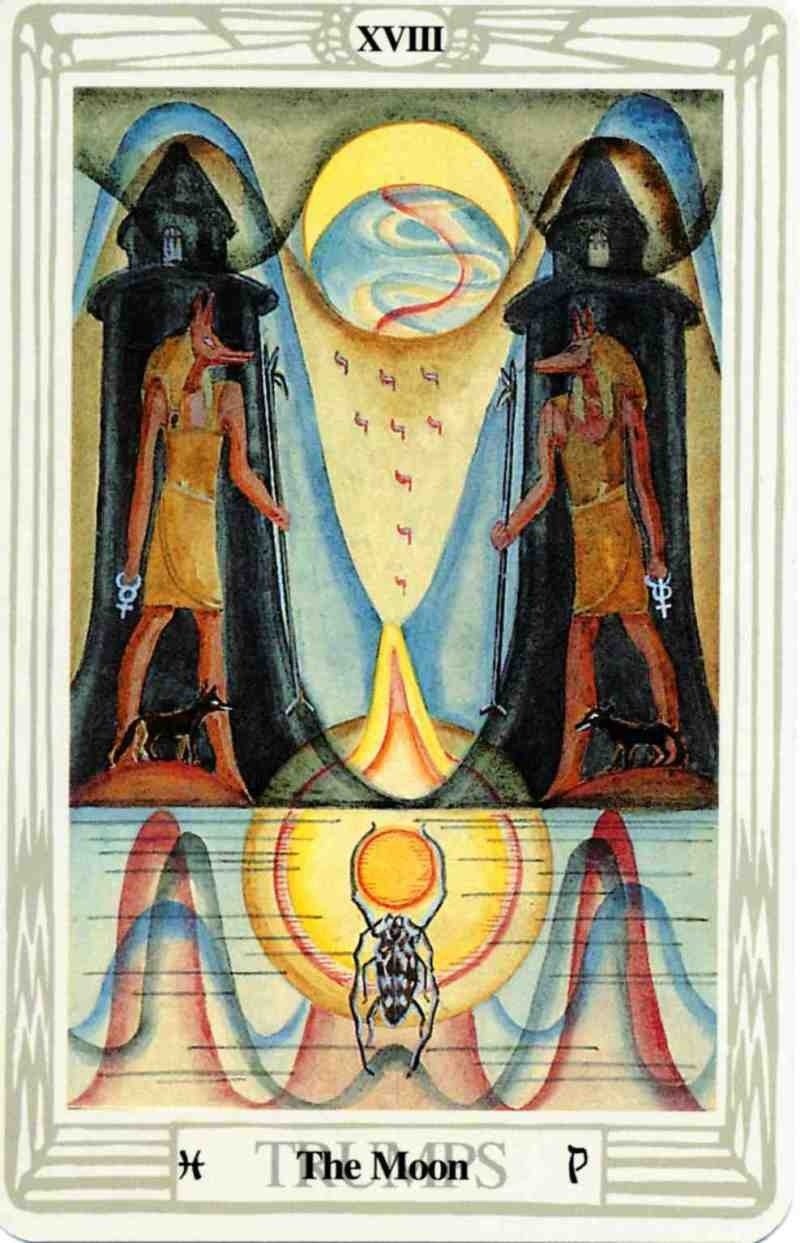

タロットで月は「#ⅩⅧ・The Moon」

「夜」を表すカード。

「夜」は一寸先は闇。

平安時代ではマジに魑魅魍魎が存在していると思われていただろう。

闇の中で人な微かな気配に慄き、恐怖心から妖怪など妄想を作り出します。

夢は寝ている時に見るもの。

「幻想・嘘・実態のないもの・詐欺・中毒」の象徴です。

怯えや恐怖など現実逃避の為に酒に溺れることから「中毒・依存」です。

また月は太陽の光を反射して輝いている。

月が輝いている訳ではない。

人間が見ている月光もある意味まやかしの光です。

毎日形が変わって見えるので変化・不安定でもあります。

物理的にも手に取ることも出来ない。

水は感情の象徴です。

器によって形を変える不安定なもの。

「水」はあるけれど「水の形」はない。

海のようにあらゆるものを受け入れる大きな受容性でもありますが、何でも受け入れ、混ざっていく性質があるで原型を留めるのが難しいものです。

「あたかも水中に月影を掬いあげようとするかのごとし」

形のないもの(水)に実態のないもの(月)を映すのもナンセンスですが、当然掬うのも不可能。

素晴らしい表現。

そして猪爪家には平和が戻ってくる。

はるさん(石田ゆり子)が堪えきれず泣き出したところで私もジーンとしてしまった。

男性が女性にお酌をする家。

ホノボノしました。

優三さんというか仲野太賀さん、福笑いもナイスボケ。

そうそう。

傍聴マニアのおじちゃん、最後は寅子の隣に座っていましたね。

もはや家族の一員。

寅子はお礼を伝える為に甘味処・竹本で桂場先生が来るのを待ち伏せ。

そこで寅子は法についての見解を伝えます。

法律は道具のように使うものではなくて。法律自体が守るもの。綺麗な水が湧き出ている場所。

桂場先生から「水源のことか?」と問われ、

そう。私たちは、綺麗なお水に変な色を混ぜられたり汚されたりしないように守らなきゃいけない。綺麗なお水を正しい場所に導かなきゃいけない。

桂場先生に法学部入学を止められた時から考え続けてきた「法とは」

桂場先生は寅子に「続けて」と促します。

穂高先生と同じ。

相手の意思や意見を尊重する清廉潔白な人。

「水源のことか?」からの寅子も話に「おや」という顔をして、「君は裁判官になりたいのか?いや、今は婦人は裁判官にはなれないんだったモゴモゴ」としながら帰っていきました。

お店を出た時のニヤリ顔は嬉しそう。

良き後輩、あるいはライバルを見つけたのかもしれない。

寅子は周りの雰囲気から何となく「弁護士」を目指していたのかもしれないけど、桂場先生の発言で「裁判官って道もあるのか」とまた一つ扉を見つけるのでしょう。

法律を綺麗な水として護るのが寅子。

よねさんは弁護士向きですね。

ここでオープニングで寅子が噴水となり、水を撒き散らしている映像の意味が分かりました。

第一話の冒頭。

終戦直後、日本国憲法公布を伝える新聞の「第14条」を読みながら涙する寅子。

綺麗な川辺りに座っていた演出もここに繋がるのですね。

場面が変わりスーツを着て仕事場へ向かう寅子。

多分初出勤でしょう。

仕事場の前の広場には倒れた噴水。

実に象徴的です。

今日は憲法記念日。

日本国憲法が施行された日。

狙ったのか、偶然なのか。

人気のあるドラマや映画は持っているな、と感じずにはいられない。

このドラマを見始めて「法律を義務教育に入れるべきでは?」と感じました。

もちろん、全部は無理ですが最低限の知識はあったほうがいい。

知識の大切さ。

お金や法律。

難しいと感じるものほど知っている・知らないで大きな違いが出る。

知る者は利用し、奪い、知らない者は利用され、搾取される。

「女王の教室」はそれを強烈にしたやつですね。

一番手っ取り早いのは「学びの場」を取り上げることです。

だから昔は(今も)女性が学ぶことを禁止していたのです。

「知らない」ということは選択肢がない、そもそも「選択肢がある」ことすら気付けず、選択のない人生を送ることになってしまう。

水は感情の象徴ですが、わかりやすくいえば心です。

西洋式分類では心は感情と理性の両方を指します。

タロットで水源は「Ace of Cups」ですね。

美しい水が上から下へ流れ続けている。

水は止めると腐っていくから。

人間の心が綺麗な水を汚す可能性がある。

我田引水の熟語があるように、水は人の意思。

その意思は我欲の場合も多く、如何様にもコントロール出来てしまうもの。

感情(心)によって汚染された水が「7 of Cups」

堕落という名前が付いています。

裁判の後、桂場先生と穂高先生は二人で打ち上げ。

桂場先生は酔いに任せて「検察が私利私欲に塗れた汚ねぇ足で踏み込んで来たんですよ(怒)。司法の独立の意義も分からない馬鹿どもが(怒怒」とらぶちまけます。

穂高先生は「いいねぇ」と嬉しそう。

穂高先生は乗せるのが上手いし、桂場先生は酒癖が悪そうだけど熱い漢であった。

猪爪宅の家宅捜索で検察が土足で入ろうとした時、優三さんが「靴はお脱ぎ頂きたい」と止めたのも、同じ意味と捉えられるでしょう。

今更ですが「憲法」と「法律」の違いをメモしておきます。

憲法:「国家権力」に向けられた法規範

法律:「国民」に向けられた法規範

この二つは「対象」が違う。

刑法は犯罪と刑罰について定められた「法律」で「国民」が刑法に違反した場合に刑罰が与えられるという「国民」を対象にした決め事です。

民法は私的間の取引、家族関係などについて定められた「法律」で、こちらも「国民」を対象にしています。

憲法は例えば国が国民の自由な言論を一切認めない、という法律を作ったとしたら,表現の自由について定める憲法の違反になります。

では憲法違反を判断するのは誰か。

憲法81条で「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」

と定められています。

つまり憲法違反は最高裁判所が判断することになります。

選挙の時に裁判官も投票しますが、実はこれはとても重要だった。

これまでの自分が恥ずかしい。

それぞれの裁判官がどのような判決を下してきたか。

自分で調べないといけないので、適当に投票してしまいがち。

たまにニュースで「え?」という判決を見かけますね。

都度、裁判官チェックしておくといいかも。

ということで来週は高等試験と卒業。

公式あらすじには誰が試験に落ちて、誰が消えていくのか。

既にオープンになっています。

「寅子が初の女弁護士になる」とも書いてある。

あっさりネタバレしたなぁ、と思ったけど、そこは重要ではないのだろう。

女性初の弁護士・三淵嘉子さんの物語。

1ヶ月終わってこのテンポ。

この先、結婚し、戦争があり、裁判官にもなっていく寅子の人生。

ドラマで伝えたいことはまだまだ沢山あるのでしょう。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?