ベトナム茶器が割れたので、初心者キットで金継ぎしました

こんにちは。

お茶が好きなMikokoと申します。

最近、お茶にかんする記事の投稿が増えてきておりますが、今回は、お茶周辺の記事になります。

突然ですが、数年前に、旅行でベトナムに行ってきました!

ベトナムというとコーヒーのイメージが強いですね。

でもお茶も生産していて、緑茶の生産量は中国に次いで世界第2位(INTERNATIONAL TEA COMMITTEEによる2020年の統計。日本は第3位)なのです! そのうち3分に2は輸出するようですが。

また、蓮茶も有名ですよね。

その際に、ベトナム中部にある古都ホイアンにも行ってきました。

ホイアンは16〜17世紀に「海のシルクロード」の中継地として発展したところです。

当時の面影を残す街並みは世界遺産に登録されています。

お茶好きなため、この頃は茶器を集めるのも趣味になっておりました。

そこで購入したのが「バッチャン焼き」の茶器セット。

「バッチャン焼き」は、首都ハノイからおよそ20kmの位置にあるバッチャン村で製造されている伝統的な焼き物です。

その「バッチャン焼き」の新しいバージョンとも言われているのがニューバッチャン焼き。

若い人をターゲットとして、デザイン豊富なものが増えているそうです。

ホイアンでもニューバッチャン焼きの可愛いお店があったので、行ってみたのでした!

ニューバッチャン焼きの人気ブランド

電子レンジも可

ベトナムではよく見かけるデザインですが、旅の思い出にもなりますね。

帰国してから、様々なお茶を淹れたり、インスタに載せたりして、楽しんでおりました。

でも、

割れました!

割れたのではなく、私が割ってしまったのです。ある日、茶器を洗っているときに…。

ショックでした。

どうしましょう…

新しいものを取り寄せるっていうのも何か違うし、直すっていうのも、どこに頼んだらいいのかわかりませんし、費用もかかりそうですね…

それまでの感覚ならば捨てていました。

もう使えませんから。

そこで、なんとなく、金継ぎが自宅でもできるという話を聞いたことがあって、調べたところ…ありました!

Amazonで購入です。

私が購入した際は、無料体験のサービスもついていたので、使い方なども習いに行ってきました。

工程解説書がついているので、それを見ればできるとは思いますが、コツや、細かい点など、習ってよかったと思う点もありました。

現在は、解説動画付きなので、もっとトライしやすくなっているようですね。(東急ハンズでも売っていました。)

習いにも行って、準備は整ったものの、いきなり取り掛かるのは怖いので、欠けた別の食器でトライしてから、2作目としてやってみました。

これについてはまた後ほど

というわけで、金継ぎスタートです。

1 漆固め→要は下準備

茶器をよく洗い、乾燥させてから、割れている部分に透漆を塗る。

漆に直に触るとかぶれる場合あるので、使う時は必ず手袋をする。

マニュキュアのようで塗りやすい

透漆とは生漆を精製したもの。

余分なものはアルコールティッシュや綿棒で取る。

この後、ダンボールなど箱の中で蓋をして乾燥(約1日)させる。

接着させる両側に必ず塗る

床から浮かせるためにクリップを使ってみた

漆は湿気や温度がないと乾かないらしい。

漆の中の成分と空気中の水分が化学反応をおこして硬化するためとのこと。

水を入れたコップにティッシュのこよりを入れて、箱に一緒に入れて、湿気対策。

試し紙も入れておくと乾き具合が確認しやすい。

各作業で、漆をしっかり乾燥させることが上手くやるコツとのこと。

試し紙の裏に日付も入れるといい

透漆が完全に乾いたのを確認。

不安だったから乾いてから、1日さらに置いてから次の作業へ。

2 接合(麦漆接着)→要は接着

「麦漆」といって、接着剤にあたるものをまず作る。

小麦粉に水を混ぜて、耳たぶぐらいの固さの練り物を作る。

ここで、固すぎたり、水分が多すぎたりすると、次の作業が上手くいかないので、耳たぶを触りながら進める。

その後、同量の透漆を混ぜる。

接着面の両面に塗り、30分ほどおく(なぜおくのか聞き忘れた)。

その後、欠け部分と接着させて、ヘラや綿棒で余分なものを取り、テープでしっかり固定。

乾燥できるように、端を止める。

この後、箱の中で蓋をして乾燥(2、3週間程)させる。

細い部分なのでセロハンテープで

端だけ止める

1週間ほどして試し紙が乾いていたらセロハンテープをとる。

時々箱を開けて、ティッシュが乾いていたら、濡らす。

そして、待つ。

この、間が長い!

だから、音楽を聴いて過ごしたり、

そして、待つ。辛抱。

3 錆漆付け→要は美しい仕上がりのための下地

砥粉に水を加えペースト状にして、透漆を混ぜて練り合わせる。

→透漆と練り合わせる

接合した線に沿って、外側も内側も刷り込むように塗っていく。

漆は乾燥すると少し減るので、接合した部分も隙間が出来てる場合あるが、そんな隙間や凹みも埋める。

均一に薄く塗り、ヘラや綿棒で余分なものを取る。

この後、箱の中で蓋をして乾燥(4、5日)させる。

4 錆研ぎ→要は表面を平らに

砥石を水に浸してから、錆付けした部分が平らになるように丁寧に研ぐ。

また、乾かす。

ここで凹みがあるようなら、前の作業とこの作業を繰り返してもいい。

キレイに仕上げたいなら、ここも手を抜かない方がいい。

手を抜いたわけではなかったが、ここで、もう少し頑張ってもよかったかも…。

色がついてしまった

5 塗り→要は漆を塗る

弁柄漆を薄く均一に塗る。

透漆に弁柄色の染料を入れたもの

厚く塗ると乾いた時、表面に皺が寄ってしまうので、薄く。

この後、箱の中で蓋をして乾燥(3、4日)させる。

6 塗りの研ぎ→要は表面を平らに

砥石を水に浸してから、弁柄漆を塗った部分が平らになるように丁寧に研ぐ。

また、乾かす。

前の作業とこの作業を繰り返すと表面がつるつるになるらしい。

そこまで出来なかった。

この段階で茶器を使える状態にはなるが、せっかくだから金は入れたいから続行。

7 金粉蒔き→やっと金

弁柄漆を薄く均一に丁寧に塗り、30分程おく。

その後、金粉を真綿につけてそおっと乗せる。

貴重な金粉

つまり弁柄漆が、半乾きの時に、金粉を蒔くが、乾きが弱いと金は漆の中に沈んでしまうから、試しながらやる。

これは、なかなか感覚が掴めなくて、だいぶ金を漆に沈めてしまった…。

この後、箱の中で蓋をして乾燥(3、4日)させる。

8 金粉固め

透漆を金粉の上に塗り、すぐティッシュペーパーで押さえるように拭き取る。

そして再び1日くらい乾燥させる。

9 仕上げ 磨き

少し光るようにするため、金の部分をメノウで磨く。

完成!

でも、その前に、

閑話休題

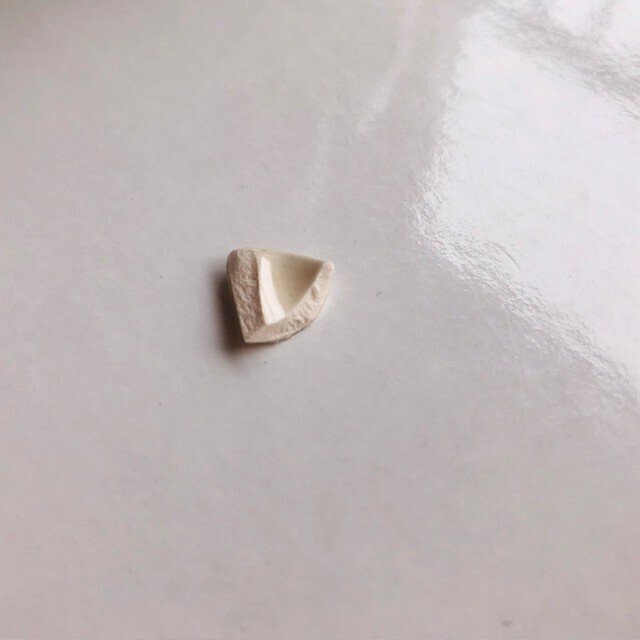

1作目の白い器と、今回はなかった刻苧付け(要は欠損部分作り)の作業について。

白い器の場合は欠損部分があったため、「2 接合(麦漆接着)」の前に(もしくはそれに代わって。接着するものがなければ「3 錆付け」に進む)部品作りの工程がある。

こちらはごはん粒と透漆でペースト状にして、刻苧綿や木粉を混ぜて、耳たぶぐらいの固さにして、欠損部分の補修を行う。

その作業を経て、1作目の白い器の金継ぎが完成。

土台が平らでない上に

金をのせてしまった…

こんな経験も踏まえての2作目の茶器となった。

多少は学習の成果が出ているのだろうか?

気を取り直して…

完成!

茶器だから、使う予定ないから

それも問題なし

反省会

金継ぎで大事なポイントはたくさんあったが、大きなポイントは以下の3点と考える。

各工程でしっかり乾燥させる

平らになるように丁寧に研ぐ

金粉蒔きのタイミングを掴む

乾燥以外は、もう少し経験が必要と感じた。

まとめ

金継ぎを自分で行うことについて、大きな懸念点として、「とにかく乾燥に時間がかかるため、せっかちな人には向かない」ということと、「コツを掴みにくいため、上手に出来ないかもしれない」ということがあります。

でも、「素人でもそれなりのものは出来てしまう点」、「思ったほど費用がかからない点」、そして「時間がかかった分、完成品に対する愛おしさが深まる点」を踏まえて、自分で行うことの楽しさは懸念点を上回るものがありました。

ここで、話をホイアンに戻しますが、かつて国際貿易の中継地でもあったホイアンの町は、日本人街があったり、日本橋と呼ばれる橋があるくらい、日本とも縁の深い場所だったそうです。

今日は、バッチャン焼き(ベトナム)に金継ぎ(日本)した茶器を使いながら、そんな歴史に思いを馳せたいと思います。

セカンドフラッシュを

淹れてみた

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?