ドラえもんみたいな未来を創るためのキャリア教育

皆様、こんにちは。コザワです。改めて『ドラえもん』を見ていて、『ドラえもん』っての世界が現実になってきたなーと感じます。どこでもドアはZOOM、きせかえカメラもあるし、ほんにゃくこんにゃくもある。でもドラミちゃんとのやり取りをみていて、「課題(=のび太くんの困っていること)に対して、最短で解決できるものを選ぶ」ということが大事だな、と。そして、私たち自身は、過去に固執するのではなく、世の中の変化・進化を捉えて、最適な技術開発と使い手の教育が大事だな、と感じています。

さて、今日は、「子どものキャリア教育」について、書いてみようと思います。

キャリアを考えるのが、就活じゃ遅い

多くの人たちが、「どういう働き方をしようか?(=生き方をしようか?)」と考えるのは、就職活動の段階ではないでしょうか?かくいう、私も、そうでした。愛知の片田舎で生まれ育ち、名古屋の高校の通学に憧れ、大学受験を失敗したのでとりあえず通い、就活する時に、初めて、キャリアについて真剣に向き合った、というのが正直なところです。

ところが、

幼稚園/保育園→小学→中学→高校→大学→就職

という流れの中で、就活時ではなく、もっともっと早い段階から、ちゃんと自身のキャリアに向き合える機会、すなわち、お勉強以外の世界に触れられるか、ということが、すごく重要なのではないか?と思うのです。

例えば、オリンピック選手、ピアニスト、将棋、アート…等々、お勉強以外のことで実績を作っておられる人は、それに触れる機会が小さい頃から環境としてあったから、才能が開花し、磨かれ、今に至ると思うのです。私は、スケートをやったこともないですし、バイオリンもやったことがないですし、将棋も触れたことすらないです。でも、小さな時に触れていたら、今頃、スケート選手に…なんてことはないか(笑)

という冗談はさておき。

ところで、基礎のお勉強は、それはそれで大切です。国語、数学、英語、理科、社会…といった基礎学力を付ける姿勢や考え方が注入されていることで、将来的に役立つ可能性があります。その道で開花するかもしれないですし。でも、それは、Edtechなどが台頭している昨今、AIなどで効率的に学び、もっと自分の興味を深堀りしたり、知的好奇心を大事にしたりできるように「基礎勉強」はリアルさを、「基礎勉強以外」は触れる機会を創出できる世の中を創りたいなと思っています。それが、将来の人生の選択肢が広がると思っているのです。

教育の歴史

私は教育業界にいるわけではないので、私自身の持ち合わせている情報で恐縮ですが、まとめました。

明治以来の150年間で、技術においては、人力車が電気自動車になったり、大きな黒い電話がスマホになったり、様々な技術進歩、自動化・ネットワーク化が進みました。ところが、教育の現場を見てみると、黒板を背にした一人の先生の話を、何十人もの生徒が黙々と聞く、という150年前と同じ風景が今日も広がっています。

これによって、2つの問題があると思います。

◆画一的な授業の問題

①優秀な学生の飽き(無駄な時間消費)

②内容についていけない学生の置いてけぼり

これでは、優秀な子どもたちの可能性を見出すのも遅れる(何なら、つぶす)ことになりかねないですし、授業に置いてけぼりにされた子どもが、つまずいたらそこで諦めてしまうかもしれません。すぐにその箇所を克服できていたら、その後に飛躍的な成長を遂げるかもしれないのに。

高度経済成長期においては、製造業が日本のお家芸でした。技術・製品力が強く、年功序列の時代。その時代においては、子ども→社会人になる中で、花形ルートが分かりやすかった。学校では良い成績を獲り、良い学校に入り、良い会社に入り、出世していくことが一番素晴らしいルート。だからこそ、学校においても、右に倣えで皆が同じように学び、同じような考え方を持ち、全員で同じぐらいの成長をしていく、というスタイルこそ、日本の強さとも言えました。

日本の企業力

では、日本の企業力がどのような変化になっているのかを見てみたいと思います。

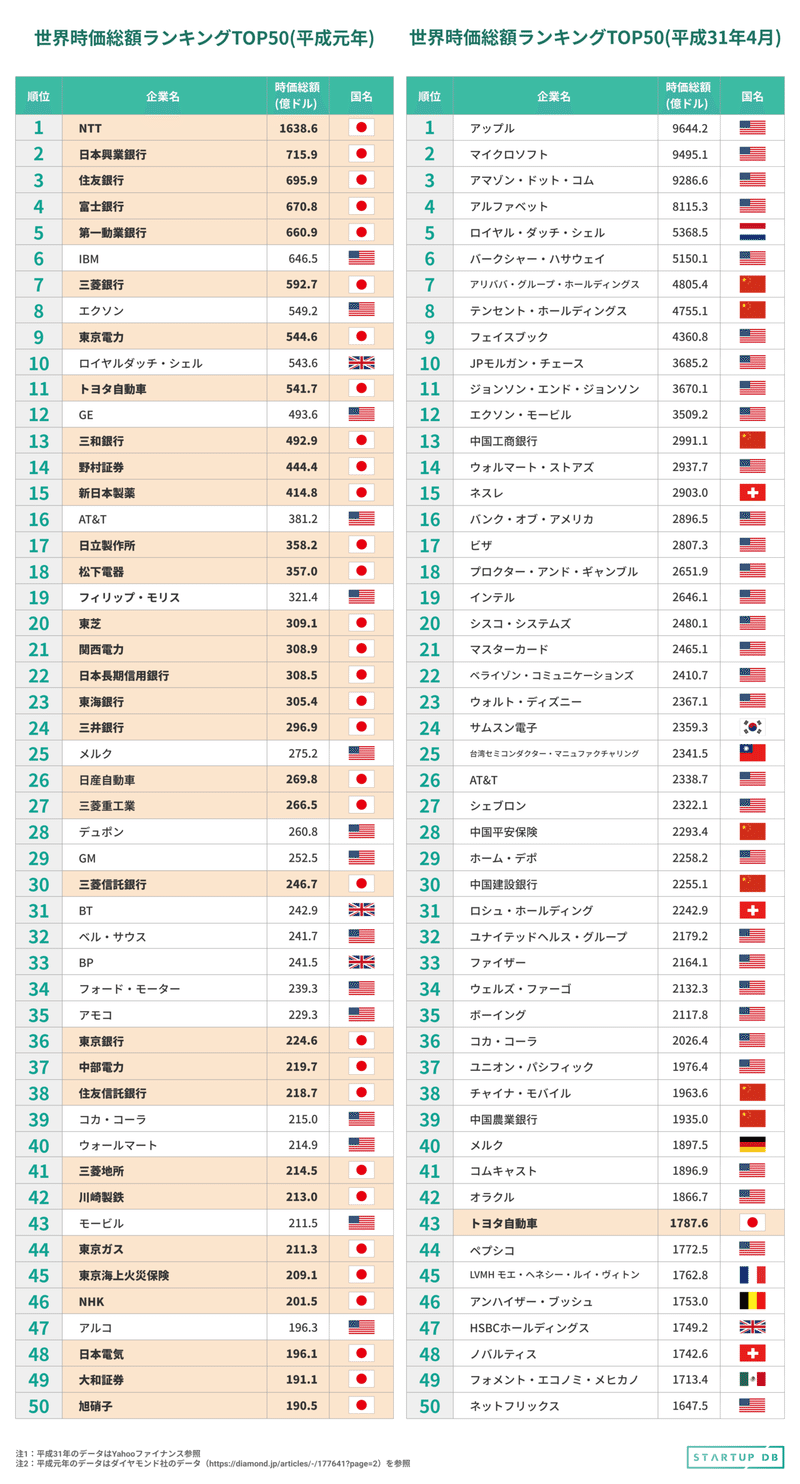

◆グローバル時価総額ランキングー平成元年と平成31年ー

30年前と現在との世界時価総額ランキングの比較です。

参照:STARTUP DB編集部

左表を見ていただければわかりますが、平成元年時点ではNTTが群を抜いて首位であり、TOP5を日本企業が独占しています。上位50社中32社は日本企業がランクイン。また、日本企業のうち金融機関が17社ランクインしていることは驚くべきことですね。バブル時代の日本の繁栄を象徴していると言えます。

次に右表は、2019年4月時点の世界時価総額ランキング。上位は米GAFAを含むIT企業と中国IT企業が大部分を占める結果。日本企業は50位以内にトヨタ1社のみのランクイン。

2つの結果から、この30年での日本企業の世界における立ち位置の大きな変化が見て取れます。また、30年前の1位NTTよりも現在の1位appleの時価総額が9倍以上になっていることから、世界的には時価総額が大幅に成長していることもわかります。

果たして、日本が、このままで世界と戦っていけるのでしょうか?

「画一的な授業」「答えの導き方は一つ」「先生の教えが全て」という教育のスタイルに、そろそろメスを入れる時期なのではないかと思うのです。

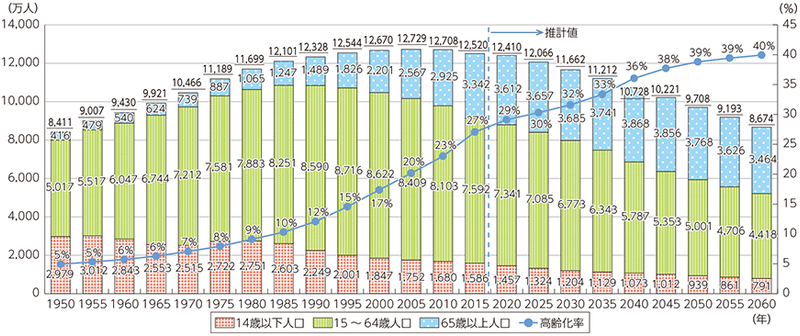

日本の人口と高齢化率

今後、日本の人口は、2018年を皮切りに言わずもがな減少しています。これまで50年間1億人を突破していたのにも関わらず、あと40年後には、8600万人まで少なくなり、高齢化率は40%へ。5人に2人は65歳以上になるだろう、ということが叫ばれているのです。

参照:総務省ホームページ

また、厚生労働省が2020年9月に2019年人口動態統計(確定数)の概況を公表されました。出生数は前年(2018年)比5万3,161人減の86万5,239人で、1899年の調査開始以来過去最少を更新。コロナの影響もあるとは思いますが、生まれてくる子どもが過去最少数というのは、将来的に不安が募ります。

変化が遅い時代は、経験を積んでいる人の方が有利ですが、変化が早い時代は、その変化についていける人が有利。また労働人口が減少する中で、いかに効率的に成果を残せるような教育をしていかないと、日本は本当に破滅の一途を辿ってしまう。子どもの頃から、もっともっと変化に敏感になりながら、その変化を取り入れていける姿勢を育んでいける教育こそ、重要だと思うのです。

GIGAスクール構想

とは言え、150年間変わらなかった日本の教育も、コロナをきっかけに、本格的に大きく変わろうとしていると感じます。特に、文部科学省が進めるGIGAスクール構想には、大いに期待しています。

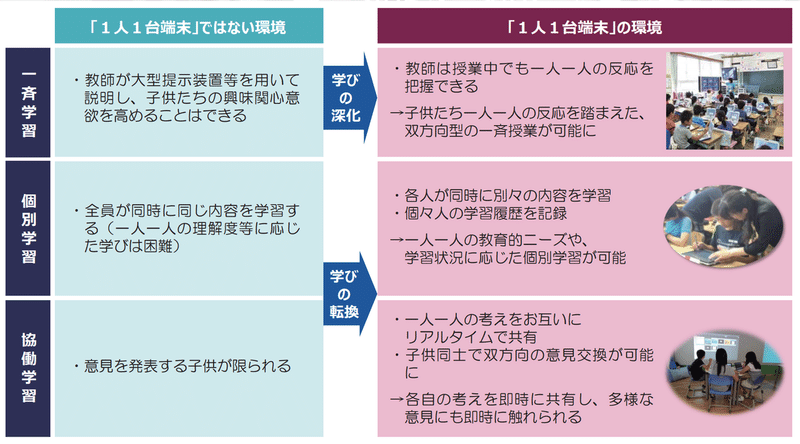

GIGAスクール構想とは

◆1人1台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要とする子供を含め、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育 環境を実現する

◆これまでの我が国の教育実践と最先端の のベストミックスを図ることにより、教師・児童生徒の力を最大限に引き出す

この1人1台端末を手にした後に、どういった教育を施すのか?ということが次のテーマとなりますよね。子ども一人ひとりに合った基礎学力を身に付け、自分の興味を広げ、好きなものをトコトン深堀りできるような教育体制の構築をしていけることが大事。おそらく、現場の先生方もそこが試行錯誤されているのかな、と推測します。

未来のビジネス変化

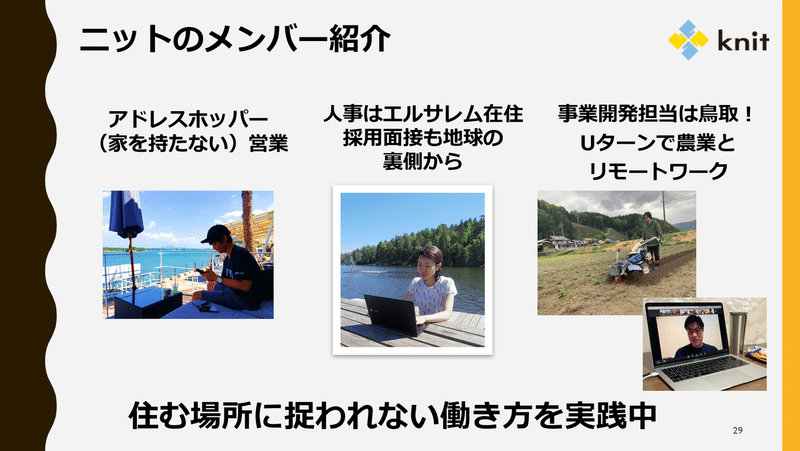

これからの時代、ビジネスの在り方も大きく変化すると思うのです。以下、品川区立日野学園で、弊社社長の秋沢が中学生向けに話した資料の抜粋です。

子どもたちにも、こういった未来の社会人の在り方や働き方を知ってもらって、「じゃあ、自分はどうするのか?」というキャリア教育を、小さなうちから出来るとイイな、と個人的にも思っています。

海外と日本の小学生を繋ぐオンライン授業

knitで海外ボランティアをしながら働くメンバーがインドネシアから現地の孤児院の子どもと宮城県富谷市の小学生とをオンラインで繋ぐ授業を開催します。

2月16日の小学6年生の社会科の授業参観で実施する予定です。富谷市✖️インドネシア✖️東京を繋ぎ、教科書では分からないリアルを感じる双方向な交流の機会を創ります。

◆宮城県富谷市とは

仙台市の隣り町で、現在、移住者が増えていたり、平均年齢が若く、教育にも力を入れている自治体です。

<富谷市のこどもiサミット>というこどものIT体験会を通じて、プログラミング、マイクロドローン、ロボット、音楽作りなどを、実際に感じながら学ぶ機会も盛んに行っておられます。すごいですねー!

昨年末に、リモートワーク研修を弊社が実施させていただいた背景もあり、今回の開催に至っています。

【オンライン授業について(授業参観日)】

◆単元

小学校第 6 学年社会科「日本とつながりの深い国々」

◆実施日

令和 3 年 2 月 16 日(火)10:25 ~ 11:10(第 3 校時目)

◆実施校

宮城県富谷市立あけの平小学校第 6 学年 社会科(全 3 クラス)

◆授業内容

①導 入(学校の先生より通常の授業)

東南アジアについてイメージしよう!

②中 継(ニットのインドネシアのメンバーを繋いだ授業)

ー多様な働き方「リモートワーク」とは?

ー4,819 km離れたインドネシアから届ける現地の様子

・インドネシアの生活、雰囲気、食べ物は?

・同年代の子どもたちの様子、考えていること、学びをしているのか?

・宗教(イスラム教)って、どういう宗教?生活にどういう影響?

・現地の孤児院の子どもたち15人ほどとの異文化交流

ー現地の子どもたちとの交流

③まとめ

双方向に、質問をし合って、オンラインコミュニケーションを図る

オンライン教育の発展とお子さんたちの可能性を紡ぎます🌏

詳しくは以下プレスリリースをご覧ください。

「キャリア」への想い

リクルートでHR営業を10年やらせていただいて、採用、組織の作り方、強みを活かすマネジメント、育成、評価、就活…などなど、HRの最高峰の会社で、思う存分学ばせていただきました。ところがどっこい、その後、中米ベリーズへ単身移住し、現地で1年半、生活をする中で、生き方・働き方の概念を、良い意味でぶっ壊されました。例えば、2歳のお子さんがいるお母さんが普通に夜遊びしているとか、仕事よりも家族が絶対的に優先だとか、3家族で一緒に暮らすとか、電気も水道も通っていない家に住む人たち(すごく幸せそう!)とか…。「自分が、いかに井の中の蛙だったか…」ということを思い知らされました。

また、その期間中に、4カ月間、北米~中米~南米~南極までを旅し、現地の様々な景色、食べ物、建築物、そして、人々に触れ合うことで、自分にとっての大きな人生の財産となりました。また、ドミトリーなどに泊まっていると、色んな国から旅をするためにやってきた人たちとの出会いがありました。食事をしたり、話したりする機会も多く、その中で、英語でディベートが始まったり、政治や宗教などの話が展開されたり。その中で、全然会話についていけなくて、ニコニコしている自分が本当に情けなくなったのも鮮明に覚えています。

◆日本人である前に、地球人◆

私は個人的にも、これからの子どもたちには、小さな頃から、海外を見てほしい。そして、日本がスタンダードではないんだ、ということを知って、世界で戦える子どもたちを創っていくことに貢献したいと思っています。

ドラえもんの世界みたいな未来都市が、もう、すぐそこまで来ているような気もします。そんな未来を創っていくのは、今の若者。これをワクワク出来るかどうかがカギかもしれないですね!

本日は、以上です!ここまで読んでいただいて、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?