実例8選!折れ線グラフと棒グラフの使い分け

今回は「グラフの選び方」について、”折れ線グラフ”と”棒グラフ”に絞り、実際にグラフを作成して、比較しました!

"大小"を伝えたいなら ”棒グラフ”

総務省が運営する「なるほど統計学園」では、棒グラフについて、このように記載されています。

棒グラフは、縦軸にデータ量をとり、棒の高さでデータの大小を表したグラフです。(縦横が逆の場合もあります。)

値の高い項目や低い項目を判別するのに有効なグラフで、データの大小が、棒の高低で表されるので、データの大小を比較するのに適しています。

https://www.stat.go.jp/naruhodo/4_graph/shokyu/bou-graph.html

たしかに、以下に作成したグラフのように、同じ時系列における量の大小を表すには、棒グラフが適しています。

"変化"を伝えたいなら”折れ線グラフ”

一方で、折れ線グラフについては、このように記載されています。

折れ線グラフは、主に時系列などの連続的変化を捉えるときに使用するグラフです。横軸に年や月といった時間を、縦軸にデータ量をとり、それぞれのデータを折れ線で結んだグラフです。線が右上がりならその期間はデータが増加(上昇)、右下がりならデータが減少(下降)していることになるので、データの増減を見るのに適しています。また、折れ線グラフの傾きから、変化の大きさを読み取ることができます。

https://www.stat.go.jp/naruhodo/4_graph/shokyu/oresen-graph.html

下のグラフのように、気温の変化などは棒グラフよりも折れ線グラフが適しています。

ためしに棒グラフも作成してみましたが、気温のように「0を起点とした量」として表せないものは、棒グラフは適していません。

棒グラフと折れ線グラフ、どちらも使えるときは?

どちらも使えるときは、伝えたいデータがより伝わりやすいほうを選ぶとよいでしょう。

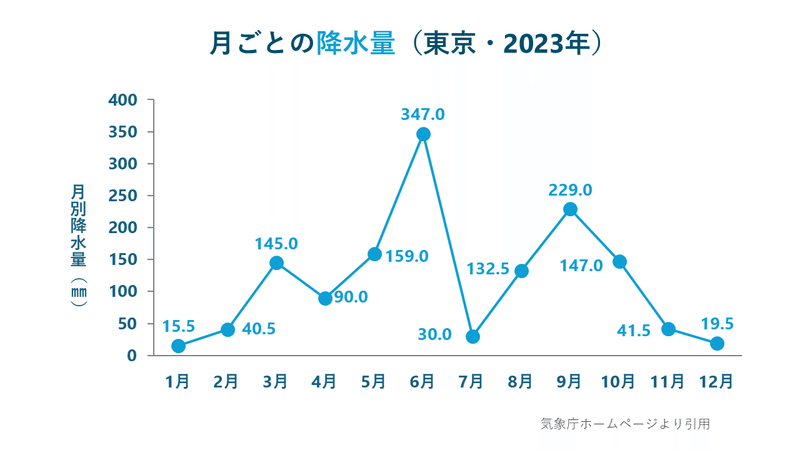

例えば、月ごとの降水量は、棒グラフでも、折れ線グラフでも表すことができます。

以下のように棒グラフを使うと、「6月と9月の降水量が多かった」という量の"大小"を強調して伝えることができます。

一方で、折れ線グラフを使うと、「6月に最大だった降水量が7月に大きく減少した」という、"変化"を強調して伝えることができます。

また、以下の世界人口の推移の折れ線グラフでは、

「アジアの人口増加にともなって、世界の人口が増えている」ということを伝えられます。

一方で「積み上げ棒グラフ」を使うことで、世界人口を1本の棒グラフとして、各地域を内訳として示すことができます。

積み上げ棒グラフでは、折れ線グラフでは隠れがちだった「アフリカの人口増加率が高い」ことも説明しやすくなっています。

このように「何を伝えたいか」を基準にして、ためしに両方のグラフを書いてみると、あなたの発表したいデータに合ったグラフを選びやすくなるでしょう。

まとめ

量の "大小" を伝えたいときは、 "棒グラフ" がおすすめ

増減の "変化" を伝えたいときは、"折れ線グラフ" がおすすめ

どちらを使うか迷ったときは「何を伝えたいか」で考える

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

今回使ったグラフの多くは、以下の記事から、PowerPointテンプレートとして、ダウンロードできます!

データだけ変えてそのまま使いたい!というかたは、ぜひご活用ください!

また、今後もスライドやグラフのデザインについて情報を発信していく予定です。

こういう記事をまとめてほしい!というご要望があれば、ぜひコメントをお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?